【课程介绍】

1.教材依据:

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2018版)教材第三章第一节

2.主要内容:

(1)新民主主义社会是一个过渡性的社会

(2)党在过渡时期的总路线及其理论依据

【教学目标】

1.知识目标:

掌握党在过渡时期总路线及其理论依据、社会主义改造道路等内容。

2.能力目标:

学会分析社会主义改造理论、方针、政策与现在的社会改革的关系。

3.情感目标:

本课回答了在中华人民共和国成立后,对于如何改造旧社会,建立新社会这个重要课题,通过学习社会主义改造理论,增强对中国共产党和中国特色社会主义建设道路的信心,自觉投身于为中华民族伟大复兴梦的实现而努力。

【课堂导入】

【课题讨论】:

1949年10月1日,我们建立的社会是什么性质的社会?

如何理解新民主主义社会的过渡性?

一、新民主主义社会是一个过渡性的社会

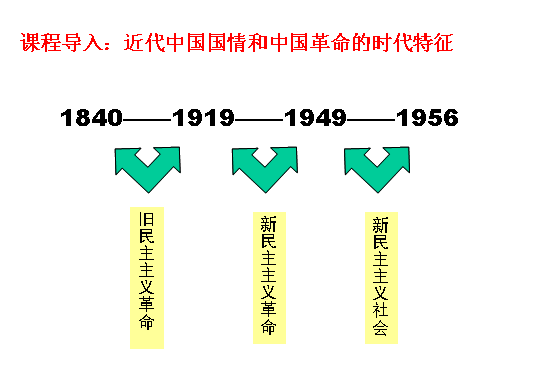

新中国的成立,标志着我国新民主主义革命阶段的基本结束和社会主义革命阶段的开始。从新中国成立到社会主义改造基本完成,是我国从新民主主义社会到社会主义过渡的时期。社会性质是新民主主义社会。

(一) 新民主主义社会的过渡性特征

新民主主义社会,是指在新民主主义革命胜利的基础上,建立起来的既不是资产阶级共和国也不是无产阶级共和国的各个革命阶级联合专政的共和国。

1.性质:过渡性社会形态,录属于社会主义体系。

2.时间:1949年——1956年。

3.特点:既有社会主义因素也有资本主义因素,它在经济、政治和文化上,都带有既不同于资本主义社会也不同于社会主义的基本特征。

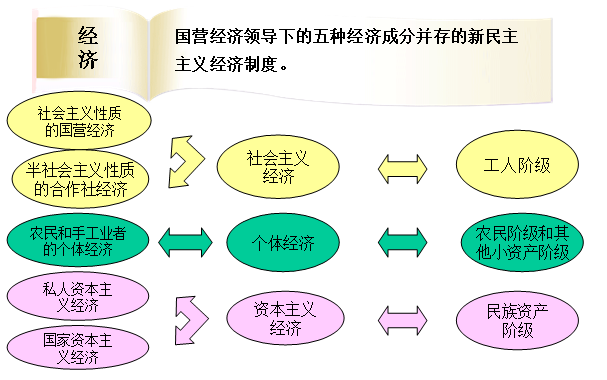

(1)经济上——国营经济领导下的五种经济成分并存。

新民主主义社会的经济成分:国营经济、合作社经济、个体经济、私人资本主义经济、国家资本主义经济。

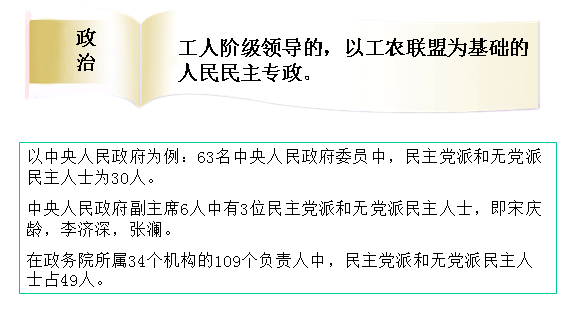

(2)政治上——无产阶级领导的各革命阶级联合专政

在政治方面,新民主主义社会实行工人阶级领导的各革命阶级联合专政,即人民民主专政。“各革命阶级”以工农联盟为基础,还包括小资产阶级、民族阶级和其他爱国人士。人民民主专政以工人阶级为领导、以工农联盟为基础、以马克思主义为指导,因而具有鲜明的社会主义因素。民族资产阶级作为一个独立的阶级依然存在,在经济、政治上占有重要的地位,也具有资本主义因素。

(3)文化上——马克思主义指导下的新民主主义文化

在文化方面,新民主主义社会坚持马克思在主义指导的新民主主义文化,即民族的、科学的、大众的文化。但资产阶级文化、封建主义腐朽文化仍然广泛存在。

(二) 新民主主义社会基本矛盾

1.第一阶段:1949年10月——1952年底。

主要矛盾:是人们大众与帝国主义、封建主义和国民党反动派残余势力之间的矛盾。

主要任务:镇压反革命,没收官僚资本、进行土地革命。

2.第二阶段:1953年——1956年。

主要矛盾:国内是无产阶级与资产阶级的矛盾,国际是中国与帝国主义的矛盾。

主要任务:在进行国家社会主义工业化建设的同时,对农业和资本主义工商业进行社会主义改造。

新民主主义社会是一个过渡性质的社会社会主义的因素在经济上、政治上都已经居于领导地位起决定作用;加上有利的国际形势,这就决定了社会主义因素将不断增长并取得最后胜利。非社会主义因素仍有很大的比重,非社会主义因素将不断受到限制、改造直至消灭,从而使中国的新民主主义社会过渡到社会主义社会。

【课后作业】

为什么说新民主主义社会是一个过渡性社会?

阅读书目:毛泽东:《革命的转变和党在过渡时期的总路线》,《毛泽东文集》第六卷,人民出版社,1999年版。