4.1.3走中国工业化道路的思想

实现工业化是中国近代以来历史发展的必然要求,也是国家独立和富强的必要条件。近代以来,民族工业虽然在不同历史时期有一定程度的发展,但在半殖民地半封建社会,受帝国主义和封建主义的双重压迫,难以获得大的发展。中国共产党很早就开始重视国家的工业化问题,早在新民主主义革命时期就提出保护民族工商业的政策。抗曰战争时期,毛泽东指出,中国的民族独立有巩固的保障,就必须工业化。党的七届二中全会又提出了实现国家工业化的目标。

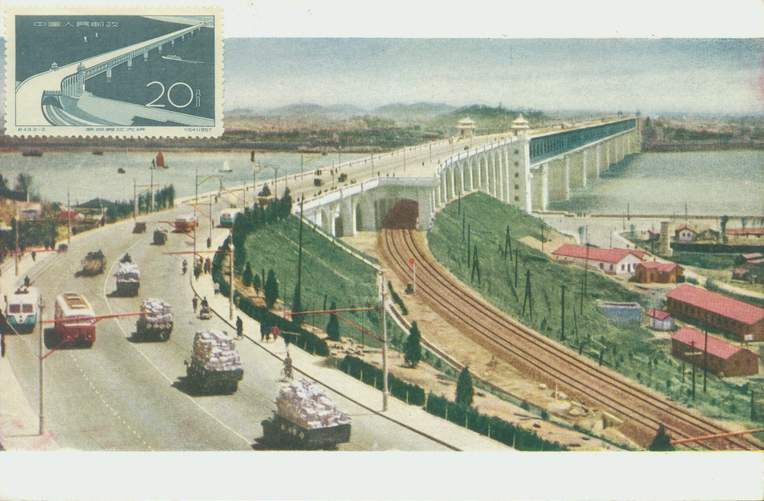

新中国的工业化是在苏联的影响下起步的,加之当时我国的工业基础十分薄弱,因此党确定以工业化为整个经济建设的主要任务。社会主义改造时期,把实现国家的工业化作为党在过渡时期总路线的主体。受苏联的影响,我国一度过多强调重工业和基础设施的发展,影响了农业和轻工业的发展,造成了一定程度的比例失调,这就促使党和毛泽东思考如何走中国工业化道路的问题。

毛泽东在《论十大关系》中论述的第一大关系,便是重工业、轻工业和农业的关系。在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中,毛泽东明确提出要走一条有别于苏联的中国工业化道路。

鉴于中国社会生产力落后、经济基础薄弱的情况,毛泽东指出,以工业为主导,把重工业作为我国经济建设的重点,以逐步建立独立的比较完整的基础工业体系和国防工业体系,这是维护国家独立、统一和安全,实现国家富强所必需的,是毫无疑义、必须肯定的。但同

时必须充分注意发展农业和轻工业。他说,我国是一个大农业国,农村人口占全国人口的百分之八十以上,只有农业发展了,工业才有原料和市场,才有可能为建立重工业积累较多的资金。更多地发展农业、轻工业,既可以更好地供给人民生活的需要,又可以增加资金积累和扩大市场。这不仅会使重工业发展得多些和快些,而且由于保障了人民生活的需要,会使它发展的基础更加巩固。

毛泽东提出了以农业为基础,以工业为主导,以农轻重为序发展国民经济的总方针,以及一整套“两条腿走路”的方针,即重工业和轻工业同时并举,中央工业和地方工业同时并举,沿海工业和内地工业同时并举,大型企业和中小型企业同时并举,等等。

走中国工业化道路,是党探索我国社会主义建设道路的一个重要思想,强调正确处理重工业和轻工业、农业的关系,符合中国人口多、工业基础薄弱的实际,对于加快我国经济建设具有重要意义。

【课后作业】

1、党在中国社会主义建设道路的初步探索中取得了哪些重要的理论成果?

2、如何认识党对社会主义建设道路初步探索的意义?

3、党对社会主义建设道路的初步探索有哪些经验教训?