【课程介绍】

1.教材依据:

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2018版)教材第三章第一节

2.主要内容:

(1)新民主主义社会是一个过渡性的社会

(2)党在过渡时期的总路线及其理论依据

【教学目标】

1.知识目标:

掌握党在过渡时期总路线及其理论依据、社会主义改造道路等内容。

2.能力目标:

学会分析社会主义改造理论、方针、政策与现在的社会改革的关系。

3.情感目标:

本课回答了在中华人民共和国成立后,对于如何改造旧社会,建立新社会这个重要课题,通过学习社会主义改造理论,增强对中国共产党和中国特色社会主义建设道路的信心,自觉投身于为中华民族伟大复兴梦的实现而努力。

一、党在过渡时期的总路线及其理论依据

中国必须要走社会主义道路,新民主主义社会要过渡到社会社会,这在民主革命时期已经明确。但是对于何时过渡?怎样过渡?毛泽东和党的其他领导人的认识经历了发展变化过程。

(一) 党在过渡时期的总路线的提出

党的七届二中全会(1949.3,西柏坡)提出使中国“稳步地由农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家”即“两个转变”同时并举的思想。

1.“先建设,后改造”的最初设想。1951年前后,党内大体形成了先用三个五年计划搞工业化建设,再向社会主义过渡的共识。

2.实行“建设与改造同时并举”——中共战略思想的重大改变。1952年9月毛泽东在中央书记处会议上提出工现在开始用10年到15年时间基本完成社会主义过渡问题,而不是10年或者以后才开始过渡。

理由:经过从1949年至1952年三年的时间,我国国民经济得到恢复,民主革命的遗留任务已经完成,政治、经济及社会面貌发生了巨大变化。

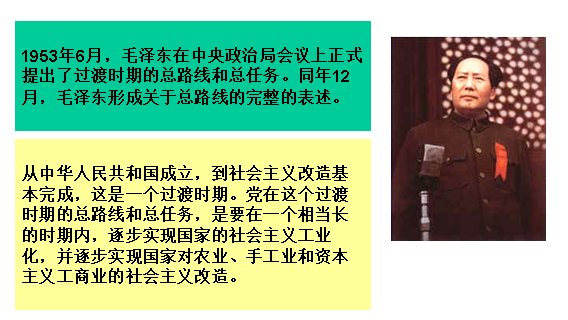

1953年12月,毛泽东同志对党在过渡时期的总路线作了完整的表述。

3.总路线的基本内容

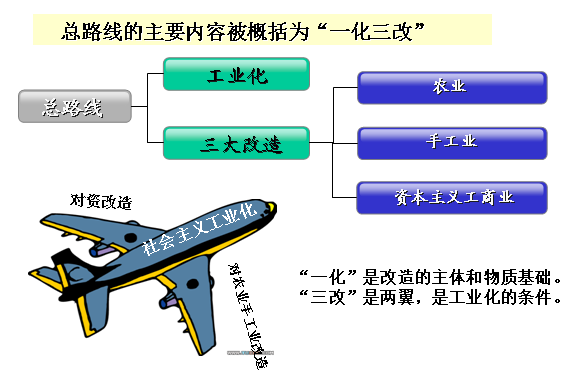

一化三改造从新中国成立到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

4.过渡时期总路线的特点

第一,坚持社会主义建设与社会主义改造同时并举。

第二,坚持解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的统一。

第三,过渡时期总路线的实质是解决所有制问题。

5.过渡时期总路线的必要性

农业要为城市和工业提供生活用品和原材料,民族资本不完善,实现社会主义工业化是国家独立和富强的必然要求和必要条件。

6.总路线实现的可能性

当时的国际形势也有利于中国向社会主义过渡

政治上实现大陆的解放,建立各级地方政府

经济上没收官僚资本,建立社会主义性质的国营经济

中国初步总结了一些实践经验

(二)党在过渡时期的总路线的理论依据

马克思:工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。

恩格斯:从资本主义社会到社会主义社会,需要经历一个从无产阶级夺取政权到利用国家政权对旧的生产关系进行革命性的改造,逐步消灭私有制、确立公有制并大力发展生产力的过渡时期。资产阶级革命只能是无产阶级革命的序幕,无产阶级要不停顿地把民主革命发展成为社会主义革命。

【拓展资料】

1.影视资料:《社会主义改造胜利大联欢》

2.阅读材料

1954年1月1日《人民日报》元旦社论指出:“在发展国民经济中,我们必须努力进一步建设社会主义的新工业,把现有的社会主义工业扩大起来,办得更好;我们必须努力对农业、手工业和私营工商业实行社会主义的改造。这两方面的任务必须紧密联系在一起。好比一只鸟,它要有一个主体,这就是发展社会主义的工业;它又要有一双翅膀,这就是对农业、手工业的改造和对私营工商业的改造。要过渡到社会主义,没有主体当然不行,没有翅膀也不行”。

“一化”即是发展生产力,逐步实现社会主义工业化,这是总路线的主体;“三改” 即是解放生产力,逐步实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,这是总路线的两翼“一化三改”、“一体两翼”,体现了发展生产力与变革生产关系的统一。实现国家的社会主义工业化是“主体”,是目的,即是说,要把发展先进的生产力放在优先和首要的地位,这是符合最广大人民的根本利益的,只有大力发展生产力,实现国家的工业化,人民群众的物质文化生活水平才能稳步提高;对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造是“两翼”,是手段,两翼丰满,主体才能腾飞,也就是说,社会主义改造并不是出于抽象的社会主义信念,而基于实现国家工业化这个任务的实际需要,是适应当时中国社会先进生产力发展的要求的,是为实现社会主义工业化扫清道路和创造条件的。这条过渡时期总路线构想出了一条经济文化落后国家发展社会主义的新思路,这就是建设与改造并举、发展与变革同行,把国家工业化和社会主义工作紧密结合起来,在变革生产关系中促进社会生产力发展。

1952年底,虽然恢复国民经济的任务已基本完成,但是这只是恢复到1936年工农业生产的水平,旧中国经济文化落后的状况并没有从根本上得到改变。当时,作为国家经济发展水平的主要标志的现代工业,只占工农业总产值的26.6%。且工业部门残缺不全,互不协调。工业中,重工业不到30%,轻工业则占全部工业的70%以上。我们不能制造汽车、拖拉机、飞机,不能自己制造重型的和精密的机器,没有现代国防工业。许多工业品的人均产量,不仅与欧美发达国家不能比,也落后于1950年的印度,如:钢人均产量:中国为2.37公斤,印度为4公斤,美国为538.8公斤;发电量:中国为2.76度,印度为10.9度,美国为2949度。社会主义改造是工业化不可缺少的条件和手段。只有加快对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,才能适应国家社会主义工业化建设的要求,发展农业和提高整个社会生产力。

因此,党在过渡时期总路线是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线,体现了社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一。