【课程介绍】

1.教材依据:

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2018版)教材第三章 第二节

2.主要内容:

(1)适合中国特点的社会主义改造道路

(2)社会主义改造的历史经验

【教学目标】

1.知识目标:

掌握党对农业、手工业、资本主义工商业社会主义改造的道路、原则、方针。

2.能力目标:

学会分析社会主义改造理论、方针、政策与现在的社会改革的关系。

3.情感目标:

本课回答了在中华人民共和国成立后,对于如何改造旧社会,建立新社会这个重要课题,通过学习社会主义改造理论,了解社会主义制度建立的过程,进而增强对中国社会主义初级阶段基本国情的认识。

【课堂导入】

1.请同学们谈一谈对社会主义改造的认识。

一、适合中国特点的社会主义改造道路

(一) 农业、手工业的社会主义改造

1. 对农业的社会主义改造

道路:走农业合作化道路

原则:自愿互利、典型示范、国家帮助

政策:依靠贫下中农,团结其他中农,限制、消灭富农剥削。

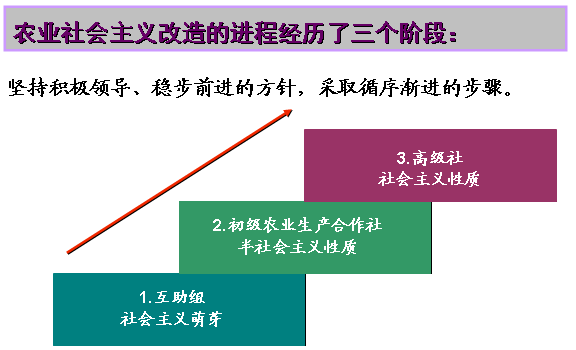

方针:积极领导、稳步前进。

步骤:互助组、初级社、高级社

社会主义改造之前,我国的农业基本处于分散的个体经济状态,土地改革完成以后,个体的小农成为了农村经济的主体,在本质上讲还是处于自然经济的状态,农业生产虽然有一定恢复,但在总体上还是十分落后的;个体手工业在国民经济的比重中占13%左右,是一支重要的力量,但个体手工业是分散的、落后的、规模狭小的个体经济。总之,农业和手工业一样,都是不稳定的经济形式,这种个体私有制的生产关系限制了我国生产力的发展和新技术的采用,无法满足国家工业化对生产原料的需求和人民日益增长的物质文化需要,制约着我国国民经济的发展。

对农业、手工业的社会主义改造,是通过互助合作化的途径,把个体的农业和手工业变为社会主义的合作经济,把个体农民生产资料所有制和个体手工业生产资料所有制,逐步改造为社会主义集体所有制。毛泽东根据马克思列宁主义关于合作化的基本原理,结合中国的具体情况,在对我国的政治经济情况和农业、手工业的阶级进行科学分析的基础上,提出一套适合中国特点的农业、手工业的社会主义改造的理论、路线、方针和政策,找到了中国农业和手工业合作化的道路。

在合作化过程中,我们遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则;积极领导、稳步前进的方针;依靠贫农、团结中农,限制并逐步消灭富农的正确的阶级政策;采取了由低级到高级的逐步过渡形式,即临时互助组和长年互助组(社会主义萌芽性质)——初级农业生产合作社(半社会主义性质)——高级农业生产合作社(半社会主义性质)。使农民自愿地逐步联合起来,从而有计划有步骤地引导农民走向社会主义。

2.对个体手工业的社会主义改造

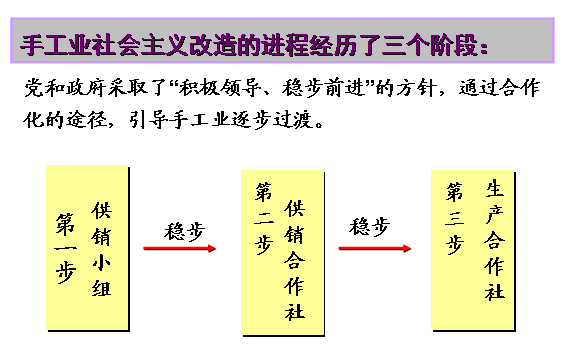

方针:“统筹兼顾、全面安排、积极领导、稳步前进”

步骤:手工业供销小组、手工业供销合作社、手工业生产合作社

在对手工业社会主义改造的步骤上,党采取了类似于农业合作化的方式,即由小到大、由低级到高级,逐步改变手工业的生产关系的方法。从组织形式来看,首先建立带有社会主义因素的手工业生产小组,它是个体手工业者通过向国营商业和供销合作社购置原料、推销成品,或者接受加工定货而组织起来的,加入小组的手工业者,仍各自占有生产资料,独立地进行生产,自负盈亏,基本上没有改变原来的生产关系。第二步,过渡到半社会主义性质的供销合作社,这是由许多个体手工业小生产者和供销小组组织起来的,这种形式一般是统一领原料,交成品,分散生产,工具设备仍归各自私有,它基本上还是被限制在流通领域以内,是对手工业者进行社会主义改造的过渡形式。第三步,发展到主要生产资料归集体所有的社会主义性质的生产合作社。毛泽东认为合作社的规模一般以100人为宜,多一点几百人,少一点几十人也可以,以与当时手工业的生产力水平相适应。在生产合作社里,实行统一经营,统一计算盈亏,实行按劳分配。到1956年底,全国共组织手工业生产合作社(组)10万个,社员509万人,占手工业从业人员总数的92.2%,其中高级形式的手工业生产合作社有6.9万个。保留个体经营的还有43万人,占手工业从业人员总数的7.8%。与此同时,渔业、盐业、民间运输业、小商小贩等个体劳动者也基本上实现了合作化。

(二)资本主义工商业的社会主义改造

1.依据:马克思主义原理

2.方法:和平赎买

3.必要性:社会矛盾转变为工人阶级与资产阶级的矛盾;民族资本主义的剥削性,破坏性逐渐显现出来

4.可能性:有拥护宪法,愿意接受社会主义改造的一面;中共与民资长期保持着良好的统一战线关系;在政治和经济上,私人资本主义对社会主义有了依赖。

5.政策:对资本主义的政策:利用、限制、改造;对资本家的政策:团结、教育、改造。

6.道路:走国家资本主义道路

7.内容:对资本主义工商业的和平改造,对企业的、制度的改造和对人的改造

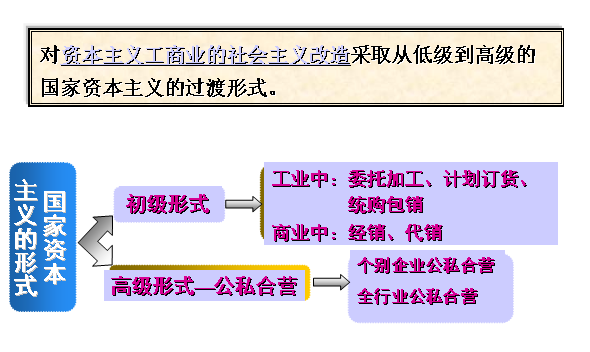

8.步骤:第一步:初级形式;第二步:个别行业公私合营;第三步:全行业公私合营

我国对资本主义工商业的改造是通过各种形式的国家资本主义,以和平的、赎买的方法来完成的。也就是说,资本主义私有制不是无偿地、而是有偿地转变为社会主义公有制的。“和平赎买”政策的成功实现是国际共产主义运动史上的一个伟大创举,是马克思列宁主义的新发展。邓小平指出:“我国资本主义工商业社会主义改造的胜利完成,是我国和世界社会主义历史上最辉煌的胜利之一。”

3、对资本主义工商业的社会主义改造

(1)以和平赎买的方法改造资本主义工商业。

剥夺资产阶级的生产资料归全社会所有是社会主义革命的基本任务。无产阶级夺取政权以后,废除资本主义生产资料私有制的办法一般有两种:一种是无偿没收,一种是和平赎买。无偿没收虽然简单而且可以不花钱,但势必造成政治上的较大震动和社会经济的破坏。因此,马克思恩格斯曾设想无产阶级在一定条件下可以采取有偿赎买的方式消灭资本主义私有制。认为假如无产阶级能够用赎买的办法把资本家的财产完全国有化,那么对于无产阶级是最便宜不过的事情。俄国十月革命后,列宁曾经提出要对资本家实行赎买,主张对肯接收国家资本主义的“文明资本家”实行赎买,而对不肯接受国家资本主义的“不文明的资本家”加以无情的惩治。但俄国的资产阶级不肯接受国家资本主义,他们怠工、反抗甚至发动反革命内战,在这种状况下,苏维埃俄国只能采取无偿没收的方法,列宁的设想未能变成现实。

以毛泽东为代表的中国共产党人,根据马克思列宁主义关于对资产阶级赎买的理论,结合中国社会的特点,科学地将中国的资产阶级划分为官僚资产阶级和民族资产阶级两部分,认为官僚资产阶级是新民主主义革命的对象,对他们的财产实行没收的办法,对民族资产阶级则采取和平赎买的办法,进行利用、限制和改造,从而形成了具有中国特色的对资本主义工商业进行社会主义改造的理论,创造性地实现了马克思和列宁曾经设想过的对资本主义的和平赎买,丰富和发展了马克思主义关于国家资本主义的学说。这是国际共运史上的一个创举。

我国对资产阶级实行赎买政策,主要是基于中国民族资产阶级在新中国建立后仍然具有两面性:他们既有剥削工人取得利润的一面,又有拥护宪法、愿意接受社会主义改造的一面。此外,当时我国经济落后,生产力水平低下,需要资本主义工商业发挥其有利于国计民生的一面;大多数民族工商业者具有较高的科学文化知识和经营管理经验,和平改造有利于他们发挥自己的才能,为社会主义事业服务;加之无产阶级和资产阶级在历史上就形成了盟友关系。正因为如此,1953年2月,毛泽东就提出,对民族资产阶级可以采取和平赎买的方法。同年6月,中共中央两次召开扩大会议,确定要通过国家资本主义来改造资本主义的方针。1955年11月,中共中央通过的《中共中央关于资本主义改造问题的决议》明确提出:“为了借助国家资本主义达到社会主义的目的,我们就需要对资产阶级偿付一笔很大的物资代价。这就是对于资产阶级是由的生产资料,不是采取没收的政策,而是采取赎买的政策。这是从我们中国特殊历史条件中产生出来的政策。”并且还提出,在改造资本主义企业的过程中,必须采取教育的方法,组织资本家的学习,逐步的改造这些资本家,将他们由剥削者改造为自食其力的劳动者,从而确立对资本主义工商业的和平赎买政策。

所谓赎买,是在人民民主专政的条件下,通过各种形式的国家资本主义有偿地把民族资本阶级的生产资料逐步收归国有。其“逐步”主要分两步:第一步把民族资本主义经济转变为国家资本主义经济,第二步是把国家资本主义经济转变为社会主义经济。赎买的具体方式不是由国家支付一笔巨额补偿资金,而是让资本家在一定年限内从企业经营中获取一部分利润。

(2)采用从低级到高级的国家资本主义的过渡形式。

我国实现对民族资本主义工商业的和平赎买,是通过国家资本主义的形式,分两个步骤进行的。第一步是把民族资本主义经济转变为国家资本主义经济,第二步是把国家资本主义经济转变为社会主义经济。毛泽东指出,我国社会主义改造中出现的国家资本主义经济,“是在人民政府管理之下的,用各种形式和国营社会主义经济联系着的,并受工人监督的资本主义经济。这种资本主义经济已经不是普通的资本主义经济,而是一种特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济。它主要地不是为了资本家的利润而存在,而是为了供应人民和国家的需要而存在。”是带有很大的社会主义性质的。国家资本主义有初级形式和高级形式之分。第一步:初级形式的国家资本主义有委托加工、计划订货、统购统销、委托经销代销等。企业利润按国家税收34.5%、企业公积金30%、职工工资福利15%、资本家红利20.5%四个方面进行分配,即当时所说的“四马分肥”。第二步:个别企业的公私合营,是指国家向私营企业投资入股,企业的生产资料由国家和资本家共同所有。国家派干部进入企业内部,同资本家共同管理和改造企业。公私合营企业利润的分配实行“四马分肥”的原则;国家派遣干部参与企业管理,生产关系发生了深刻变化;国家庄我了领导权,生产资料变成公私共有,工人已经开始成为企业主人。第三步:全行业的公私合营,实行全行业公私合营后,国家对合营企业进行清产核资,定股定息,国家委派人员负责企业的生产经营管理,统一调配企业的人、财、物,生产资料为国家所有。

(3)把对资本主义企业改造与对资本家的改造结合起来,使企业逐步改造为社会主义企业,资本家逐步改造成自食其力的劳动者。

在1949年到1956年,中国民族资产阶级的心态较工人阶级、农民阶级和地主阶级而言,最为复杂,并且在社会主义改造中民族资产阶级的心态有过种种波动,各个阶层的情况也不一致,但毕竟最终还是接受了社会主义改造。他们中的许多人,在国家的工业化建设中作出了较大的贡献。薄一波在总结这一点时说:“一九五五年冬天,敲锣打鼓、申请公私合营的滚滚人流中,虽然心情复杂,难于一概而论,但是希望用社会主义代替资本主义却是许多人的共识,这是抹杀不了的。”当然,民族资产阶级的心态肯定和工人阶级不一样,这也是可以理解的。“自己使用多年的一件器物忽而不归自己所有,在情绪上都要发生波动;自己甚至几代人苦心经营的企业一朝易主,在感情上产生一定的痛苦,是不难理解的。”在这个过程中,涌现出著名的“红色资本家”荣毅仁。1956年,留在大陆的荣毅仁经过深思熟虑后,把自己的商业帝国无偿交给国家,为新中国的工业振兴做出了卓越贡献,赢得普遍的尊重。

对资本家实行团结、教育、改造的方针,使他们成为自食其力的劳动者,具体做法为:

首先,重视对他们进行思想教育,经常组织他们学习,引导他们参加各种政治活动,以他们进行社会主义前途的教育,使他们自愿地接受和平改造。

其次,本着"量才使用,适当照顾"的精神,给予资本家及资方人员以必要的工作安排,既使他们人尽其才,各得其所,又使他们在企业内部与工人一起劳动和学习,逐步成为自食其力的劳动者。

再次,在生活上"包到底",给资本家以"高薪",使他们的生活不致因改造而下降.另外,在政治上,他们仍有选举权,并且对于他们中间积极拥护社会主义改造并有所贡献的代表人物给予恰当的政治安排。