邓小平一生多次大落大起,波澜壮阔,充满传奇色彩。美国《时代》周刊曾这样评价:邓小平有过在战争和革命中冲锋陷阵的辉煌经历,有过了不起的政治胜利,有过屈辱的下台,也有过个人的成就和家庭的不幸,运用保存实力的手法和足智多谋的恢复能力,这位身材不高、意志顽强的政治家不仅靠忍耐挺过了难关,而且终于取得了最后的胜利。他先后9次登上《时代》周刊封面,这样的频率在中共领导人中仅次于毛泽东,毛泽东是当选《时代》封面人物次数最多的中国人,前后计12次。值得一提的是,邓小平曾两度被评为该刊的“年度风云人物”。邓小平逝世后,《时代》周刊在《告读者信》中称:能够两次当选该刊“年度风云人物”的,只有丘吉尔、艾森豪威尔等为数不多的几位世界领导人。

《时代》周刊的中国渊源

创办于1923年的《时代》周刊,已有近百年发展历程,素有“世界史库”之称,其与中国的关系颇为久远。创始人之一亨利·卢斯的父母作为传教士,曾长期在中国。20世纪初,燕京大学成立时,卢斯的父亲一度是校长司徒雷登的副手,出任副校长。卢斯本人出生在中国登州(今蓬莱一带),直至14岁时才返回美国读书。此后,卢斯多次造访中国,并受到蒋介石专车接送、亲自接见等礼遇。1923年3月,在《时代》周刊创刊号上,刊登了一篇题为《孙博士与英国人》的短篇报道。文章开头写道:“一个星期以前,中国的天空中充满了丑陋的乌云,据称孙逸仙(中山)博士将借道香港去广州。英国人会让他过去吗?存疑。”

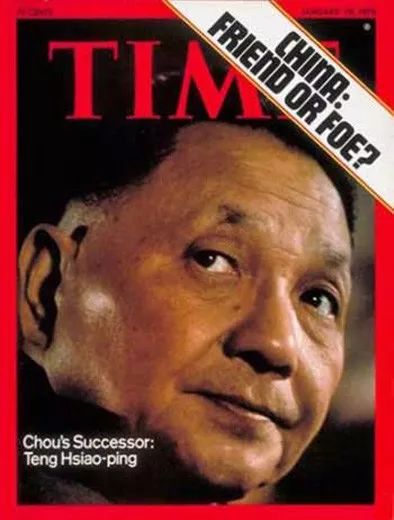

◆这是1976年1月19日的《时代》封面:“周恩来的继任者邓小平”,右上角写着:《中国:是朋友还是敌人?》。

《时代》创刊翌年,北洋军阀吴佩孚成了《时代》封面上的第一位中国人物,时值直奉军阀大战爆发,“吴大帅”的威望与权力处于巅峰状态。可以说,此后《时代》每一次中国封面人物报道,其背后都浓缩着一段历史风云。蒋介石、宋美龄夫妇同时入选《时代》“年度风云人物”时,卢沟桥事变爆发,日本全面侵华。毛泽东首次登上《时代》封面为新中国成立前几个月、蒋介石溃败之际。20世纪50年代初,朝鲜战争爆发后,毛泽东再度被选为《时代》封面人物,其后又多次入围。此外,溥仪、周恩来、刘少奇、冯玉祥、陈毅、江青等都曾登上《时代》周刊封面。

“周恩来的继任者”

相比毛泽东等人而言,邓小平第一次在《时代》周刊封面露脸略晚。1963年9月13日出版的《时代》周刊,其主题为《红色中国:狂妄的被孤立者》,封面漫画选择了中国传统的龙舟造型,在龙舟的船头站着四位领导人物:毛泽东、刘少奇、周恩来和邓小平。在有关中国的报道时,《时代》周刊常用的手法是在封面上运用“长城”、“五星红旗”、“山水画”、“中国红”等元素,特别是张牙舞爪的“龙”,在西方语境中,“龙”往往是凶暴的象征,这与她在中国吉祥高贵的图腾寓意判若云泥。本期封面图片中,龙舟密密麻麻挤满了人,船舷上摞着补丁,有人从船上落水,水中有人拼命地往船上爬。船上人群中打着标语“打倒赫鲁晓夫,打倒资本主义”,斯大林、列宁和赫鲁晓夫的画像被抬出来示众,船尾挂着导弹。这一描摹,带有鲜明的意识形态偏见。当时,在西方人的眼中,中国不仅没有和西方大多数国家建立外交关系,还与社会主义阵营中的“老大哥”苏联交恶,双边关系紧张,似乎已经陷入了孤立无援的境地。

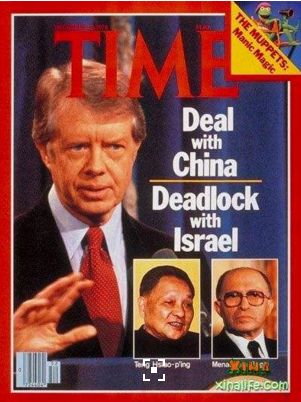

◆1978年12月25日,邓小平的头像与美国总统吉米·卡特、以色列总理贝京同时出现在《时代》周刊的封面上,封面写道:《与中国打交道,与以色列免谈》。

邓小平真正作为主角在《时代》周刊亮相是1976年。当年1月19日,邓小平的大幅头像首次出现在刊物封面上,但照片黑灰的主色调显得有些暗淡、阴郁。10余天前,周恩来逝世,中国人民沉浸在悲痛中。此次《时代》周刊封面主题为《周恩来的继任者邓小平》,还在封面右上角打出标语:《中国:是朋友还是敌人?》。显然,《时代》周刊对中国政坛因周恩来去世带来的震动以及中美局势走势持观望态度,一时难下判断。