-

1 视频

-

2 章节测验

被西语思维扭曲的汉语量词现象

受到现代谓词逻辑思维影响的读者,或许会误认为本文会讨论诸如“存在量词”、“全称量词”这样的“量词”。实际上,这种意义上的“量词”英文叫“quantifier”,而本文所说的量词在英文语法书里叫“classifier”,在日语语法书里则叫“助数词”,与逻辑教课书里说的“量词”不是一回事。说得更直接一点,本文所涉及的汉语中的量词的实例,即诸如“一辆车”中的“辆”字,“一件衣服”中的“件”字,等等。从英语思维的角度看,在被涉及的名词本身是可数名词的情况下,对于此类量词的使用是不可理解的,因此,一种基于英语思维的自然语言处理系统很可能就会转而淡化量词的使用规则的重要性,或将其化约为某种别的可以为英语思维所消化的语言现象。

由此所导致的实践后果便是:这样的计算机系统将无法判断“一条狗”是比“一只狗”更为地道的汉语表达,甚至无法判断:比起“一条狗”或“一只狗”来说,“一狗”是一个有待完成的汉语名词表达式。实际上,当我们将英语“a dog”输入“谷歌翻译”的自动翻译软件,并试图让该软件将其翻译为汉语的话,我们的确只是得到了不那么精妙的“一只狗”,而不是更为生动的“一条狗”。可见,基于统计的自然语言处理机制,已经在量词问题上已经出了丑。

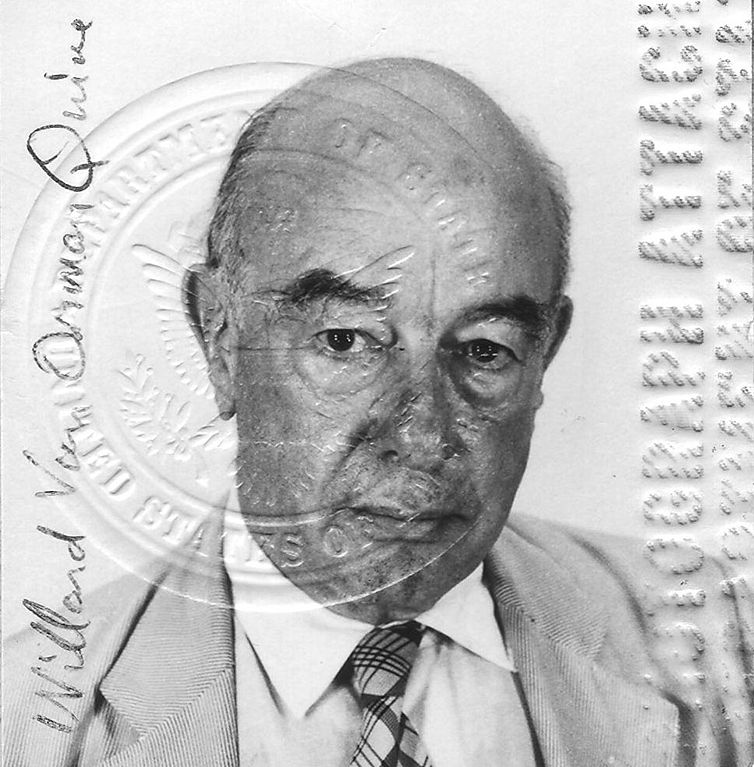

那么,我们又该如何对汉语量词的真实语法以及语义角色作出刻画呢?说到这个问题,我们就无法不提及美国哲学家兼逻辑学蒯因(W. V. Quine)对于日语中的量词现象的刻画方案。

W.V.Quine

在战后发表的《本体论相对性与其它》这部论文集中,他特别讨论了日语表达式“三頭の牛”(即汉语“三头牛”)的逻辑结构问题。他提出了两种刻画方案:

方案甲:“牛”是通名,可用来指涉物理时空中的某些离散对象(即具体的牛),而“三”与“头”合在一起扮演了一个“数词”的角色(从某种程度上说,“量词”在日语语法书中的通常称呼“助数词”,就应和了蒯因对于量词的这种看法)。

方案乙:“牛”是通名,但却只指涉类似“水”、“气”之类的无法被个体化的连续对象,因此是一种“物质名词”。至于量词“头”的功用,则是将这些本不可被个体化的物质对象加以个体化,由此使得“三”这个数词的使用有了相应的附着点。在这样的情况下,“三”本身就能够在独立于“头”的前提下执行“数词”的功用了

从自然语言处理的角度看,蒯因的这种有点不太负责的解释或许会带来非常麻烦的后果。具体而言,“甲案”带来的麻烦是:根据此案,“三条狗”中的“三”与“条”必须联合起来作为一个数词起作用,同理,“三把刀”中的“三”与“刀”也必须联合起来作为一个数词起作用——然而,一个没有得到解释的问题却是:为何一个数词在一个表达式中需要以“把”为构成要素,而在另一个表达式中需要以“条”为构成要素呢?如果这个问题得不到解答的话,那么,计算机又凭什么判断什么时候可以用“只”,什么时候可以用“把”,什么时候可以用“条”呢?进而言之,任何一个编程专家此时都有权质问:为何所有这些要素不是冗余的,并因此而能够被“约分”呢?

而“乙案”带来的麻烦则是:该方案预设了汉语(或日语)言说者是将“牛”视为类似于“气”这样的不可被个体化的对象的,而如果这种预设是对的话,那么我们就可以预测:汉语(或日语)言说者所使用的每种“量词”——作为一种“个体化手段”——是与每种被个体化的物理对象种类一一对应的,而不会出现量词改变了,而物理对象种类却未被改变的情况。但至少在汉语中,“一杯啤酒”与“一瓶瓶酒”都是很通顺的说法,而且也不会因为有人认为“一杯啤酒”所涉及的“啤酒”与“一瓶瓶酒”所涉及的“啤酒”乃是两类不同的物理对象。这也就是说,一个依据“乙案”运作的计算机程序将很可能错误地将“一杯啤酒”所涉及的“啤酒”与“一瓶瓶酒”所涉及的“啤酒”视为两类物质,由此造成推理错误。

那么,为何蒯因给出的对于日语(汉语)中的量词现象的分析如此不让人满意呢?关键问题便在于:他是用英语的思维去设想东方语言的情况的。依据英语思维,可数名词与不可数名词之间的差异可是一件大事情,因此这种差异会导致动词词尾、形容词前缀方面的一系列变化。

而当一个美国人突然发现:(1)日语(汉语)中没有明显的可数名词与不可数名词方面的差异;(2)日语(汉语)中却有英语中不那么明显的量词现象的时候,他所能够想到的一个很自然的解释就是:要么这些东方人认为世上万物都是可数对象(并在这种情况下将量词用作数词的一部分),要么这些东方人认为世上万物都是不可数对象(并在这种情况下将量词视为某种“个体化对象的产生机制”)。但为蒯因所始终忽略的一种可能性就是:“可数—不可数”的区分本身或许压根儿就没有进入中、日语言说者的意识,亦未进入其本体论背景——因此,量词的出现或许与“可数—不可数”的区分毫无关系,而是基于某种别的语言学或心理学机制的。

在汉语或日语的量词现象与英语思维对于单-复区分的敏感性之间,本来就是存在着某种张力的——因此,学者们在后一种敏感性的指引下去为前者分类,就很难不导致种种削足适履的结果了。换言之,倘若不“悬置”英语思维对于研究的影响,我们就无法直面汉语或日语中量词现象的“实情”。