-

1 视频

-

2 章节测验

类星体的结构模型

命名

20世纪六十年代,天文学家在茫茫星海中发现了一种奇特的天体,从照片看来如恒星但肯定不是恒星,光谱似行星状星云但又不是星云,发出的射电(即无线电波)如星系又不是星系,因此称它为“类星体”。类星体的发现,与宇宙微波背景辐射、脉冲星、星际分子并列为20世纪60年代天文学四大发现。

1960年天文学家们发现了射电源3C 48的光学对应体是一个视星等为16等的恒星状天体,周围有很暗的星云状物质。令人不解的是光谱中有几条完全陌生的谱线。1962年,又发现了在射电源3C 273的位置上有一颗13等的“恒星”。使天文学家同样困惑的是其光谱中的谱线也不寻常。

特征介绍

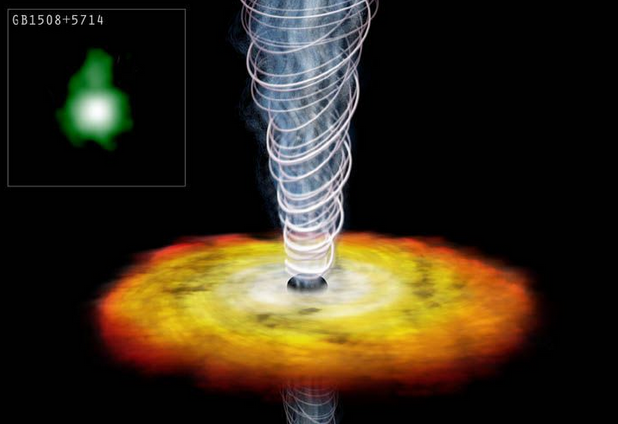

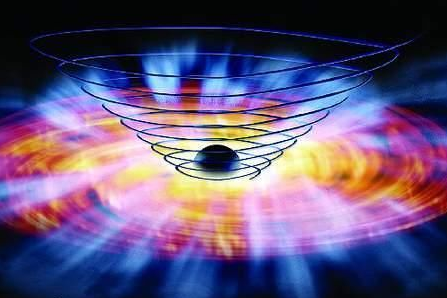

类星体是1963年被发现的一类特殊天体。它们因看起来是“类似恒星的天体”而得名,而实际上却是银河系外能量巨大的遥远天体,其中心是猛烈吞噬周围物质的、在千万太阳质量以上的超大质量黑洞。这些黑洞虽然自身不发光,但由于其强大的引力,周围物质在快速落向黑洞的过程中以类似“摩擦生热”的方式释放出巨大的能量,使得类星体成为宇宙中最耀眼的天体。天文学家通过大型巡天已经发现了20多万颗类星体,然而其中距离超过127亿光年的类星体只有40个左右。

类星体的显著特点是具有很大的红移,表示它正以飞快的速度在向地球远离。类星体离地球很远,大约在100亿光年以外,可能是目前所发现最遥远的天体,天文学家能看到类星体,是因为它们以光、无线电波或x射线的形式发射出巨大的能量。

①类星体在照相底片上具有类似恒星的像,这意味着它们的角直径小于1″。极少数类星体有微弱的星云状包层,如3C48。还有些类星体有喷流状结构。

②类星体光谱中有许多强而宽的发射线,包括容许谱线和禁线。最经常出现的是氢、氧、碳、镁等元素的谱线,氦线非常弱或者不出现,这只能用氦的低丰度来解释。普遍认为,类星体的发射线产生于一个气体包层,产生的过程与一般的气体星云类似。类星体的发射线很宽,说明气体包层中一定存在猛烈的湍流运动。有些类星体的光谱中有很锐的吸收线,说明产生吸收线的区域里湍流运动的速度很小。

③ 类星体发出很强的紫外辐射,因此,颜色显得很蓝。光学波段连续光谱的能量分布呈幂律谱形式,为辐射强度,v为频率,α为谱指数,常大于零。光学辐射是偏振的,具有非热辐射性质。另外,类星体的红外辐射也非常强。

④ 类星射电源发出强烈的非热射电辐射。射电结构多数呈双源型,少数呈复杂结构,还有少数是致密的单源,角直径小于0″.001,至今都未能分辨开。致密源的位置通常都与光学源重合。射电辐射的频谱指数α平均为0.75。一般,α>0.4的称陡谱;α<0.4的称平谱。陡谱射电源多数是双源;平谱射电源多数是致密单源,它们的厘米波段辐射特别强。

④ 类星射电源发出强烈的非热射电辐射。射电结构多数呈双源型,少数呈复杂结构,还有少数是致密的单源,角直径小于0″.001,至今都未能分辨开。致密源的位置通常都与光学源重合。射电辐射的频谱指数α平均为0.75。一般,α>0.4的称陡谱;α<0.4的称平谱。陡谱射电源多数是双源;平谱射电源多数是致密单源,它们的厘米波段辐射特别强。

⑤类星体一般都有光变,时标为几年。少数类星体光变很剧烈,时标为几个月或几天。从光变时标可以估计出类星体发出光学辐射的区域的大小(几光日至几光年)。类星射电源的射电辐射也经常变化。观测还发现有几个双源型类星射电源的两子源,以极高的速度向外分离。光学辐射和射电辐射的变化没有周期性。

⑥ 类星体的发射线都有很大红移。迄今为止,观测到的最大红移为3.53(OQ 172)。对于有吸收线的类星体来说,吸收线红移z吸一般小于发射线红移z发。有些类星体有好几组吸收线,分别对应于不同的红移,称为多重红移。例如,类星体PHL 957的发射线红移为2.69,吸收线红移有五组:2.67、2.55、2.54、2.31、2.23。