-

1 视频

-

2 章节测验

超新星

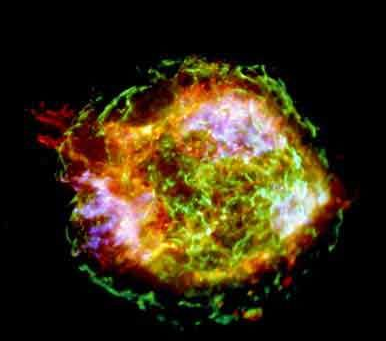

根据认识,超新星爆发事件就是一颗大质量恒星的“暴死”。对于大质量的恒星,如质量大于8倍太阳质量的恒星,由于质量巨大,在它们演化到后期时,当核心区硅聚变产物-铁-56积攒到一定程度时,往往会发生大规模的爆发。这种爆炸就是超新星爆发。现已证明,1572年和1604年的新星都属于超新星。在银河系和许多河外星系中都已经观测到了超新星,总数达到数百颗。可是在历史上,人们用肉眼直接观测到并记录下来的超新星,却只有6颗。

超新星的英文名称为supernova,nova在拉丁语中是“新”的意思,这表示它在天球上看上去是一颗新出现的亮星(其实原本即已存在,因亮度增加而被认为是新出现的);前缀super-是为了将超新星和一般的新星相区分,也表示了超新星具有更高的亮度,以及更稀少的分布和不同的形成机制。根据韦氏词典,supernova一词最早在1926年见于出版物中。

超新星的英文名称为supernova,nova在拉丁语中是“新”的意思,这表示它在天球上看上去是一颗新出现的亮星(其实原本即已存在,因亮度增加而被认为是新出现的);前缀super-是为了将超新星和一般的新星相区分,也表示了超新星具有更高的亮度,以及更稀少的分布和不同的形成机制。根据韦氏词典,supernova一词最早在1926年见于出版物中。

已知存在的超新星有几种不同类型,但其形成机制都来自两种情形之一:通过核聚变产生能量的过程终止或突然启动。当一个衰老的大质量恒星核无法再通过热核反应产生能量时,它有可能会通过引力坍缩的过程坍缩为一个中子星或黑洞。引力坍缩所释放的引力势能会加热并驱散恒星的外层物质。另一种形成机制为一颗白矮星可能会从其伴星那里获取并积累物质(通常是通过吸积,少数通过合并)从而提升内核的温度,以至能够将碳元素点燃并由此导致热失控下的核聚变,最终将恒星完全摧毁。当质量超过钱德拉塞卡极限(约为1.44倍太阳质量)的恒星内部的核聚变炉无法提供足够的能量时,恒星将走向坍缩;而当吸积过程中的白矮星质量达到这一极限时它们将会质量过高而烧毁。需要注意的是,白矮星还会通过碳氮氧循环在其表面形成一种与上述有所不同的并且规模小很多的热核爆炸,这被称作新星。一般认为质量小于9倍太阳质量左右的恒星在经历引力坍缩的过程后是无法形成超新星的。