-

1 视频

-

2 章节测验

量子力学的早期发展史

量子论和相对论是现代物理学的两大基础理论。它们是在二十世纪头30年发生的 物理学革命的过程中产生和形成的,并且也是这场革命的主要标志和直接的成果,量 子论的诞生成了物理学革命的第一声号角。

1900 年,马克斯· 普朗克(Max Planck)发表论文成功的解决了黑体辐射中的紫外灾难问题。他在理论中,做了一个大胆的假设,即黑体辐射的能量是不连续的,存在最小的能量单元— 量子。1905 年,阿尔伯特· 爱因斯坦(Albert Einstein)进一步发展了量子的思想。在解释光电效应的过程中,他假设光束是由一群离散的光量子组成,每一个光量子的能量正比于频率。如果光量子的频率大于某极限频率,这时光量子的能量才能够激发一个电子的逃逸,导致光电效应。

另一方面,在1911 年,欧内斯特· 卢瑟福(Ernest Rutherford)通过阿尔法粒子散射实验提出“卢瑟福原子结构模型”。该模型认为原子核带正电,电子带负电,且原子的质量几乎全部集中在原子核,电子在原子核外绕核作轨道运动,就像太阳系结构中的行星绕着太阳运动。然而在经典的电磁理论中,做轨道运动的电子会辐射出电磁能量,并在极短的时间内塌缩到原子核区域。我们知道,构成物质的原子通常是非常稳定的。卢瑟福实验也暴露出了经典理论的局限性。紧接着在1913 年,在卢瑟福的实验室进修的尼尔斯· 玻尔(Niels Bohr)研究卢瑟福原子模型的稳定性问题时,首次把普朗克的量子思想引入到原子内部的能量,提出了著名的玻尔模型。在玻尔模型中,他假设原子中的电子处在一系列分立的轨道上,电子做轨道运动时不辐射能量,当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时会发射或吸收一个光量子,光量子的能量正比于其频率。玻尔模型极其成功的解释了氢原子的谱线,同时也比较好的解释了氦原子的谱线。

1923 年,路易· 德布罗意(Louis de Broglie)在他的博士论文中提供了一个解答:电子及其他粒子可以表现出波动行为,即被后来称为德布罗意物质波。如同吉他弦振动一样,物质波有确定的分立的频率。原子中做轨道运动的电子,只有满足谐振条件,才是稳定的运动。

1925 年,埃尔温· 薛定谔(Erwin Schrdinger)在苏黎世做有关德布罗意工作的报告时,皮特· 德拜(Pete Debye)说,既然提到了波,就应该有波动方程。受此启发,薛定谔提出了波动方程,即著名的薛定谔方程。与此同时期,马克斯· 玻恩(Max Born)、帕斯库尔· 约当(Pascual Jordan)和维尔纳· 海森堡(Werner Heisenberg)共同发展出了与波动力学等价的矩阵力学。有了强大的数学理论基础后,量子理论开始了爆炸性的发展。在短短的几年时间里,物理学家解释了一系列的实验观测结果,包括复杂的原子光谱和化学反应性质。

薛定谔的猫

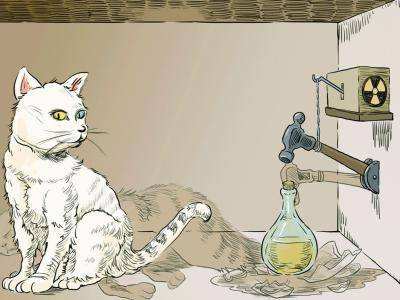

薛定谔的猫是奥地利著名物理学家薛定谔提出的一个思想实验,试图从宏观尺度阐述微观尺度的量子叠加原理的问题,巧妙地把微观物质在观测后是粒子还是波的存在形式和宏观的猫联系起来,以此求证观测介入时量子的存在形式。随着量子物理学的发展,薛定谔的猫还延伸出了平行宇宙等物理问题和哲学争议。

实验是这样的:在一个盒子里有一只猫,以及少量放射性物质。之后,有50%的概率放射性物质将会衰变并释放出毒气杀死这只猫,同时有50%的概率放射性物质不会衰变而猫将活下来。

根据经典物理学,在盒子里必将发生这两个结果之一,而外部观测者只有打开盒子才能知道里面的结果。在量子的世界里,当盒子处于关闭状态,整个系统则一直保持不确定性的波态,即猫生死叠加。猫到底是死是活必须在盒子打开后,外部观测者观测时,物质以粒子形式表现后才能确定。这项实验旨在论证量子力学对微观粒子世界超乎常理的认识和理解,可这使微观不确定原理变成了宏观不确定原理,客观规律不以人的意志为转移,猫既活又死违背了逻辑思维。

量子力学作为20世纪最有突破的科学成就之一,也是最具争议的科学之一。“薛定谔的猫”很好的阐述了这一现状。人们不能接受量子力学是因为它的不确定性。对于传统的物理学来说,只要找到了事物之间相关的联系,就能在每时每刻确定,事物之间相关的物理数据,比如说,物体运行距离等于物体的速度乘以物体运行的时间,只要知道物体的速度,你每时每刻都能计算出物体运行了多远,然而海森堡提出的量子不确定性原理使得你无法预知一个微观粒子未来的状态。正如爱因斯坦所说的:上帝不玩骰子,但是量子力学让我们不得不相信,上帝似乎是玩骰子的。