第二章 生物与环境

生物不能脱离生存环境而存活,需要对异质性的环境不断地去适应;反过来,环境又要求生物来维持与调控,生物与环境是相互依存、协同进化的关系。

第一节 环境的概念及其生态因子

一、环境的概念

环境(environment)是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。环境总是针对某一特定主体或中心而言的,是一个相对的概念,离开了这个主体或中心也就无所谓环境,因此环境只具有相对的意义。

在生物科学中,环境是指生物的栖息地,以及直接或间接影响生物生存和发展的各种因素。 环境科学中,一般以人类为主体,环境是指围绕着人群的空间以及其中可以直接或间接影响人类生活和发展的各种因素的总体。

环境有大小之别,大到整个宇宙,小至基本粒子。 例如,对太阳系中的地球而言,整个太阳系就是地球生存和运动的环境;对栖息于地球表面的动植物而言,整个地球表面就是它们生存和发展的环境;对某个具体生物群落来讲,环境是指所在地段上影响该群落发生发展的全部无机因素(光、热、水、土壤、大气及地形等)和有机因素(动物、植物、微生物及人类)的总和。

总之,讨论环境时,要包含着特定的主体,离开了主体的环境是没有内容的,同时也是毫无意义的。

二、环境因子分类

美国生态学家 Daubenmire(1959)将环境因子分为3大类:气候类、土壤类和生物类;包括7个并列的项目:土壤、水分、温度、光照、大气、火和生物因子。

在生态学文献中我们常常会碰到“环境因子(environmental factor)”和“生态因子(ecological factor)”两个概念,在一些学者看来两者是同义语,而另一些学者认为它们其实是既有联系,又有区别的两个概念。环境因子是指生物体外部的全部环境要素。 而生态因子是指环境中对生物生长、发育、生殖行为和分布有直接或间接影响的环境要素,如温度、湿度、食物、氧气、二氧化碳和其他相关生物等。

三、生态因子作用的一般特征

(一)综合作用

环境中各种生态因子不是孤立存在的,而是彼此联系、互相促进、互相制约,任何一个因子的变化,必将引起其他因子不同程度的变化以及反应。 生态因子所发生的作用虽然有直接和间接作用、主要和次要作用、重要和不重要作用之分,但它们在一定条件下又可以互相转化。这是由于生物对某一个极限因子的耐受限度,会因其他因子的改变而改变,所以生态因子对生物的作用不是单一的而是综合的。

(ニ)主导因子作用

在诸多生态因子中,有一个生态因子对生物起决定性作用称为主导因子,主导因子发生变化会引起其他因子也发生变化。 例如,植物在进行光合作用时,光强是主导因子,温度和CO2为次要因子。植物发生春化作用时,低温为主导因子,湿度和通气条件是次要因子。

(三)直接作用和间接作用

区分生态因子的直接作用和间接作用对认识生物的生长、发育、繁殖及分布都很重要。 环境中的地形因子,其起伏程度、坡向、坡度、海拔及经纬度等对生物的作用不是直接的,但它们能影响光照、温度、雨水等因子的分布,因而对生物产生间接作用。

(四)阶段性作用

由于生物生长发育不同阶段对生态因子的需求不同,因此生态因子对生物的作用也具阶段性,这种阶段性是由生态环境的规律性变化所造成的。例如,光照长短在植物的春化阶段并不起作用,但在光周期阶段则是很重要的。有些鱼类不是终生都定居在某一环境中,根据其生活史的各个不同阶段,对生存条件有不同的要求,如鱼类的洄游,大马哈鱼生活在海洋中,生殖季节就成群结队洄游到淡水河流中产卵,而鳗鲡则在淡水中生活,洄游到海洋中去生殖。

(五)不可代替性和补偿作用

环境中各种生态因子对生物的作用虽然不尽相同,但都各具有重要性,尤其是发挥主导作用的因子,如果缺少便会影响生物的正常生长发育,甚至生病或死亡。所以从总体上说生态因子是不可代替的,但是局部是能补偿的。如在一定条件下,多个生态因子的综合作用过程中,由于某一因子在量上的不足,可以由其他因子来补偿,同样可以获得相似的生态效应,以植物进行光合作用来说,如果光照不足,可以增加二氧化碳的量来补足;软体动物在锶多的地方,能利用锶来补偿壳中钙的不足。 生态因子的补偿作用只能在一定范围内作部分补偿,而不能以一个因子代替另一个因子,且因子之间的补偿作用也不是经常存在的。

四、生态因子的限制性作用

(一)限制因子

生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,但是其中必有一种和少数几种因子是限制生物生存和繁殖的关键性因子,这些关键性的因子就是限制因子。任何一种生态因子只要接近或超过生物的耐受范围,它就会成为这种生物的限制因子。

如果一种生物对某一生态因子的耐受范围很广,而且这种因子又非常稳定,那么这种因子就不太可能成为限制因子;相反,如果一种生物对某一生态因子的耐受范围很窄,而且这种因子又易于变化,那么这种因子很可能就是一种限制因子。例如,氧气对陆生动物来说,数量多、含量稳定而且容易得到,因此一般不会成为限制因子(寄生生物、土壤生物和高山生物除外)。 但是氧气在水体中的含量是有限的,而且经常发生波动,因此常當成为水生生物的限制因子。 因为各种生态因子对生物来说并非同等重要,生态学家一旦找到了限制因子,就意味着找到了影响生物生存和发展的关键性因子。

(二)Liebig 最小因子定律

德国化学家Justus Liebig于1840年在其所著的《有机化学及其在农业和生理学中的应用》一书中,分析了土壤与植物生长的关系,认为每一种植物都需要一定种类和一定数量的营养元素,并阐明在植物生长所必需的元素中,供给量最少(与需要量比相差最大)的元素决定着植物的产量。 例如,当土壤中的氮可维持250 kg产量,钾可维持350 kg产量,磷可维持500 kg产量,则实际产量只有250kg。如多施1倍的氮,产量将停留在350kg,因这时产量为钾所限制。Liebig指出:“植物的生长取决于处在最少量状况的食物的量”,这一概念被称做“Liebig 最小因子定律”(Liebig's law of the minimum)。

(三)Shelford 耐性定律

美国生态学家 V.E.Shelford于1913年指出,一种生物能够在在与繁殖、要依赖综合环境的全部因子的在在,只要其中一项因子的量(或质)不足或过多,超过丁某种生物的耐性限度(the limits of tolerance),则使该物种个能生存,基至灭绝。这一概念被称为Shelford耐性定律。

生物的耐性限度是可以改变的,因为生物对环境的缓慢变化有一定的调整适应能力,甚至能逐渐适应于极端环境,如高山上的雪莲(Saussured involucrata)、温泉中的细菌等。但这种适应性是以减弱对其他环境因子的适应能力为代价的,一些窄生态幅生物,对范围狭窄的极端环境条件具有极强的适应能力,但却丧失了在其他环境下生存的能力。 相反,广生态幅的生物对某一极端环境的适应能力则甚低。

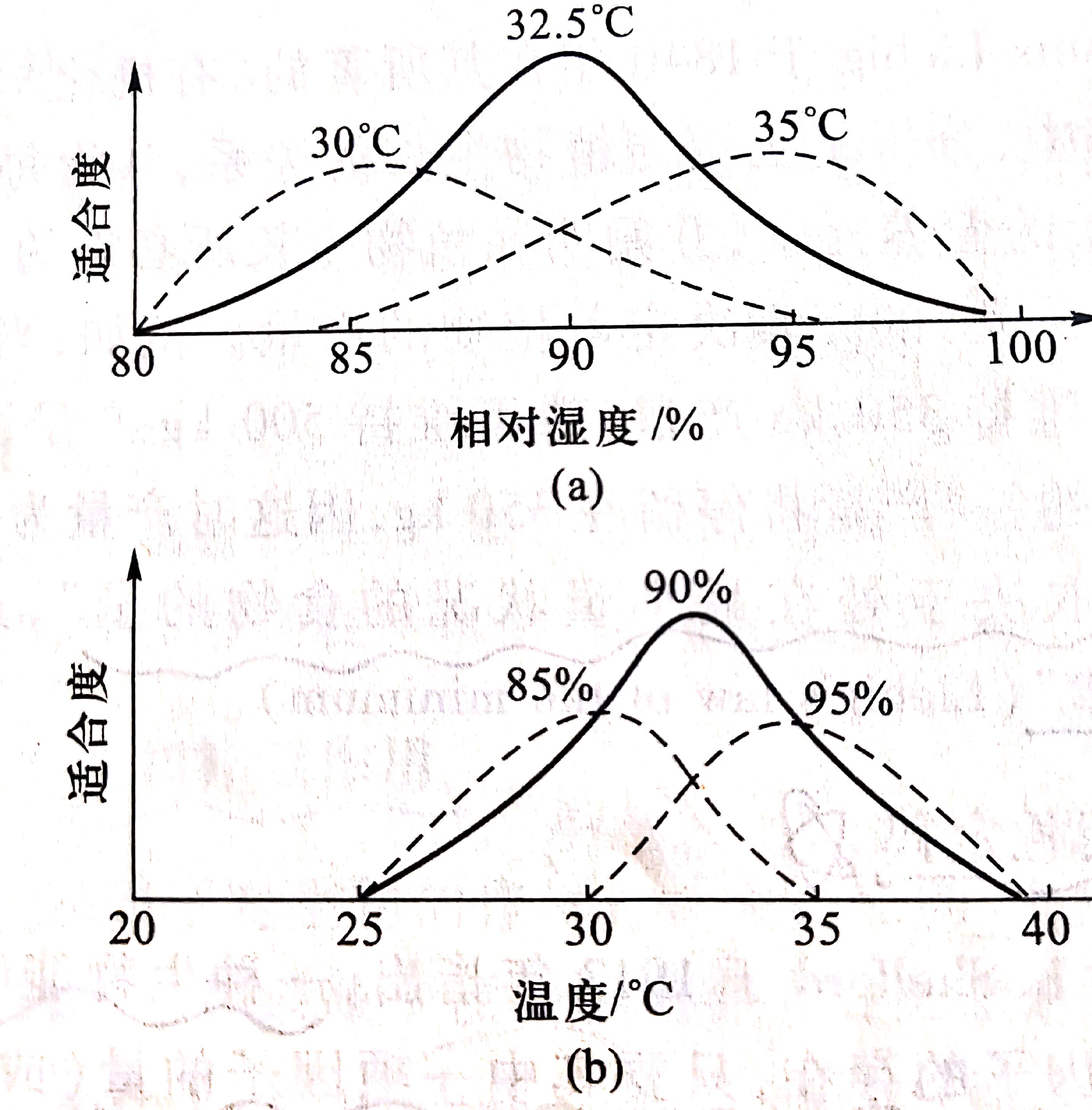

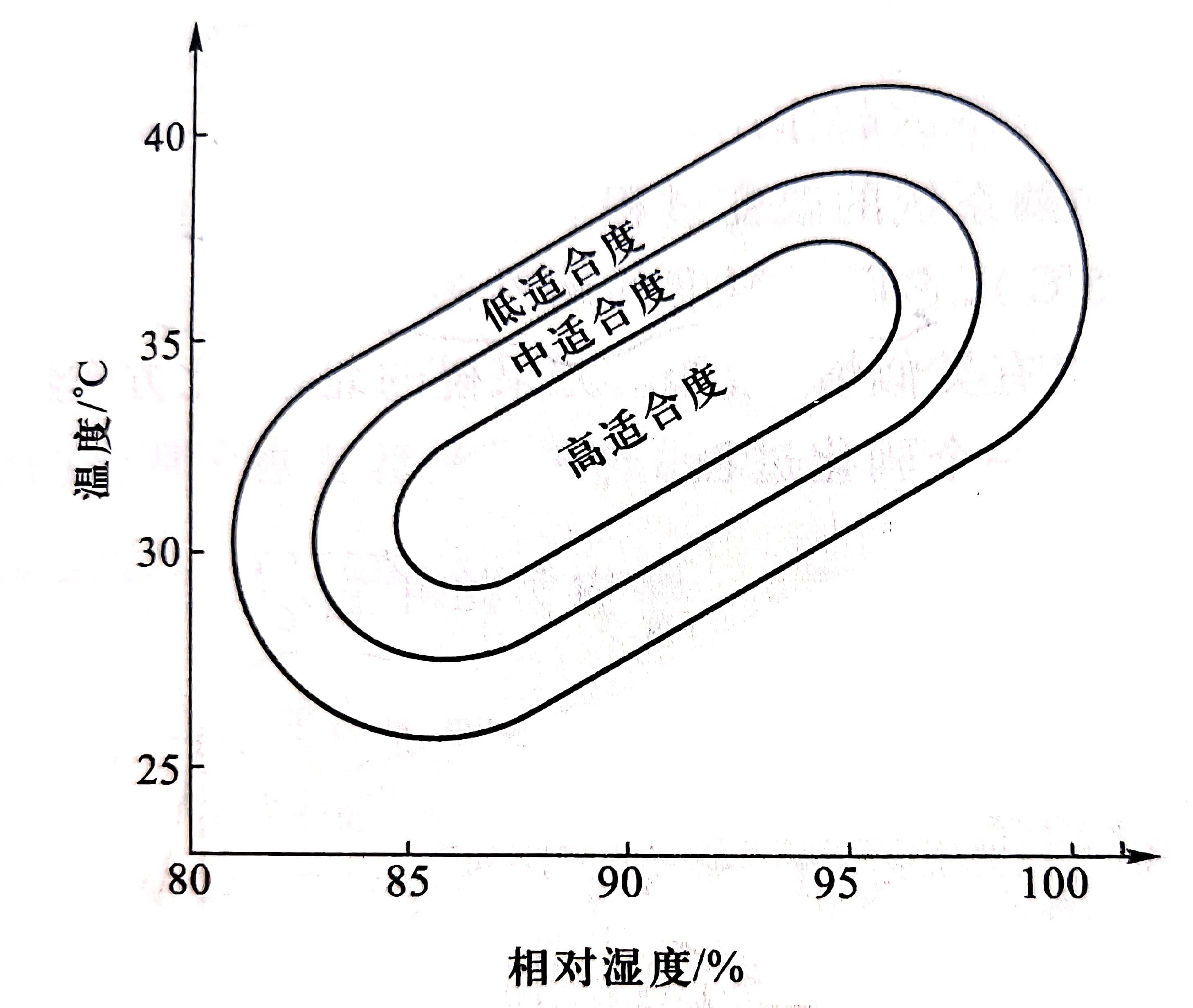

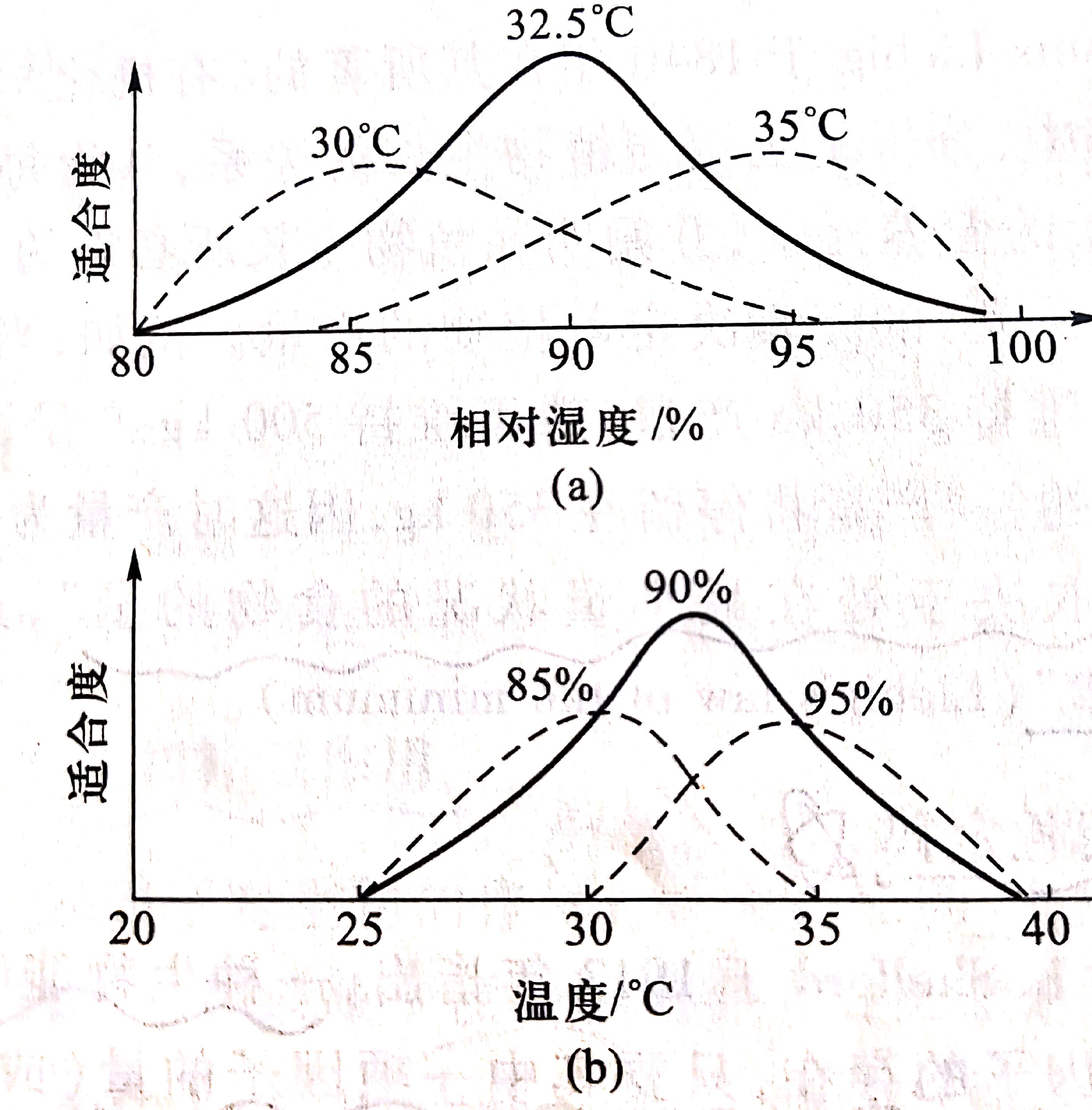

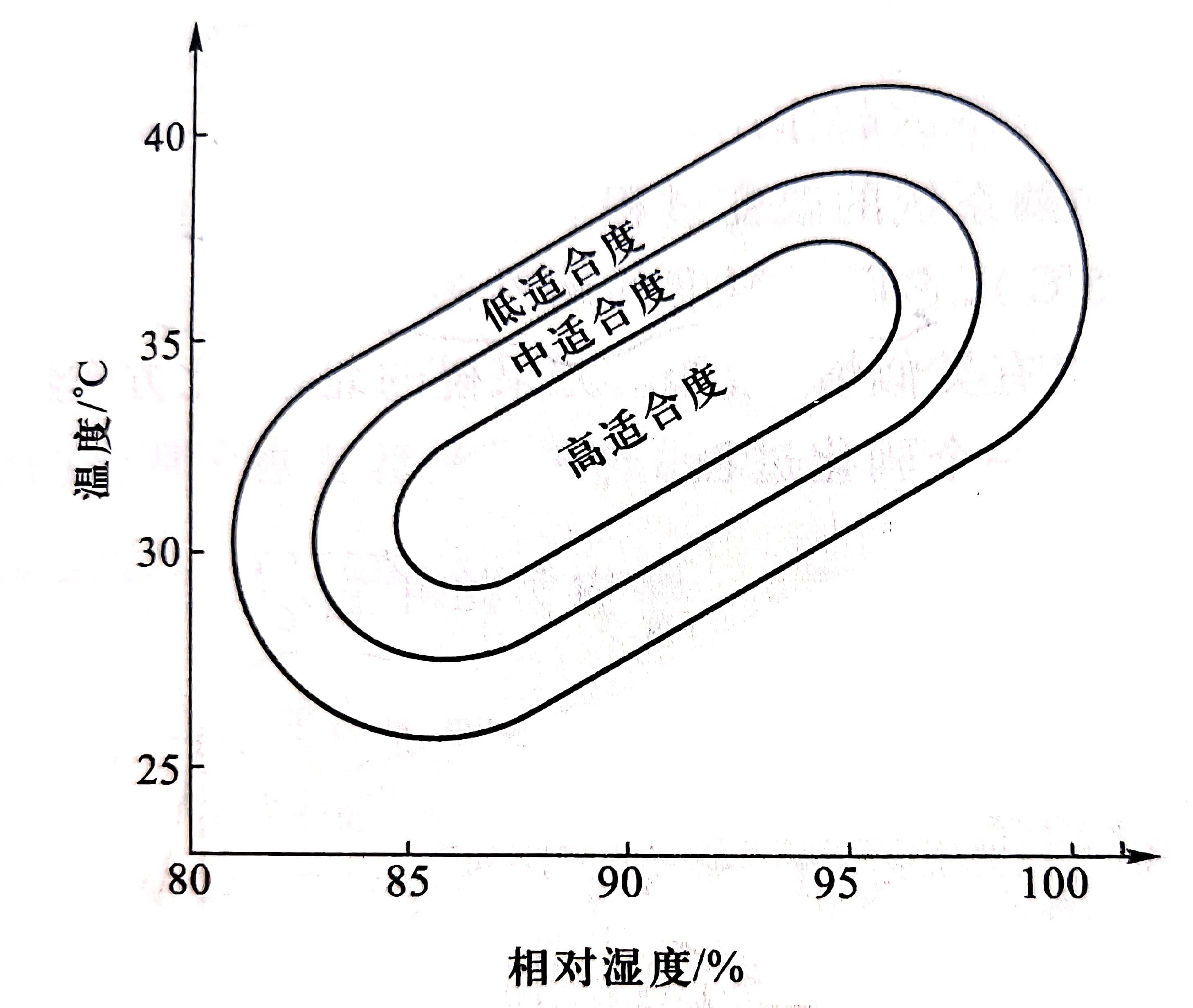

另外,影响生物的各因子之间,存在明显的相互关联。 例如,生物对温度的耐性限度与湿度有密切联系,E.R.Pianka(1978)指出,一种生物在什么湿度下适合度(fitness)最大要取决于温度,同样在温度梯度上的最适点则取决于湿度(图2-1)。 如把湿度与温度条件结合在一起(图2-1c),则可看出,当湿度与温度很低或很高时,该种生物的耐性限度都比较窄,而在中湿与中温相结合的条件下,耐受性限度达到最高。

图2-1 两个因子作用对生物适合度的影响(引自:Pianka,1978)

(四)生态幅

在自然界,由于长期自然选择的结果,每个种都适应于一定的环境,并有其特定的适应范围。 例如,由于地球不同地质年代的气候变化,原来广布古代华夏陆台的熊猫仅见于秦巴山区,大象只生长在热带丛林,野兔、麻雀的分布则广得多;又如红松(Pinus koraiensis)主要生长在北温带湿润区山地,望天树(Parashorea chineses)主要见于西双版纳热带雨林,而芦苇则到处可见。就个别生态因子而言亦是如此,如高山冻原上的一种衣藻(Chlamydomonas nivalis)只能在0℃上下繁衍,温泉中的一些嗜温细菌和蓝绿藻只能在高温下生存,而一般的陆生维管植物可以在很宽的温度范围内生长。 每一个种对环境因子适应范围的大小即生态幅(ecological amplitude),这主要决定于各个种的遗传特性。

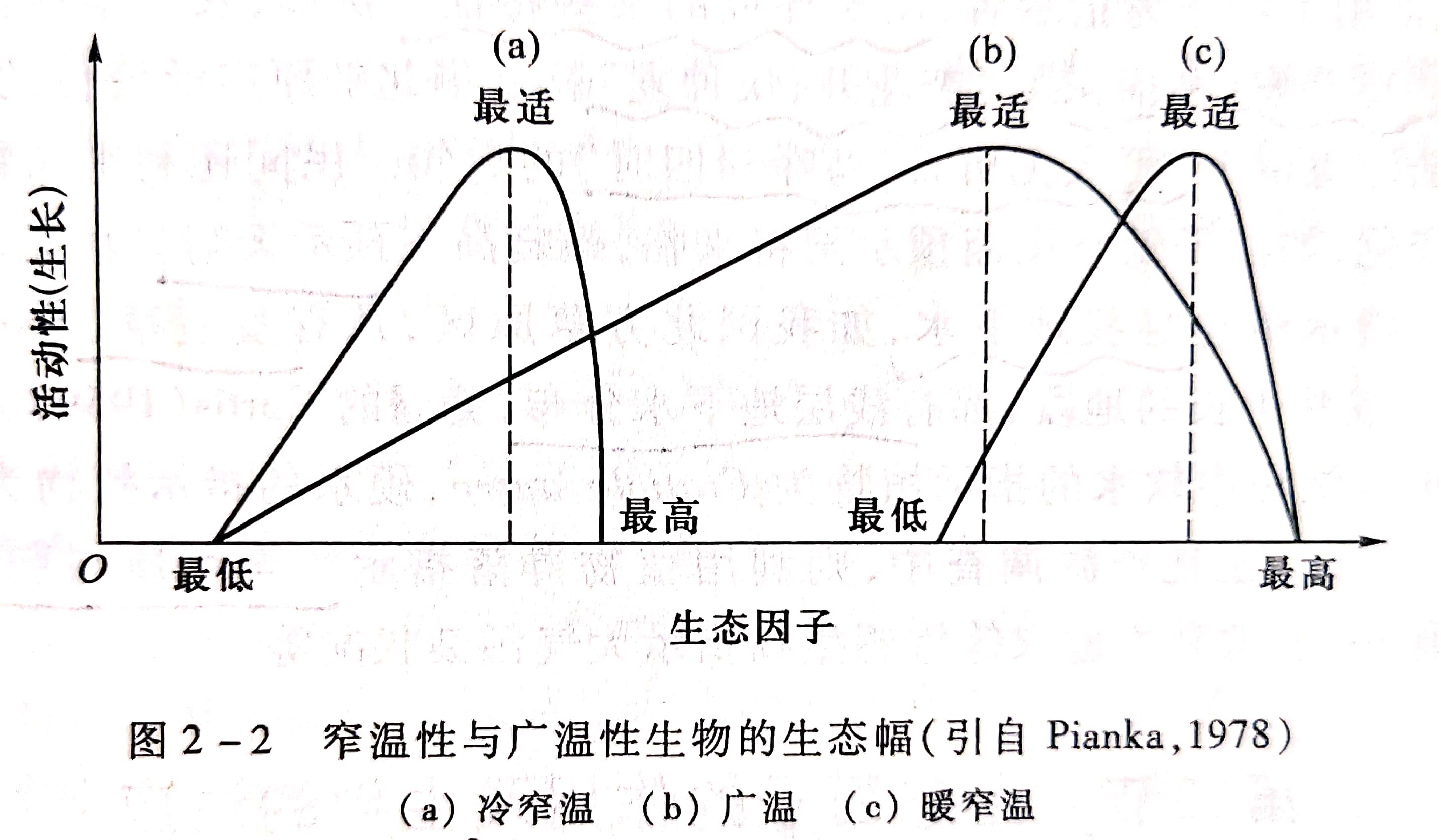

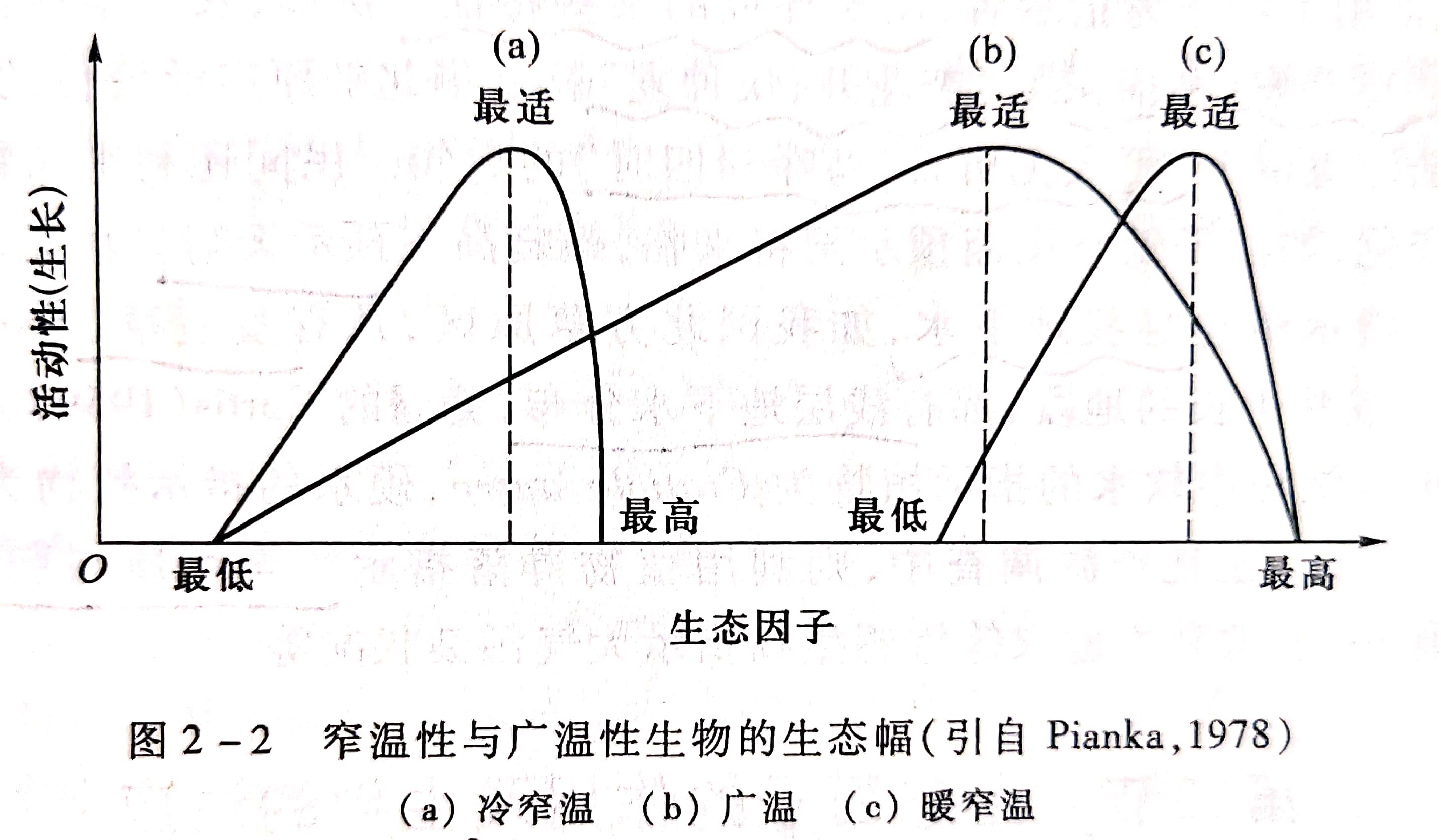

生态学中常常使用一系列名词以表示生态幅的相对宽度。 例如,窄食性,广食性;窄温性,广温性;窄盐性,广盐性;窄栖性,广栖性。

图2-2是广温性和窄温性生物的生态幅比较,窄温种的温度三基点紧靠在一起。 对广温性生物影响很小的温度变化,对窄温种常常是临界的。

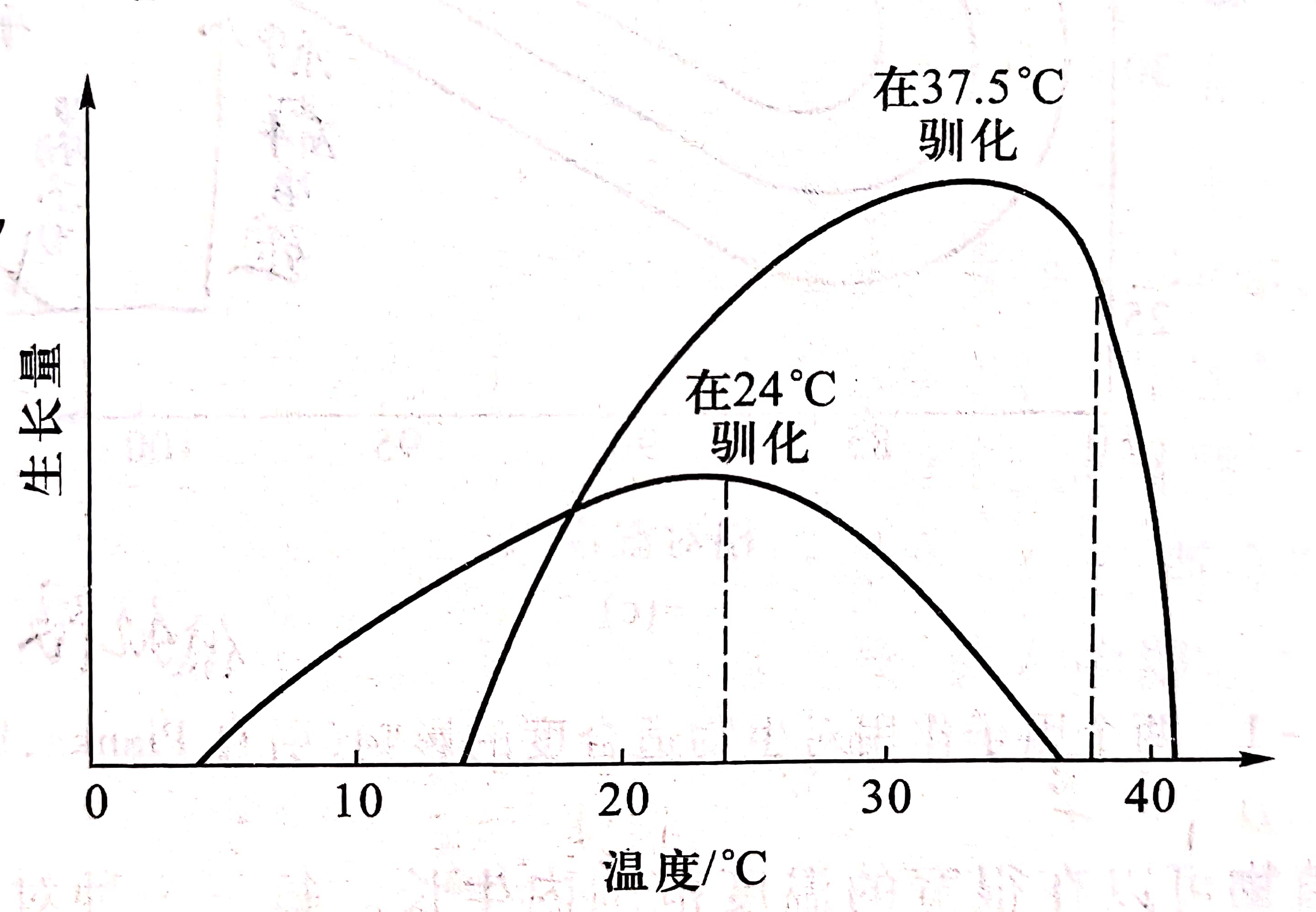

(五)耐性限度的驯化

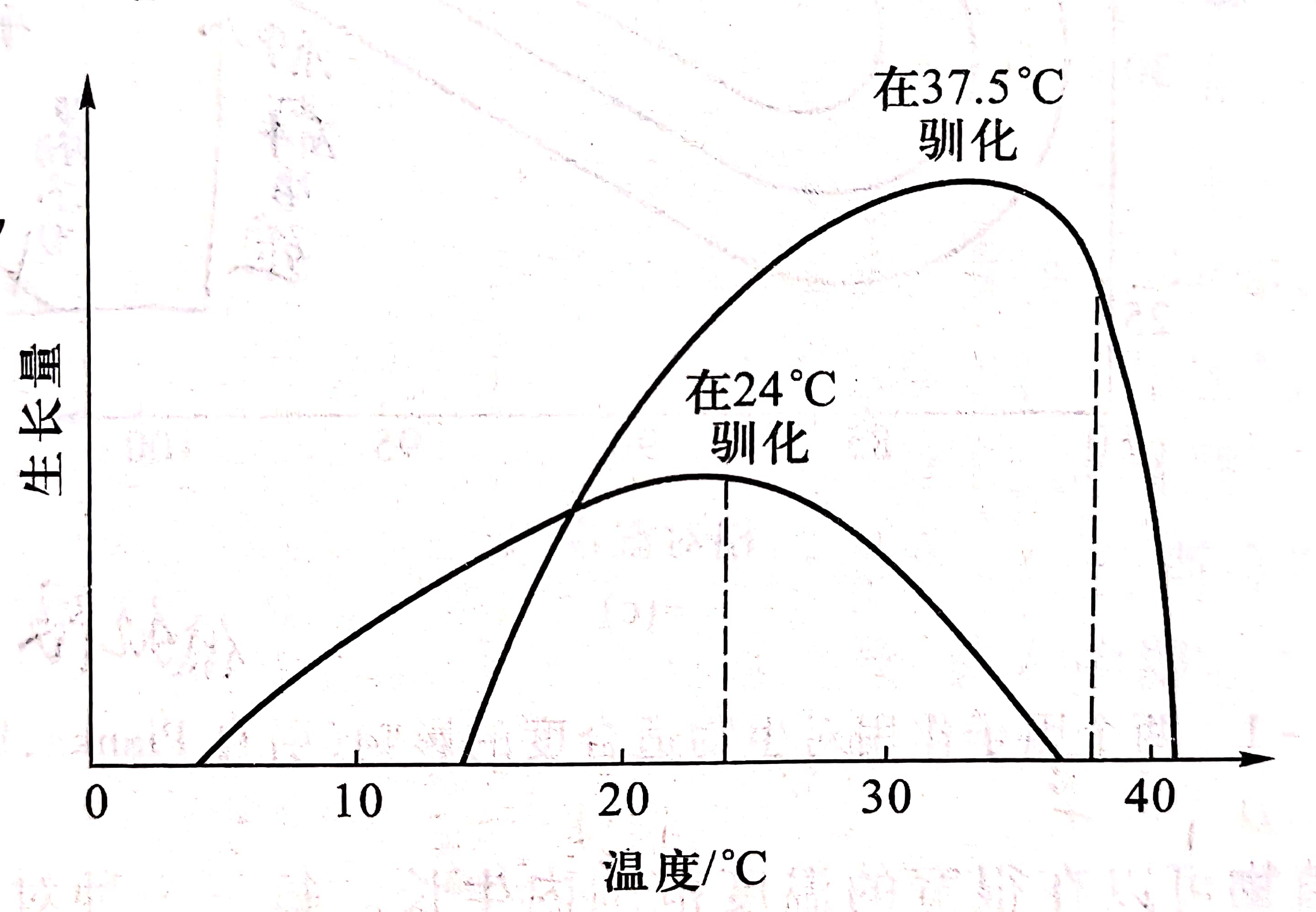

生物的耐性限度还可通过人为锻炼方法改变。 锻炼(acclimation)又称为驯化,即生物对新环境的适应。这一锻炼过程是通过酶系统的调整而实现的,因为酶只能在特定的环境范围内起作用,并决定着生物的代谢速率与耐性限度,所以驯化过程是生物体内酶系统的改变过程。 如把同一种金鱼长期饲养在两种不同温度下(24℃和37.5℃),它们对温度的耐性限度与生态幅,最终将发生明显改变(图2-3)。植物也有类似情况,如南方果树的北移,北方作物的南移,野生植物的栽培化,都要经过一个驯化过程。

图2-3 金鱼在两种不同温度下的驯化结果(引自 Pianka,1978)

(六)指示生物(indicator organisms)

生物在与环境相互作用、协同进化的过程中,每个种都留下了深刻的环境烙印,因此常用生物作为指示者,反映环境的某些特征。 例如,农民常根据物候确定农时,“枣芽发、种棉花”,“杏花开,快种麦”就是华北平原广泛流传的农谚,南宋诗人陆游也留下“野人无历日,鸟啼知四时”的名句。 民间还利用动物行为预报天气变化,如燕子低空飞翔预示雨将来临,蜻蜓高飞预示天晴。水文地质工作者常利用指示植物寻找地下水,如我国北方草原区,凡有芨芨草(Achnatherum splendens)成片生长的地段,都有浅层地下水分布;美国的 Curtis(1959)列出了威斯康星地区湖泊中软水的指示植物为Gratiola aurea,硬水的指示植物为Ranunculus aquatilis。土地资源调查中,则利用植物群落指示土壤性质与肥力状况。在环境保护上,常利用地衣等敏感生物指示大气污染状况等。

重要中、英文词汇

环境(environment)

环境因子(environmental factor)

生态因子(ecological factor)

生态幅(ecological amplitude)

耐性限度(the limits of tolerance)

指示生物(indicator organism)