第二节 生态系统的组成与结构

生态系统中的生物根据其在生态系统中发挥作用和地位的不同,可划分为生产者、消费者和分解者三大功能类群。因此,生态系统的基本组成可以概括为:非生物环境、生产者、消费者和分解者。任何一个生态系统都是由生物系统和环境系统共同组成,两者缺一不可。如果没有非生物环境,生物就没有了生存的空间(图8-1)。

一、生态系统的基本组成

(一)非生物环境

非生物环境包括能源、气候、基质和介质,以及参加物质循环的无机元素和化合物,联系生物和非生物成分的有机物质等。

(二)生产者

生产者(producer)包括所有绿色植物和可进行光能和化能自养的细菌。生态系统的生产者能进行光合作用,固定太阳能,以简单的无机物质为原料制造各右机物质,不仅供自身生长发育的需要,也是其他生物类群以及人类食物和能量的来源,是生态系统中最基础的成分。

(三)消费者

消费者(consumer)是指不能用无机物直接制造有机物,直接或间接地依赖千生产者所制造的有机物的异养生物(heterotroph)。根据营养方式的不同,消费者可分为食草动物(herbivore)、食肉动物(carivore)、大型食肉动物或顶级食肉动物 ( top carnivore)。

食草动物又称为植食动物,直接以植物体为营养的动物。如水域生态系统中的浮游动物和底栖动物,陆地生态系统中马、牛、羊以及啮齿类,这些食草动物统称为一级消费者(primary consumer)。

食肉动物以食草动物为食。例如,池塘中某些以浮游动物为食的鱼类,以食草动物为食的捕食性鸟兽。它们统称为二级消费者( secondary consumer)。

大型食肉动物或顶级食肉动物即以食肉动物为食者。例如,池塘中的黑鱼或鳜鱼,草原上的鹰隼猛禽等。它们可统称为三级消费者( tertiary consumer)。

还有许多消费者是杂食动物(omnivore),如狐狸,既取食水果,又捕食鼠类,还取食尸体等。可以根据情况划为不同营养级。

消费者在生态系统中不仅对初级生产者起着加工、再生产的作用,而且许多捐费者对其他生物种群数量起着重要的调控作用。消费者在生态系统物质循环和能量流动中发挥着十分重要的作用。

(四)分解者

分解者(decomposer)都是异养生物,包括细菌、真菌、放线菌及土壤原生动物和一些小型无脊椎动物等。分解者把动植物残体的复杂有机物分解为生产者能重新利用的简单的化合物,并释放出能量。其作用刚好与生产者相反。分解者在生态系统中的作用是极为重要的,如果没有它们,动植物尸体将会堆积成灾,物质不能循环,生态系统亦将不复存在。

二、生态系统的结构特征

生态系统是由生物与非生物相互作用而成的结构系统。生态系统的结构主要包括组分结构、时空结构和营养结构3个方面。

(一)组分结构

组分结构是指生态系统中由不同生物类型以及它们之间不同数量组合关系所构成的系统结构。由于物种组成的不同,因此就形成了功能及特征各不相同的生态系统。即使物种组成相同,但各物种类型所占比例不同,也会产生不同的功能。

(二)时空结构

时空结构也称为形态结构,是指各种生物成分或群落在空间上和时间上的不同配置和形态变化特征,包括水平分布上的镶嵌性、垂直分布上的成层性和时间上的发展演替特征、即水平结构、垂直结构和时空分布格局。

1.水平结构

生态系统的水平结构是指在一定生态区域内群落类型在水平空间上的组合与分布。在不同的地理环境条件下,受地形、水文、土壤、气候等环境因于的综合影响,群落类型在地面上的分布并非是均匀的。

2.垂直结构

生态系统的垂直结构包括不同群落类型在不同海拔的生境上的垂直分布和生态系统内部不同群落类型垂直分布两个方面。

3. 时间结构

一般有3个时间度量,一是长时间度量,以生态系统进化为主要内容;二是中等时间度量以群落演替为主要内容;三是昼夜、季节等短时间的变化。

生态系统短时间结构的变化反映了植物、动物等为适应环境因素的变化而引起整个生态系统外貌上的变化。随着气候季节性交替,生物群落或生态系统呈现不同的外貌就是季相。例如,热带草原地区一年中分旱季和雨季,生态系统在两季中差别较大;温带地区四季分明,生态系统的季相变化也十分显著。温带草原中一年可有4~5个季相。

不同年度之间,生态系统外貌和结构也有变化。这种变化可能是有规律的,也可能无规则可循。规律性变化往往是由生态系统内生节律(反馈作用)引起,如草原生态系统中狼 - 兔-草数量的周期性振荡,竹林集中开花引起的生态系统结构崩溃等。不规则性波动往往是由于所在地气候条件的无规律变动引起的。

(三)营养结构

营养结构是指生态系统中生物与生物之间,生产者、消费者和分解者之间以食物营养为纽带所形成的食物链和食物网,它是构成物质循环和能量转化的主要途径。

1. 食物链和食物网

生物能量和物质通过一系列取食与被取食的关系在生态系统中传递,各种生物按其食物关系排列的链状顺序称为食物链( food chain)。“大鱼吃小鱼,小名吃虾米”、“螳螂捕蝉,黄雀在后”这都是食物链形象地说明。在食物链中每一个资源消费者反过来又成为另一个消费者的资源。Elton (1942)是最早提出食物链概念的人之一,他认为由于受到能量传递效率的限制,食物链的长度不可能太长,一般由4~5 个环节构成。

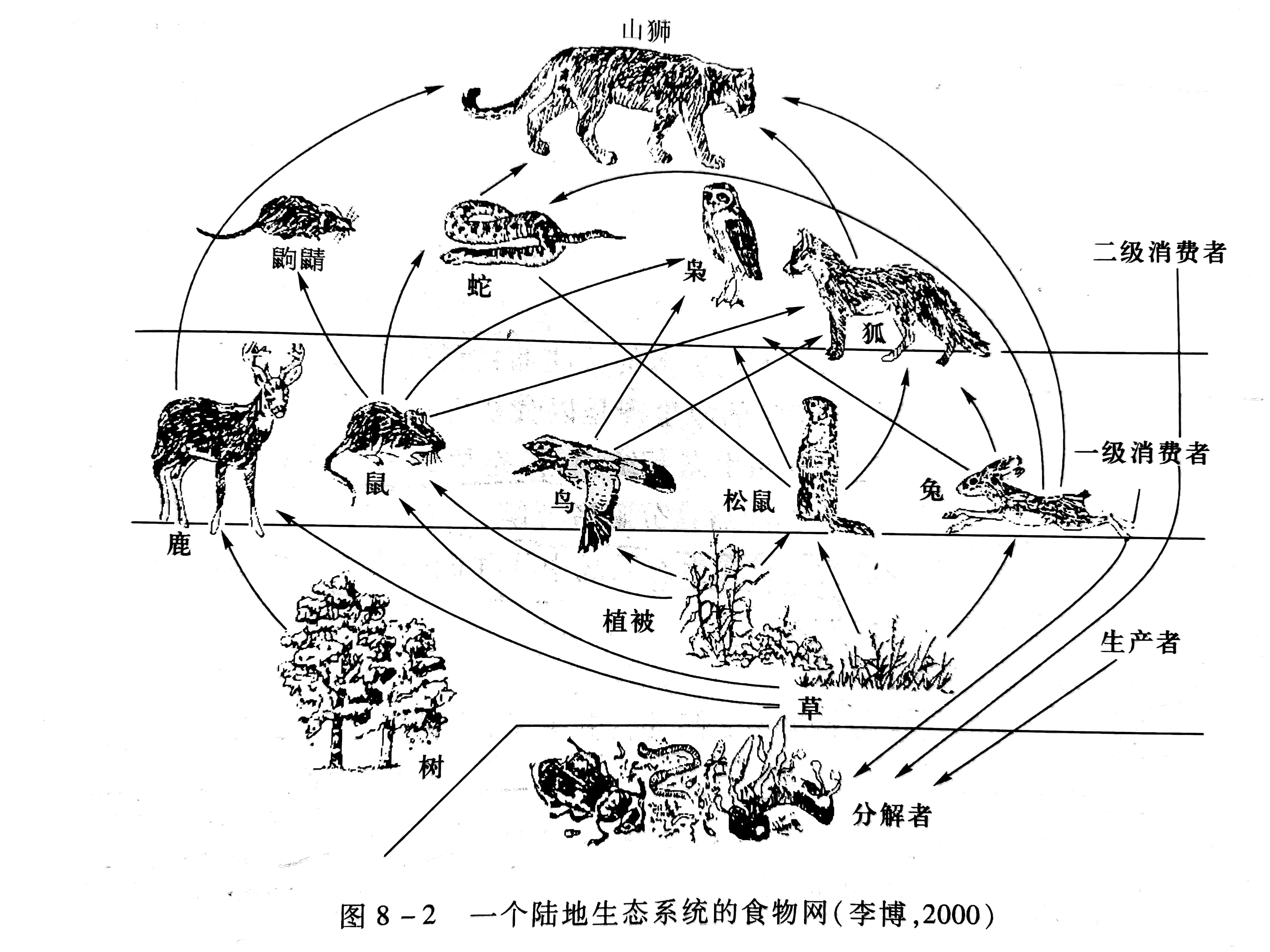

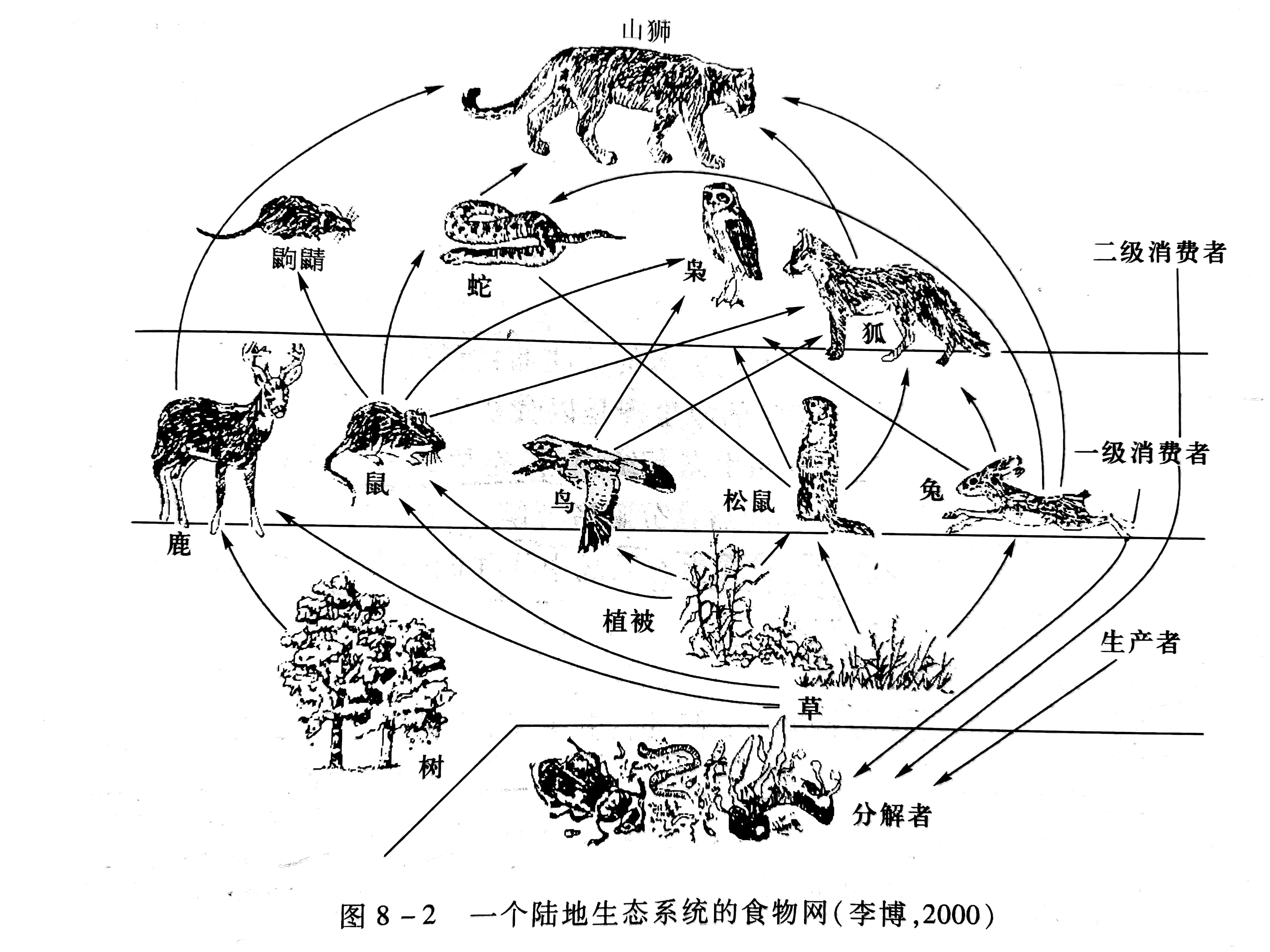

自然界中常常是一种动物以多种生物为食物,同一种动物可以占几个营养层次,如一些杂食动物。生物之间实际的取食与被取食关系并不像食物链所表达得那么简单,各种生物成分通过食物传递关系有存在一种错综复杂的普遍联系,这种联系似一张无形之网把所有生物都包含在内,使它们彼此间都有某种直接或间接的关系,因此称为食物网(food web)。图8-2 就是食物网的一个例子。

一般地说,食物网越复杂,生态系统抵抗外力干扰的能力就越强;食物网越简单,生态系统越容易发生大的波动甚至崩溃。假设在一个岛屿上只生活着草鹿和狼。如果鹿一旦消失,狼就会饿死。如果除了鹿之外还有其他食草动物(如兔、羚羊等),那么鹿的消失对狼的影响就不会那么大。反过来说,这个系统内如果狼先绝灭,鹿的数量就会因失去控制而急剧增加,草就会被过度啃食,结果鹿和草的数量都会大大下降,甚至会同归于尽。如果除了狼以外还有其他肉食动物(如豹、野狗等)存在,狼一旦绝灭,其他的肉食动物就会增加对鹿的捕食压力,不致使鹿群发展过大,从而可能防止生态系统的崩溃。

2.食物链的类型

自然生态系统中主要有3种类型的食物链,即牧食食物链(grazing food chain),寄生食物链(parasitic food chain)和碎屑食物链(detritus food chain)。

牧食食物链又称为捕食性食物链(predatory food chain),是以活的绿色植物为基础,从食草动物开始的食物链,其构成方式是:植物→植食性动物→肉食性动物。这种食物链既存在于水域,也存在于陆地环境。例如,草原上的青草→野兔→狐狸→狼;湖泊中的藻类→甲壳类→小鱼→大鱼。

寄生食物链是以活的动植物有机体为基础础,从某些专门营寄生生活的动植物开始的食物链。寄生物是消费者,它与寄主紧密生活在一起,以寄主的组织为食。例如小蜂把卵产在寄生蝇幼虫体内、而后者又寄生在其他昆虫幼体中(昆虫→寄生雖→小蜂),哺乳动物和鸟类身上的跳蚤反过来又会被鼠疫杆菌所寄生(鸟类或哺乳类动物→跳蚤→鼠疫杆菌)。由于寄生物的生活史很复杂,所以寄生食物链也很复杂。与捕食食物链不同的是,越是在寄生食物链的基部环节,动物个体越大,随着环节的不断增加,寄生物的体积越来越小。

碎屑食物链又称为分解链(decomposition chain),是以死的动植物残体为基础,从真菌、细菌和某些土壤动物开始的食物链如动植物残体→蚯蚓,动植物残体→微生物→土壤动物等。以往人们更多的关注捕食食物链而忽略了碎屑食物链的重要价值。在森林中,有90%的净生产是以食物碎屑方式被消化掉的。即使在大型食草动物十分发达的草原生态系统中,被吃掉的牧草通常也不到植物生产力的1/4,其余部分也是在枯死后被分解者分解。

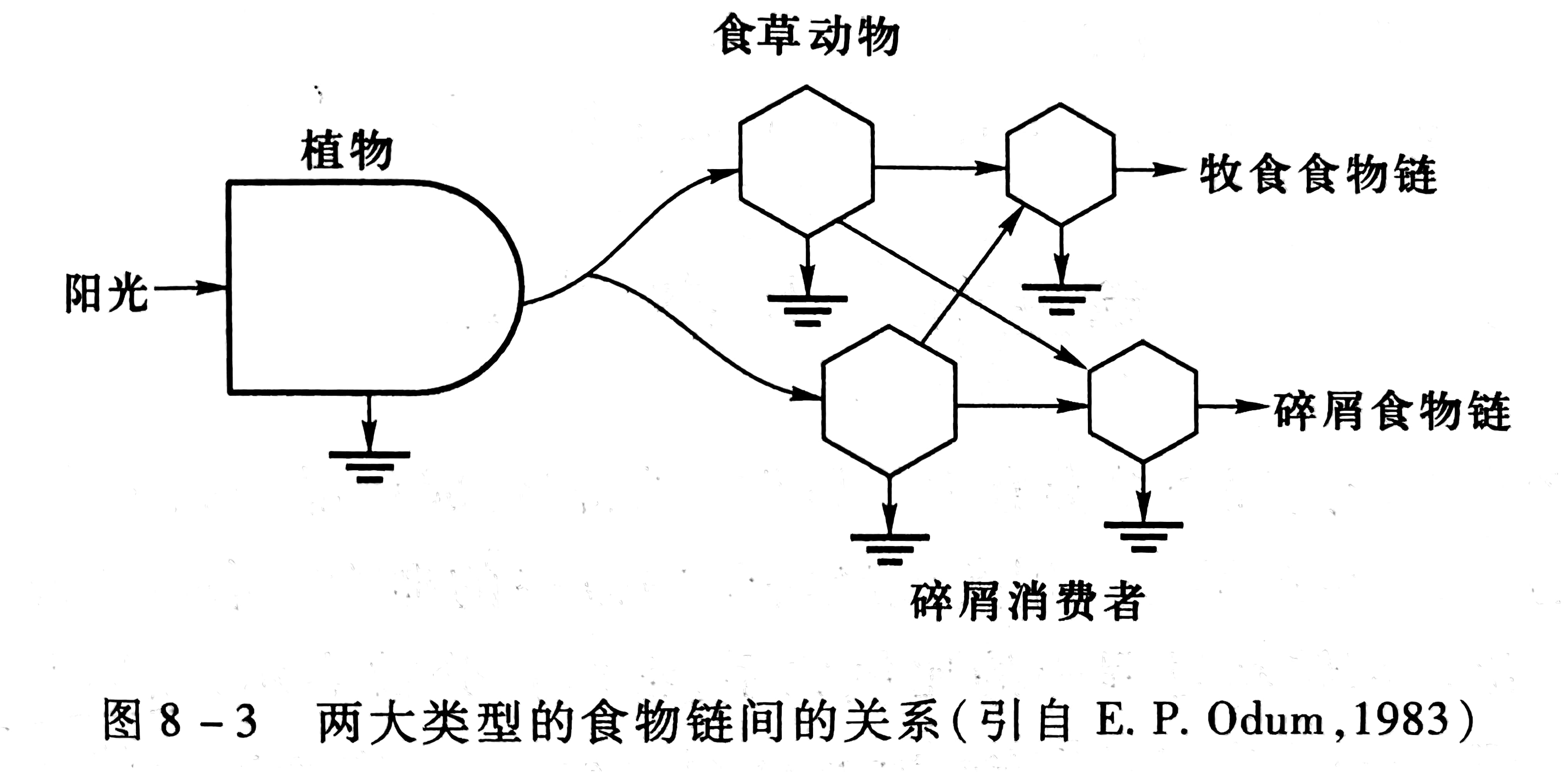

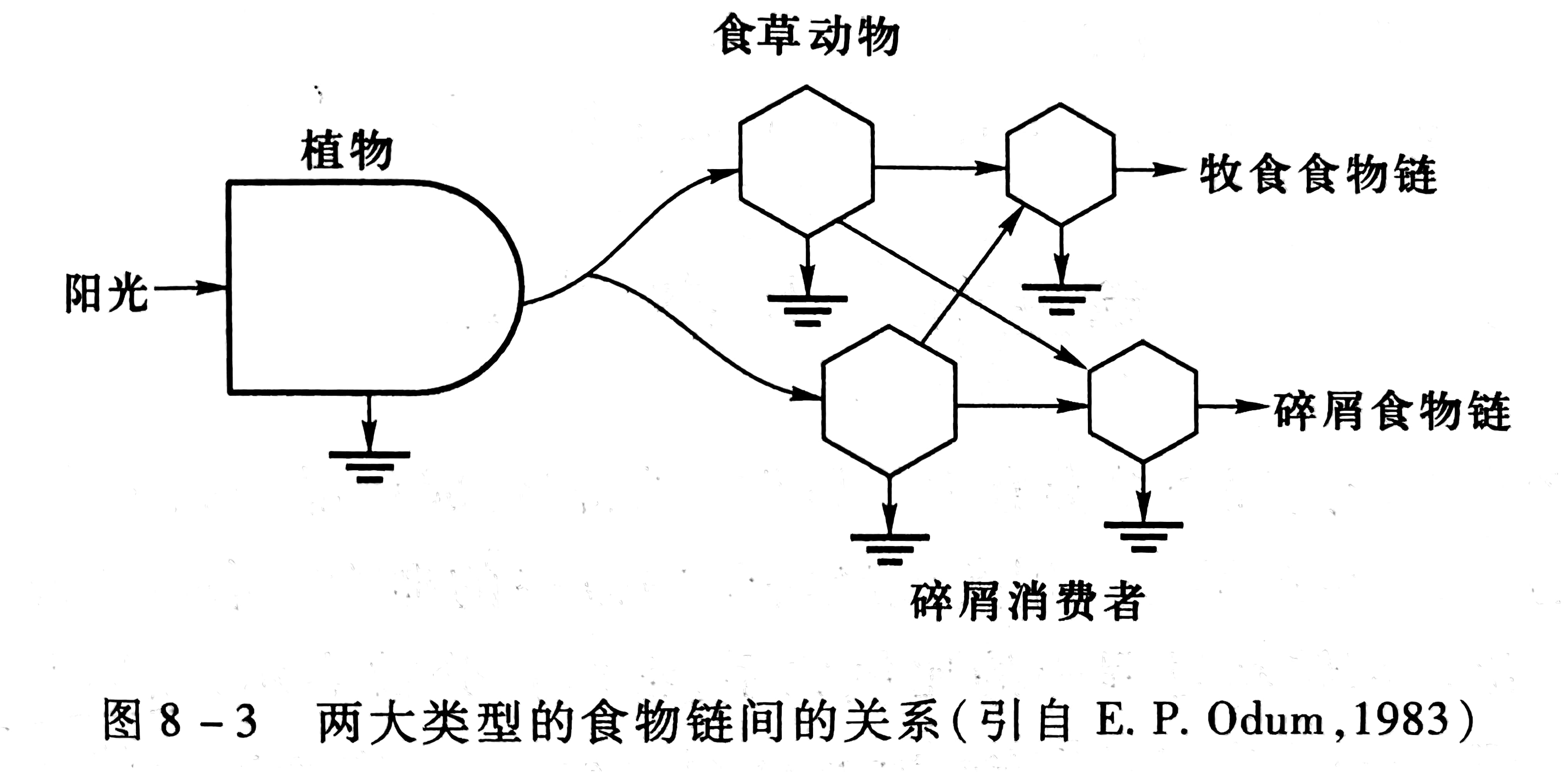

可见牧食食物链和碎屑食物链在生态系统中往往同时存在(如图8-3),相辅相成地起着作用。

3. 营养级和生态金字塔

食物链和食物网是物种和物种之间的营养关系,这种关系错综复杂,简单的图解方法无法完全表达,为了进一步深入定量年究,生态学家提出了营养级(trophic level)的概念。处于食物链某一环节上的所有生物种的总和称为营养级。例如,作为生产者的绿色植物和所有自养生物都位于食物链的起点共同构成第一营养级。所有以绿色植物为食的动物都属于第二营养级,即食草动物营养级。第三营养级包括所有以食草动物为食的食肉动物。以此类推,还可以有第四营养级和第五营养级。

往往有些动物很难划入某一个确定的营养级。例如,野鸭既吃水草又吃鱼虾,雌蚊吸血而雄蚊取食花蜜和露水。在进行生态学能流分析时必须将其置于特定的营养级中,所以生态学家常常依据动物的主要食性决定它们的营养级。

动物距离基础能源(第一营养级绿色植物)越近,受到取食和捕食的压力越大,这些生物种类和数量就越多、生殖能力也越强,可以补偿因遭强度捕食而受到的损失。距离基础能源越远的营养级,越有可能捕食更多营养级的生物。特别是处于最高营养级的动物(食肉动物)数量最少,生物量最小,能量也最少,以至使得不能再有别的动物以它们为食,因为从它们身上获得的能量不足以弥补为搜捕而消耗的能量。由于受能量传递效率的限制,与食物链一样营养级数也受限制,一般为3~5級,很少有能超过6级的。

生态系统中的能流是单向的,通过各个营养级的能量之所以减少,原因在于:各营养级逍费者总有一部分自然死亡而被分解者所利用,不能百分百的被下一个营养级利用;各营养级生物同化效率不足百分百,有一部分变成排泄物留于环境中被分解者利用;生物维持自身生命活动,要将一部分能量转化为热量消耗掉。可见,生态系统要维持正常的功能,就必须有永恒不断的太阳能的输人,用以平衡各营养级生物维持生命活动的消耗。这个输入一旦中断,生态系统便会丧失其功能。

一般来说,能量锥体最能保持金字塔形,而生物量锥体有时也可能出现倒置金字塔形状。例如,海洋生态系统中,生产者(浮游植物)的个体很小,生活史很短,根据某一时刻调查的生物量,常低于浮游动物的生物量。这样,按上法绘制的生物量金字塔就倒置过来。当然,这并不等于生产者环节比消费者环节能量低,仅是对较小的时间尺度(某一时刻)调查得到的结论,如果时间尺度延长,以年为单位计算,浮游植物的总生物量还是大于浮游动物的。数量锥体倒置的情况就更多一些,如果消费者个体小而生产者个体大,如昆虫和树木,昆虫的个体数量就多于树木。同样,对寄生者来说,其数量往往多于宿主。