二、温度因子的生态作用及生物的适应

温度因子和光因子一样存在周期性变化,称为节律性变温。 不仅节律性变温对生物有影响,而且极端温度对生物的生长发育也有十分重要的意义。

(一)温度因子的生态作用

1.温度与生物生长

任何一种生物,其生命活动中每一生理生化过程都有酶系统的参与。 然而,每一种酶的活性都有它的最低温度、最适温度和最高温度,相应形成生物生长的“三基点”。一旦超过生物的耐受能力,如高温使蛋白质凝固、酶系统失活;低温将引起细胞膜系统渗透性改变、脱水、蛋白质沉淀以及其他不可逆转的化学变化。

不同生物的“三基点””是不一样的。例如,水稻种子发芽的最适温度是25~35℃,最低温度是8~12℃,45℃中止活动,46.5℃就要死亡;雪球藻(Sphaerella nivalis) 和雪衣藻(Chlamydomans nivalis)只能在冰点温度范围内生长发育;而生长在温泉中的生物可以耐受100℃的高温。一般地说,生长在低纬度地区的生物高温阈值偏高,而生长在高纬度地区的生物低温阈值偏低。

在一定的温度范围内,生物的生长速率与温度成正比,在多年生木本植物茎的横断面上大多可以看到明显的年轮,这就是植物生长快慢与温度高低关系的真实写照。同样,动物的鳞片、耳石等,也有这样的“记录”。

2.温度与生物发育

生物完成生命周期,不仅要生长而且还要完成个体的发育阶段,并通过繁衍后代使种族得以延续。 最明显的例子是某些植物一定要经过一个低温“春化”阶段才能开花结果,它就像信号开关一样。这个关不过,就不能完成生命周期。

温度与生物发育的最普遍规律是有效积温。法国 Reaumur(1735)从变温动物的生长发育过程中总结出有效积温法则。 当今,这个法则在植物生态学和作物栽培中已经得到相当普遍的应用。

K=N(T-T0)

式中:K——该生物所需的有效积温,它是个常数;

T——当地该时期的平均温度(℃);

T0——该生物生长活动所需最低临界温度(生物零度);

N一一天数(d)。

(二)生物对极端温度的适应

1.生物对低温环境的适应

长期生活在低温环境中的生物通过自然选择,在形态、生理和行为方面表现出很多明显的适应。在形态方面,北极和高山植物的芽和叶片常受到油脂类物质的保护,芽具鳞片,植物体表面生有蜡粉和密毛,植物矮小并常成匍匐状、垫状或莲座状等,这种形态有利于保持较高的温度,减轻严寒的影响。 生活在高纬度地区的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大。因为个体大的动物,其单位体重散热量相对较少,这就是贝格曼(Bergman)规律。另外,恒温动物身体的突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,这也是减少散热的一种形态适应,这一适应常被称为阿伦(Allen)规律。例如北极狐的外耳明显短于温带的赤狐,赤狐的外耳又明显短于热带的大耳狐。恒温动物的另一形态适应是在寒冷地区和寒冷季节增加毛或羽毛的数量和质量或增加皮下脂肪的厚度,从而提高身体的隔热性能。

在生理方面,生活在低温环境中的植物常通过减少细胞中的水分和增加细胞中的糖类、脂肪和色素等物质来降低植物的冰点,增加抗寒能力。 例如,鹿蹄草(Pyrola)就是通过在叶细胞中大量储存五碳糖、黏液等物质来降低冰点的,这可使其结冰温度下降到-31℃。 动物则靠增加体内产热量来增强御寒能力和保持恒定的体温,但寒带动物由于有隔热性能良好的毛皮,往往能使其在少增加(雷鸟、红狐)甚至不增加(北极狐)代谢产热的情况下,就能保持恒定的体温。

2.生物对高温环境的适应

生物对高温环境的适应也表现在形态、生理和行为3个方面。 就植物来说,有些植物生有密绒毛和鳞片,能过滤一部分阳光;有些植物体呈白色、银白色,叶片革质发亮,能反射一大部分阳光,使植物体免受热伤害;有些植物叶片垂直排列使叶缘向光或在高温条件下叶片折叠,减少光的吸收面积;还有些植物的树干和根茎生有很厚的木栓层,具有绝热和保护作用。 植物对高温的生理适应主要是降低细胞含水量,增加糖或盐的浓度,这有利于减缓代谢速率和增加原生质的抗凝结力。 其次是靠旺盛的蒸腾作用避免使植物体因过热受害。还有一些植物具有反射红外线的能力,夏季反射的红外线比冬季多,这也是避免使植物体受到高温伤害的一种适应。

动物的体温有较大的变幅,在高温炎热的时刻身体能暂时吸收和储存大量的热并使体温升高,尔后在环境条件改善时或躲到阴凉处时再把体内的热量释放出去,体温也会随之下降。 沙漠中的啮齿动物对高温环境常常采取行为上的适应对策,即夏眠、穴居和白天躲入洞内夜晚出来活动。有些黄鼠(Citellus)不仅在冬季进行冬眠,还要在炎热干旱的夏季进行夏眠。 昼伏夜出是躲避高温的有效行为适应,因为夜晚温度低,可大大减少蒸发散热失水,特别是在地下巢穴中,这就是所谓夜出加穴居的适应对策。

(三)温度与生物的地理分布

年平均温度、最冷月平均温度、最热月平均温度值是影响生物分布的重要指标。 苏联学者贝格尔曾根据这个指标来划分植被的气候类型。 日平均温度累计值的高低是限制生物分布的重要因素,有效总积温就是根据生物有效临界温度的天数的平均温度累计出来的。 当然,极端温度(最高温度、最低温度)也是限制生物分布的最重要条件。 例如,苹果和某些品种的梨不能在热带地区栽培,就是由于高温的限制;相反,橡胶、椰子、可可等只能在热带分布,它是受低温的限制。在垂直分布上,长江流域及福建地区马尾松分布在海拔1,000~1200m以下,在这个界限的上部被黄山松取代,此现象表明海拔1000~1200m是马尾松的低温界限,同时又是黄山松的高温界限。

温度对动物的分布有时可起到直接的限制作用。 例如,各种昆虫的发育需要一定的总热量,若生存地区有效积温少于发育所需的积温时,这种昆虫就不能完成生活史。 如在气温15℃以上的日子少于70天的地区,玉米螟就不能持久地生存,苹果蚜向北分布的界限是1月等温线3~4℃的地区,低于此界限,则无法生存。 就北半球而言,动物分布的北界受低温限制,南界受高温限制。如喜热的珊瑚和管水母只分布在热带水域中,在水温低于20℃的地方,它们是无法生存的。

(四)变温与温周期现象

在自然界,温度受太阳辐射的制约,存在昼夜之间及季节之间温度差异的周期性变化。 在不同纬度,温度的日较差与年较差不同。 起源于不同地带的生物,对昼夜变温与温度周期性变化的反应也不相同。

1.变温与生物生长

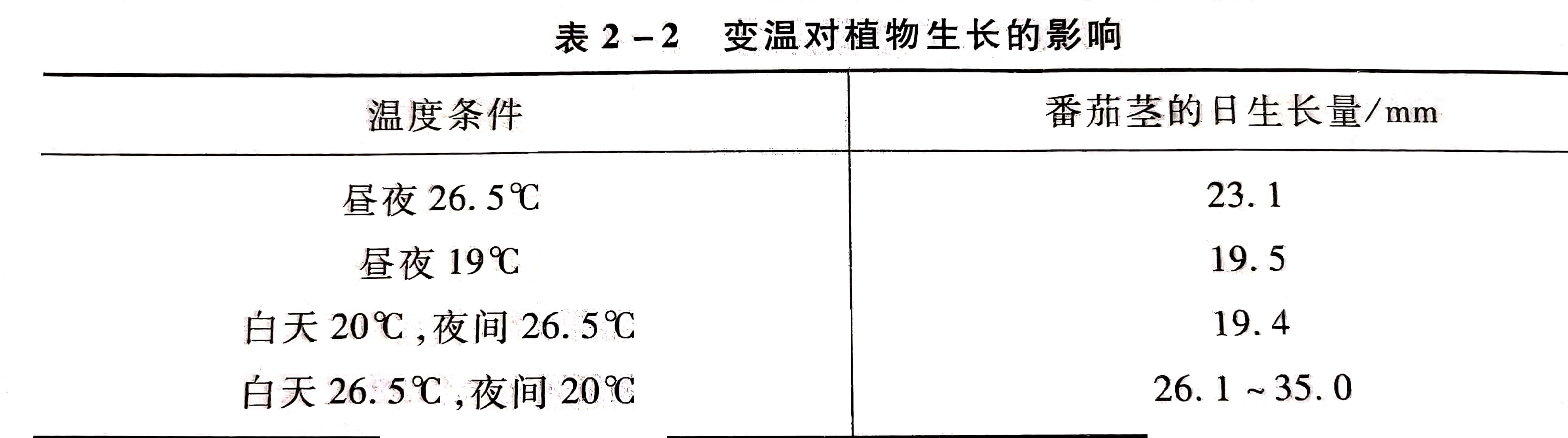

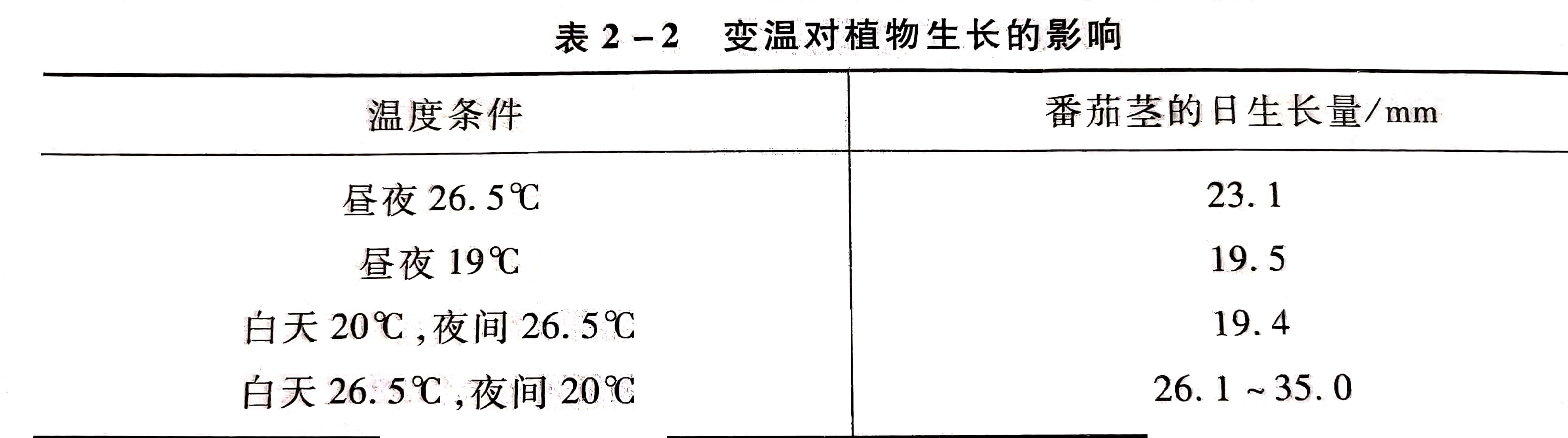

由于地表太阳辐射的周期性变化,因而产生温度有规律的昼夜变化,使许多生物适应了变温环境,多数生物在变温下比恒温下生长更好。例如蝗虫,在变温下的平均发育速度比恒温下加速38.6%。在植物中,与昼夜温度变化的关系更为普遍,即所谓温周期现象(thermoperiodism)。植物的温周期现象主要表现在,大多数植物在变温下发芽较好;植物的生长往往要求温度因子有规律的昼夜变化的配合。据W.Went(1957)在美国加利福尼亚技术研究所的试验,证明番茄的正常生长也要求昼夜温度的变化,而且在温度的变化中要求白天比夜间温度高。表2-2列出一些试验结果。

植物的形态特点有时与变温也有关系。例如,番茄在变温下保持正常形态。如夜温高,则叶子变大,颜色变浅,叶中海绵组织增加,栅栏组织变少,栅栏组织的细胞间隙变大;紫罗兰在昼夜11℃时是完全叶,昼夜19℃时,叶子产生裂片,而在昼温19℃夜温11℃时,叶虽全缘,但呈波状。

2.变温与干物质积累

变温对于植物体内物质的转移和积累具有良好作用。如银胶菊 (Parthenium argentatum) 在昼温26.5℃或夜温7℃的恒温下均不形成橡胶,而在昼温26.5℃,夜温7℃时则产生大量橡胶(G.Bonner)。Brown(1939)对草原早熟禾和狗牙根等牧草进行了昼夜温度与幼苗生长的试验,发现它们在变温条件下(16~27℃)比恒温条件下(22℃)生长率及可溶性氮的含量均高,大豆和小麦也有这样的情况。如大豆的光合作用所固定的CO2量,当昼温28.2℃、夜温11.8℃时,较之夜间所释放的CO2量高出15倍,而当处于28.2℃的恒温下则此数值降至9。 小麦在我国青藏高原地区(日温差大)一般千粒重在40~50g之间,比同一品种在平原地区大5%~30%。这些现象说明,白天温度高,光合作用强度大,夜间温度低,呼吸作用弱物质消耗少,对植物有机物质的积累是有利的。因此可以说温周期现象是建立在相互补充的生理过程具有不问的温度基点上。

(五)物候学

研究生物的季节性节律变化与环境季节变化关系的科学叫做物候学(phenology)。 动物对不同季节食物条件的变化以及对热能、水分和气体代谢的适应,导致生活方式与行为的周期性变化。 如活动与休眠、繁殖期与性腺静止期、定居与迁移等。 这种周期性现象以复杂的生理机制为基础,气候的周期变化可能是动物体内生理机能调整的外来信号。植物的物候变化更为明显,从发芽、生长到开花、结实和枯黄呈现出不同的物候期。 在不同地区、不同气候条件下,生物的物候状况是不同的。 在我国,从纬度上看,从广东湛江沿海至福州、赣州一线南北差5个纬度,春季桃花开花期相差50d之多;南京和北京之间相差6个纬度,桃花开花期相差19d;前者每一纬度相差10d,后者相差3d多,可见影响物候期的因素是比较复杂的。

(六)休眠

休眠(dormancy)指生物的潜伏、蛰伏或不活动状态,是抵御不利环境的一种有效的生理机制。 进人休眠状态的动植物可以忍耐比其生态幅宽得多的环境条件。休眠能使动物最大限度地减少能量消耗,对囊虫(Perognathus calfornicus)的研究表明,它在15℃时进人蛰伏状态,这一过程共2.9h,每克体重消耗掉氧气6.5mL,如保持2.9h正常体温,每克体重要消耗11.9mL氧气,可见,即使短时间蛰伏或休眠,也能使动物节省不少能量。 动物的休眠伴随很多生理变化,如哺乳动物在冬眠开始之前体内先要储备特殊的低熔点脂肪,冬眠时心跳速率大大减缓,血流速度变慢,为防止血凝块的产生,血液化学亦会发生相应变化。 植物中的休眠现象更为普遍,许多植物种子成熟后不能立即萌发的现象即休眠形式的一种。 休眠种子如达萌发状态,内部要发生一系列生化变化,这一过程称之为后熟作用。 休眠种子可长期保持存活能力,直到出现适于种子萌发的条件方才萌发。一个极端例子是,埃及的睡莲(Nelumbium speciosum)种子经过1000年的体眠之后,仍有80%的莲子保持发芽能力。

植物种子的休眠现象和后熟作用是植物对不利环境条件的一种适应。 这对寒带、温带等季节变化明显地区的植物有巨大意义。

综上所述,生物的休眠在使其持续占有一个生境方面起重要作用,是对不利环境适应的极为有效的方式。

重要中、英文词汇

温度“三基点”(three critical points of temperature)

春化作用(vernalization)

有效积温(effective accumulated temperature)

休眠(dormancy)