第十二章 陆地生态系统

通过第十二、十三、十四章对主要自然生态系统类型,以及景观生态学和全球变化生态学的学习。使学生认识生态系统的多样性和变化规律,且能更好地理解保护生态环境和恢复已经退化的生态系统的重要性。

第一节 概述

地理位置、气候条件及下垫面的差异决定了地球上生态系统的多样性。由于地球表面有陆地与水体之分,因此,生态系统可以分为陆地生态系统和水域生态系统。虽然全球陆地面积占地球总面积的比例尚不到 1/3,但陆地生物群落的现存生物量却占到全球的99%以上。人类自出现以来就生活在陆地上,陆地生态系统与人类的关系最为密切。

一、陆地生态系统的特点

陆地生态系统的非生物环境具有极大的复杂性和变异性,尤其水分、热量等重要生态因子的不均匀分布、组合,为生物的生存和发展提供了多种多样的适宜环境;而土壤的发育和与大气的直接接触,又为生物提供了丰富的营养物质,从而使陆生生物的种类极其浩繁,生物群落的类型多样性十分丰富。

陆地生态系统由于没有水的覆盖,温度变化大,于是空气温度的变化和极端性要比水环境更为明显。因此,全球气候变化对陆地生态系统具有更明显的影响。此外,人类为了满足其生存的需求,农作物生产和畜牧业等一系列经济活动都极大地改变着陆地生态系统。

二、陆地生态系统的分布格局

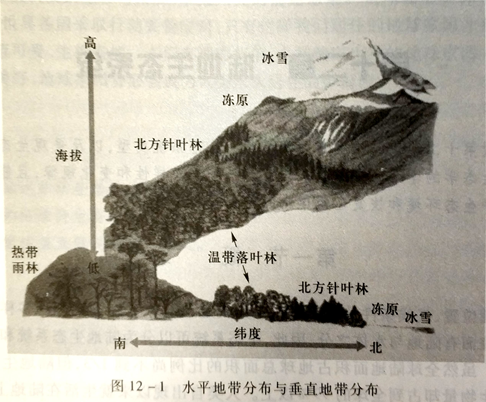

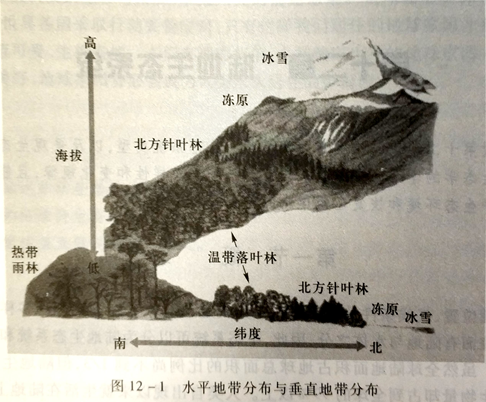

植物是陆地生态系统的初级生产者,植被类型决定着陆地生态系统的外貌。世界的植被类型呈现出带状分布,就是适应气候条件变化(主要是热量、水分及其配合状况)的结果。地球上的气候沿着纬度、经度和高度三个方向改变,与之相应的植被也沿着这三个方向出现条带状分布。前二者构成植被分布的水平地带性,后者构成垂直地带性(图 12-1)。

(一) 水平地带性分布

地球表面的水热条件等环境要素,沿纬度或经度方向发生递变,从而引起植被也沿纬度或经度方向呈水平更替的现象,这称为植被分布的水平地带性。构成地球表面植被分布的基本规律之一。

水平地带性分布又分为纬度地带性分布和经度地带性分布。

1.纬度地带性

因纬度不同造成太阳高度角的变化,使得太阳辐射量也因纬度而异,进而引起热量的纬度差异,这种因纬度变化而引起热量差异,最终反映为从赤道到两极出现热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、北方针叶林和冻原,一系列有规律的生态系统类型依次更替, 呈现出生态系统的纬度分布,即所谓纬度地带性。如我国自南向北随着热量递减依次分布着热带雨林、季雨林→亚热带常绿阔叶林→暖温带常绿阔叶落叶混交林→温带落叶阔叶林一→凉温带针阔叶混交林→北方寒温带针叶林,纬度地带性相当明显。

2.经度地带性

在任何地点纬度地带性和经度地带性这两个规律的作用都是同时存在的,只是主次程度不同而已。有些地区,纬度地带性规律很明显,另外一些地区则经度地带性规律很明显。在同一热量带范围内,陆地上的降水量从沿海到大陆深部逐渐降低,相应的植被类型也依次更替,出现湿润的森林、半干旱的草原和干旱的荒漠。如我国在沿昆仑山→秦岭→淮河一线的温带和暖温带地区,从东南到西北植被依次更替着森林一森林草原→典型草原→荒漠草原→草原化荒漠→典型荒漠,表现出明显的经度地带性分布规律。

(二)垂直地带性分布

地球上不仅有平地,也有山地。高管的山体,从山麓到山顶,随海拔升高,气温逐渐降低,风速和太阳辐射逐渐加强,而降水量一般先是逐渐增加,随后又趋减少。这些因素的综合作用,使生物群落和土壤类型从下而上也逐渐发生变化,出现了植被或生态系统随海拔升高而呈带状依次更替的分布规律,叫做垂直地带性,它与纬度地带性和经度地带性合称为“三向地带性”,但山地垂直地带性规律是受水平地带性制约的。

山地各个垂直带由下而上按一定顺序排列形成的垂直带系列叫做垂直带谱。不同山地由于所处纬度与经度位置不同,具有不同的垂直带谱。通常由低纬到高纬,山地垂直带的数目逐渐减少;相似垂直带分布的海拔逐渐降低。位于同一热量气候带内的山地,由于距离海洋远近不同,垂直带谱的结构有海洋型与大陆型之别;相同垂直带的海拔,大陆型比海洋型分布得高一些。此外,山地垂直带谱的基带,其植被或生态系统的类型与该山地所在水平地带性类型一致。

重要中、英文词汇

纬度地带性(latitude zonality)

经度地带性(longitude zonality)

垂直地带性(vertical zonality)