第三节 草原生态系统

在温带与热带地区的广阔区域里覆盖着草原生态系统,世界草原总面积约2400 万 km2,为陆地总面积的1/6,大部分用作天然放牧场。草原不仅为生存在这个系统内的广大消费者提供了充足的初级生产力,同时在全球环境变化中起着至关重要的作用。

一、草原生态系统类型

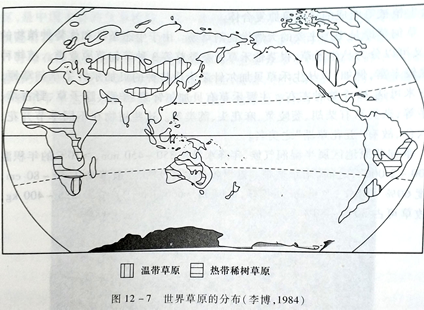

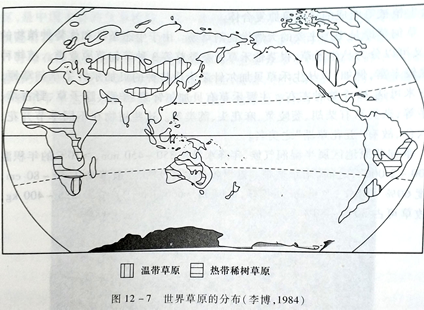

地球上草原虽然从温带分布到热带,但在气候坐标轴上却占据固定的位置。在地理分布上,草原处于湿润的森林区与干旱的荒漠区之间。靠近森林一侧,气候半湿润,草木繁茂,种类丰富,并常出现岛状森林或灌丛,如北美的高草草原、欧亚大陆的草甸草原以及非洲的高稀树草原。靠近荒漠一侧,雨量减少,气候变干,草群低矮、稀疏,种类组成简单,并常混生一些早旱生小半灌木或肉质植物,如北美的矮草草原、中国及蒙古的荒漠草原以及苏联欧洲部分的荒漠草原等。在上述二者之间为辽阔的典型禾草草原(图 12 -7)。

温带草原通常都会在一年里经历一个冷暖变化循环,而热带草原则是经历一个干湿变化循环。总的看来,草原因受水分条件的限制,其动植物区系的丰富程度及生物量比森林低,比荒漠高。温带草原和热带草原虽然在组成物种上差异极为显著,但在外观上较为类似,两者都有着大型食草动物分布,以及数量巨大的昆虫和穴居啮齿动物。

温带草原主要分布在南北两个半球的中纬度地带,如欧亚大陆草原(Steppe)、北美大陆草原(Dairie)以及南美草原(Pampas)等。维持温带草原的关键在于季节性干旱、间歇性大火,以及大型哺乳动物的食草习性,这些都使得茂盛的灌木和乔木难以维持。温带草原,如堪萨斯的高草大草原,曾一度覆盖北美中部的大部分地区。这些大草原通常在地势平坦或起伏的地区形成。在20世纪 30 年代,美洲大平原的短禾草大草原遭受过度放牧以及被开垦用于种植小麦的侵害,由于小麦对水分的要求超过该地区的降水量。因此在强风、常年干旱以及不恰当的耕作行为的共同作用下,这里的草原变成了风沙中心。热带草原的常见特点是在高大禾草的背景上常散生着一些不高的乔木,故被称为稀树草原或萨瓦那草原(Savanna)。这些草原主要分布在非洲、南美洲和澳大利亚的热带森林和沙漠之间。年降水量在 900 ~1 500mm,多持续季节性干旱。降水量较少的区域多被生长迅速的禾本科植物所占据,刺槐和其他灌木则生产在降水略多的区域。当降水较多,热带稀树草原便逐渐转化为热带林地,其间生长着高大的粗草、耐寒的灌木和低树。

我国根据生物学和生态学特点,将草原生态系统划分为四个类型:草甸草原、典型草原、荒漠草原、高寒草原。

1. 草甸草原

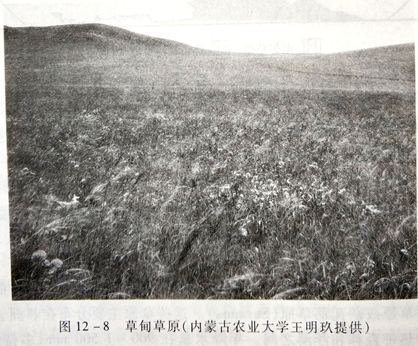

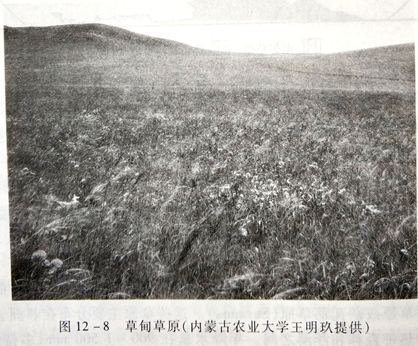

草甸草原(图 12-8)主要分布在平坦的洼地和北向的坡地上。如我国内家古东北部森林草原带的下部,东北北部广阔平坦的冲积平原、坡地、河谷低地丘陵地的淡黑钙土、黑钙土和草甸土地区都有分布。高原上的低地、河湖遗迹以及丘陵起伏的地段,由于小地形起明显的作用,可以生成草甸草原、沼泽草甸 和盐生植被等组成的草甸草原复合体。

草甸草原是中国主要的天然优良割草场。由于生态条件和优势种植物的不同,又可以分为丛生禾草、根茎性禾草及杂类草等3种草甸草原亚类。植物种类都比较丰富,例如,以丛生禾草贝加尔针茅为优势种的贝加尔针茅草甸草原,每平方米可达 20 个物种左右。主要禾草有贝加尔针茅、羊草、隐子草、野古草、拂子茅等;杂类草有柴胡、萎陵菜、麻花头、嵩类等。这些植物在不同季节开花,五颜六色,故有“五花草塘”之美名。

草甸草原地区属半湿润气候,年降水量在350 ~450 mm, > 10℃的年积温在1 800~2 000℃之间,雨水适中。这里牧草生长茂密,一般草高达 60~80 cm,覆盖度60%~85%;产量高,质量好,亩(1亩=666.7m2)产青草 225 ~ 400 kg,优质牧草可占50%~80%。

图 12 -8 草甸草原

2.典型草原

典型草原(图12 -9)占中国草原总面积的37.4%,主要分布于内蒙古及东北地区,是温带内陆半干旱气候条件下形成的草地类型,年降水量为 250 ~350 mm之间,>10℃的年积温在2000~2 500℃之间,亩产青草 100~200 kg,优质牧草可占 50% ~80%。群落结构简单,季相显著,主要植物组成为真旱生与广旱生多年生丛生禾草,如隐子草、针茅、羽茅等属,以及菊科、豆科、莎草科和部分根茎禾草等。主要的群落类型有多杂类草禾草草原、贫杂类草禾草草原,前者的代表为羊草多杂类草丛生禾草草原和大针茅多杂类草丛生禾草草原,后者的代表为克氏针茅贫杂类草草原和冷蒿杂类草草原。

分布在山地的典型草原也称为山地草原,主要分布在天山、昆仑山、祁连山地区,是中国主要的秋季牧场。这一草原以广泛分布的沙生针茅为其重要特点。其次还有沟叶羊茅、小蒿等。这一草原区是新疆最重要的畜牧业基地之一。分布在高原上的草原也称为高原草原,主要分布于西藏高原的中部以及青海省部分地区。这类草原的草群生长稀疏、低矮,生长期短,生物产量偏低,以寒冷弱半干旱丛生禾草草原分布最广,成为地球上草原分布最高的地区。

图 12 -9 典型草原

3. 荒漠草原

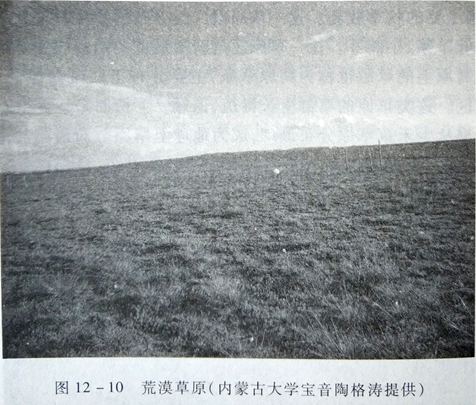

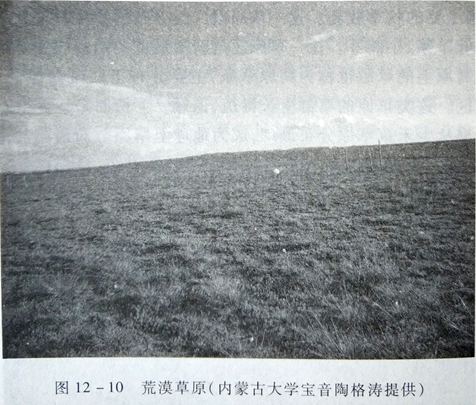

荒漠草原是草原向荒漠过渡的一类草原,是草原植被中最千早的一类草原。荒漠草原地理位置处于大陆内部,气候干燥,少雨,年降水量< 200 mm。生长的植物主要是一些耐旱、叶小而少而且根深的植物,这样就可以减少蒸发,根深可以充分吸取地下水分。这类草原生产力较低,平均每亩约 50 ~100 kg。

荒漠草原(图 12-10)包括平原荒漠、高原荒漠和山地荒漠三类,主要分布在亚洲大陆内部,其中平原荒漠占荒漠草原总面积的 83%,集中分布在中国西北部的新疆、甘肃、宁夏、内蒙古等省、自治区;高原荒漠主要分布在青藏高原西部和藏北高原;山地荒漠占荒漠草原总面积的4. 5%,为草原中最旱生的类型。建群种由旱生丛生小禾草组成,常混生大量旱生小半灌木,并在群落中形成稳定的优势层片。在这些地区有许多特殊的植物很有价值,发菜就是其中一种。

图 12-10 荒漠草原

4.高寒草原

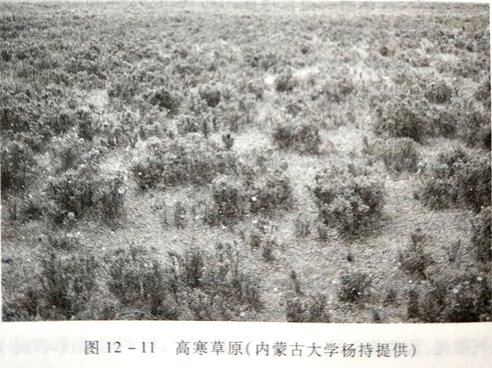

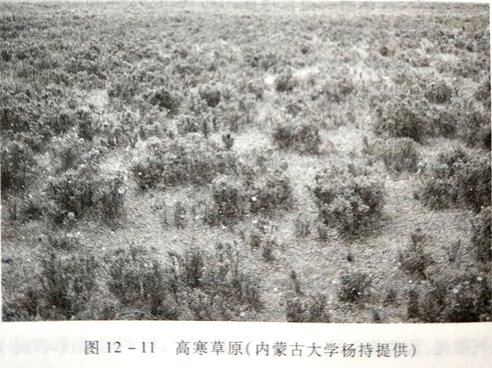

高寒草原是分布在海拔4000 m 以上的草原(图 12 -11)。高寒地带气候寒冷而潮湿,日照强烈,紫外线作用增强,空气中 Co。含量降低,空气稀薄,土壤度高于空气温度,温度变化剧烈,昼夜温差极大,年平均温度不到1℃,生长季短,仅120 d,年降水量约400 mm,相对湿度为 70% 以上。植物多低矮丛生,叶面积缩小,叶片内卷,气孔下陷,机械组织与保护组织发达,根系较浅,植株形成密丛,基部常为宿存的枯叶。所包围,起保护更新芽越冬的作用。有以营养繁殖为主的多年生草本、垫状小灌木或垫状植物。如针茅属紫花针茅、座花针茅,以及克氏羊茅、假羊茅,还有莎草科硬叶墓草,小半灌木有藏籽蒿、藏南蒿、垫状蒿等。垫状植物有垫状驼绒藜、垫状点地梅、垫状棘豆、垫状蚤缀等。我国高寒草原主要分布在青藏高原中部和南部、帕米尔高原及天山、昆仑山和祁连山。

图12-11 高寒草原

二、草原生态系统的功能

草原除有重要的资源价值之外,还有着强大的生态功能,主要表现在保持水土、形成土壤、净化空气、调节气候、防风固沙、维持碳氧平衡、美化环境等。

1.资源价值

(1) 物质生产功能:草地生态系统的初级生产是草地生态系统中所有消费者和分解者的物质和能量来源。

(2) 提供畜产品:肉、奶、毛、皮等。

(3) 栖息着大量的野生动物:丹顶鹤、白枕鹤、鹤、天鹅、遗鸥、野马、蒙古野驴、阿尔巴斯绒山羊、羚羊等保护动物。

(4)丰富的绿色食用植物和药用植物:蕨菜、黄花菜、白蘑、蒙古黄芪、甘草等。

2.环境效益

(1) 生态屏障:广阔的大草原是我国北方重要的绿色生态防线,对维护京津乃至整个华北地区的生态安全都具备重要作用。

(2) 碳汇功能:由于草地产生的生物量约为全球植被总生物量的36%,其碳储量约占总碳储量的12.7%,所以它在全球碳循环中占有非常重要的地位。

(3)土壤保持功能:良好的植被条件可以起到防止土壤侵蚀的作用。草的水土保持功能十分重要。由于草的根系发达,因而具有强大的固结土壤、防止侵蚀的能力。另外,草本植物大量的茎叶将地表覆盖,可以减少降雨对地表的冲刷。

(4) 水源涵养功能:由于草地可截留降水,且比空旷地有较高的滲透率,蒸发量减少和地表无效排水减少,因此可以起到涵养水源的作用。

(5)养分循环功能:草原土壤微生物在养分循环、凋落物分解和植物多样性维持等方面发挥着重要作用。

(6)调节气候,净化空气:草地的蒸腾作用具有调节气温和空气中湿度的能力,与裸地相比,草地上湿度一般较裸地高 20% 左右;草地可吸收辐射同地表的热量,因此,夏季地表温度比裸地低3~5℃,而冬季相反,草地比裸地高6~6.5℃。草地能吸收、固定大气中的某些有害、有毒气体。某些單坪草能分泌一些杀菌素,从而减少空气中的细菌含量,起到天然净化器的作用。

(7) 美化环境:草地,尤其是城市草坪,具有美化环境,提高人们精神素养的功能。

三、草原生态系统的合理利用与退化草原的恢复

1.资源现状

在全球45. 56 亿 hm2的草地中,有33.33 亿hm2出现了沙漠化与土地退化状况。严重退化的达 20. 56 亿 hm',占草地总面积的 45. 12%。其中,北美洲首地沙漠化与土地退化最严重,达 85%;非洲达74%;澳大利亚达 55%;欧洲72%;亚洲76% ;南美 76%。

在我国4.0x106 km2不同类型的草地中,90%以上有不同程度的退化,其中严重退化面积7.36 x 106 km2,沙化草地面积超过 1.5 x 106km2,缺水草地面积为2.6x105km2,草原鼠虫发生面积 2.0x105km2。

2.利用中的问题

草地退化既是草地生态系统结构特征与物质循环等功能过程的恶化,又是草地生态系统的生产与生态功能衰退的现象,它既包括“草”的退化,也包括“地”的退化。草地退化的主要原因如下:

(1) 超载过牧:目前我国2.5 亿hm2草场的理论载畜量是2.8 亿个羊单位,实际是3.8亿个羊单位,家备是生态系统中植被的主要控制者,超载过牧使系统内物流(如氮)的出入失调和季节性的草“畜供求失衡,使草场得不到休养生息,引起草原生态系统迅速退化,草地生产力急剧下降。

(2) 不合理开垦:不合理的农耕经济,开基草地为农田,也加剧了天然草原退化的过程。

(3)气候变化的影响:干旱少雨、风蚀风化严重等自然因素也是造成草场沙化的不可忽视的原因,而气候变化对草原生态系统的劣变又起到了推波助澜的作用。

3.草原生态系统的合理利用与恢复

天然草地的主要利用方式为放牧和割草。如何建立合理的放牧制度和割草制度是天然草地合理开发利用的核心问题。

(1)放牧制度:

草地畜牧业是以天然草地放牧经营为主的畜牧业生产。长期的科学研究和实践证明,合理的放牧利用,是保护草地、防止退化的最有效、最经济、最实用的措施。

合理的放牧主要涉及草地的利用程度和利用方式两个方面。

①利用程度:可以以适宜的载畜率(利用率)来代表放牧强度。它主要取决于一定状况下牧草的生物学特性,即牧草通过家畜采食所损失的部分在牧草能够忍耐的限度之上。表示方法是:

利用率 = (可以采食掉的牧草量/牧草总产量)x 100%

采食率 = (实际采食量/牧草总产量)x100%

采食率 = 利用率(放牧适当);采食率 >利用率(放牧过重)

②利用方式:传统的草地畜牧业生产方式对天然草场几乎是全年放牧利用,家畜的饲草几乎全部来源于天然草地,在过去几千年的不断选择和不断实践中,证明传统的游牧畜牧业是适合于草原自然地理环境的最佳生计。然而,随着人口和生活需求的增加,牲畜的增多和草地的退化,致使草地得不到养护。为此,近年来提出了“禁牧”“休牧”“季节性禁牧”“季节性休牧”“春季禁牧”“返青期禁牧”“结实期禁牧”等一系列不同的放牧方式。

(2) 割草制度

选择最适割草时间和适宜的割草强度也是合理利用草原的重要方面之一。

①最适割草时间:最适割草时间的选择应考虑群落地上生物量的高峰期和植物含营养元素的高低。据相关的研究报道(仲延凯等,1999),羊草草原群落地上生物量的高峰期在8月中旬,但牧草粗蛋白质含量以6月下旬为最高。兼顾两者的利弊,应以单位面积的储氮量的高低作为确定最适割草时期的依据,由此得出最适割草时期为:8月中上旬。

②割草强度:割草强度应从割草次数和留卷高度两个方面来考虑。建立合理的轮割制度,以割一年休一年为宜。刈割强度与生物量下降速度之间有着显著的线性关系,如果以利用率为50%左右为标准,留茬高度应在12 cm 左右。

(3)恢复措施

①围栏封育:围栏封育是一种简便易行且有效的方法。对退化草地实行封育后,草地植被结构发生显著变化,植株的平均高度、植物群落密度、植被盖度、植物种类组成、建群种和优势种的频度、种类组成多样性、地上部分生物量都大大增加,增加的幅度因围封年限、围封前的退化程度等有所不同(宝音陶格涛,1999)。还

②松土改良:土壤是牧草生存的最基本条件,天然草原在长期放牧利用下土壤板结,紧实度增加,使通透性降低,阻碍根系的发育,特别是根茎的伸长,使牧草的生长发育受到限制(马志广,赛音巴图,1982)。松土改良(包括轻耙处理和浅耕翻处理)就是通过不同程度的机械化疏松土壤,通过改变土壤的理化性质和刺激植物根系两方面的作用来使原生植被恢复。实施松土改良时应考虑地形面积等因素,并有相应保护措施,以防风蚀、水蚀,造成土地沙化。

③人工补播:补播是改良中度和重度退化草地的一项重要措施,补播牧草的种类以羊草和豆科牧草的增产改良效果为最好。补播第三年,改良草地的产草量明显提高,草群品质改善,其中可食牧草种类增多,有毒有害植物明显减少。同时,由于草地植被盖度的增加,减少了土壤冲刷,有效地控制了土壤养分和水分的流失。

④建立人工草地:人工草地作为缓解天然草场压力的一种行之有效的方法,已经有许多人进行了大量的研究。陈敏等(1989) 在内蒙古选择羊草和羊草混播豆科牧草进行了大面积试验,取得了成功。人工羊草草地第三年产草量是天然草场的1.76 倍。

在内蒙古西部对沙化草地采用首蓿 + 草木樨状黄芪 + 扁蓿豆 +蒙古冰草构建了混播人工草地,在雨前或雨后撒播,播后网型镇压,取得了很好的恢复。在沙地退化草场建立人工草地,是大幅度提高沙化草地生产能力、解决家畜冬春补饲、缓解草畜矛盾的主要途径之一。