第四节 荒漠生态系统

荒漠生态系统是陆地生态系统的重要组成部分,全世界荒漠面积为4200万 km2,约占陆地面积的31%,我国荒漠面积为 292 万 km2,约占陆地面积的30%。

荒漠生态系统是地带性干旱气候,年降雨量在 250 mm 以下,地表仅有稀疏荒漠植被覆盖,栖息的生物种群和荒漠环境组成一个独特的陆地生态系统。其气候特点是,终年少雨或无雨;气温、地温的日较差和年较差大,多晴天,日照时间长;风沙活动频繁,地表干燥,裸露,沙砾易被吹扬,常形成沙暴。主要分布于亚热带干旱区,往北可以分布到温带干旱地区,以及地球上高原极地地区如北极等区域。

荒漠生态系统是由耐干旱的植物、动物、微生物及其干旱环境所组成的生态系统。荒漠中的水分收入极少而消耗强度却很大,夏季昼夜温差悬殊而冬季寒冷,所以植被稀疏,其结构与营养级较少,生物量低。这种恶劣气候和有限的生产者仅能维持一些有特殊适应能力的昆虫、爬行类、啮齿类和鸟类,大型哺乳类物种很少。

一、荒漠生态系统类型

荒漠生态系统可分为草原荒漠、典型荒漠、极旱荒漠、高寒荒漠。

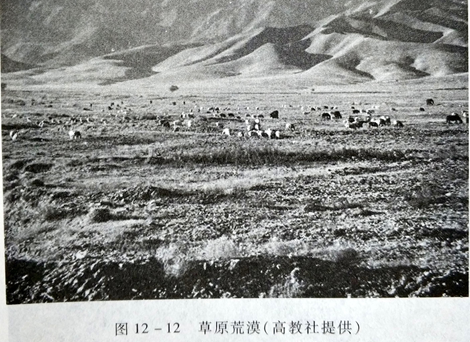

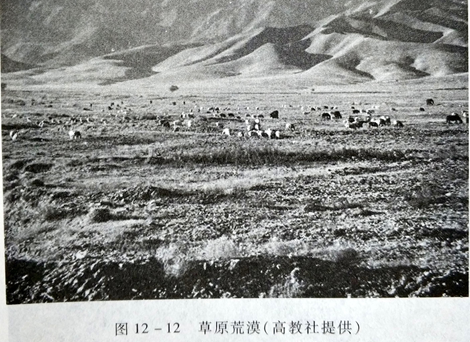

1. 草原荒漠

草原荒漠(图12-12) 与荒漠草原不同,草原荒漠呈现的是荒漠景观。干旱荒漠是在人类活动及自然条件的影响下(降水、水分蒸发以及空气的湿润程度的改变),使草原植物群落盖度明显减低;单位面积产草量下降,可食性草英减少,有害草类增加,草场等级下降;裸露地表比例增加,为风力侵蚀创造了条件;而风蚀又加剧了草原荒漠化进程,继而发展成流动沙地。

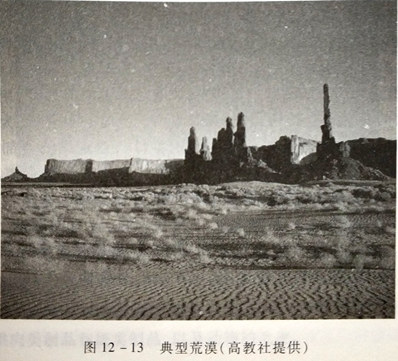

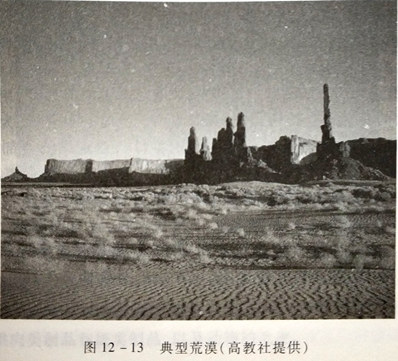

2. 典型荒漠

典型荒漠包括原生性荒漠和次生性荒漠。原生性的荒漠是地质时期自然过程形成的原生沙质荒漠和砾质荒漠。其主要特点是,水资源比较贫乏或很难利用,几乎寸草不生。

世界上主要分布在非洲北部和亚洲中部,如撒哈拉沙漠等。在我国主要分布于西北内陆地区和青藏高原,如塔克拉玛干沙漠(图 12 - 13) 、古尔班通古特沙漠、库姆塔格沙漠、巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠、库布齐沙漠。

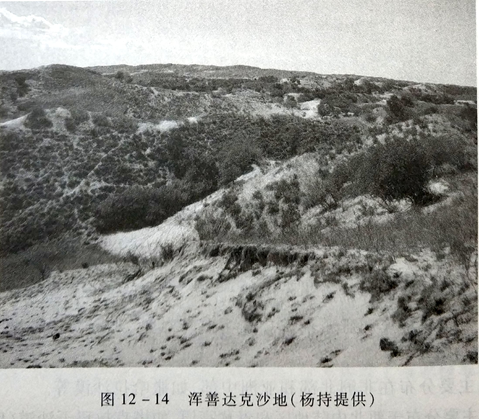

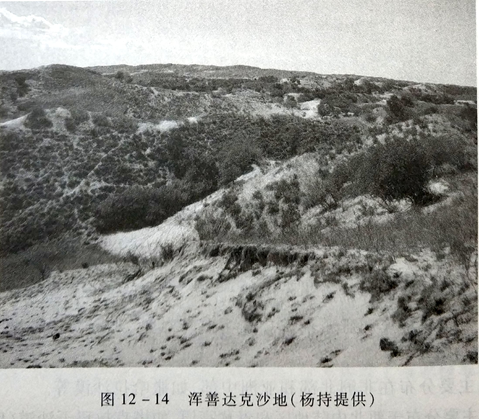

次生性的典型荒漠是人类活动造成的类似荒漠景观的严重的土地退化现象。主要特点是土地下伏,沙层裸露,已固定和半固定的沙丘活化,水分和植物条件相对较好。如毛乌素沙地、小腾格里沙地(浑善达克沙地)(图 12 - 14)、科尔沁沙地、呼伦贝尔沙地。

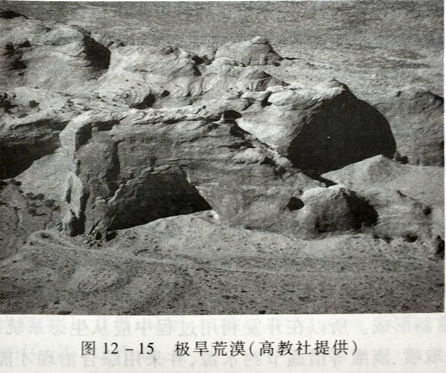

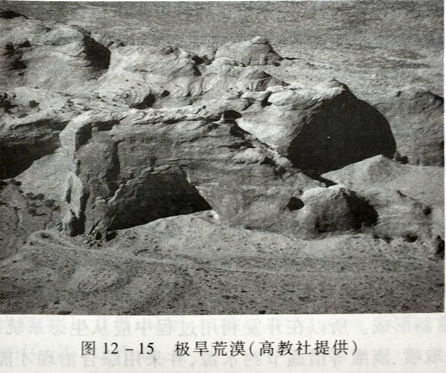

3.极旱荒漠

我国的塔克拉玛干沙漠是世界上独一无二的极旱荒漠(图 12 - 15),自然条件极为严酷,曾是人类难以涉足的“禁地”之一。这里为人类保存了很多固沙耐旱的好树种、好草种,我国已搜集和利用了胡杨、梭梭、花棒、沙枣、毛柳等固沙树种,和沙蒿、盐角草、骆驼刺、灰绿碱蓬、野胡麻等固沙草种,它们都是改造沙漠的勇士。用它们营造的防护林,阻止了沙漠向前移动,用它们种植的草地,使流动的沙丘逐步得到固定,进而改善了沙地的小气候,为人类进军沙漠打下了基础。如位于甘肃省安西县境内,地处河西走廊的西部的安西极旱荒漠自然保护区,面积为 80 万hm2,主要保护对象为戈壁荒漠草场及珍稀动物。保护区为石质山岭与山间盆地相间的荒漠戈壁和荒漠型山地。由于保护区地处亚洲内陆深处,气候条件干旱而多风,仅有间歇性干河床,无常年流水河流。南片年降水量多年平均为54.8 mm,蒸发量为2758.5 mm,为降水量的50 倍;北片降水量为 40~70 mm,蒸发量为3 100~3 500 mm,为降水量的50~80 倍。

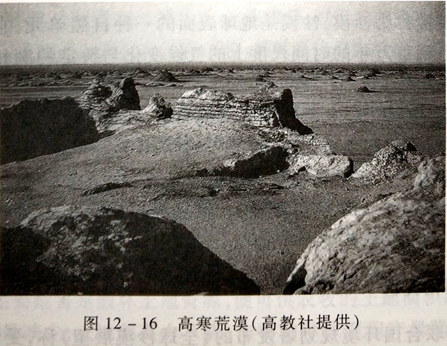

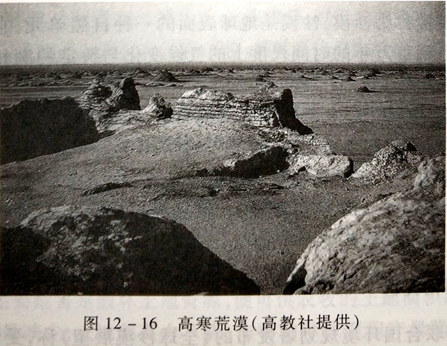

4.高寒荒漠

高寒荒漠(图12 - 16) 分布在青藏高原的山麓及其附近地带。由于地处高山(成高原)亚寒寒带、寒带,湿润度小于0.13,年降水量小于 100 mm,因此是寒冷极干旱地区,该地带发育的草地由极稀疏低矮的超旱生垫状半灌木、垫状或莲座状草本植物组成。如在可可西里地区,在一些湖边盐分含量较高的地方,往往形成特别干燥的生境,发育了局部性的垫状驼绒藜高寒荒漠。

二、荒漠生态系统的生态功能

1.资源价值

(1) 提供一定数量的牧草,可以发展畜牧业。

(2)提供肉类制品和奶类制品,以及动物的毛皮。

(3) 提供几百种名贵药材,许多特有药材可供出ロ口换取外汇。

(4) 荒漠生态系统中的许多动、植物为世界、国内及当地特有,这些动植物珍稀、古老,极具科研价值。

2.环境效益

荒漠生态系统在防风固沙、水文调控、气候调节以及生物多样性保育等方面发挥着重要的生态服务功能,同时在碳汇和生物地球化学循环方面也发挥着不可替代的作用。

由于荒漠生态系统十分脆弱。因此对荒漠的开发利用必须十分慎重。我国西南某些地区,曾大面积栽种乔木以试图固沙并减少地面蒸发,但乔木的吸水量和蒸腾强度很大,短期内使局部地下水位下降,以致地表草类和灌木先后死亡、促使流动沙丘重新形成。所以在开发利用过程中应从生态系统观点开发,结合植物需水量,采取喷、滴灌等措施节约水源,并采用综合治理才能改善环境以求得较大的生产力,否则必将受到自然界的报复。荒漠中在水源较充足地区会出现绿洲,具有独特的生态环境,利于人们的生活与生产。

三、沙漠化与沙尘暴的防治

荒漠与沙漠是有区别的两个概念。荒漠的内涵比沙漠丰富,外延比沙漠更大。

沙质的荒漠被称为沙漠,沙漠是地球表面的一种自然单元,它的形成过程大多是由于在一万到百万年的时间尺度上的气候变化与特定的湖相沉积地貌相互作用而形成的。

沙漠化是干旱、半干旱和部分半湿润地带在干旱多风和疏松沙质地表条件下,由于对土地的过度利用等因素,破坏了脆弱的生态环境,使原来并非沙质荒漠的地区出现了以风沙活动为主要标志的土地退化过程(朱震达等,1981)。

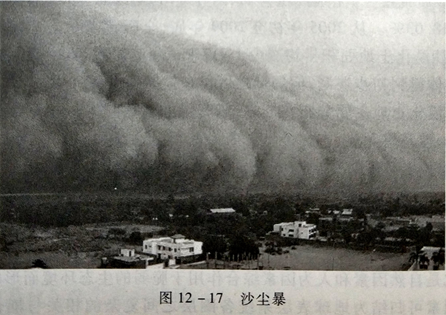

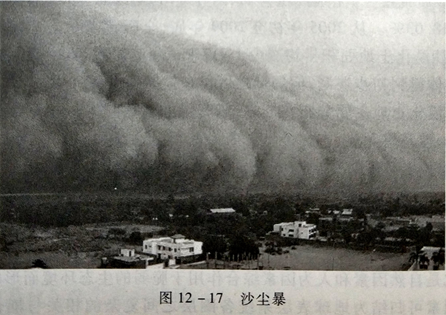

沙尘暴是一种突发的灾害性气象过程,按照其发生的强度可分为:沙尘暴、尘暴、扬沙和浮尘。

(一)沙漠化现状

据 2006 年联合国环境规划署发布的《全球沙漠展望》称,受气候变化、水需求量增加以及灌溉土壤盐碱化情况恶化等因素影响,沙漠面积正在逐渐扩大,全球正面临越来越严重的沙漠化威胁。被定义为“沙漠”的地方占地球陆地表面的 25%,总面积近3370 万 km2,有5亿多人居住其中。而数千年来,沙漠边缘地带以及沙漠中的山丘地区对人类、野生动物以及水循环具有重要意义,不过现今它们正面临着特定威胁。在非洲撒哈拉沙漠的南部,沙漠每年向外扩展 150 万hm2平均每小时有170 hm2土地沙漠化。沙漠的不断扩大已使周边地区21个国家的3500 万人陷入粮食危机。报告推测,在过去 50 年里,全球有6500 万hm2的耕地和牧场被沙漠吞噬,相当于日本国土面积的1.7倍。

根据中国国家林业局 2011 年1月发布的第四次全国荒漠化和沙漠化监测成果数据显示,截至 2009 年年底,全国荒漠化土地面积为2.623 7 x 106km2,其中沙漠化(沙质荒漠化)土地面积为1.731 1x106万km2,分别占国土总面积的27.33%和18.03%。从2005年初至 2009年底,全国荒漠化土地面积年均减少2491 km2,沙漠化土地面积年均减少1717 km2。监测表明,中国土地荒漠化和沙漠化呈整体得到初步遏制,但局部地区仍在扩展的局面。

中国沙漠化土地主要分布在北方,东起黑龙江,西至新疆,断续分布延伸长达5 500 km,涉及黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆等省(自治区)共212 个旗、县。

(二)沙漠化的成因及其生态效应

1. 沙漠化成因

沙漠化是自然因素和人为因素综合作用于脆弱的生态环境而形成的。

自然因素可归结为地球表层系统各圈层之间复杂的相关与耦合作用。其中,气候变化是沙漠化的首要影响因素;水资源短缺是导致干旱、半干旱地区沙漠化发展的直接原因,此外,大风的吹扬则助长了沙漠化的进程。

人为因素主要是长期以来过度开垦、过度樵采、过度放牧和不合理的水资源利用及耕作方式等,导致了大面积的森林、草原、植被退化消失加速了沙漠化的形成。

沙尘暴是强风把地面大量沙尘卷扬起来,使空气变得相当混浊,能见度大为减少的一种灾害性天气现象,一般沙尘暴能见度小于1000 m。当风力为8~9级,能见度小于 200 m 者称强沙尘暴;风力达10 级以上,能见度小于 50 m 者,称特强沙尘暴。

从世界范围看,沙尘暴的发生范围多在内陆沙漠地区,源地主要有非洲的撒哈拉沙漠,北美中西部和澳大利亚也是沙尘暴天气的源地之一。

2.沙漠化的危害

沙漠化的主要危害是破坏土地资源,使可供农收的土地面积减少,土地滋生能力退化,植物量最减少,土地载畜力下降,作物的单位面积产量降低。由于沙漠化而导致的水土流失、土地贫瘠,已给许多国家和地区的农业、牧业和人民生活财产造成严重损失。

近些年来,沙化面积每年扩展速度已经超过了2 460 km?。沙漠化的发展,不但影响土地质量和农作物生长,随着地表形态发生改变,也迫使土地利用方向发生改变,而且直接危害到人类的经济活动和生活环境。

沙尘暴(图12-17) 是沙漠化给在远离沙漠地区的人们带去的“见面礼”,那遮天蔽日的黄土给所到之处留下了深刻的烙印。它不仅导致大气中可吸入粒物增加、大气能见度降低、大气污染加剧,还会风蚀土壤、加剧水土流失。此外,沙尘暴对交通运输、建筑及生产设备也造成很多负面影响,产生直接经济损失,甚至伤及生命。

(三)沙漠化的防治

1994年6月17日在法国巴黎外交大会通过了《联合国防治沙漠化公约》,公约的核心目标是由各国政府共同制定国家级、次区域级和区域级行动方案,并与捐助方、地方社区和非政府组织合作,以对抗应对荒漠化的挑战。在发生严重千旱和(或)荒漠化的国家,尤其是在非洲,防治荒漠化,缓解干旱影响,以期协助受影响的国家和地区实现可持续发展。

防治措施包括:① 合理利用水资源;② 利用生物和工程措施构筑防护林体系;3 调节农林牧副渔的关系;④采取综合措施,多途径解决当地能源问题;⑤控制人口增长;⑥推广作物的轮休制度。

中国实行预防为主,重视对潜在沙漠化土地的预防,如对轻微退化草场,轻微水土流失的耕地采取预防行动,强化监督、监测,由消极被动的应对转变为积极主动的防沙治沙。从源头抓起,可以有效减少、减轻土地沙漠化的发生和加剧趋势,并可收到投资省、收效大的事半功倍的显著效果(杨持,2004)。

对于已经沙化的土地,依据自然规律,实施治理,抑制沙漠化的进程与规模,使其向有利于人类生产生存的方向转化,如保护和改善现有天然林(和人工林),发挥其涵养水源、生态屏障、保护物种资源、维护当地特殊景观的多种功能;保护天然草场,退耕还林、还草,改变土地使用的生产方式,使种植业、草原得到休养生息,不断恢复和提高土地生产力。

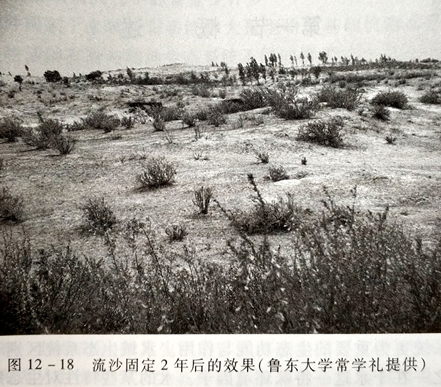

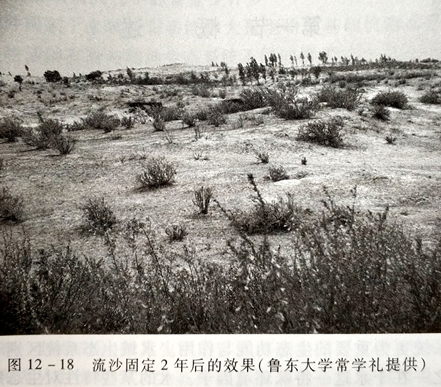

对于沙地,保护好固定沙地,防止固定沙丘的活化(图 12 - 18);对于沙质草地,严禁开垦、挖掘使草地产生破口,为风蚀、水蚀提供条件。沙质草地的退化,要把握住冷蒿群落这个阶段,因为一旦突破了这个阶段,沙质草地沙漠化就会难以回返。

应该明确沙漠化防治不是单纯为防治而防治,也不是仅为恢复生态环境而防治,而是为了实现环境与发展一体化,促进双方良性互动、良性循环。合理调整自然资源的利用结构和产业经济结构,合理安排农林牧副渔各业用地,充分发挥区位资源优势,使沙漠化防治与经济开发利用相互平衡、协调、一体化。实现社会效益、环境效益、经济效益三者的有机结合。

以保护为基础,防治为中心,利用为目的,建立防、治、用结合,既能防止土地沙漠化又能促进社会进步和经济可持续发展的保障体系。治理的任务首先是遇制沙漠化面积扩大的趋势;进一步是改造部分强度风蚀沙漠化土地,治理沙漠化达到一定面积,最终实现全国治理和恢复“三化”(退化、沙化和盐渍化)草地,使荒漠化造成的环境恶化得到基本控制。