第四章 生活史

第一节 生活史概述

生物在其漫长的演化过程中,分化出形形色色的生物有机体,从微小的、肉眼看不见的菌类到几吨重的大象,从寿命仅有20 min的大肠杆菌到生活上千年的松柏,形成极其多样化的生物界。 它们都具有出生、生长、死亡、分化、繁殖、衰老和死亡的过程。一个生物从出生到死亡所经历的全部过程称为生活史(lifehistory)或生活周期(life cycle)。

生物的生活史由遗传物质所决定,一般是不能改变的,但受外界条件的影响,在一定范围内某些性状具有可塑性,如干旱条件影响下,植物的种子数量、种子大小、生长高低都可能改变,但其生适史格局保持稳定。此外,生活史的一些遗传特性(taits)常为另一些遗传特性所制约,如寿命长的生物其生殖期往往开始较迟,个体小的生物其寿命常常较短等,与其形成过程中的自然选择有关。

值得指出的是,生活史研究主要是比较不同生活史类群的生物学意义及其生态学解释,而不是研究其绝对现象。

一、个体大小

个体大小(size)是有机体最明显的表面性状,不但在不同类群间大小各异,即使在同一种群的不同个体之间个体大小也都有或大或小的变化,特別在生物构件中更是显而易见。个体大小首先是生物遗传的特征,一般来说,个体大小与生活史的长短有很好的相关性,随着物种个体的增大,则寿命具有增长的趋势。这种特性从生存角度看,个体大的物种在异质性环境中更有可能保持它的调节功能,更容易在适宜的环境中长期占统治地位。 但从发展的角度看,个体小的物种由于寿命短,世代更新快,每个世代有更多的双亲结合,从而产生更多的遗传异质性后代,增大生态适应幅度,使进化速度更快。 另外,个体大小也与生物的不同生长阶段有关,并具有较大的生态可塑性。 大的个体可以增加它在种间利种内的竞争力,可以增加它捕食的成功率,可以减少捕食者对它袭击的伤害。生活史格局中,个体大小只有与生长发育、繁殖、行为及其相关的生理特征相联系,才有实际意义。

二、生长与发育速度

生长(growth)侧重于生物的质量和体积的增加。 这一术语有两种含义,一是生物体生物物质的增加,二是生物细胞数量的增加。 值得注意的是,细胞数量与生物物质开个总是一起增加的。 例如,没有原生质的增加,细胞分裂也可以出现,结果是产生大量的较小的细胞。 反过来,没有细胞分裂,原生质也可以合成,在这种情况卜细胞长大,但数量不增加。 不过,这种孤立的生长只是在特殊的情况下进行,而且持续的时间很短。 没有原生质的增加,细胞的分裂最后必然停止,反之亦然。

发育(development)通常指由受精卵变成为成熟个体的过程,侧重于生殖器、官的结构和功能的完善,是从幼体形成一个与亲代相似的性成熟个体的转变过程。

“生长”和“发育”是两个不同的概念,但在生活史中却是相辅相成的平行过程。”

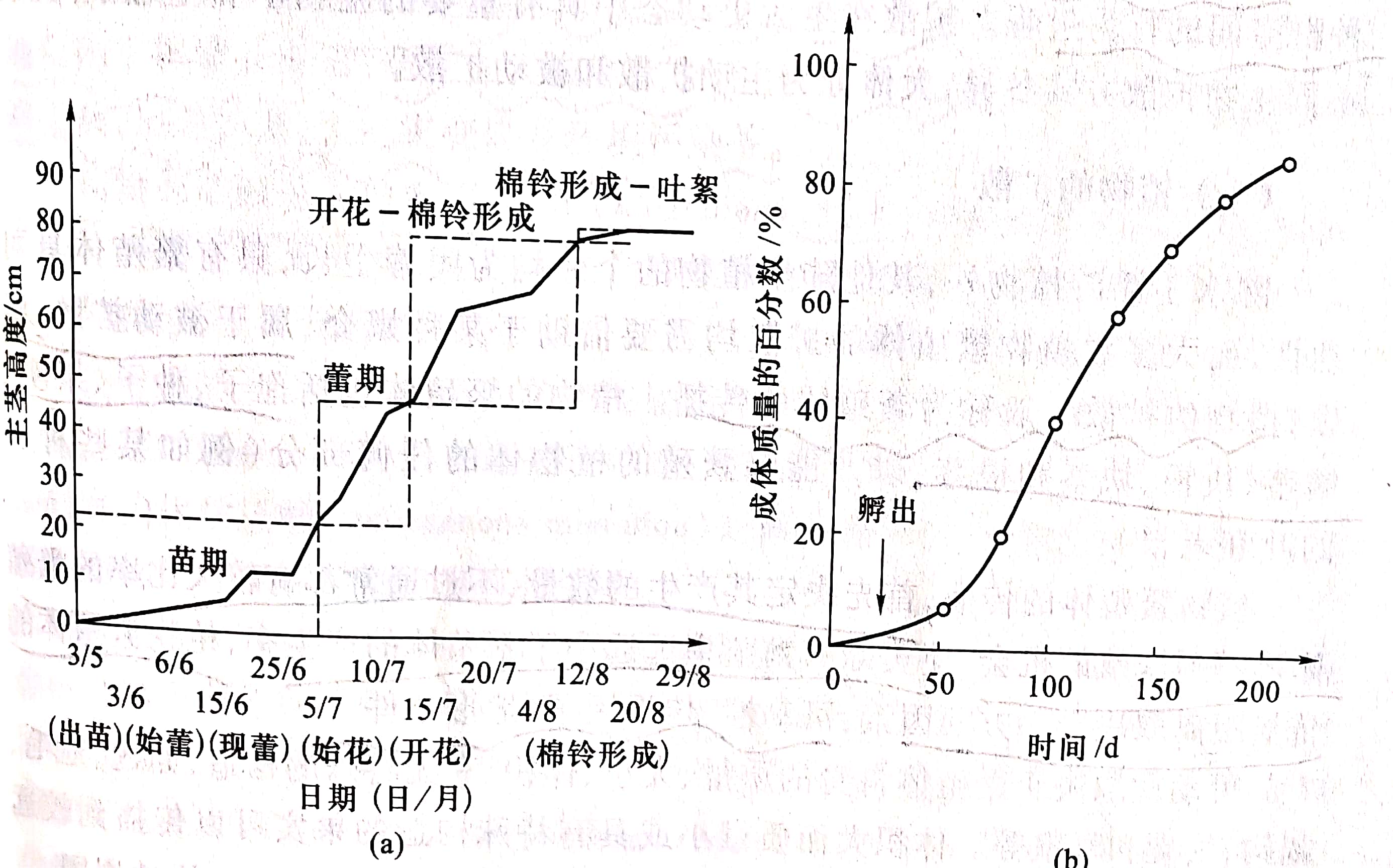

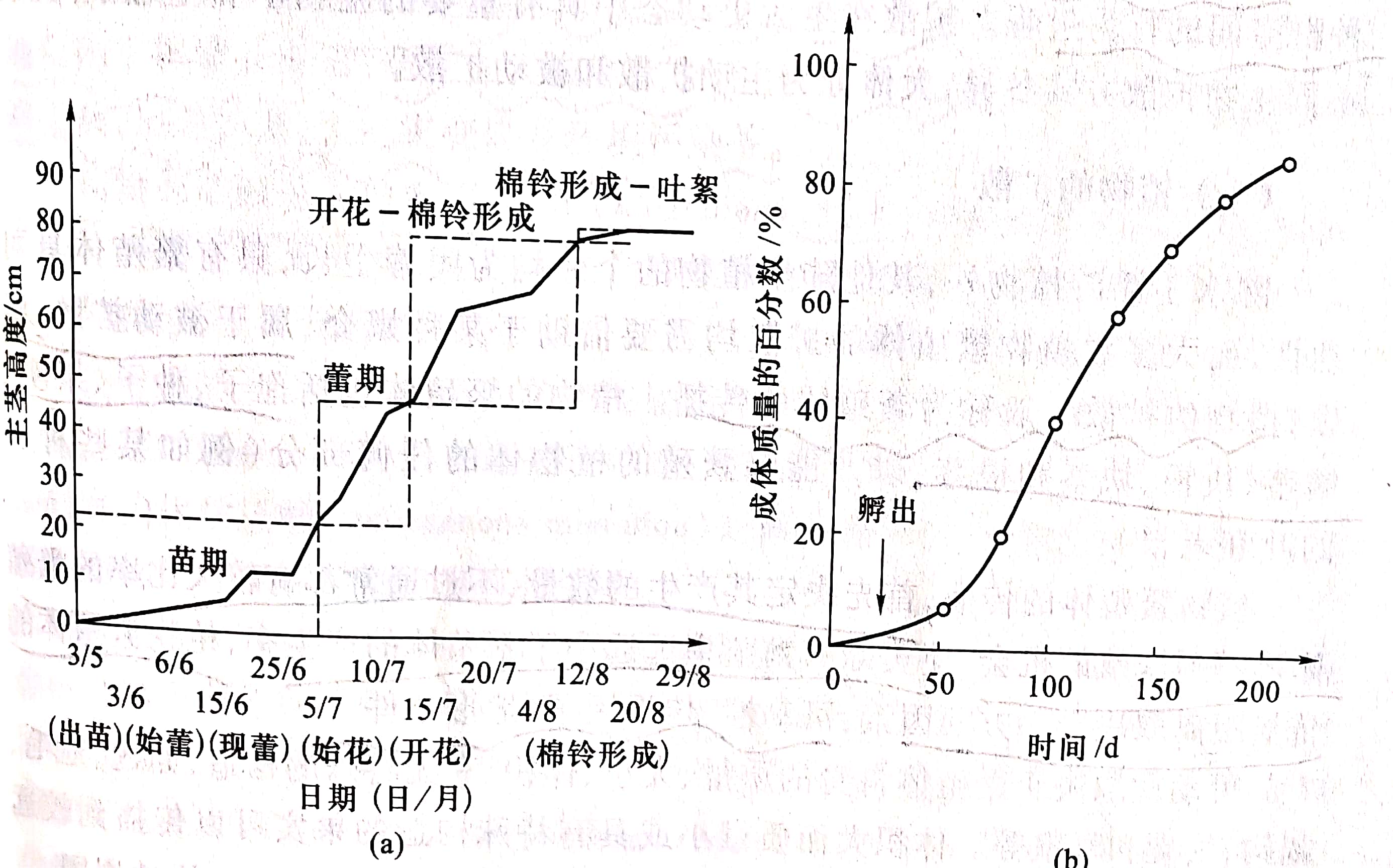

个体的生长可以用生物体的绝对测度和相对测度来加以分析,前者是不同生长时间个体的测定值(图4-1a),后著是个体对达到成体的百分数(图4-1b);还可以用绝对生长速度和相对生长速度,前者是指单位时间内个体的增长量。

图4-1 生物体的S型生长曲线

(a) 棉花主茎生长曲线(江西农学院,1960)

(b) 鸡在胚胎期的生长曲线(Sussman,1962)

三、繁殖

繁殖是指有机体生产出与自己相似后代的现象。“繁殖”和“生殖”这两词虽然经常通用,但严格地说,繁殖的含义比较广,它是生物形成新个体的所有方式的总称,包括营养繁殖(vegetative propagation),孢子生殖(spore reprodudtion)和有性生殖(sexual reproduction)。营养繁殖是指从生物营养体的一部分生长发育为一个新个体的繁殖方式。孢子生殖是指生殖细胞,即孢子,不经过有性过程而直接发育成新个体的繁殖方式。 有性生殖是指通过两性细胞核的结合形成新个体的繁殖方式。有时把营养繁殖和孢子生殖一并称为无性生殖(asexual reproduction)。比较而言,无性生殖不经过复杂的有性过程和胚胎发育阶段,它的子代是来自同一基因型的亲体,因而在扩展性、繁殖速度与繁殖潜力上比有性生殖更具优势。

有机体生活史格局的多样性和可塑性必然导致繁殖特性的一系列相关变化,而繁殖方式的多样性必然又使繁殖特性变得更为复杂。 此外,繁殖与物种的生存与发展有着极为密切的联系。所以,繁殖是生活史研究中的核心问题。

四、扩散

扩散是生物个体或繁殖从一个生境转移到另一个生境中,是有机体扩展种群空间的行为过程。扩散在生活史动态中具有重要的生物学和生态学内涵。不同生物扩散方式各异,大体分为主动扩散和被动扩散。

(一)植物的扩散

除水生浮游植物外,其他陆生植物的个体均为固着生长,只有繁殖体具可动性,而大多数植物繁殖体的扩散均需要借助于某种媒介,属于被动扩散。所以,植物的扩散一般称为繁殖体的传播。 植物的繁殖体包括孢子、种子、果实鳞茎、块根、块茎和根茎,以及能够繁殖的植物体的任何部分(例如某些种类的叶和老根)。

植物繁殖体的传播,首先决定其产生的数量,不过通常都有较大比率的繁殖体得不到繁殖的机会,使实际的繁殖率远远小于繁殖体的产生率,植物繁殖体的传播距离取决于3方面因素:可动性,传播因子、地形条件。

可动性取决于繁殖体自身的质量、大小、体积、有无特殊的构造,如翅、冠毛、刺钩、气囊和气室等。体积大而质量小或具有特殊构造的果实可以传播到较远的距离,那些既重而又没有特殊构造的果实几乎都要垂直坠落到母体的周围。

传播因子是指那些传播繁殖体的媒介和动力。①靠风力传播的繁殖体一般小而轻,或具有翅、毛等构造。如蕨类植物孢子体型微小,在大气中可以飘扬很远;兰科植物的各个种具有非常小的种子,菊科植物的许多种果实具有冠毛,都能借助风力传播到较远的地方。②靠水力传播的繁殖体,多具有可使之漂浮的气囊、气室,随看水流传播到很远的距离。③借助于动物和人的活动而传播的种子和果实,一类为表面常具黏液,或具有钩、刺、芒等,靠附着在动物和人体上传播;另一类是具有坚硬种皮的种子或浆果,经过消化管仍具有生活力,靠动物吞食后携带到另外的地方,其传播距离因动物活动范围而异。④自力传播属于主动扩散,靠果实成熟后炸开而把种子弹射出来,或者以地下走茎或地上匍匐枝远离母株,但传播的距离都是很短的。 既产生营养繁殖体又产生有性繁殖体的植物,同时具备主动扩散和被动扩散两种形式。

地形条件对于传播的影响是间接的。 例如,平原、丘陵、高山、河流、湖泊和海洋等,有的有利于繁殖体的传播,有的却成为传播的障碍,而地形特点有时会影响到传播方向和传播速度。

(二)动物的扩散

动物的每个个体均具有或大或小的可动性,除了有些小型动物的扩散有时具有偶然性,例如,幼小的昆虫在活动时间碰上气流时容易受风向气流的影响呈被动扩散以外,其他无论是幼体还是繁殖成体都可能表现出离开原栖息地的行为,所以,动物的扩散大多数表现为主动扩散。

引起动物扩散的原因包括食物资源不足、在社会结构和领域性处于低等级地位的个体常被逐出,幼仔长大被亲代驱逐,自然环境与气候的季士性变化,躲避天敌,追寻配偶,生境灾变以及环境污染等。

动物的扩散有3种形式:迁出(enigration)、迁入(immigration)、迁移(migration)。分离出去而不再归来的单方向移动称为迁出;进人的单方向移动称为迁人;周期性的离开和返回称为迁移。 迁移用于鱼类研究时也称为洄游,用于鸟类和兽类时也称为迁徙。迁移时动物往往集群行动,经过相同的路线,在一定时间到达一定的地点。有的学者还把迁移进一步分为外因性迁移(exogenous migration)和内因性迁移(endogenous migration)。前者是由周围环境的变化引起,后者与动物种群数量和繁殖有直接关系。

外因性迁移又可分为周期性迁移和非周期性迁移两种。 周期性迁移又分为昼夜迁移和季节性迁移。它与气候系件、食物条件的季节性变化有密切关系、但同时也是一种内分泌系统所控制的遗传行为入非周期性迁移与外界条件的非周期性变化有密切关系,特别与生活条件的剧烈恶化有关。 例如,在缺少食物的年代里,松鼠成群向远处迁移至200 km以外。冬季地面积雪过厚,也会迫使一些在地面上取食的留鸟迁移。此外,自然灾害,如火灾、水灾、风灾等偶然因素也能引起动物白的迁移。

内因性迁移是由于种群内部,主要是由于繁殖和密度的影响而发生的。例如旅鼠、蝗亜在种群密度上井到特别高的年份表现出大规模的迁出,而这种迁出是单向性的,绝大部分个体均在中途死亡,但也有以此种方式扩大种的分布区的记载。

动植物的扩散具有同等重要的生物学与生态学意义:①可以使种群内和种群间的个体得以交换,防止长期近亲繁殖而产生的不良后果。②可以补充或维持在正常分布区以外的暂时性分布区域的种群数量。③扩大种群的分布区。对于动物来说,迁出可能带来遭到天敌侵袭、存活和繁殖成功率可能降低等诸多风险;但也有可能降低暴露给捕食者和染上疾病的机会,增加遇到主要资源和配偶的机会、由于杂种优势而产生更多的合适后代的机会。

重要中、英文词汇

生活史(life histroy; life cycle)

生长和发育(growth and development)

繁殖(reproduction)

迁出(enigration)

迁入(immigration)

迁移(migration)