-

1 教学视频

-

2 教学课件

-

3 教学内容

-

4 章节测试

高昆 副教授【13.3 制约可持续发展的主要因素】

第三节 制约可持续发展的主要因素

在可持续发展战略深入实施的过程中,面临许多矛盾和问题:经济快速增长与资源大量消耗、生态破坏之间的矛盾;经济发展水平的提高与社会发展相对滞后之间的矛盾;区域之间经济社会发展不平衡的矛盾;人口众多与资源相对短缺的矛盾;一些现行政策和法规与实施可持续发展展战略的实际需求之间的矛盾等。其主要制约因素是资源不足、环境破坏、人口增长和科学技术水平不高。

从世界经济可持续发展的视角看,主要制约因素有:

(1) 科学技术的制约

科学发展不足对世界经济可持续发展的主要制约体现在对自然规律以及人类社会、经济与自然的复杂关系认识不全面,限制了人类做出正确的决策和确定正确的行动方向,使生产和生活处于盲目的状态;由于现有科技主要是只能一次性地利用资源的单程式技术,缺乏循环式的生态利用技术,从而使整个发展过程处于不持续的发展状态,这不仅增加了资源开发强度,而且也增加了污染排放度。

(2) 经济水平的制约

正确处理当前利益和长远利益的关系,需要在一定范围内牺牲部分当代人的利益或当代人的部分利益,需要将一部分收入用于支付环境和生态破坏的代价。但是,事实上由于很多发展中国家经济落后,连温饱都无法解决,当然就更无能力为后代人的利益作出安排。

(3) 经济制度的制约

当今世界的经济制度主要是私有制和资本主义市场经济制度,在这种制度下,追逐利润和个人财富是经济活动的主要目的,特别是追求短期效益是经济活动的主要动力。同时,在这种制度下存在严重的社会不公平,包括国际社会中的发达国家与发展中国家之间的不公平和各国内部各阶层间的不公平,受到不公平损害的国家和阶层难以做到可持续发展。

(4)时空制约

人类的生存和发展所需要的空间与自然环境生存和发展所需要的空间的矛盾将更加尖锐,如果在较短的时间内不能实现由非持续发展向可持续发展的转化,许多生态系统将在不远的将来被破坏殆尽。人口爆炸和地球狭小空间的矛盾,不仅表明没有更多的空间来容纳过多的人口,而且表明没有时间为寻求可持续发展途径和实现社会经济制度转轨提供缓冲(谢威,2009)。

从中国经济可持续发展的具体问题看,主要制约因素有:

一、资源不足

资源是一切生产的基础,是整个经济的食粮。在众多的自然资源种类中,最为基本的资源是土地资源、水资源、大宗矿产资源和能源资源。其中,土地资源和水资源既是基础性的自然资源,又是战略性的经济资源;既是生态与环境的重要组成部分,也是影响生态与环境的关键因素。它具有基础性、有限性、脆弱性三个特点。基础性是指水、土资源是人类赖以生存发展的基础条件和前提;有限性是指相对于不断增长的人类需求,地球能够提供给人类的水、土资源及其承载力是有限的;脆弱性是指水、土资源极易受到人类利用方式的影响,在利用不当的情况下,不仅会使生产力急剧下降,还会带来一系列生态与环境问题(秦大河,2003)。

造成资源不足的原因有多种,资源匮乏、资源浪费、资源利用率不高等,都会造成资源不足。

(一)人均土地资源少,土地退化严重

土地资源是最重要的自然资源之一,它不仅是人类生产活动最基本的生产资料与生活资料,它还是人类和其他生物的栖息地。

1. 土地资源现状

中国的陆地总面积 960 万 km2(96 000 万 hm2),人均土地面积仅为0.777hm2,不足世界人均土地资源量的1/3。

中国土地退化主要表现为天然草地的退化和非农业建设的占用过程。

天然草地退化的原因可以分为自然和人为两种,其中人为原因是主要的,如牲畜超载、不适宜的开垦等。

非农业建设占用耕地是耕地面积减少的主要原因。耕地的多少直接关系到我国的粮食安全,因此,要坚持保护耕地的基本国策,落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,坚持保护18 亿亩耕地红线不动摇。

2.土地资源对可持续发展的制约

(1) 土地退化,生产力下降:水土流失、土地盐渍化和土地沙漠化都会造成植被覆盖率的降低,严重地影响到农业生产。调查表明,中国水土流失面积达356 万 km?,占国土总面积的37.1%,平均每年流失土壤 45 亿t,每年因水土流失损失耕地约100 万亩(一亩约合 666.7m2)。据专家分析,按照目前的水土流失速度,50 年后东北黑土区1400万亩耕地的黑土层将流失殆尽,粮食将减产40%;35 年后西南岩溶区石漠化面积将翻一番,届时将有近1亿人失去赖以生存和发展的土地(鄂竟平,2009)。

中国耕地的土壤质量呈下降趋势。全国耕地有机质含量平均已降到1%,明显低于欧美国家2.5%~4%的水平。东北黑土地带土壤有机质含量由开垦时的8%~10% 已降为目前的1%~5%;缺钾耕地面积已占耕地总面积的56%,约50%以上的耕地微量元素缺乏,70%~80%的耕地养分不足。由于有机肥投入不足,化肥使用不平衡,造成耕地退化,保水保肥的能力下降。在北方,主要是人水矛盾,只有有了水,上述资源大面积退化的状况才能被逆转。在南方,主要是人地矛盾,由于南方丘陵多平原少,人均耕地就少。

人口增长和经济发展使土地承受的压力过重,过度开垦、过度放牧、乱砍滥伐和水资源不合理利用等都会使土地严重退化,在气候逐渐干燥的作用下,植被覆盖率降低,土壤生产力下降或丧失。

随着经济建设的发展,人口和非农用地不断增加,耕地逐年减少。人口与耕地的矛盾仍呈加剧之势。我国近 60%的陆地资源的质量出现不同程度的下降(主要发生于北方)。这对人均资源水平不足世界平均水平 1/3 的我国来说,实际上在深度和广度两个方面挤压了我们的生存发展空间。在北方,主要是人水矛盾,只有有了水,上述资源大面积退化的状况才能被逆转。在南方,主要是人地矛盾,这有赖于北方在解决了水的问题之后,形成新的替代资源。因此,在全局的高度上,综合协调这两个矛盾,是我国经济社会持续健康发展的关键所在。

(2) 土壤污染,严重影响农牧业的发展:土壤污染是严重影响经济发展的重要问题之一。

当土壤中的污染物含量超过植物的忍耐限度时,会引起植物的吸收和代谢失调;Cu、Ni、Co、Mn、Zn 等重金属和类重金属以及 As等会引起植物生长发育障碍。

土壤重金属被植物吸收后,可通过食物链危害人体健康。例如,长期食用镉残留的稻米,使得镉在人体内蓄积,从而引起全身性神经痛、关节痛、骨折,以致死亡。含重金属浓度较高的污染表土容易在风力和水力的作用下向大气和水体扩散,污染物直接或腐败分解后经挥发和雨水冲刷等扩散过程,会进一步污染大气、水环境,造成区域性的环境质量下降和生态系统退化等次生生态环境问题。

(3)土地利用与土地覆盖影响土地生产力的发挥:土地利用与土地覆盖变化是当前中国土地资源利用中不可忽视的两个重要问题。

土地利用是指人类有目的地开发利用土地资源的一切活动,如农业用地、工业用地、交通用地、居住用地等。现阶段土地利用大多以单纯经济利益为目的,在这种目标下的土地利用对土地利用类型的影响导致了各种自然生态系统的面积大量减少,生态系统提供的服务功能也大幅度减少。

土地利用变换类型是指一个生态系统类型型完全被另一个植被功能型不同的生态系统替代,如森林向草地的转换,群落结构、种群动态就会产生明显影响。与类型替代不同的是土地利用的渐变,是指生态系统物理环境或植被功能型的变化,如天然林向人工管理林的转变,传统粗放农业向现代集约农业的转变,草场过度放牧引起的生态系统统退化等。渐变的逐渐积累则导致变换类型。

土地覆盖则是指地表自然形成的或者人为引起的覆盖状況,例如与前面所述各种用地相关的物质现状,包括各类作物、森林、草地、房屋、水泥及沥青路面等则为土地覆盖的概念。 。

由于土地利用/土地覆盖变化影响到了人类生存与发展的自然基础,如气候、土壤、植被、水资源与生物多样性等,影响到地球生物化学圈层的结构、功能以及地球系统能量流动与物质循环等方面,因此,土地利用/土地覆盖变化与全球气候变化、生物多样性的减少、生态环境演变以及人类与环境之间相互作用的可持续性等密切相关。而且土地利用与土地覆盖变化作为一种人类的社会经济活动,也是人类对全球变化所作出的反应的一种方式。

(二)水资源匮乏,影响经济发展

水既是构成生物体的物质基础,又是生命协调过程不可缺少的物质,生物可以通过水从外界吸取养分,获得生存与运动所需的热量,又可以通过水排泄掉体内代谢的废物和散发多余的热量,达到与体温的平衡。

尽管水资源是人类赖以生存与发展的宝贵资源,但地球表面及其大气圈的水只有大约5%是处于自由的可循环状态,就是这 5%的可循环状态的水中,得洋占总储量的96. 5%,淡水大约只占3%。就是这3%的淡水,其中的68.7%都被冻结在两极的冰盖和冰川里,30% 左右以地下水形式存在,0. 36%存在于淡水湖中,0.05% 是土壤水分。这些数据告诉我们,与人类生存密切相关的水资源是十分有限的。人类可利用的淡水资源总计不到地球上总储水量的0.2%%。

近年来随着工业化进程的加快和经济的迅速发展,水环境污染日益加重,加之不合理的开发利用,使本来就短缺的淡水资源更加紧张,导致全世界面临淡水危机。因此,保护、节约水资源,加快治理水污染,实现水资源的可持续利用是摆在我们面前的重要而紧迫的任务,是我国实施可持续发展的关键。

1. 水资源现状

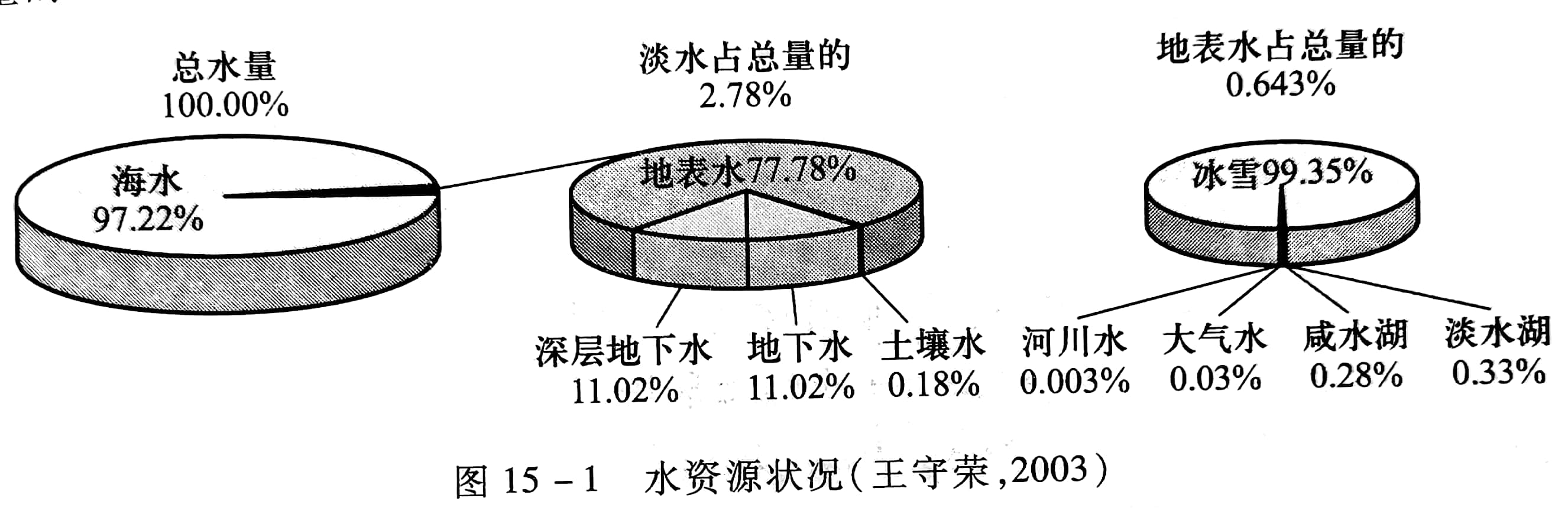

尽管水资源是人类赖以生存与发展的宝贵资源,但与人类生活和生产活动关系密切又比较容易开发利用的淡水储量约为 400 km*左右,仅占全球淡水总量的0.3%(图 15 -1)。

水资源主要来源于几个方面,大气降水、地表水、地下水和土壤水。这几种形式的水可以通过水循环逐年得到更新。

2.水资源短缺

(1) 生活用水的短缺:生活用水中的“饮用水”是水资源利用功能中的最高层位,是水资源利用的“重中之重”,它直接关系到饮水人群的健康与生命安全,关系到社会稳定与综合国力的增强。

具有饮用功能的“水”,主要是地表水和地下水。

从地表水的状况来看,全国七大流域人均水资源量除珠江和长江两大流域外,其余五大流域均在缺水警戒线之下,说明水资源严重紧缺。

从地下水的状况来看,全国多年平均地下水资源量为8288 亿 m3,其中北方平原区地下水资源量为1468亿m3,占全国平原区的78%,可开采量多年平均约为1000 亿m3。南方平原区地下水只有405.1 亿 m3,地下水资源并不丰富。全国 668 个城市,其中缺水城市 400 多个,严重缺水城市114个,北方地区有 71个,南方有 43 个。可见,全国城市普遍缺水,几乎所有的省会城市都缺水。

(2) 农业水资源的短缺:我国是一个农业大国,从农业用水的特点来看,不仅用水总量紧缺,而且缺失程度加剧。据测算,我国干旱缺水地区占国土面积的72%,单位耕地面积的水资源量1440 m3,仅为世界平均的67%,单位灌溉面积的水资源量仅为世界平均的19%。即使是在这种情况下,农业用水占总用水量的比例仍然在逐年下降。水资源短缺问题已经成为影响我国粮食安全、生活质量提高、经济社会发展、生态环境改善和社会安定的主要制约因素。农业水资源的短缺是21 世纪中国农业生产面临的重大挑战(王晓宇,2008)。

(3) 生态用水的短缺:生态用水是为了保证生态系统不断进行能量交换和物质循环以及保持生态控制和生态调节的动态平衡所需要的用水。具体包括维持水热平衡(即降水与地表水蒸发、植被蒸腾之间的平衡)、生物平衡(维持水生生物生长及水体自然净化)、水益盐平衡(防止海水人侵、保持淡水性状)所需的用水。

生态环境用水则是指为维护生态环境质量不再进一步恶化并逐渐改善所需消耗的地表水和地下水资源总量,主要包括维持河流的生态基流、维持必要的湖泊与湿地水面、维持一定地下水水位用水、水土保持用水、污染水域的稀释更新用水及城市河湖用水等。

3.水资源的浪费

水资源浪费可以从饮用水、工业用水和农业用水三个方面来看。

(1) 生活用水的浪费:根据对十个城市居民用水的调查,发现家庭用水最大项为“清洁洗涤”,占用水量的58.7%,“沐浴”占 27.3%,“做饭”占 6.9%,“饮用”占5.6%。这说明绝大多数城市家庭用水的主要方面是清洁洗涤。这一点在不同城市不存在显著性差异。

调查中还发现,有17.11% 的市民在用肥皂或洗衣粉搓衣服的时候开着水管,25.5%的市民在用洗面乳洗脸的时候开着水管,34.3% 的市民在洗澡过程中抹沐浴乳、洗发液的时候开着水管。这说明浪费用水主要产生于去污洗涤用水的过程之中。

(2) 工业用水的浪费:工业生产离不开水,它的主要用途有原料用水,产品处理用水,锅炉用水,冷却用水,洗涤用水和温、湿度调整用水等。这些用水主要集中在火力发电、钢铁、石油石化、纺织和造纸5个行业。

以造纸业为例,生产1吨纸的用水量是 400 t左右,1 吨纸的价格是3 800元,1 吨纸的纯利润也就是300 元,也就是说,400 t水换来 300元的利益。如此的代价将带来什么样的后果是可想而知的。

(3) 农业用水浪费严重,具体表现为:灌溉水的利用率低,一方面由于灌溉技术落后,灌溉设施老化失修,渠灌区渠系损失达 50%,农田蒸发损失 17%,实际利用量仅有33%;另一方面由于习惯了大水漫灌,造成单位面积的灌水量过大,灌水定额大都高出作物实际需要的2倍多,浪费极为严重。

自然降水利用率低,我国主要依靠自然降水的旱农地区约有 0.8亿 hm2,70%分布在年降水量为 250 ~600 mm 的北方地区,由于粗放经营,农田对自然降水的利用率只有 56%,而这其中还有26%的水分消耗于田间的无效蒸发。真正用在作物生长的水还能够占多少呢?

4. 水资源的污染

中国的地下水占水资源总量的 1/3,全国 90%的地下水都遭受了不同程度的污染,其中 60% 污染严重。有关部门对118 个城市的连续监测数据显示,约有64%的城市地下水遭受严重污染,33% 的地下水受到轻度污染,基本清洁的城市地下水只有3%(蓝天,2013)。随着我国城市化、工业化进程加快,部分地区地下水超采严重,水位持续下降;一些地区城市污水、生活垃圾和工业废弃物污液以及化肥农药等渗漏渗透,造成地下水环境质量恶化、污染问题日益突出,给人民群众生产生活造成严重影响。

水污染的总体状况为:一是全国地表水污染依然较重。二是七大水系(长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河等)轻度污染。三是中东部旱区湖泊水质明显下降,对湖区的湿地以及候鸟的生存造成了影响。以洞庭湖为例,其东部湿地保护区目前有2万多亩(1 亩~666. 7 m?)的湿地已经干涸,这对生物多样性会造成较大影响和损害。四是近岸海域水质总体为轻度污染。四大海区中,黄海和南海近岸海域水质良好,渤海近岸海域水质差,东海近岸海域水质极差。

水污染使水资源不能进入再生的良性循环,加剧了水资源的短缺。主要表现为:

(1) 工业废水和生活污水造成的点源污染:据全国1845 个城镇的统计,废(污)水日排放量为 8.6x10’ t,其中工业废水占 83%,生活污水占 17%。而且90%以上的废(污)水未经任何处理就直接排人水域,使河流、湖泊、水库遭到不同程度的污染。

(2) 污水灌溉给农业生产带来的危害:污水灌溉对农作物的影响主要表现在两个方面,即影响产量与污染品质。污水中有机污染物的主要指标是 COD、BOD。污水中的 NH, - N 会影响作物的生长,当污水中的氮含量过高时,就会导致作物徒长、倒伏、贪青、晚熟、易患病虫害,造成作物的减产。

(3) 化肥和农药的不合理使用造成的面源污染:由于目前农业生产中大量施用化肥和农药,特别是过量施用或不合理施用时,在水土流失的同时,大量氮、磷及农药进入水体导致严重污染。主要表现在两个方面:

①以营养型污染物污染水体环境:现代化农业的一个重要特征是使用化肥,据国外测算,现代化农业产量至少有1/4 是靠化肥获取的。但在化肥实现作物增产的同时,也产生了一些负面效应。施人土壤的剩余养分通过各种途径进入环境,其结果不仅造成水体污染,也使土壤结构受到破坏。反过来,由于土壤结构受到破坏,土壤保水保肥能力大大下降,因此化肥施用量越来越大,形成恶性循环。

经调查,我国将近一半的湖泊处于严重的富营养化状态,主要是由于这些区域的农业面源污染和人畜粪尿排放而造成,水体中的氮、磷污染物 1/3 来自农业面源污染。

②以毒害型污染物污染水体环境:杀虫剂、除草剂及其降解产物和化肥中夹带的重金属、有毒有机物等,其直接的毒害是引起水体生物的急性中毒,如有机磷、有机氯农药;间接毒害表现为有毒物质在水体食物链中的富集,如磷肥中的重金属镉等。这些有毒物质最终将影响到人类本身。

5. 水土流失问题

水土流失是在人类活动影响下,特别是人类严重破坏了坡地植被后,在水流作用下所造成的土壤被侵蚀、搬运和沉积的过程。

水土流失所引发的危害影响深远。它不仅极大地破坏农业生产条件,恶化生态环境,加剧洪涝和干旱灾害,也严重制约国家经济社会的可持续发展。造成水土流失的主要原因有:

(1) 季风气候降水集中,多暴雨,耕地表土随着地面径流而流失,植被遭到破坏,大量营养物质被带走,降低土壤肥力,并最终导致土地生产力的下降。

(2) 由于人口增长过快,耕地不足,导致毁林和陡坡开荒,森林过伐和草原过牧,以及开矿、修路等大型基本建设缺乏水土保持措施,其结果是耕地的严重退化以及水土流失和沙漠化。

根据 2012 年国土资源部、水利部和环境保护部的统计,我国水土流失面积达356 万 km2,占国土面积的 39%。全国农耕地水土流失面积约为4 867 万 hm2,占耕地总面积的38%,严重影响了农业生产,特别是粮食生产。

黄土高原的水土流失问题尤其突出。严重的水土流失,形成了黄土高原千沟万壑、光山秃岭的景象。黄土高原输人黄河下游的泥沙多年平均为 16 亿t,其中有4亿t淤积在黄河下游的河道上,平均每年淤高10 cm,造成下游河床高出两岸地面3~10 cm,最高处达 15 cm,成为举世闻名的“地上悬河”,使1亿多人口受到洪水的严重威胁。据科学研究推算,在自然状态下要形成1m厚的土壤,需要1.2 万~4万年,即形成25px 厚的土层需要 120~400 年。从目前看来,黄土高原每年流失土层1 cm,流失速度比形成速度快 100 多倍至400 倍。

(三)能源不足

1. 能源资源现状

中国的能源资源总量比较丰富。如拥有较为丰富的化石能源资源。其中,煤炭占主导地位。探明的煤可采储量约占世界的 13%,列世界第三位。虽然已探明的石油、天然气资源储量相对不足,但油页岩、煤层气等非常规化石能源储最潜力较大。中国拥有较为丰富的可再生能源资源。水力资源理论蕴藏量折合年发电量为6.19 万亿千瓦时,经济可开发年发电量约1.76 万亿千瓦时,相当于世界水力资源量的 12%,列世界首位。

2.能源资源对可持续发展的制约

(1)人均能源资源拥有量较低:中国人口众多,人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平。煤和水力资源人均拥有量相当于世界平均水平的50%,石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15 左右。耕地资源不足世界人均水平的30%,制约了生物质能源的开发。

(2) 能源资源赋存分布不均衡:中国能源资源分布广泛但不均衡。煤炭资源主要赋存在华北、西北地区,水力资源主要分布在西南地区,石油、天然气资源主要赋存在东、中、西部地区和海域。中国主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区,资源赋存与能源消费地域存在明显差别。大规模、长距离的北煤南运、北油南运、西气东输、西电东送,是中国能源流向的显著特征和能源运输的基本格局。

(3) 能源资源开发难度较大:与世界相比,中国煤炭资源地质开采条件较差,大部分储量需要井工开采,极少量可供露天开采。石油天然气资源地质条件复杂,埋藏深,勘探开发技术要求较高。未开发的水力资源多集中在西南部的高山深谷,远离负荷中心,开发难度和成本较大。非常规能源资源勘探程度低,经济性较差,缺乏竞争力。

(4) 能源以煤炭为主,可再生资源开发利用程度很低:中国探明的煤炭资源占煤炭、石油、天然气、水能和核能等一次能源总量的 90%以上,煤炭在中国能源生产与消费中占支配地位。20 世纪 60 年代以前中国煤炭的生产与消费占能源总量的90%以上,70 年代占80%以上,80 年代以来煤在能源生产与消费中的比例占 75%左右,其他种类的能源增长速度较快,但仍处于附属地位。1995 年,世界能源生产总量达到 123 万亿吨标准煤,固体、液体、气体、水电和核电的比重分别为28.3%、38.4% 、23.5%和9.8%(刘洪,1999)。在世界能源由煤炭为主向油气为主的结构转变过程中,中国仍是世界上极少数几个能源以煤为主的国家之一。

(5) 能源消费总量不断增长,能源利用效率较低:随着经济规模的不断扩大,中国的能源消费呈持续上升趋势。1957-1989 年中国能源消费总量从9 644万吨标准煤增加到 96 934 万吨,增加了9倍。1989-1999年,中国能源消费从96 394 万吨标准煤增加到122 000 万吨,增长 26%。受资金、技术、能源价格等因素的影响,中国能源利用效率比发达国家低很多。能源综合利用效率为32%,能源系统总效率为9.3%,只有发达国家的 50% 左右。1994 年单位 GNP能耗(吨标准煤/千美元)比较,中国分别是瑞士、意大利、日本、法国、德国、英国、美国、加拿大的 14.4 倍、11.3 倍、10.6 倍、8.8 倍、8.3 倍、7.2 倍、4.6 倍、4.2 倍。

(6) 能源消费以国内供应为主,环境污染状况加剧,优质能源供应不足:中国经济发展主要建立在国产能源生产与供应基础之上,能源技术装备也主要依靠国内供应。20 世纪 90 年代中期以前,中国能源供应的自给率达 98% 以上。随着能源消费量的持续上升,以煤炭为主的能源结构造成城市大气污染,过度消耗生物质能引起生态破坏,生态环境压力越来越大。世界银行认为,中国空气和水污染所造成的经济损失,大体占国内生产总值的3% ~8%。中国有的学者甚至认为中国环境破坏造成的经济损失占到国民生产总值的10%。

(四)矿产资源

1.矿产资源现状

我国已发现 168 种矿产,探明有储量的矿产 157 种,其中能源矿产9种,金属矿产 54 种,非金属矿产 91 种,水气矿产3种。已发现矿床、矿点 20 多万处。这些资源中有92%的一次能源、70% 的农用生产资料、80% 的工业原材料。

我国是世界上矿产资源总量丰富,矿种比较齐全的少数几个矿产资源大国之一。已探明的矿产资源总量约占世界总量的12%,仅次于美国和俄罗斯,居世界第3位。但人均占有量仅为世界人均占有量的 58%,列世界第53 位。

矿产资源在经济社会发展中具有相当重要的基础性地位。伴随经济发展,人们对化石能源等矿产资源需求还会大幅度增长。特别是21 世纪以后,在大规模和超大规模的开发利用以及消耗情况下,中国的矿产供需关系异常复杂,形势异常严峻。

2.矿产资源不足对可持续发展的影响

(1) 矿产资源类型多、品位低、开发难度大:虽然中国有稀土、钨等优势矿种,但是关系国计民生的支柱性矿产比如铁、锰、铜、锌、铝、等矿产,或难选矿多,或贫矿多,进而不同程度上影响其开发和利用。中国铁矿石的平均品位仅为33. 5%,比全球平均水平低约 10%,而国外一些主要铁矿生产国如巴西和俄罗斯等,其不经选矿品位就达 62% 的商业矿品位;中国铜矿平均品位仅约 0.87%。

(2) 矿产资源总量丰富,人均占有量少:能源和铁矿等对经济长远发展重要推动的资源还不到世界平均水平的1/2。而其他主要的矿产人均占有水平(钨、稀土除外),均比世界人均水平低,有些还不到世界平均水平的1/3。

(3) 资源有效利用率不高,开发引起的环境问题较多:矿产资源开发中资源浪费与环境污染严重,造成的一系列生态环境问题。目前我国矿山环境问题主要有以下几个方面,即“三废”问题;地面变形,山排水、供水、生态三者的矛盾;水土流失,煤矸石堆积等,这几个主要问题引起的各种环境效应造成的直接和间接的环境问题为开发之后的经济发展和环境保护产生了毁灭性的后果。因此,对于煤矿开采区复垦治理尤其显得重要,也为经济的可持续发展起到关键性的作用(沈渭寿,2004)。

矿产平均总回收率比发达国家低 10% ~20%,仅为 30% ~ 50%,2/3 以上矿山综合利用指数低于 25%;工业废渣的综合利用率仅 29%,成为相当严重的二次污染来源。铜矿平均回收率仅 50%,煤炭总回收率仅 32%,钨矿平均回收率仅 28%。矿产浪费导致了中国资源大量依赖进口以及对环境的污染。日益严重的环境问题既威胁人们生命安全,又从根本上限制了经济发展。更加严峻的是占全国总数 36.8%的个体矿环保工作几乎一片空白。在矿产勘察开发利用中,必然对环境造成负面影响。

在人口、经济发展对资源的压力接近或超过资源的承载能力时,在既定的人口、经济背景下,制定合理的资源开发利用策略和方式,对于尽可能保证资源的可持续利用,具有决定性的意义。

二、环境破坏

随着人口的增加,人类赖以生存和发展的环境不断发生变化,出现了许多影响人类生活和生产、甚至影响人类生存的种种问题。认识环境和可持续发展的关系,解决环境与经济发展的矛盾显得十分迫切和重要(秦大河,2003)。

经济增长需要消耗资源,资源消耗带来环境污染,环境污染又反过来影响生活质量和经济增长。这样环环相扣的关系已经成为制约经济社会发展的“瓶颈”。

中国的环境问题可以归纳为五类:

空气一一中国3/4 的城市人口生活在空气质量劣于国家标准的环境中。产生这些问题的一个主要原因是工业废气排放量的不断增大。

土地一中国有19%的陆地面积遭受土壤侵蚀,是世界上最严重的国家之耕地减少,森林贫乏,土地退化。

淡水一中国人均淡水拥有量只有世界的1/4,而且分布不均,北方地区人均水拥有量只有南方地区的1/3。淡水的根本性不足加上使用浪费和水体污染,造成中国100 多个城市淡水严重短缺,甚至导致工业生产中断。

海洋一中国海洋面积达 300 万 km2,在大陆架以及海岸线拥有长达 200海里专署经济区。由于陆地污染物排放、石油溢出和其他海洋活动等,几乎所有的沿海地区都遭到污染。天然捕捞量急剧下降。

生物多样性一中国拥有世界10%的维管类植物和陆生脊椎动物。然而,人类活动的影响已造成 15% ~ 20%的物种处于濒危状态。

三、人口增长

人口与经济发展的关系主要表现在人口增长的数量和人力资源原的素质等对经济发展的影响。

人口增长的数量会对经济发展带来一定的压力,但主要还是取决于人口增长的数量和速度是否与经济发展相适应,如果人口的状况与经济发展相适应,人口就是经济发展的促进因素;反之,它就会阻碍经济的发展(秦大河,2003)。

从整体人力资源素质看,在全球受高等教育最好的国家排名中,美国居首位,其次是瑞士、加拿大、芬兰和丹麦。中国受过高等教育的人员比例偏低,严重地影响到科学技术的创新与应用。从中国高等教育的发展趋势看,到 2030 年:人口平均受教育年限达到 12 年,受过高等教育的人口比例达到 12%,适龄青年进入大学的比率达到 40%。

在人与环境构成的“社会 - 环境”系统中,人作为这一系统中的重要因素,对系统的演化和发展有着重要的作用。但是,人又是自然界中的一部分,人类要自觉地控制自己的活动和行为方式,合理地开发和利用自然资源,协调经济发展与环境保护之间的关系,在经济建设的同时进行环境建设,保持而不是削弱地球维持生命的能力,保存物种遗传资源的多样性,保证人类对生态系统和生物物种的持续利用。这是经济发展的先决条件,同时也是人类生存和发展所必需的。

值得重视的是,目前影响人口增长和人力资源素质的一个重要因素就是城市化的问题。

城市化已经是区域社会经济发展到一定阶段的必然产物。从生态经济系统的角度看,城市化是一定区域内资源的大规模转换与集聚过程,其显著的特征在于打破以农业为主的传统稳态结构,而出现人口集中、产业集聚和用地扩张。随之产生两种趋势:一是在区域资源总量供给有限的约束条件下,实现资源的优化配置和集约利用,以促进区域生态经济系统各要素间的协调与可持续发展;二是资源配置的片面性和粗放利用,城市化与区域环境要素的不协调,造成资源浪费和生态环境恶化,生态经济系统向无序化与非持续性的方向演化。目前,在我国快速的城市化过程与大量的耕地资源流失,导致了土地利用格局在时空尺度上表现出快速的变化趋势。

四、科学技术水平

走可持续发展之路需要有科学技术的支撑。无论在提高资源利用率,实现低投入高产出方面,还是在开发新能源,解决污染问题等方面,都需要有创新的科学技术。例如,我国在西部地区开展了水资源可利用的科技攻关,切实解决了水资源的生态承载、生态用水等问题,为实施西部大开发战略提供了基础。在油气资源的科技攻关方面,我国在塔里木盆地发现了有史以来单个最大的油气田,在内蒙古鄂尔多斯市发现了最大的天然气储备田,这为解决油气量的短缺,为西气东输奠定了很好的基础。

可持续发展包括生态平衡发展、经济增长稳定、社会可持续发展,每一方面发展目标的实现都离不开科技进步。在生态方面,科技发展为保护和改善地球生态环境,以可持续的方式为使用可再生资源提供有力的手段和方法;在经济方面,科技的进步在转变经济增长方式、提高经济效益等方面有重要作用;在社会可持续发展方面,科技的进步为消除贫困,改善人们生活奠定了基础。总之,可持续发展是一项复杂的工程,要以一定的科技水平为前提。没有社会的科技进步,没有人们的科学素养及对可持续发展观的科学理解,没有较高的科技水平支撑,没有科技思想的培植和传播,低碳、可持续发展就不可能实现。

从科学技术水平的层面上看,制约可持续发展的因素很多,科学技术不仅影响到经济发展,它还影响到社会发展与环境发展。因此,科学技术在可持续发展中居于核心地位。这种核心地位体现在经济目标与社会目标之间、社会目标与环境目标之间、环境目标与经济目标之间、经济目标与科学技术之间、社会目标与科学技术之间、环境目标与科学技术之间都是双向的关系。前三个关系反映的是可持续发展的协调性,后三个关系主要体现科学技术在可持发展中的作用及制约因素。可持续发展是一个系统的发展。在这个系统中主要应考察的因素有经济、人口、资源、环境等。科学技术的作用也就是它如何作用于这些因素上,它起到怎样的功能。

例如,科学技术与资源利用。相对于人类对资源的无限需求而言,资源的供给是受到严重的限制的,主要包括资源数量的限制、质量的限制、时间的限制、空间的限制、结构的限制、资金的限制和环境容量的限制等。科学技术的作用表现在两个方面,一方面,科技进步可使几年前人们还难以想象其利用价值的自然物成为今天宝贵的资源,这为人类突破资源供给的限制带来了希望。另一方面,科技进步可以提高资源的利用效率。我国的资源状况决定了我们的经济不能走高消耗、浪费、粗放经营的发展展道路,而必须选择低消耗、节约、精细经营的发展道路,其核心是建立一个资源节约型、环境友好型的国民经济体系。

例如,科学技术与环境保护。可以从以下几个方面来考察科学技术与环境问题的关系。

1. 环境问题的根源是科学技术落后

事实表明,落后的科技水平导致落后的生产技术和生产方式,使自然资源过度消耗出太环暗遭受破坏

2.科学技术落后是环境污染的重要原因

生产技术水平高,资源、能源的利用率就高,排放到环境中的污染物数量相对就少;反之,生产技术水平低,资源、能源的利用率就低,排放到环境中的污染物数量自然就多。

3. 环境保护必须依靠科技进步

(1) 科学技术在认识环境污染方面已经作出了重大贡献。没有环境化学和分析化学的产生,就不可能很好地认识环境污染物中有害物质的浓度及影响。没有近代生态学的诞生,就不能深刻认识生态破坏的危害。人们将环境问题提到战略高度加以重视,应归功于科学技术的发展。

(2) 科学技术在治理环境污染方面具有重要作用。如生物工程技术、膜分离技术、高梯度磁分离技术、遥感技术、核技术、活性炭技术等新技术在环境保护中的广泛运用,为环境问题的解决提供了有效的途径。

(3) 依靠科技进步解决环境问题有着巨大的潜力。我国目前资源利用率不高,能源浪费严重。在这种情况下,依靠科技进步,通过技术改造,在提高经济效益的同时减少污染物的排放和对资源能源的消耗,有着巨大的潜力。