第三节 有毒有害物质循环

一、有毒有害物质循环的一般特点

有毒有害物质的循环是指那些对有机体有毒有害的物质进入生态系统,通过食物链富集或被分解的过程。由于工农业迅速发展,人类向环境中投放的化学物质与日俱增,从而使生物圈中的有毒有害物质的数量与种类相应增加,这些物质一经排放到环境中便立即参与生态系统的循环,它们像其他物质循环一样,在食物链营养级上进行循环流动。所不同的是大多数有毒物质,尤其是人工合成的大分子有机化合物和不可分解的重金属元素,在生物体内具有浓缩现象,在代谢过程中不能被排除,而被生物体同化,长期停留在生物体内,造成有机体中毒死亡。这正是环境污染造成公害的原因。

有毒物质的生态系统循环与人类的关系最为密切,但又最为复杂。有毒物质循环的途径、在环境中的滞留时间、在有机体内浓缩的数量和速度,以及作用机制和对有机体影响的程度等都是十分重要的课题。

在一般情况下,毒性物质进入环境,常常被空气和水稀释到无害的程度,以致无法用仪器检测。即使是这样,对食物链上有机体的毒害依然存在。因为小剂量毒物在生物体内经过长期的积累和浓集,也可达到使生物体中毒致死的水平。同时,有毒物质在循环中经过空气流动和水的搬运以及在食物链上的流动,常常使有毒物质的毒性增加,进而造成中毒的过程复杂化。在自然界也存在着对毒性物质分解、减轻毒性的作用,例如,放射性物质的半衰期,以及某些生物对有毒物质的分解和同化作用;相反,也有某些有毒物质经过生态系统的循环后使毒性增加,例如汞的生物甲基化等。

与大量元素相比较,尽管有毒有害物质的数量少,但随着人类对环境的影响越来越大,向环境中排放的有害物质的数量和种类仍在增加,它对生态系统各营养级的生物的影响也与日俱增,甚至已引起生态灾难,所以对有毒物质在生态系统中循环规律的研究已成为保护人类自身所必需。

二、有毒有害物质循环实例

在生态系统中,有毒有害物质的循环途径因毒物的性质而异,下面以 DDT和汞为例,分别介绍有机毒物和重金属元素在生态系统中循环的特点。

1. DDT

DDT 是一种人工合成的有机氯杀虫剂,它是一种化学性能稳定、不易分解但易扩散的化学物质,易浴于脂肪并且积累在动物的脂肪里,很易被有机体吸收,一旦进入体内就不能排泄出去,因为排泄要求水溶性。因此大量使用 DDT这类非自然的物质,对生态系统构成了明显的危害。现在生物圈内几乎到处都有 DDT 的存在。

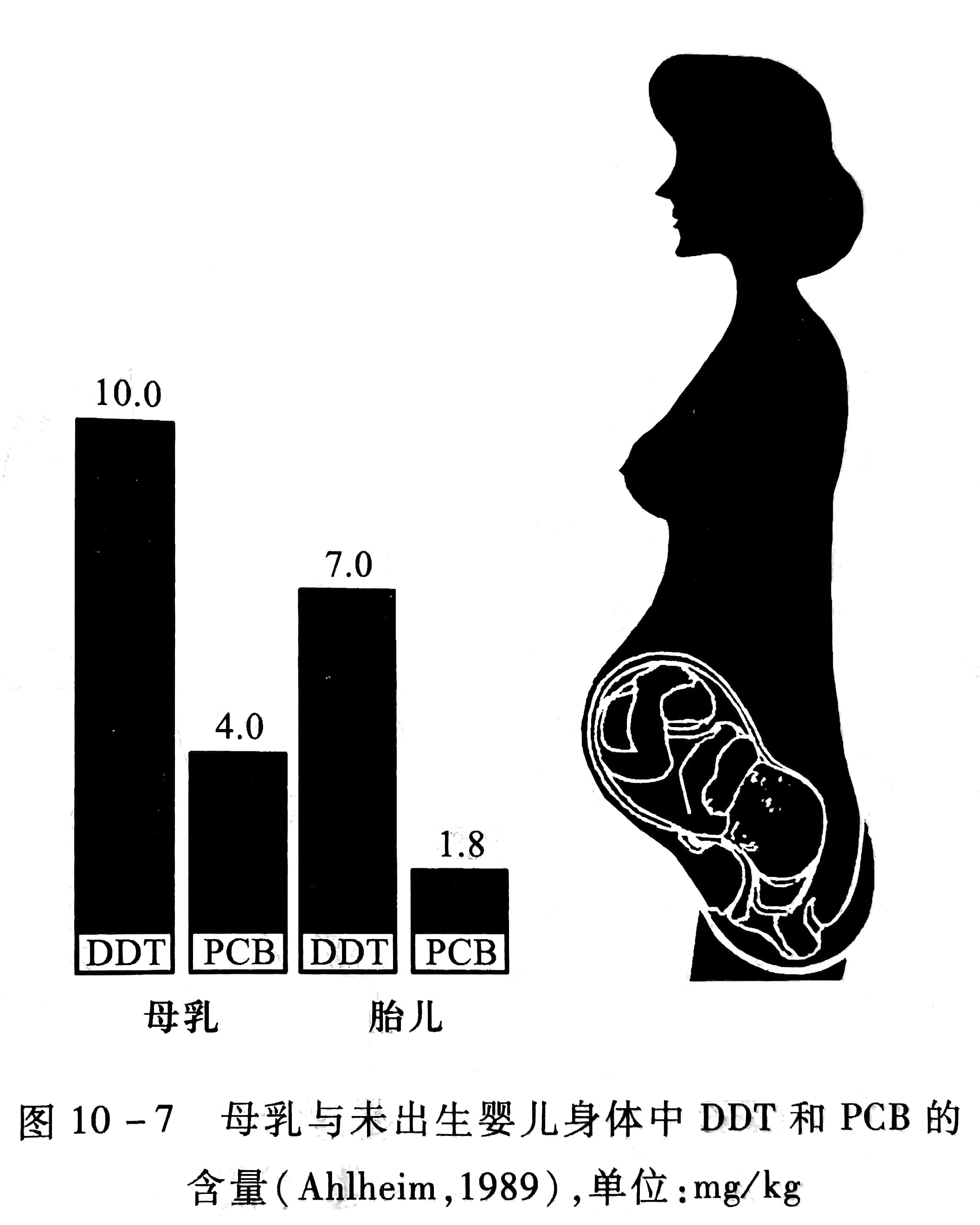

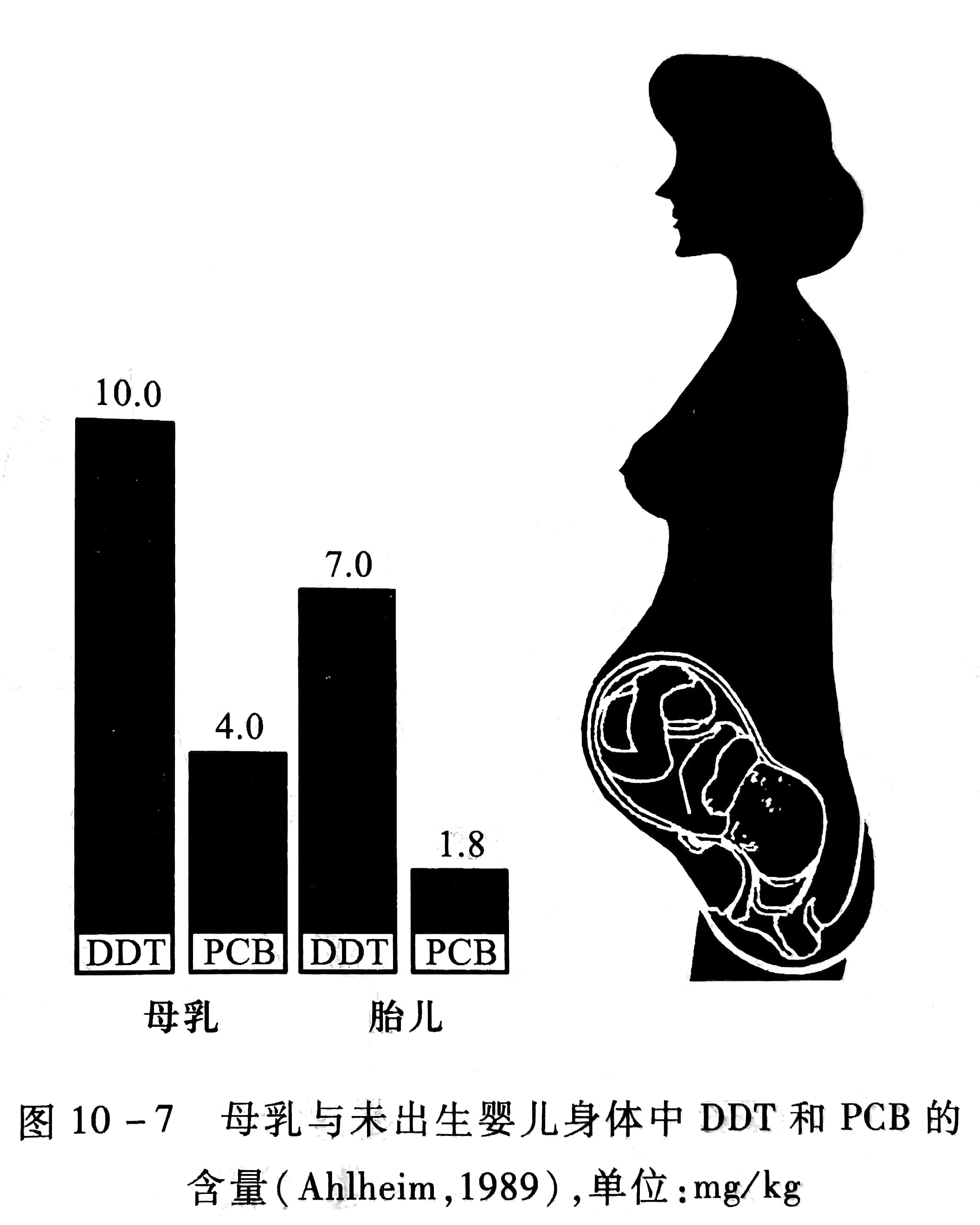

生态系统通过以下两个途径吸入人类喷洒的 DDT 并经过食物链加以富集。一是经过植物的茎和叶及根系进入植物体,在体内积累起来,被食草动物吃掉再被食肉动物所摄取,逐级浓缩;二是喷洒的 DDT 落入地面,经过土壤动物,例如吃土壤中有机物碎片的蚯蚓等,再被地上的食虫动物如小鸡所捕食,小鸡再被鹰等食肉鸟类所捕捉,逐级浓缩,这种通过食物链加以浓缩的过程称之为富集,或生物放大。图10-7 说明了母乳中 DDT 和PCB含量与3个月以上的胎儿身体中含量的关系。

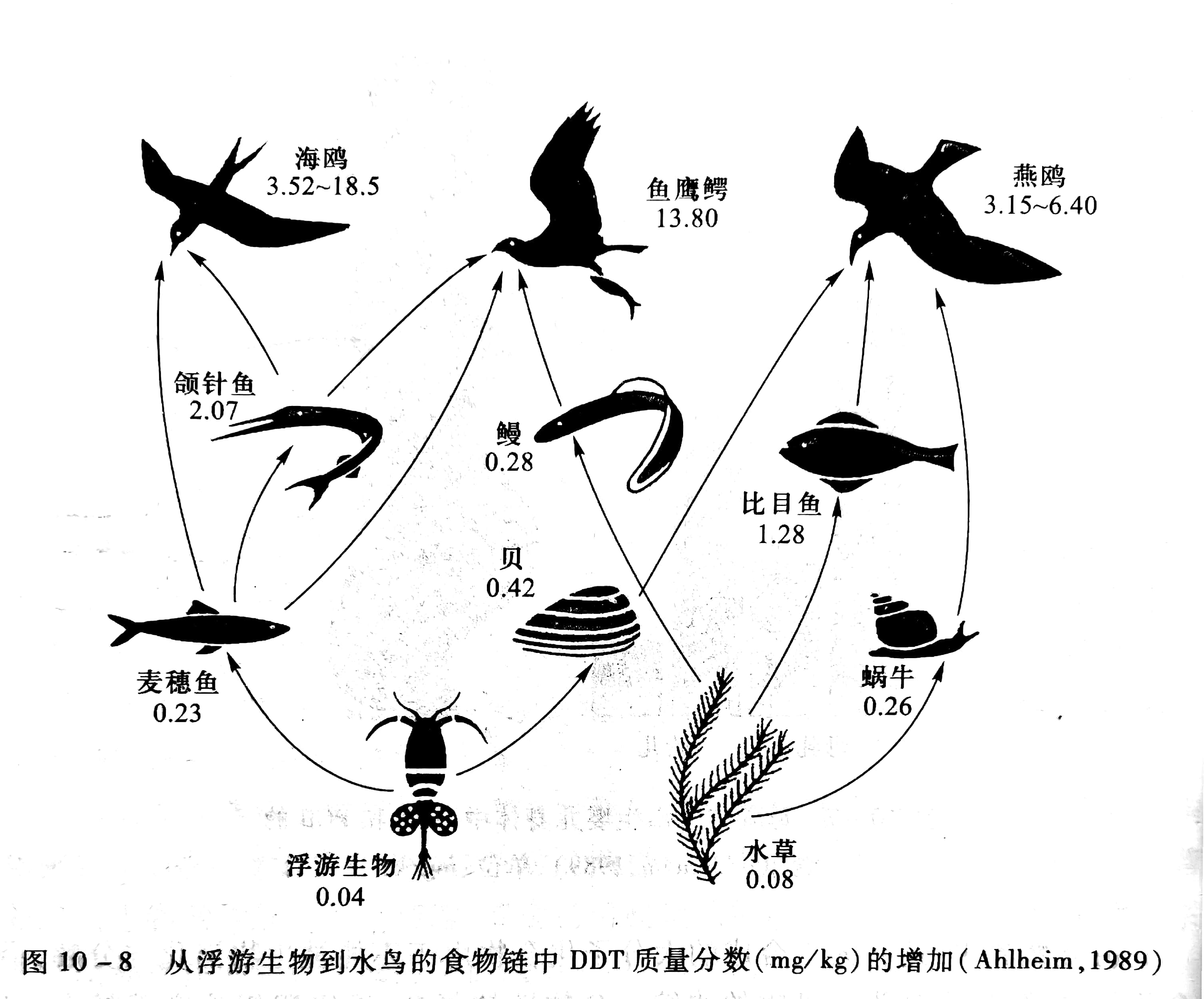

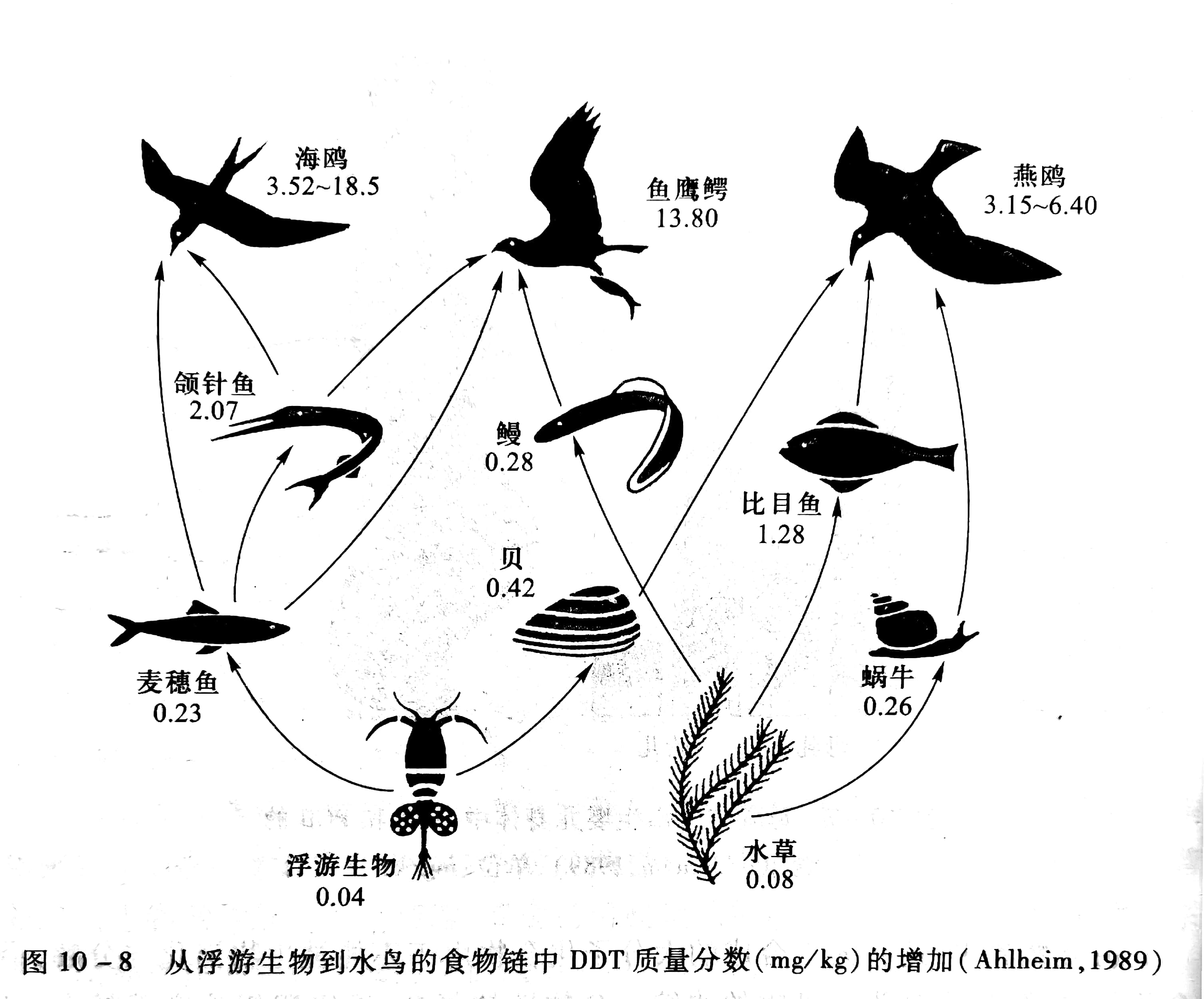

在自然界中,这些人工合成的大分子化合物由于不能被生物消化与分解,沿食物链转移,就表现为污染物的浓縮。食物链越复杂,逐级积累浓度就越大,呈倒金字塔形。在美国的密歇根湖,湖底淤泥中的 DDT 浓度为0.014 mg/L, 浮游藻类干物质中DDT 含量明显升高,在浮游动物体内已增加10倍,最后在吃鱼的水鸟体内,DDT 浓度已升高到98 mg/kg, 比湖底淤泥中的DDT 浓度高出1000倍,营养级越高,富集能力越强,积累量越大。图10 -8 给出长短不同的8种食物链,每条食物链都反映了这种富集的规律,如水草中的 DDT 质量分数为0.08mg/kg,蜗牛体中升高到0.26mg/kg,到燕鸥就升高到了3.15~6.40 mg/kg,燕鸥中的 DDT 质量分数比水草中的高出40~80倍。

在陆地生态系统中,吸收了有机氯杀虫剂的牧草,被马、牛、羊等食草动物吃掉,在它们的肉里和奶里富集,再被人食用,污染人体,对人类健康带来威胁。因此,DDT 已被许多国家所禁用。

2.汞

汞是一种具有高度毒性的非生命必需元素,日本的水俣病和瑞典野鸭突然灭迹就是汞污染造成的国际污染事件。汞在生物体内易与中枢神经系统的某些酶类结合,因而容易引起神经错乱,如疯癫、精神呆滞、昏迷以至死亡。此外,汞和一种与 DNA 一起发生作用的蛋白质形成专一性的结合,这是汞中毒引起先天性缺陷的原因。当汞进入生态系统中,被环境中特定的微生物转化为汞的有机化合物,如甲基汞,它是一种脂溶性的有机汞化合物,比无机汞毒性高 50 ~100倍,且更易被其他生物所吸收,其毒性也明显增加,进入人体可分布全身,尤其进入肝、肾,最后到达脑部,且不易排泄掉。

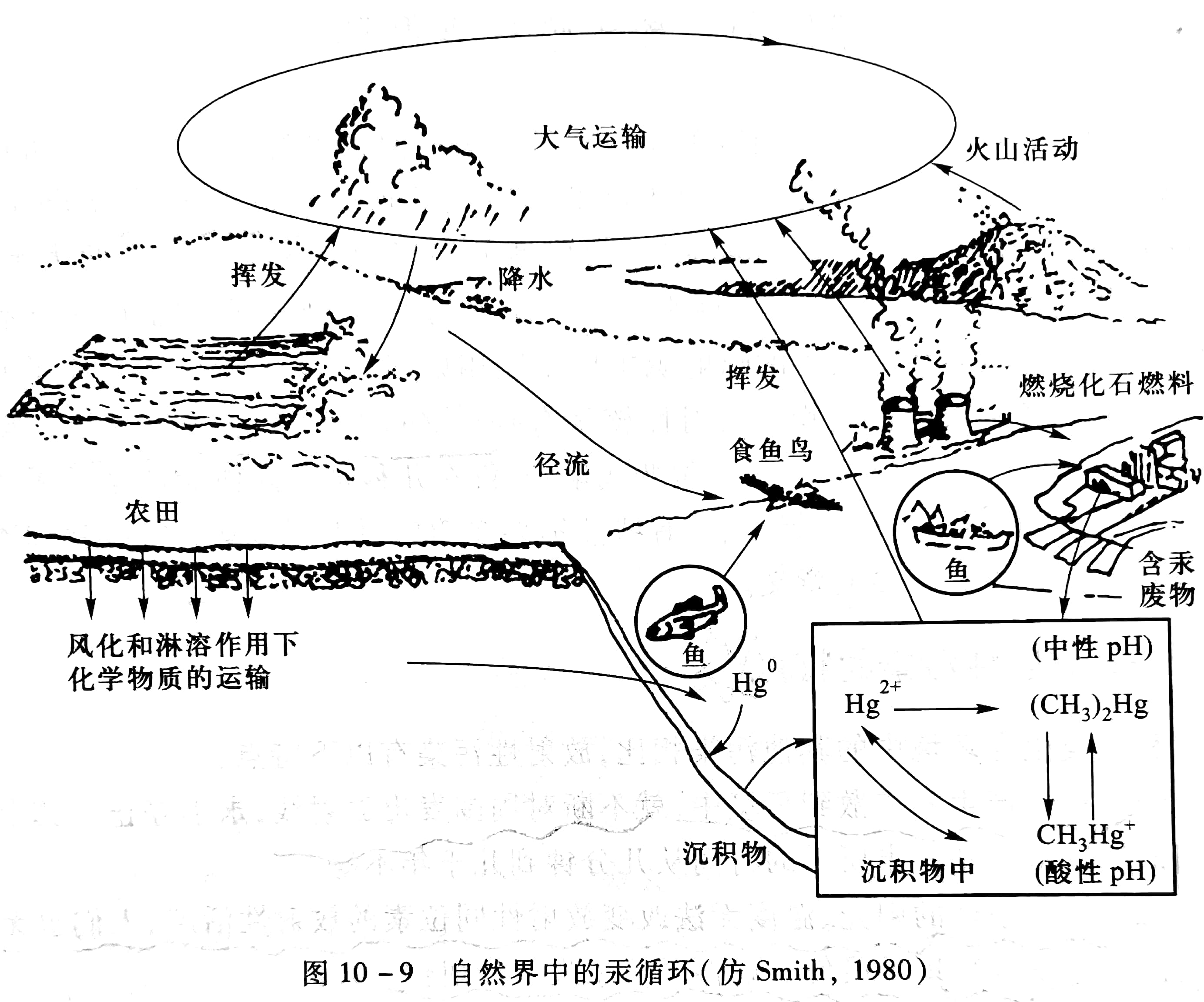

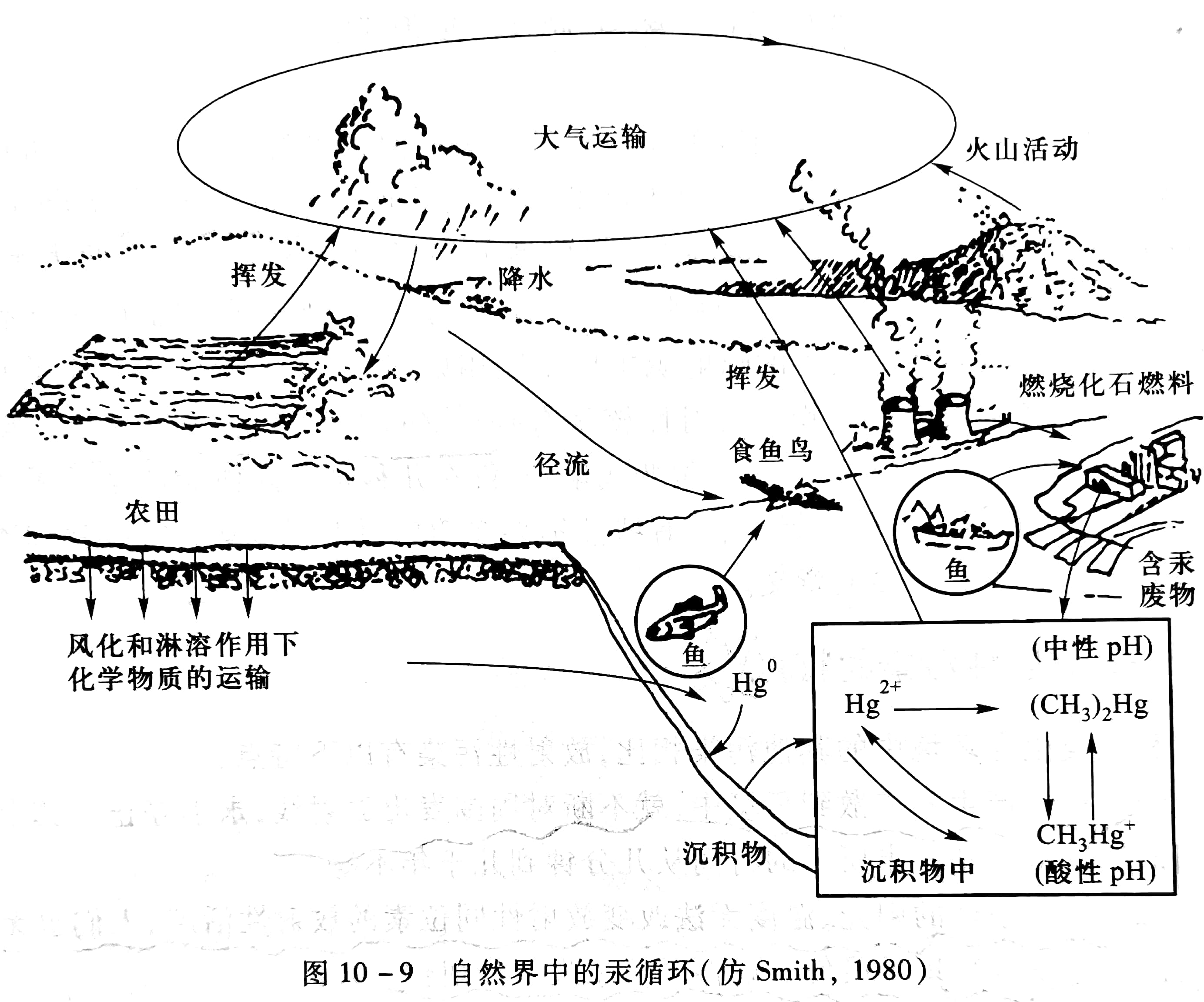

汞循环是重金属在生态系统中循环的典型代表。地壳中的求经过两条途径进入生态系统,一是通过火山爆发、岩石风化、岩溶等自然活动;一是经人类活动,如开采、冶炼、喷洒农药等。土壤和大气中的汞能在作物体内积累并通过食物链进入人体,对人类健康具有潜在危险。由于元素汞及其某些化合物在常温下呈液态,且可形成无色无味的汞蒸气,从而极易在土壤圈、生物圈和大气圈中迁移和转化(图 10 -9)。

土壤 - 植物间的汞交换:在土壤-植物系统中,植物主要是通过根系从土壤中吸收汞,汞主要与土壤中多种无机和有机配体形成络合物,在作物体内积累并通过食物链进入人体中。汞的形态、植物的种类、植物的器官和生长阶段等的不同对汞的吸收与积累都有影响。

大气 - 植物间的汞交换:大气与植物间的交换包括植物对汞的吸收与释放。气态汞能直接为植物地上部分吸收的事实已有大量报道。另一方面,植物体内的汞在生长期内会部分地释放到大气中。

土壤 - 植物 - 大气中汞向人体的迁移:主要通过两条途径,一条是系统中的气态汞通过呼吸道进入人体。汞是一种易于挥发的元素,具有扩散性和较大的脂溶性,侵入呼吸道可被肺泡吸收,经血液进入全身组织。当大气中汞蒸气含量超过 300 ng/m3时,即会严重危害人体健康。另一条是系统中的汞在植物的可食部位累积,然后通过消化管进入人体。各种来源的汞进入土壤后,95% 以上迅速被土壤吸附或固定。植物能利用的土壤汞是徵乎其微的,因为土壤中的黏土矿物和有机质对汞具有强烈的吸附作用,且土壤中的汞化合物溶解度很小,可溶态汞仅占土壤库中汞储量的极少部分,但它却是不断地向植物提供的汞源,当植物富集了高浓度的汞时会受到未毒害。有机汞、无机汞化合物和汞蒸气都会引起植物汞中毒。然而,在一般污染情况下植物不表现出汞的毒害症状,但此时植物体往往可富集较高水平的汞,这对主要靠陆生食物链生活的人类来说,却是一个非常严重的问题。根据 20 世纪 80 年代以来的报道,蔬菜可食部分含汞量超过食品卫生标准的现象时有发生。