第四节 放射性核素循环

放射性污染问题早为人们所关注。放射性物质像许多有毒物质一样,可被生物吸收、积累。元素的同位素物质可散发射线的称为放射性核素( radionuclide)或放射性同位素(radioisotope)。放射性的辐射源有天然和人工两大类。

天然的辐射源来自宇宙射线、土壤水域和矿床中的射线,如岩石和土壤中含有铀、针、钢3个放射系。人工的辐射源主要是医用射线源、核武器试验及原子能工业排放的各种放射性废物。放射性核素有锌(65 Zn)、锶(90Sr)、铯(137 Cs)、碘(131Ⅰ)、磷(32P)等。有些元素经过裂变或聚变,仅在几秒钟之内便能产生巨大能量。如铀、钚和氢的同位素氘、氚。有些并不裂变的放射性同位素,如碳、锌和磷等在示踪研究中有重要的意义。

一、放射性污染的特点

和人类生存环境中的其他污染相比,放射性污染有以下特点:

(1)具产生和扩散到环境中,就不断对周围发出放射线,永不停止。其半衰期即活度减少到一半所需的时间从几分钟到几千年不等。

(2)自然条件的阳光、温度无法改变放射性同位素的放射性活度,人们也无法用任何化学或物理手段使放射性同位素失去放射性。

(3), 放射性污染对人类作用有累积性。放射性污染是通过发射 a、β、γ或、中子射线来伤害人,a、β、γ、中子等辐射都属于致电离辐射。

(4) 放射性污染不像化学污染,放射性辐射,哪怕强到直接致死水平,人类的感官对它都无任何直接感受,从而采取躲避防范行动,只能继续受害。

二、放射性核素在生态系统中的循环过程

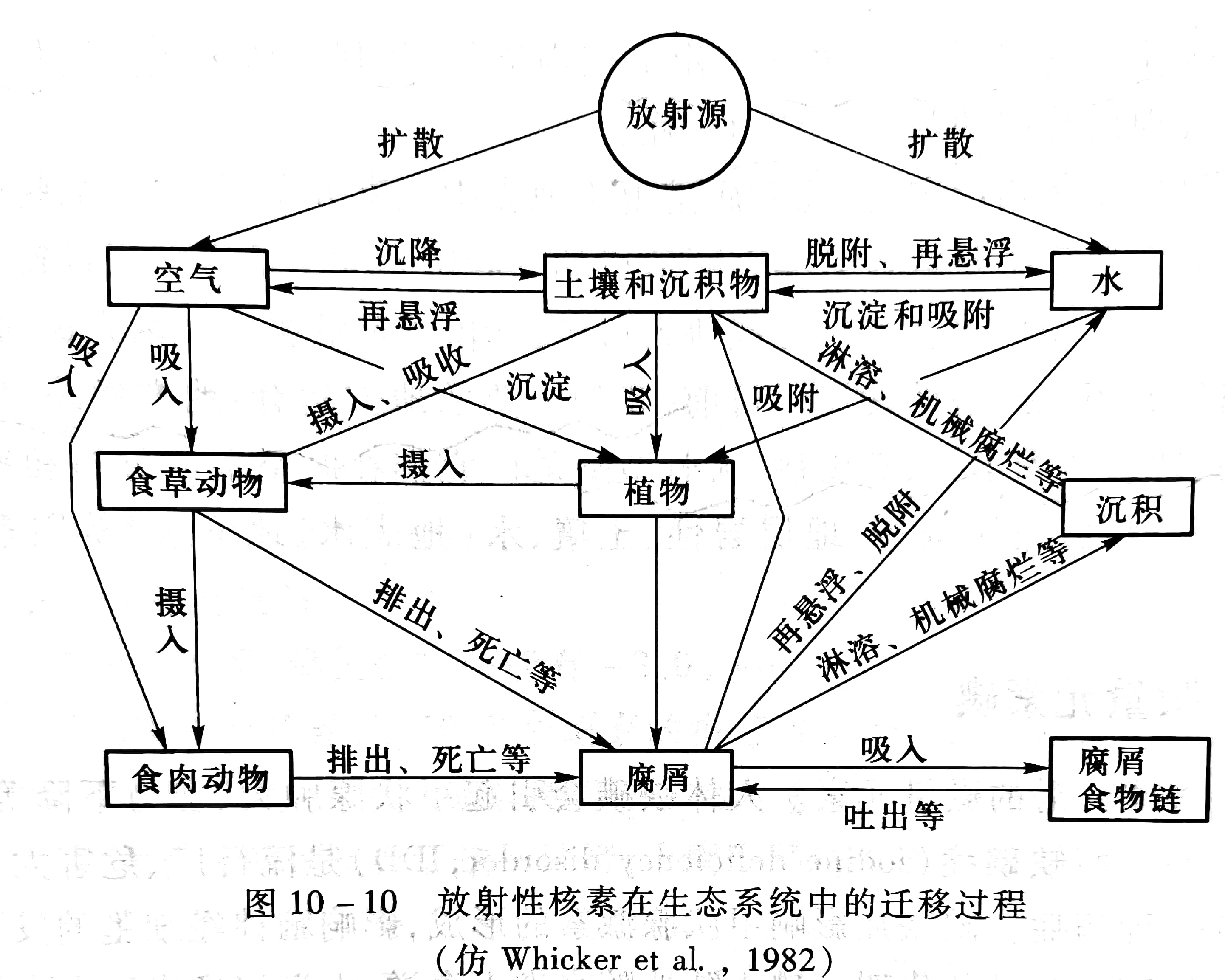

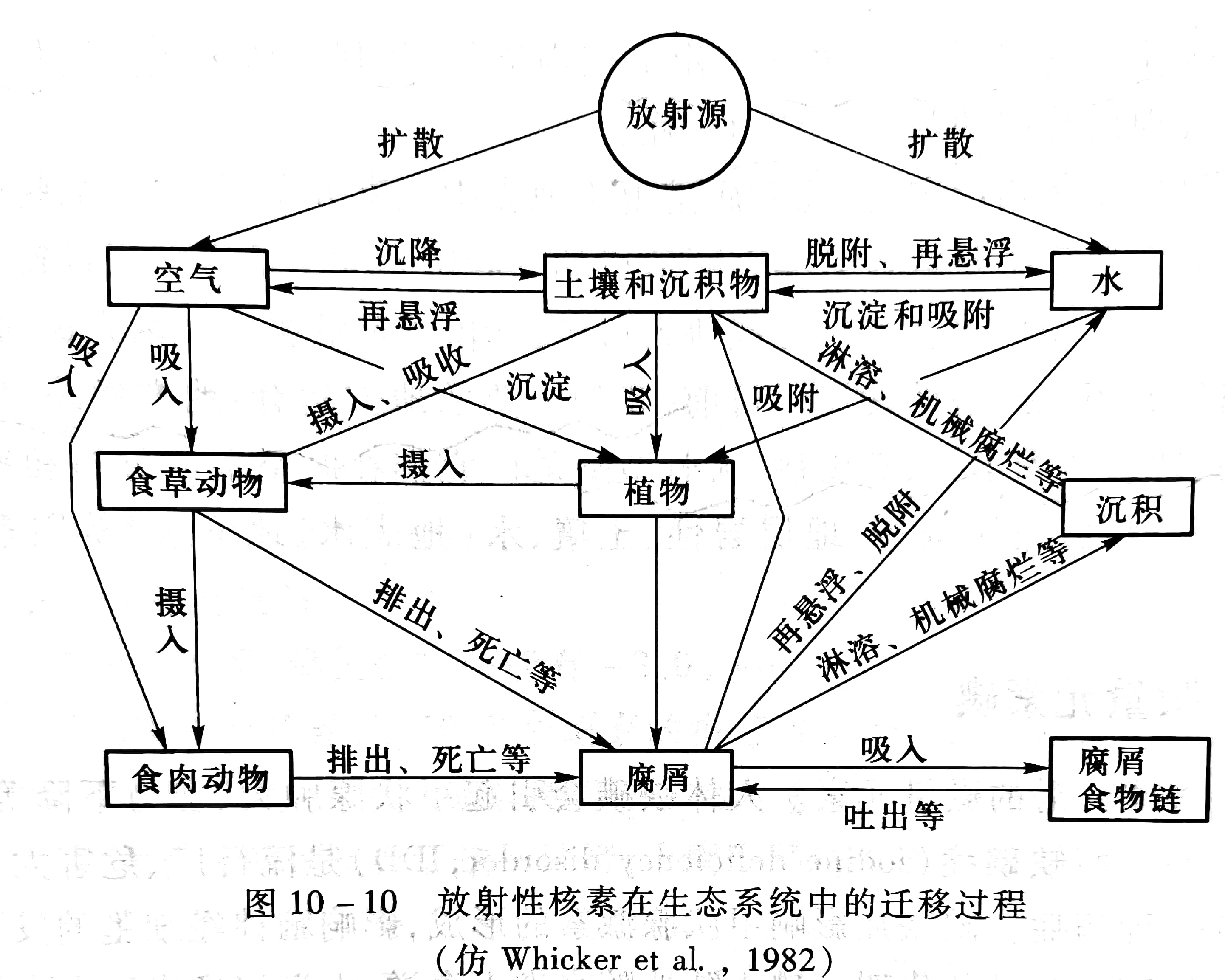

放射性核素可在多种介质中循环,并能被生物富集。不论裂变或不裂变,通过核试验或核作用物都进入大气层。然后,通过降水、尘埃和其他物质以原子状态回到地球上(图 10 - 10)。人和生物既可直接受到环境放射源危害,也可因食物链带来的放射性污染而间接受害。放射性物质由食物链进入人体,随血液遍布全身,有的放射性物质在体内可存留 14年之久。

陆地生态系统中的放射性核素主要来自大气颗粒的沉降以及液体和固体废物。生态系统中的植物通过叶子在大气中既可挡截污染颗粒,又可吸收放射性核素。植物还可以从土壤、落叶层中吸收放射性核素。从植物开始,放射性核素通过食物链在生态系统中迁移。例如,90Sr 和137Cs是生物地球化学循环中最为重要的两种放射性物质,放射性锶与稳定性元素钙的化学性质类似,与钙一起参与骨骼组织的生长代谢。

放射性核素对水域生态系统的污染大都是来自核电站排出的废物。进入水中的放射性物质成为水底的沉积物,并在淤泥和水之间不断循环。有些沉积物会被底栖动物和鱼类所吞食。某些海产动物,如软体动物能富集90Sr;牡蛎能富集大量65Zn;某些鱼类能富集55Fe。在食物链中,放射性核素浓度一般随营养层级增高而增加。

各种放射性核素在环境中经过食物链转移进人入人体后,其放射线对机体产生持续照射,直到放射性核素蜕变成稳定性核素或全部被排出体外为止。就多数放射性核素而言,它们在机体内的分布是不均匀的。因此,常可观察到一定剂量下某些器官的局部效应。

课外阅读材料:

(1)苏联(乌克兰)切尔诺贝利核电站泄漏事故及其带来的生态灾难及后续生态系统演变。

网址:https://baike.baidu.com/item/切尔诺贝利事故

(2)日本福岛核电站泄漏事故及其带来的生态灾难及其对人类和海洋动物的影响。

网址:https://wenku.baidu.com/view/9466d249e45c3b3567ec8b09.html