第二节 生态系统的初级生产

一、初级生产的基本概念

生产者通过光合作用合成复杂的有机物质,这个过程称为生产过程。消费者摄食植物已经制造好的有机物质(包括直接和间接取食食草动物和食肉动物),通过消化、吸收再合成为自身所需的有机物质,增加动物的生产量,这也是一种生产过程,所不同的是生产者是自养的,消费者是异养的。一般把自养生物生产过程称为初级(primary production),或第一性生产,其提供的生产力为初级生产力(primaryproductivity)。异养生物的再生产过程称为次级生产(secondary production),或第二性生产,其提供的生产力称为次级生产力(Secondary productivity) 。

生产力通常用每年每平方米所生产的有机物质干重(g·m-2·a-1)或每年每平方米所固定能量(J·m-2·a-1)表示。生产力是率的概念。生产力与生产量、生产率同义。

生态系统中的能量流动开始于绿色植物通过光合作用对太阳能的固定。因为这是生态系统中第一次能量固定,所以植物所固定的太阳能或所制造的有机物质称为初级生产量。

在初级生产过程中,植物固定的能量有一部分被植物自己的呼吸消耗掉,剩下的可用于植物生长和生殖,这部分产量称为净初级生产量(net primary production)。而包括呼吸消耗在内的全部生产量,称为总初级生产量(grossprimary production)。三者之间的关系是:

GPP = NPP + R

式中:GPP——总初级生产量,J·m-2·a-1;

NPP——净初级生产量,J·m-2·a-1;

R——呼吸所消耗的能量,J·m-2·a-1;

生物量是指在某一定时刻调查时軍位面积上积存的有机物质,单位是干重g/m2或J/m2生物量是量的概念。

全球陆地净初级生产量的估计值为年产115

生态系统 类型 | 面积 /106km2 | 净初级生产量(干重) | 生物量(干重) |

| 平均/ | 总计/ | 平均/ | 总计 |

| g·m-2·a-1 | 109t·a-1 | kg·m-2 | 109t |

| 热带雨林 | 17.0 | 2 200 | 37.4 | 45 | 765 |

| 热带季雨林 | 7.5 | 1 600 | 12.0 | 35 | 260 |

| 亚热带常绿林 | 5.0 | 1 300 | 6.5 | 35 | 175 |

| 温带落叶阔叶林 | 7.0 | 1 200 | 8.4 | 30 | 210 |

| 北方针叶林 | 12.0 | 800 | 9.6 | 20 | 240 |

| 疏林和灌丛 | 8.5 | 700 | 6.0 | 6 | 50 |

| 热带稀树草原 | 15.0 | 900 | 13.5 | 4 | 60 |

| 温带草原 | 9.0 | 600 | 5.4 | 1.6 | 14 |

| 苔原和高山植被 | 8.0 | 140 | 1.1 | 0.6 | 5 |

| 荒漠和半荒漠 | 18.0 | 90 | 1.6 | 0.7 | 13 |

| 耕地 | 14.0 | 650 | 9.1 | 1 | 14 |

| 沼泽和沼泽湿地 | 2.0 | 2000 | 4.0 | 1.5 | 30 |

生态系统的初级生产力还随群落的演替而变化。群落演替的早期由于植物生物量很低,初级生产力不高;随时间推移,生物量逐渐增加,生产力也提高;一般森林在叶面积指数达到4时,净初级生产力最高;但当生态系统发育成熟或演替达到顶极时,虽然生物量接近最大,系统由于保持在动态平衡中,净生产力反而最小。由此可见,让生态系统保持到“青壮年期”是最有利可图的,不过从持续发展和保护生态着眼,人类还需从多目标间作合理的权衡。

二、初级生产的生产效率

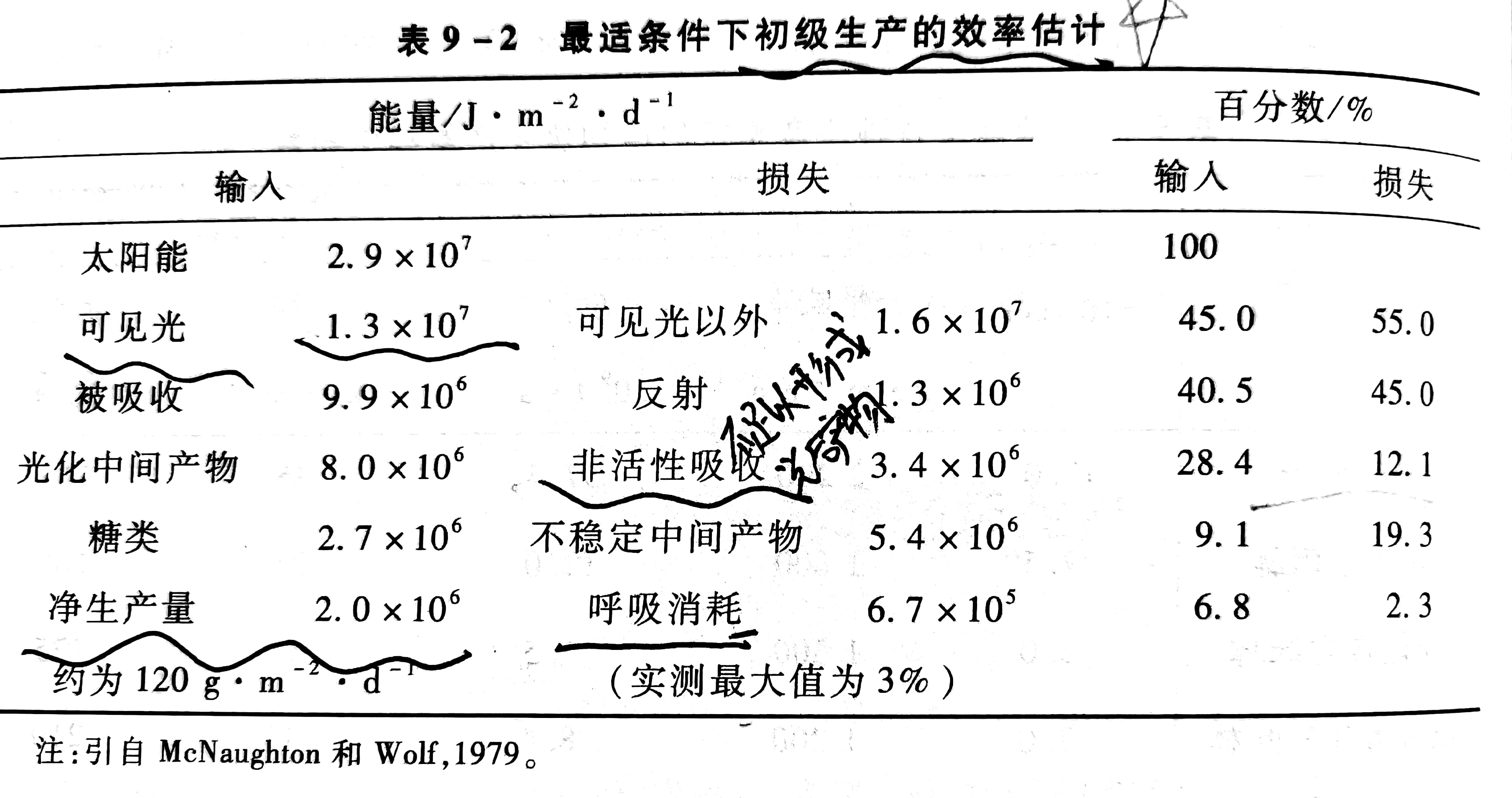

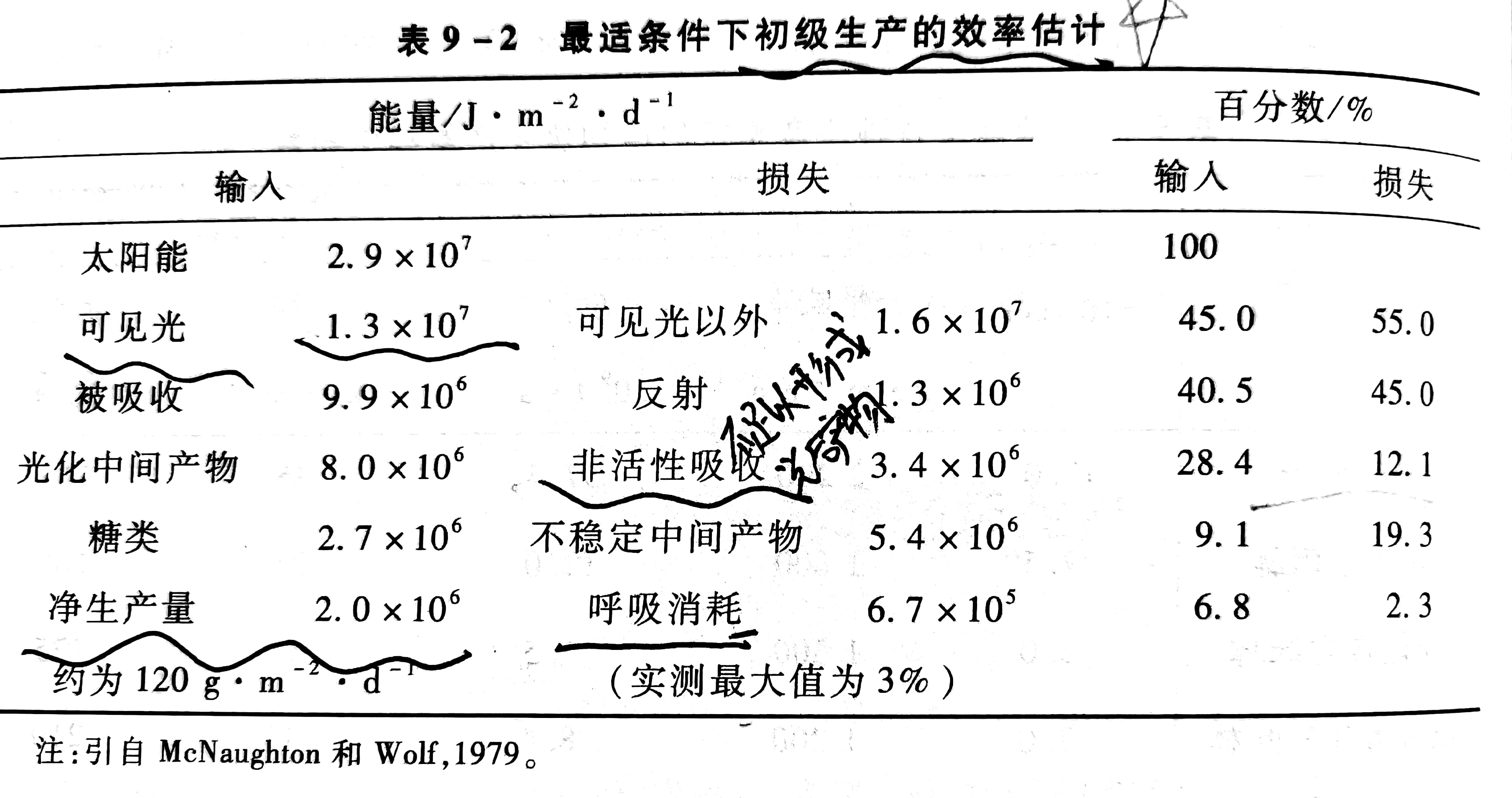

对初级生产的生产效率进行估计,可以一个最适条件下的光合效率为例(表9-2)。

在热带一个无云的白天,或温带的仲夏,太阳辐射的最大输入可达 2.9 x107J·m-2·d-1。扣除 55%属紫外或红外辐射的能量,加上一部分被反射的能量,真正能为光合作用所利用的就只占辐射能的 40. 5%,再除去非活性吸收(不足以引起光合作用机理中电子的传递)和不稳定的中间产物,能形成糖类的约为2.7x106 J·m-2·d-1,相当于 120g·m-2·d-1的有机物质,这是最大光合效率的估计值,约占总辐射能的 9%。但实际测定的最大光合效率的值只有54 g·m-2·d-1,接近理论值的 1/2,大多数生态系统的净初级生产力的实测值都远远较此为低。说明净初级生产力不仅仅是受光合作用固有的转化光能的能力所限制,还受其他生态因素限制。

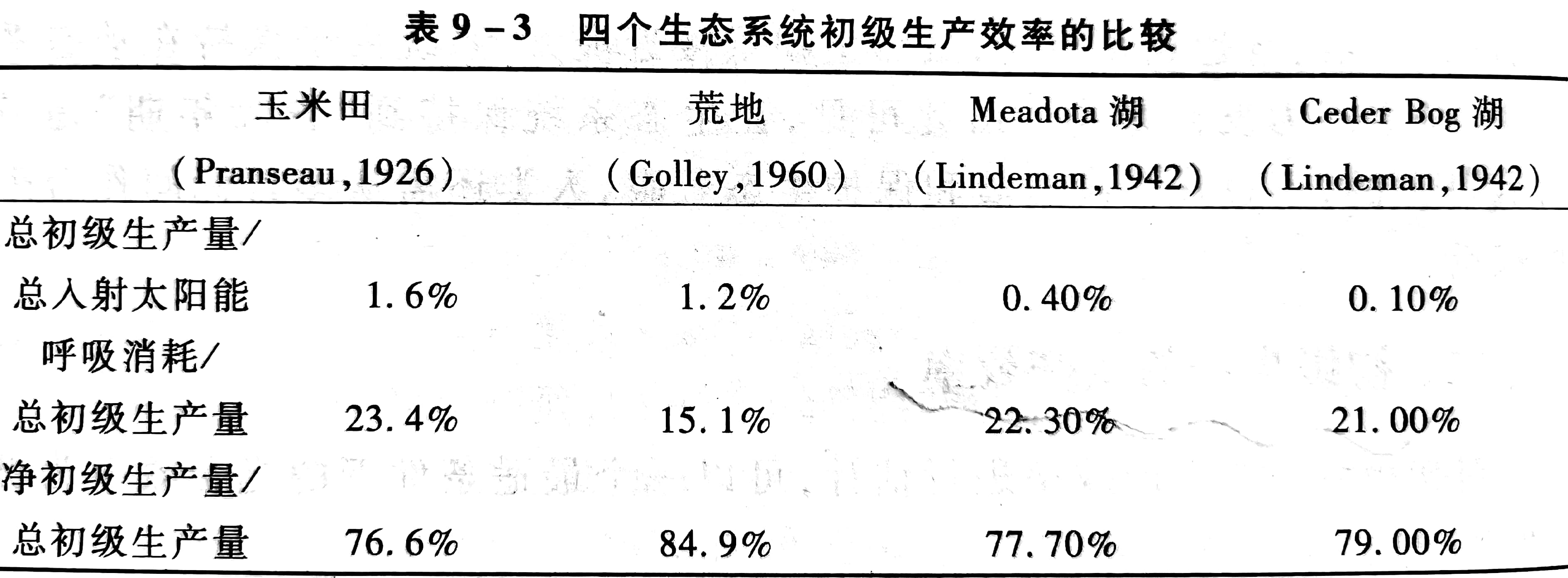

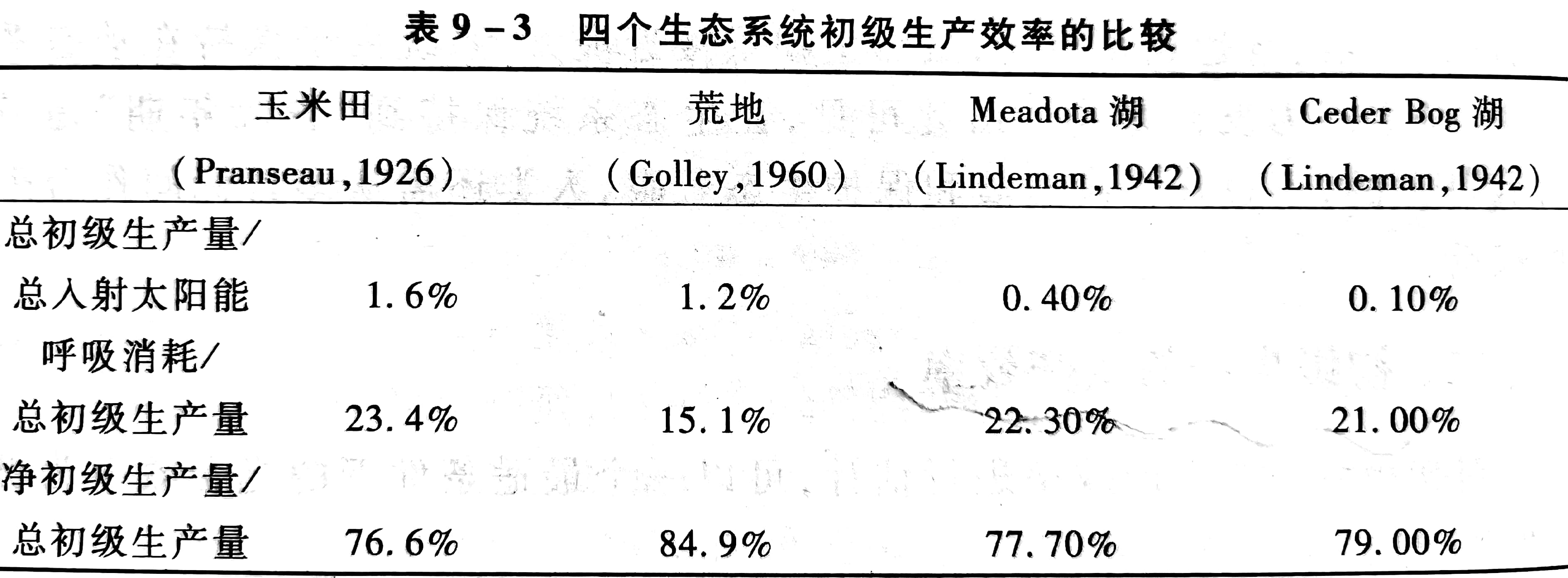

从表9-3 可知,两个湖泊生态系统的总初级生产效率要比两个陆地生态系统(玉米田和荒地)低得多,这种差别主要是因为入射日光能是按到达湖面的入射量计算的,当日光穿过水层到达实际进行光合作用地点的时候已经损失了相当大的一部分能量。因此,两个湖泊生态系统的实际总初级生产效率应当比R. L. Lindeman 所计算的高,大约应当是1%~3%。

从20世纪40年代以来,对各生态系统的初级生产效率所作出的大量研究表明,在自然条件下,总初级生产效率很难超过 3%,虽然人类精心管理的农业生态系统中曾经有过 6% ~8%的记录,一般说来,在富饶肥沃的地区总初级生产效率可以达到1%~2%;而在贫瘠荒凉的地区大约只有0.1%;就全球平均来说,大概是0.2% ~0.5%。

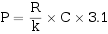

式中:P——浮游植物的净初级生产量,g·m-2·d-1;

R——相对光合率;

K——光强度随水深度增加而减弱的衰变系数;

C——水中的叶绿素含量,g/m3。

这个公式表明,海洋浮游植物的净初级生产力决定于太阳的日总辐射量、水中的叶绿素含量和光强度随水深度增加而减弱的衰变系数。实践证明这个公式的应用范围是比较广的。水中的叶绿素含量是一个重要因子,营养物质的多寡是限制浮游植物生物量(其中含有叶绿素)的原因。在营养物质中,最重要的是氮(N)和磷(P),国际生物圈计划(IBP)研究提供的数据表明,世界湖泊的初级生产量与P的浓度相关最密切。营养元素中有时还包括 Fe,这可以通过施肥试验获得直接证明。马尾藻海位于大西洋的亚热带部分,是世界海洋中水质最清晰透明的海区,其上层水所含的营养物质极低。但施加 Fe 能明显地刺激马尾藻海水中的初级生产力大幅度提高,为期却甚短。

三、初级生产量的测定方法

(一)收获量测定法

用于陆地生态系统。定期收割植被,烘干至恒重,然后以每年每平方米的干物质重量来表示。取样测定干物质的热量,并将生物量换算为J·m-2·a-1为了使结果更精确,要在整个生长季中多次取样,并测定各个物种所占的百分比。在应用时,有时只测定植物的地上部分,有时还测地下根等。

(二)氧气测定法

多用于水生生态系统,即黑白瓶法。用三个玻璃瓶,其中一个用黑胶布包,再包以铅箔。从待测的水体深度取水,保留一瓶(初始瓶)以测定水中原来的溶解氧。将另一对黑白瓶沉人取水样深度,经过 24 h 或其他适宜时间,取出进行溶解氧测定。根据初始瓶(I)、黑瓶(D)、白瓶(B)溶解氧量;即可求得净初级生产力、呼吸量、总初级生产力。

笔记:呼吸量R=IB-DB; P=LB-DB; LP=P-R=LB-IB

昼夜氧曲线法是黑白瓶方法的变形。每隔2~3h测定一次水体的溶解氧,和水温,作成昼夜氧曲线。白天由于水中自养生物的光合作用,溶解氧逐新上升;夜间由于全部好氧生物的呼吸,而逐渐减少。这样,就能根据溶解氧的昼夜,变化,来分析水体中群落的代谢情况。因为水中溶解氧还随温度而改变,因此必须对实际观察的昼夜氧曲线进行校正。

(三) CO2测定法

用塑料帐将群落的一部分罩起来,测定进入和排出空气中的 CO2含量。如黑白瓶方法比较水中溶解氧那样,本方法可用暗罩和透明罩,也可用夜间无光条件下的 CO2增加量来估计呼吸量。测定空气中CO2含量的仪器是红外气体分析仪,或用经典的 KOH 吸收法。

(四)放射性标记物测定法

把放射性14C 以碳酸盐(14CO2-3)的形式,放人含有自然水体浮游植物的样瓶中,沉入水中经过短时间培养,滤出浮游植物,干燥后在计数器中测定放射活性,然后通过计算,确定光合作用固定的碳量。因为浮遊植物在暗中也能吸收14C,因此还要用“暗呼吸”作校正。

(五)叶绿素测定法

通过薄膜将自然水进行过滤,然后用丙酮提取,将丙酮提取物在分光光度计中测量光吸收,再通过计算,化为每平方米含叶绿素多少克。此法最初应用于海洋和其他水体,较用14C 和氧测定方法简便;花的时间也较少。

(六)遥感测定法

遥感是测定生态系统初级生产力的一种新技术,可同时测定大范围的陆地区域,在近代生态学研究中得到推广应用。其中最著名的包括海岸带彩色扫描仪、先进的分辨率很高的辐射计、美国专题制图仪或欧洲SPOT、卫星等遥感器,这些仪器可以直接或间接地用来测定初级生产量。我国已开始用彩色红外影像分析来识别早期小麦长势(李天顺,1987)。根据遥感测得近红外和可见光光谱数据而计算出来的 NDVI 指数( normalized differencevegetation index,标准化植被差异指数)提供了植物光合作用吸收有效辐射的一个定量指标,与文献报道的各种陆地生态系统地面净初级生产力是符合的。

四、初级生产量与人类消费

初级净生产量与人类衣、食、住、行的关系最为密切,首先说农作物的生产,粮食是人类生活绝对不能缺少的。保证粮食的生产,是保证人类生存的首要条件,那么,全世界有多少人口,每年能生产多少粮食,如何才能保证人类生存的安全?就以中国为例,如何保证13亿人口的吃饭安全?为什么国家一而再,再而三的提出保障18 亿亩耕地的底线?这都与初级净生产量和人类的消费有直接关系。

在人类生存所需的食物来源中,耕地上生产的农作物占88%,草原牧场占10%,海洋仅占2%。可见,土地资源是人类赖以生存的物质基础。然而,从目前来看,全球适于耕种的面积人均不足0.5 hm2,我国的情况则是,据 2000 年国土资源部公布的数字,人均耕地面积为 0.10 hm2。为了确保我国的粮食安全,要全面制定面向21 世纪的国家农业安全战略,即实施农业可持续发展战略;推进我国农业创新体系的建设;加强对我国农业保护和支持的力度等(朱晓峰,2002)

重要中、英文词汇

初级生产(primary production)

次级生产(secondary production)

初级生产力(primary productivity)

次级生产力(secondary productivity)

净初级生产量(net primary production)

总初级生产量(gross primarily production)