第三节 生态系统的次级生产

一、次级生产过程

净初级生产量是生产者以上各营养级所需能量的唯一来源。从理论上讲,净初级生产量可以全部被异养生物所利用,转化为次级生产量(如动物的肉、蛋、奶、毛皮、骨骼、血液、蹄、角以及各种内脏器官等);但实际上,在何一个生态系统中的净初级生产量都可能流失到这个生态系统以外的地方去,例如,由于很多植物生长在动物所达不到的地方,因此无法被利用。对动物来说,初级生产量或因得不到,或因不可食,或因动物种群密度低等原因,总有相当一部分未被利用。即使是被动物吃进体内的植物,也有一部分通过动物的消化管排出体外。例如,蝗虫只能消化它们吃进食物的 30%,其余的 70%以粪便形式排出体外,供腐食动物和分解者利用。在被同化的能量中,有一部分用于动物的呼吸代谢和生命的维持,这一部分能量最终将以热的形式消散掉,剩下的那部分才能用于动物的生长和繁殖,这就是我们所说的次级生产量。当一个种群的出生率最高和个体生长速度最快的时候,也就是这个种群次级生产量最高的时候,这时往往也是自然界初级生产量最高的时候。

无论是食草动物还是食肉动物,它们对食物往往不是全部吃掉,而是剩下毛皮、骨头和内脏等。所以能量从一个营养级传递到下一个营养级时往往损失很大。对一个动物种群来说,其能量收支情况可以用下列公式表示:

C=A+FU

式中:C——动物从外界摄食的能量,J;

A——被同化能量,J;

FU——粪、尿能量,J。

A项又可分解如下:

A=P+R

式中:P——净次级生产量,J;

R——呼吸能量,J。

综合上述两式可以得到:

P=C-FU - R

二、次级生产量的测定方法

(1) 按同化量和呼吸量估计生产量,即 P=A-R;按摄食量扣除粪、尿量估计同化量,即 A =C- FU。

测定动物摄食量可在实验室内或野外进行,按 24 h 的饲养投放食物量减去剩余量求得。摄食食物的热量用热量计测定。在测定摄食量的试验中,同时可测定粪、尿量。用呼吸仪测定 O2消耗量或 CO2 排出量,转为热值,即呼吸能量,上述测定通常是在个体水平上进行,因此,要与种群数量、性比、年龄结构等特征结合起来,才能估计出动物种群的净生产量。

(2) 测定次级生产量的另一途径为

P=Pg+Pr

式中:Pr——生殖后代的生产量,g;

Pg——个体增重,g。

三、次级生产的生态效率

各种生态系统中的食草动物利用或消费植物净初级生产量的效率是不相同的,其表现为:① 植物种群增长率高、世代短、更新快,其被利用的百分比就较高;② 草本植物的支持组织比木本植物的少,能提供更多的净初级生产量为食草动物所利用;③小型的浮游植物的消费者(浮游动物)密度很大,利用净初级生产量的比例最高。

如果生态系统中的食草动物将植物生产量全部吃光,那么,它们就必将全部饿死,原因是再没有植物来进行光合作用了。同样的道理,植物种群的增长率越高,种群更新得越快,食草动物就能更多地利用植物的初级生产量。由此可见,上述结果起植物 -食草动物的系统协同进化而形成的,它具有重要的适应意义。同理,人类在利用草地作为放牧牛羊的牧场时,不能片面地追求牛羊的生产量而忽视牧场中草本植物的状况。草场中草本植物质量的降低,就预示着未来牛羊生产量的降低。

同化效率在食草动物和碎食动物较低,而食肉动物较高。在食草动物所吃的植物中,含有一些难消化的物质,因此,通过消化管排遗出去的食物是很多的。食肉动物吃的是动物,其营养价值较高,但食肉动物在捕食时往往要消耗许多能量。因此,就净生长效率而言,食肉动物反而比食草动物低。这就是说,食肉动物的呼吸或维持消耗量较大。此外,在人工饲养条件下(或在动物园中),由于动物的活动减少,净生长效率也往往高于野生动物。

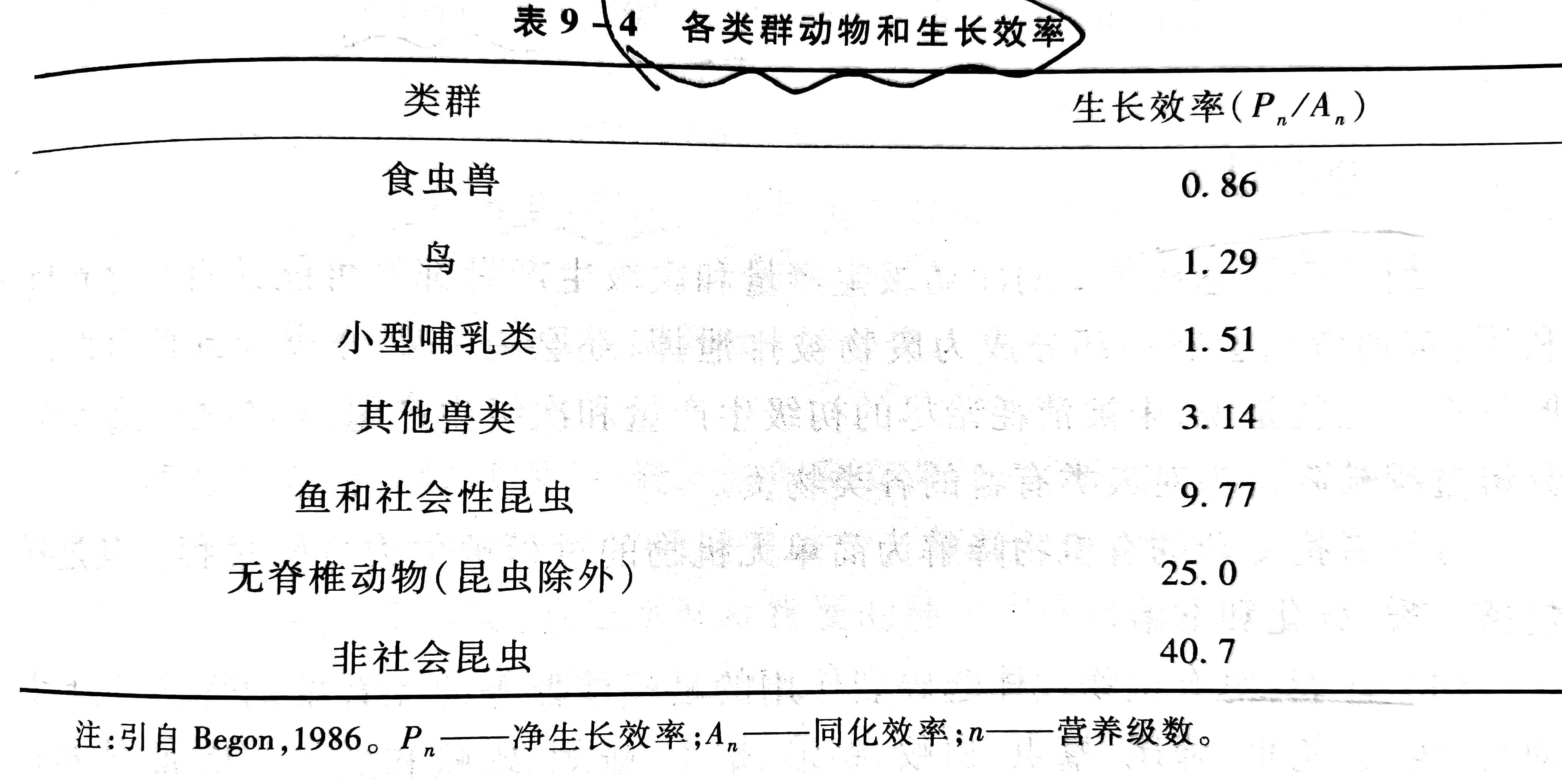

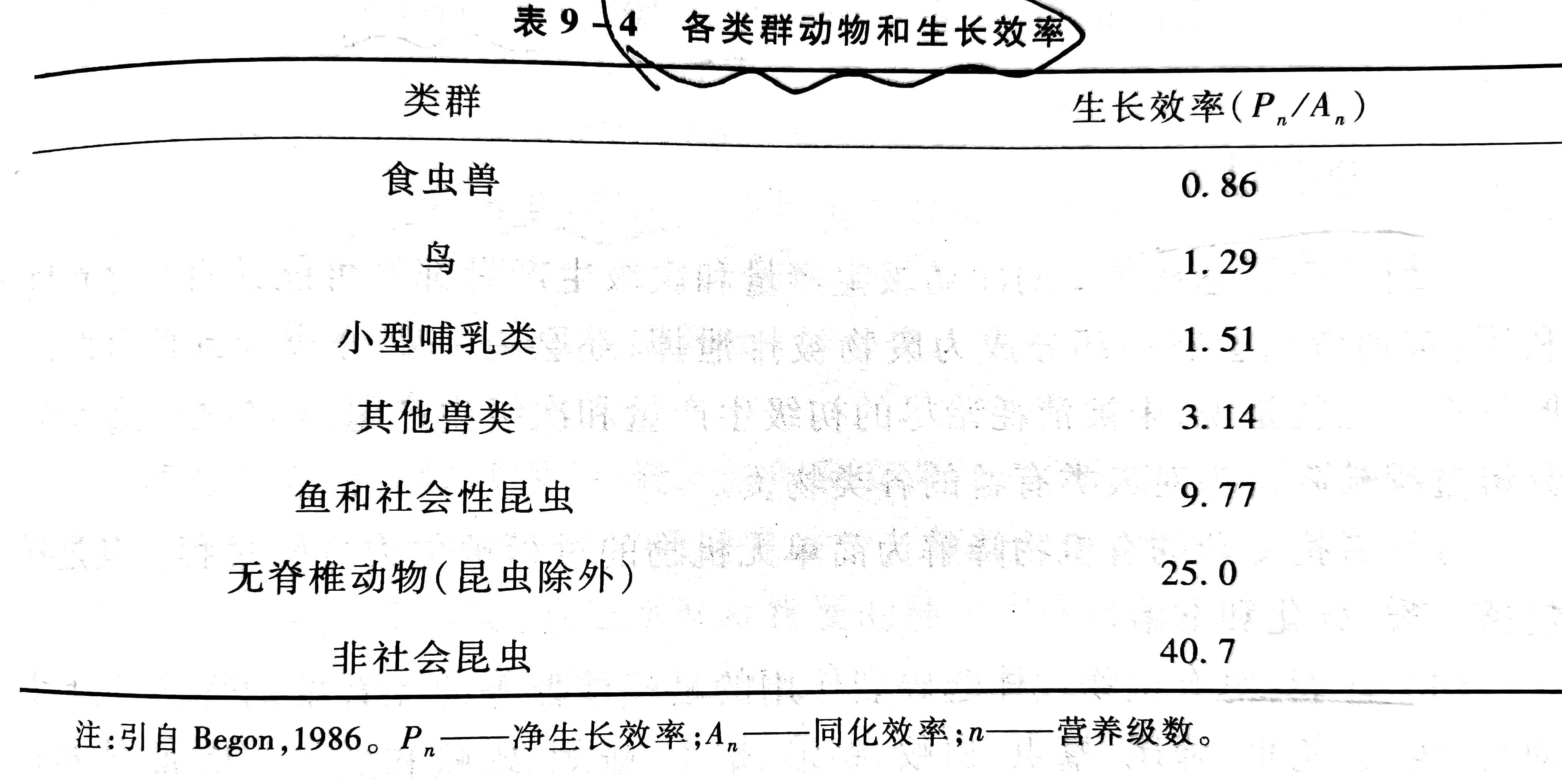

生长效率还随动物类群而异,一般说来,无脊椎动物有高的生长效率、约30% ~40%(呼吸丟失能量较少,因而能将更多地同化能量转变为生长能量);外温性脊椎动物居中,约 10%,而内温性脊椎动物很低,仅1%~2%,它们为维持恒定体温而消耗很多已同化的能量。因此,动物的生长效率与呼吸消耗呈明显的负相关。表9-4是7类动物的平均生长效率。个体最小的内温性脊椎动物(如鼩鼱),其生长效率是动物中最低的,而原生动物等个体小、寿命短、种群周转快,具有最高的生长效率。

Lindeman效率大约是10% ~20%,即通常所称的十分之一法则。这个法则说明,每通过一个营养级,其有效能量大约为前一营养级的1/10。这就是说,食物链越长,消耗于营养级的能量就越多。从这个意义上讲,人如果直接以植物为食品,就比以吃植物的动物(如牛肉)为食品,可以供养多达10倍的人口。

四、次级生产量与人类消费

从消费的角度考虑,初级生产量有一部分直接被异养生物所利用(如作为人与其他动物的食物),除此之外还有相当大的部分转化为次级生产量,如转化为动物的肉、蛋、奶、毛皮、骨骼、血液、蹄、角以及各种内脏器官等。次级生产量仍然又成为一种消费对象,为人类和其他动物所利用。

下面有两个问题需要进一步说明。第一,任何一个生态系统中的净初级生产量都可能流失到这个系统之外,比如在家畜达不到的地方,或人工、机械打草也很不便利的地方,牧草就有可能无法被利用;也有一些植物因不可食而丟弃,还有一部分通过动物的消化管排出体外。二是,次级生产量也不是百分之百地被利用(被消费),也会有一部分残留在生态系统中。

如果以能量的形式看生产力,那么,能量从一个营养级传递到下一个营养级时往往损失很大,从一个营养级传递到下一个营养级的转化效率大约是 10%,具体点说,从植物到食草动物的转化效率大约是10%,从食草动物到食肉动物的转化效率大约是 15%。

从人类消费角度来看生态系统生产力,无论是初级生产量还是次级生产备都是随着各种相关因素的变化而变化着,影响生产量的因素很多。人口在不断增长,干旱、洪涝等自然灾害都会使农作物减产,甚至颗粒无收,白灾、黑灾都会造成草原上牲畜的死亡,生产和消费永远处于一种矛盾的状态,如何保障人类的生存安全,实际上这是一个保障农业生态安全的问题。这里谈论的安全问题涉及两个方面,一是数量(产量),二是质量(无毒、无害)。数量的多少是保证消费的基本要求,而质量却是保证农产品的无污染。