第四节 生态系统中的分解作用

一、分解过程

任何一个生态系统中的净初级生产量和次级生产量都不可能被百分之百地利用(被消费),会有一部分成为废物被排泄掉,还会有一部分成为细菌分解的原材料。也就是说,未被消耗殆尽的初级生产量和次级生产量都会经过复杂的分解过程被降解为对人类有益的各类物资。

分解者把复杂的有机物降解为简单无机物的过程被称为分解过程。其过程包括碎裂、异化和淋溶。

(1)碎裂: 对有机物残体起碎裂作用的是一些低等的无脊椎动物,包括原生动物、线虫、轮虫、弹尾、螨虫、白蚁、蛞蝓、蜗牛、蚯蚓、蜈蚣和蟹等。例如,当植物的枯枝败叶落到地面以后,细菌、真菌和放线菌等微生物将其分解,同时也会被一些无脊椎动物如蜈蚣、弹尾和蚯蚓等摄食。这个过程中,动植物残体被碎裂为颗粒状的碎屑。

(2) 异化:腐生生物在酶的作用下,转变成为腐殖酸和其他可溶性有机物即酶将有机物聚合体分解成单体,进而分解成无机物。例如,纤维素→葡萄糖→二氧化碳和水。

(3)淋溶:矿物成分在微生物的作用下进行分解,分解后的可溶性物质被水淋洗而进入土壤,重新被植物吸收,进人新一轮的物质循环。

实际上,大部分分解者既是消费者又是分解者。在自然界中,这三个过程是交叉进行、相互影响的。

当植物叶还在树上时,微生物已经开始分解作用:活植物体产生各种分泌物、渗出物,还有雨水的淋溶,提供植物叶、根表面微生物区系的丰富营养。枯枝落叶一旦落到地面,就为细菌、放线菌、真菌等微生物所进攻。活的动物机体在其生活中也有各种分泌物、脱落物(如蜕皮、掉毛等)和排出的粪便,它们又受各种分解者所进攻。分解过程还因许多无脊椎动物的摄食而加速,它们吞食角质,破坏软组织,穿孔,使微生物更易侵人。食碎屑动物包括千足虫(马陆、蜈蚣等)、蚯蚓、弹尾目昆虫等,它们的活动使叶等有机残物暴露面积增加 10 余倍。因为这些食碎屑动物的同化效率很低,大量的未经消化吸收的有机物通过消化管而排出,很易为微生物分解者所利用。从这个意义上讲,大部分动物,既是消费者,又是分解者。

分解过程由一系列阶段所组成的,从开始分解,物理的和生物的复杂性一般随时间进展而增加,分解者的生物多样性也相应增加。这些生物中有些具特异性,只分解某一类物质,另一些无特异性,对整个分解过程起作用。随分解过程的进展,分解速率逐渐降低,待分解的有机物质的多样性也降低,直到最后只有矿质元素存在。最不易分解的是腐殖质(humus),它主要来源于木质,腐殖质是一种无构造、暗色、化学结构复杂的物质,其基本成分是胡敏素(humin)。在灰壤中腐殖质保留时间平均250 ±60 a,而在黑钙土中保留870± 50 a。

分解过程的特点和速率,取决于待分解资源的质量、分解者的生物种类和分解时的理化环境条件三方面。三方面的组合决定分解过程每一阶段的速率。下面分别介绍这三者,从分解者生物开始。

1. 细菌和真菌

动植物尸体的分解过程,一般从细菌和真菌的人侵开始,它们利用其可溶性物质,主要是氨基酸和糖类,但它们通常缺少分解纤维素、木质素、几丁质等结构物质的酶类。例如青霉属、毛霉属和根霉属的种类多能在分解早期迅速增殖,与许多种细菌在一起,能在新的有机残物上暴发性增长。

2.动物

通常根据个体大小把陆地生态系统的动物分解者分为四个类群:① 小型土壤动物(microfauna),体宽在100 μm 以下,包括原生动物、线虫、轮虫等,它们都不能碎裂枯枝落叶,属黏附类型;② 中型土壤动物(mesofauna ),体宽 100μm ~2 mm,包括弹尾目昆虫、螨虫、蚯蚓、双翅目幼虫和小型甲虫,大部分都能进攻新落下的枯叶,对分解的作用主要是调节微生物种群的大小和对大型动物粪便进行处理和加工。③ 大型(macrofauna, 2~20 mm)和巨型(megafauna,> 20 mm)土壤动物,包括食枯枝落叶的节肢动物,如千足虫、等足目和端足目动物、蛞蝓、蜗牛、较大的蚯蚓,是碎裂植物残叶和翻动土壤的主力,对分解和土壤结构有明显影响。

二、分解过程的限制因子

(一) 资源质量

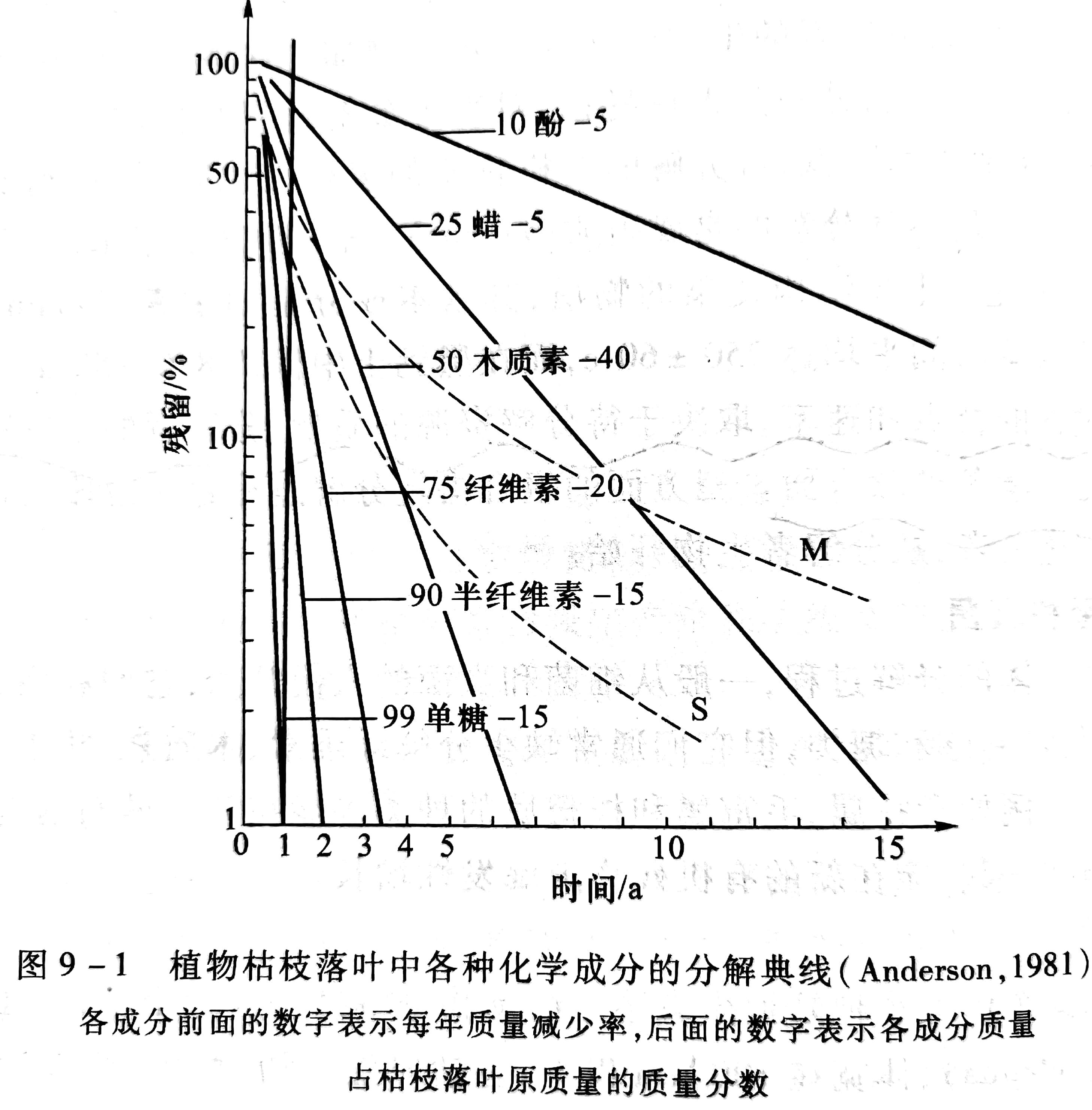

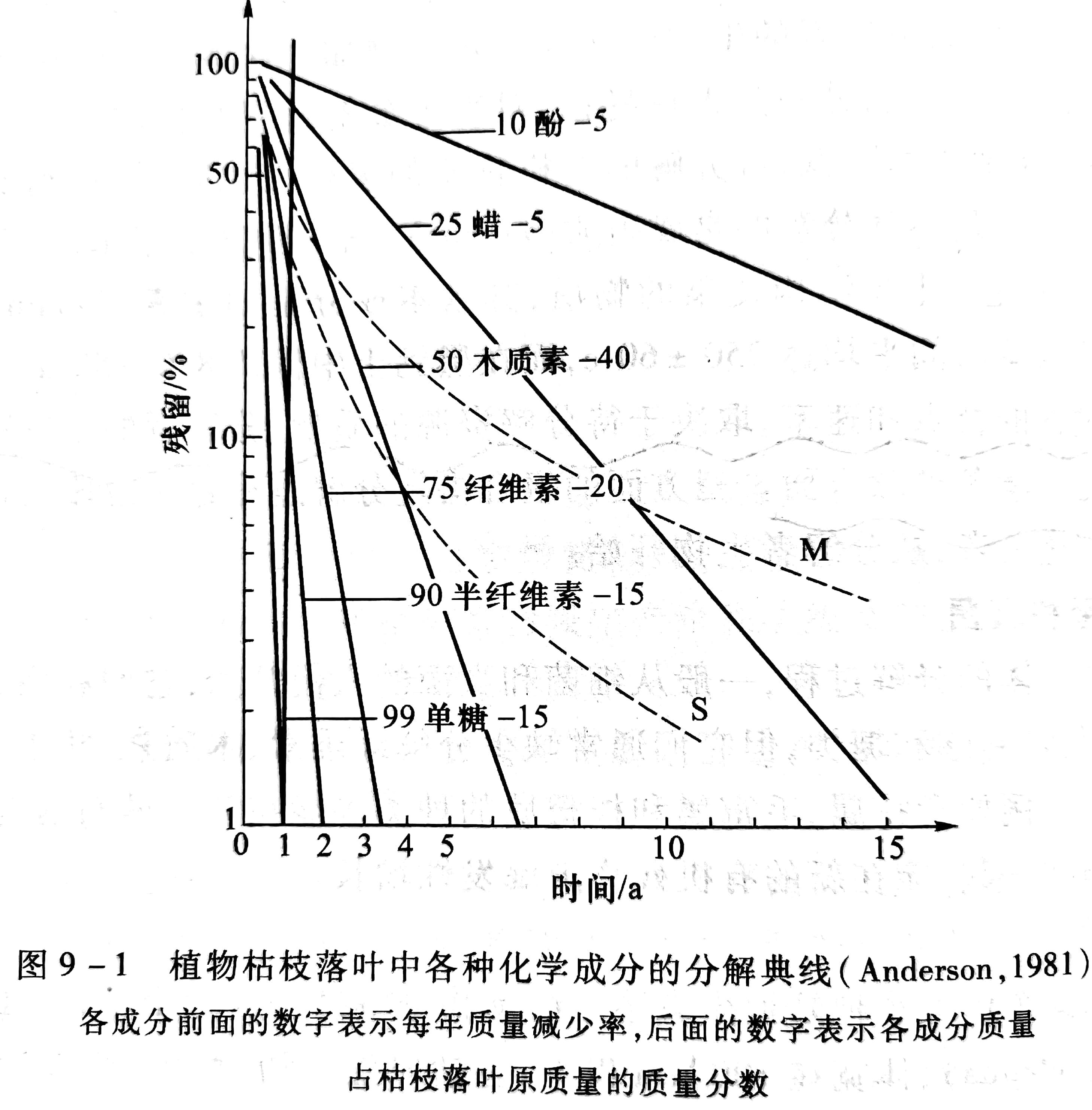

由于是在分解者生物的作用下进行分解,因此资源的物理和化学性质影响着分解的速度。资源的物理性质包括表面特性和机械结构,资源的化学性质则随其化学组成而不同。图9-1可大致地表示植物枯枝落叶中各种化学成分的分解速率的相对关系:单糖分解很快,一年后质量减少达 99%,半纤维素其次,一年后质量减少达 90%,然后依次为纤维素、木质素、酚。大多数营腐养生活的微生物都能分解单糖、淀粉和半纤维素,但纤维素和木质素则较难分解。

(二) 理化环境

一般说来,温度高、湿度大的地带,其土壤中有机物质的分解速率高,而低温和干燥的地带,其分解速率低,土壤中易积累有机物质。

R. H.Whittaker(1975)曾对6类生态系统的分解过程进行比较(表9-5),大致能反映上述地带性规律。每年输人的枯枝落叶量要达到 95%的分解,在冻原需要 100 a,北方针叶林为14 a,温带落叶林为4a,温带草地需2a,而热带雨林仅需 0.5 a。热带雨林虽然年枯枝落叶量高达 50 t·hm-2·a-1,但由于分解快,其现存量有限;相反,冻原的枯枝落叶年产量仅为15 t·hm-2·a-1,但其现存量高达 44 t/hm2。

青藏高原的高寒草甸生态系统相当于高山冻原,近年研究表明其分解率很低:① 微生物分解者种群高峰出现在6月中旬到9月,10 月后就迅速减少;②反映分解速率的CO2,释放量或土壤呼吸率,5 月中旬甚低,为0.04 ~0.11 g·m-2·h-1,高峰期为7月中旬到8月,为0.19 ~0.31g·m-2·h-1,8 月后就明显降低。

三、微生物与人类的关系

微生物与人类的关系非常密切,尽管有些微生物会使人患病,但大多数微生物有益于人类。

1. 微生物与食品

在人类生活中无时无刻不在与微生物发生着关系,利用微生物的发酵现象所制作的各种食品,如烤制面包或蒸馒头时利用面包酵母;酿制白酒和啤酒时利用酿酒酵母;制作葡萄酒时利用葡萄酒酵母等,这是非常熟知的现象。利用乳酸菌制作酸奶、制作泡菜也是生活不可缺少的现象。

2.微生物与疾病

微生物能引起许多种疾病,如细菌、真菌、病毒等寄生在人体表面或体内可使人患病,人体的各种传染病主要是微生物引起的。世界上的“四大顽症”之一的艾滋病,就是艾滋病毒引起的。再如痢疾杆菌引起痢疾,多见于花生和玉米等粮食制品上的黄曲霉素是一种致癌物质。

3.微生物与医药

抗生素对致病细菌引起的疾病有很好的治疗效果,它提高了人类对抗疾病的能力。然而,这些抗生素是如何生产出来的?利用某些真菌生产青霉素等抗生素;利用酵母菌提取维生素;利用某些放线菌产生链霉素、金霉素、卡那霉素和庆大霉素等抗生素。

抗生素是目前抵抗致病微生物的关键药物,它的开发是基于药物选择性毒性作用原理而发展起来的,它是微生物产生的一类重要的次生代谢产物,能在极低的浓度下抑制或杀灭其他微生物。抗生素药物的作用存在着两个方面的向题,一是它不仅对致病微生物有抑制和杀灭作用,对正常生理菌群也有抑制和杀灭作用;二是细菌可以通过各种机制对各类抗菌药物产生性质不同的耐药性。

针对抗生素药物存在的问题,科学研究中就应用种群生态学的原理来制备生态制剂,如益生素的应用。益生素是指正常菌群中的生理性菌株及其代谢产物在特定生境中能够对宿主发挥某种生理作用,随食品或药物能够达到保存要求,能够定植到需要的部位并生长繁殖的生理性菌株或促进物质。与抗生素不同,益生素在于补充和增强生理性细菌的作用。正常菌群间相互作用、相互制约的关系构成了一个统一的微生物“王国”,在这个“王国”中只允许致病菌处于低水平繁殖,它的密度和丰度被限制在一定的范围内,同时阻止外籍菌的定植和生长。当然,益生素必须经过体外证实无毒副作用,无耐药性。

4. 微生物的应用前景

在人类的生活和生产活动中,微生物已经得到广泛应用。除食品和医药工业外,微生物在氨基酸、有机酸、酶制剂、菌肥和农药的生产方面也都得到应用。如通过基因工程利用微生物生产胰岛素,还可以生产干抗素、乙肝疫苗等药品。又如利用秸杆和甲烷细菌产生沼气,用于家庭照明和做饭,即节约了能源,又保护了环境。

此外,在中药二次开发、拓展中药资源、中药药理研究中,微生物发挥了令人瞩目的作用。近年来,以从冬虫夏草中分离的真菌纯培养物代替冬虫夏草的研究取得了巨大的经济和社会效益,掀起了包括蝙蝠蛾拟青霉、蝙蝠蛾多毛孢、蛹虫草等虫生真菌在内的研究热潮,这对传统微生物中药的应用和产品开发,特别是多种中药微生物纯培养物代替原药材的研究尤其具有重要价值。