-

1 师生讨论

-

2 问题探讨

北疆荒漠中的“投机者”——尖喙牻牛儿苗丨旱域生灵

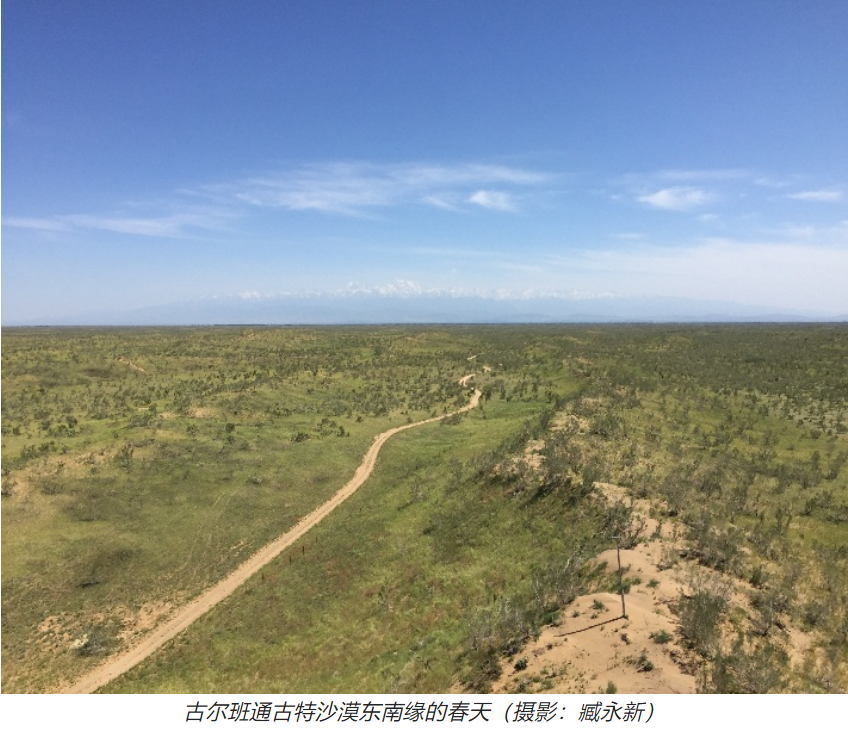

每年春季,铺天盖地的黄沙从塔克拉玛干沙漠腾空而起,宣布着南疆正式进入沙尘多发时期,而此时坐拥中国第二大沙漠——古尔班通古特沙漠的北疆,正草长莺飞,春意盎然。北疆荒漠除了拥有“沙漠地毯”——生物土壤结皮这种固沙神器以外,还存在一类特殊的短命植物层片。每年4月,它们利用冬季积雪融水和春季降雨,在多数落叶灌木和多年生草本植物尚未返青之前,便在沙丘表面形成了层片,即使在6月枯萎之后,也对沙丘的稳定性做出了巨大贡献。

要说短命植物层片中的“带头大哥”,非尖喙牻牛儿苗(Erodium oxyrrhynchum,下文中简称尖喙)莫属。短命植物层片所干的“好事”和“坏事”均由它带头。它既可以贡献超过短命植物层片一半以上的生产力,也可能因为它引发沙漠火灾,它成熟的果实由7-9 cm羽毛状附属物和种子组成,脱落后的果实如杨絮一般,白茫茫地铺在地表,极易燃烧。

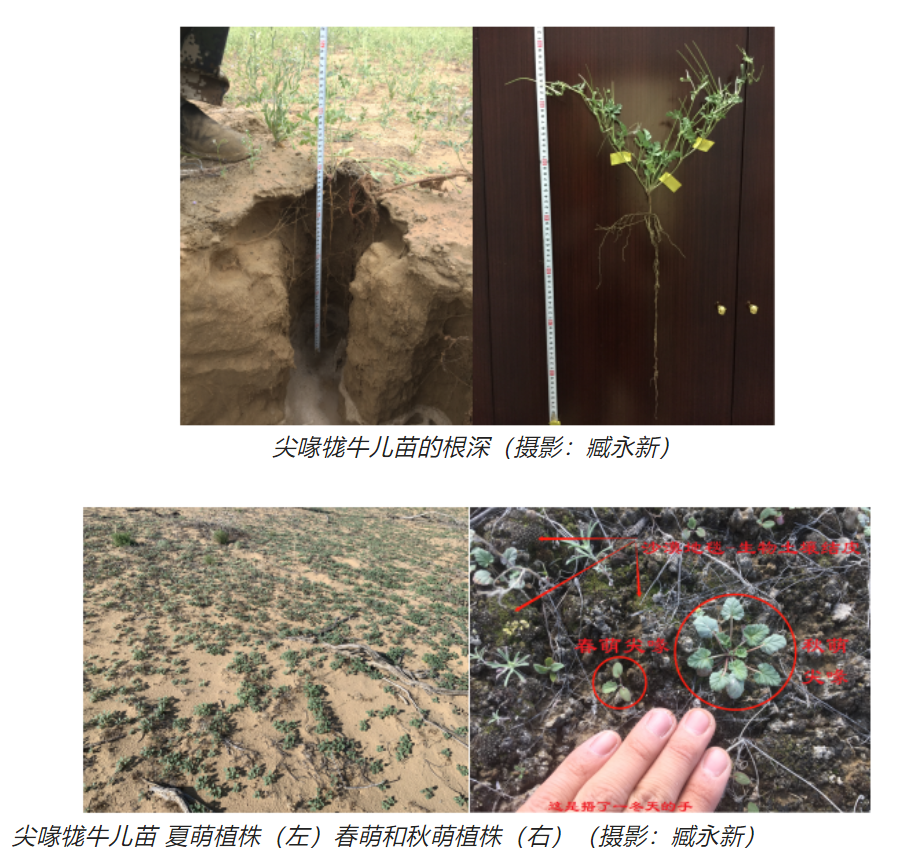

作为短命植物层片的优势物种,尖喙在沙漠中生存的智慧是什么?在众多的短命植物物种中,它又是如何脱颖而出,坐上“一把手”的位置呢?在生存策略上,如果说南疆的疏叶骆驼刺(Alhagi sparsifolia Shap.)练就的是稳扎稳打,增加根深的苦功夫,那么北疆的尖喙信奉的就是天下武功,唯快不破。尖喙的根深一般不超过50cm,不像疏叶骆驼刺,动辄几米的根深,直奔地下水位而去。所以尖喙是干旱逃避型植物,当土壤含水量和温度合适时,迅速萌发并完成生活史,是个典型的投机者。

当尖喙掌握了这项快速完成生活史的技能后,它的萌发开始变的“鲁莽”。即使过了水热配比最适合自己生长的春季,在夏季、秋季、大降水事件后也会导致其萌发,甚至形成层片。这种“鲁莽”的萌发也是有代价的:一是大部分夏萌尖喙并不能完成生活史,还未完成繁殖后代的使命便凋零死亡;二是尽管秋萌尖喙可以越过冬季,同春萌植株一同生长,但遗憾的是春萌植株好像并不能感受到同胞的存在,依然大量萌发,春萌植株密度大,但其竞争力远弱于植株高自己一截的秋萌植株,导致部分春萌植株也无法完成生活史。

尖喙在春季、夏季、秋季萌发的现象其实属于“两头下注”策略,是生命有机体应对环境变化而采取的有效生存策略之一。但是“两头下注”策略只是解释了尖喙异时萌发的合理性,还是不能让我们明白,尖喙为什么能不顾一切、肆无忌惮地萌发呢?

家底厚、输得起是原因之一。尖喙的种子属于硬实性种子,硬实性种子的优势在于寿命长,所以土壤种子库中积累了大量的尖喙种子,夏季萌发的尖喙即使全军覆没,颗粒无收,也无需担心;其次,尖喙秋萌植株的繁殖能力远大于春萌植株,结种数量甚至是春萌植株的5倍,所以在生长过程中即使伤害到了春萌植株也无妨,因为一切都是为了维持种子库、更新种子库。

此外,种子库中可能存在一套让“老弱病残”的种子进行“优先萌发”的法则。尖喙种子寿命虽长,但是终究会因为有机质的呼吸耗尽而失去活性。这部分“老弱”的种子与其等待死亡,不如为了后代的繁衍,进行最后一次绚烂的绽放。残缺不全的种子亦是如此。的确,实验过程中新鲜的种子不易萌发,但是经过反复低温处理后,种子便认为自己已经经过了多个春夏秋冬,可以英勇就义了。还有一种办法可以让新种子萌发,把其种皮划破,达到了“病残”的效果,划破后其萌发率几乎可以达到100%。

写到这里,如果我们已经被尖喙种子的萌发策略给秀到了,显然我们还是小看了它。广义的“两头下注”策略其实已经把“优先萌发”策略包含在内。残酷的竞争可能让子代在母体中已经被贴上了自己无法选择的标签:哪一颗是鲁莽的,要担负起冲锋陷阵,占据地盘,维持自身优势的使命;哪一颗是沉稳的,要负责保存实力,择机而出。这种“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的投资策略,成就了北疆荒漠生态系统尖喙的生存之道、优势之道。

世界万物,因不同而精彩。尖喙牻牛儿苗虽然是个投机生存者,不像乔灌木那么伟岸,但是它找到了适合自己的生态位,并且通过一系列进化,让自己成为了无法代替的优势种。尖喙牻牛儿苗的身躯虽柔弱,但依旧可为北疆的天空添上一抹蓝色。

参考文献:

1. Chen Yan-Feng, Zhang Ling-Wei, Shi Xiang, Ban Ying, Liu Hui-Liang, Zhang Dao-Yuan (2018). Life history responses of spring-and autumn-germinated ephemeral plants to increased nitrogen and precipitation in the Gurbantunggut desert. Science of the Total Environment. 659, 756 – 763.

2. 成小军, 谭敦炎 (2009). 短命植物异喙菊异形果实的两头下注策略. 植物生态学报, 33, 901–910

3. 杜佳倩 (2021). 准噶尔荒漠尖喙牻牛儿苗种子秋萌的生态生物学机制.石河子, 石河子大学.

4. 李得新 (2020). 短命植物尖喙牻牛儿苗春萌和秋萌植株种子生物学特性研究. 乌鲁木齐,中国科学院新疆生态与地理研究所.

5. Zang Yong-Xin, Ma Jian-Ying, Zhou Xiao-Bin, Tao Ye, Yin Ben-Feng, Zhang Yuan-Ming (2021). Extreme precipitation increases the productivity of a desert ephemeral plant community in Central Asia, but there is no slope position effect. Journal of Vegetation Science, 32: e13077

6. 张涛, 孙羽, 田长彦, 冯固 (2007). 两种短命植物春萌秋萌个体生态生物学特征比较. 植物生态学报, 31(6): 1174-1180.

来源:中国科学院新疆生态与地理研究所