二、加洛林王朝的政治制度

(一)加洛林王朝的建立

1.丕平三世成为宫相

查理马特在世时并没废黜早已有名无实的法兰克王室,他依然以宫相之名实际统治着法兰克。尽管查理·

马特没开创自己的王朝,然而他的行动却为自己的后人最终篡夺王位,开创新王朝奠定了坚实的基础。741年

10月22日查理·马特去世,他的权力转移到他的两个儿子卡洛曼和丕平(三世)手中。两兄弟共同拥立了墨洛

温家族的一位后裔为王——当然这不过是表面文章,与此同时他们清除了所有忠于墨洛温王朝的贵族。兄弟俩

的合作可不是出于手足情深,完全就是利益的联盟,当外部的隐患被清除干净后兄弟俩之间很快就爆发了权力

之争。在746年的决斗中弟弟丕平大获全胜,卡洛曼被迫遁入修道院。至此法兰克王国的实权完全操之于丕平

之手,只是此时他头上依然还有着一位有名无实的国王。

2.丕平三世成为国王

在当时的欧洲实行的是严格的封建等级制度——在当时的话语逻辑下君权来自于上帝的授予,篡夺君

位意味着对上帝的背叛,在那个年代教会的影响已经很大。那么如何才能让教会支持自己的篡位行为呢?正当

丕平冥思苦想之际上帝居然主动将一个绝佳的机会送到了他面前:751年伦巴第人攻陷东罗马帝国控制的意大

利拉文纳总督区(继罗马城之后的都城),直接威胁教皇统治的罗马公国。

尽管当时教皇的权力比之世俗君主有过之而无不及,可那时因为在基督教王国面前教权对其境内的贵族

和百姓具有很强的影响力和号召力,然而面对当时还是异教徒的伦巴第人而言:教皇就是一个光杆司令(中世

纪的教皇曾掌握过一次军队,战败后就再没有直接掌握军队,所以总体上而言,教皇是不直接掌握军队的,他

可以通过天主教来影响掌握军队的世俗领袖)。教皇不得不寻求世俗君主的支持,此时的法兰克王国是西欧最

强大的国家,于是教皇的使节就前来寻求法兰克的支持。教会势力的主动上门拜访令丕平看到了自己名正言顺

取代墨洛温王朝的良机,于是他通过地区主教向罗马教皇扎卡利亚斯捎去了口信:“法兰克国王虽属王族和称

王,可除在公文上签名外实际没有任何权力。换言之他们无权,只会照宫相的吩咐办事。“教皇自然对丕平的

心思心知肚明,如今是教皇有求于丕平,自然不敢忤逆丕平的意思,于是教皇答复道“有实权的人应当称王,

比徒有国王虚名的人称王更好。”。这句话实际上是为丕平的篡位行为开绿灯。既然教皇已做出表示,丕平也

就不需要再假装客气了:751年丕平在苏瓦松举行王国大会,“根据全体法兰克人的拥戴,众主教的奉献和贵

族的宣誓”,丕平被宣布为法兰克国王。 主教为他举行宗教仪式。教皇亲自到高卢, 模仿《圣经》上所载犹

太国王的即位仪式,给丕平及其妻子举行涂油礼。 这种涂油礼使王权具有一种神圣的性质。它表示国王不仅是

人民选举的, 而且是“蒙上帝之恩”当选的,像古犹太人国王大卫一样,具有神授的超自然权力。 在这个全

体国民几乎都是基督徒的国家里,无疑增强了国王的权威。这种仪式后来一直保持到1824年。而墨洛温王

朝最后一任王希德里克则被剃掉头发,关进了修道院,加洛林王朝由此取代墨洛温王朝统治法兰克。

丕平三世加冕

3.改革采邑制

丕平三世是在罗马教皇的支持下取得王位的,联合教会是他的一贯政策。他对其父查理·马特征用教会地

产而封授的采邑,作了新的规定:俗人持有教会地产作为采邑,应与教会共享地产的收入,持有教会地产作为采

邑的骑士死后,其采邑应归还教会;因被剥夺地产而导致贫困的教会,其土地应予归还,旨在保护教会利益。

4.丕平三世献土

753年,伦巴第人再次威胁罗马,新教皇斯蒂芬二世冒着风雪,翻过阿尔卑斯山脉前往法国,亲往基尔西向

丕平求援,亲自为丕平涂圣油、加冕,并当众宣布今后禁止任何人从非加洛林家族中选立国王,违者将受到剥

夺神职、逐出教门的处罚。作为回报,在754和756年,丕平两次出兵意大利打败伦巴第人,将夺得的拉文那

到罗马之间的“五城区”共22个城市赠给教皇。此事件就是被基督教世界称颂了千余年的“丕平献土”,从此

在意大利的中部,一个政教合一的教皇国存在了1100多年。

教会视角中的丕平献土

5.丕平献土的历史影响

通过献土,创造了教皇国。中世纪罗马教皇风头很旺,为影响欧洲政治力量平衡的重要一极,甚至还出

现了“卡诺莎雪地求饶”这样的事件,除了教皇身上的一层神光之外,“教皇国”这个物质基础更为重要。罗

马教皇因掌握土地,所以他既是天主教会的领袖又是教皇国的世俗君主,权势日增。(11世纪时在发动十字军

东征中教皇势力逐渐强大,13世纪时达到鼎盛,罗马成为西欧教会和政治生活中心。往后随着西欧各国民族教

会的兴起,罗马教皇的势力才逐渐削弱。14世纪初,教皇受法王腓力四世控制,教廷设在靠近法国南部的阿维

农。1377年,教皇格里高利十一世将教皇驻地迁回罗马。)

教皇的地位不断上升,封建王国的首领必须接受教皇的册封,才具有合法性,这成为一种惯例。在法兰

克王国灭亡以后,西欧的封建君主势单力薄,难以和教皇对抗。教皇对于这种现状十分满意,他们担心西欧出

现统一王国以后,会诞生出强权君主,这样他们的特权将荡然无存。故而教皇不允许西欧出现统一王国。

由于丕平献土缔造了教皇国,此后历代法国君主都以教皇的世俗庇护人自居,于是就有了后来的阿维尼

翁之囚,也有了后来教皇国以法国为后台,阻挡了意大利统一的步伐。

丕平与罗马教廷的结合,是当时最有实力者与最有名望者的结合,是新兴军事霸主与传统精神权威的结

合,从而在当时纷繁错乱的欧洲政治秩序中脱颖而出。日耳曼蛮族文化与罗马基督教文化的结合,构成了中世

纪欧洲文化的底色。

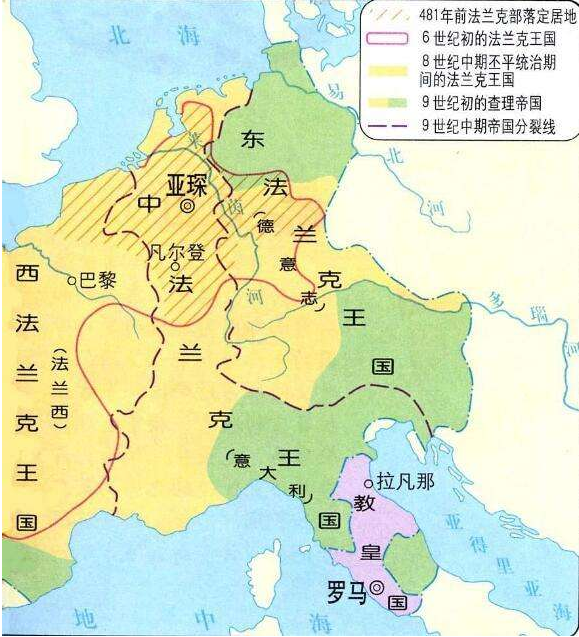

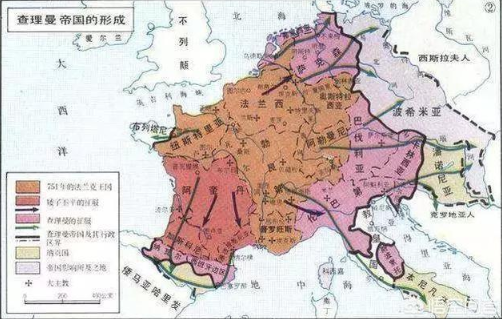

(二)加洛林王朝的强盛

继墨洛温王朝之后统治法兰克的加洛林家族, 连续出现了几位很有才干的政治家。他们经过一系列成功

的征战, 结束了国内分裂割据局面,建立起了强大的中央政权,并大大地扩充了法兰克国家的版图。特别是

在查理大帝(768~814年)统治期间,辉煌的文治武功使法兰克国家达到极盛。 因查理曼在位时加洛林王

朝达到极盛,他所开创的帝国有时也称之为查理曼帝国。

公元768年丕平去世,他的两个儿子卡洛曼和查理曼按日耳曼人的传统再次瓜分了法兰克王国:卡洛曼

得到王国东部内陆地区,查理曼得到王国西部沿海地区。

1.与伦巴底的政治联姻

查理曼始终以重新统一法兰克,乃至统一欧洲为己任。他所缔结的是一场政治联姻:770年他迎娶

了伦巴第王国国王德西德流斯的女儿杰帕达。这样一来他的查理曼王国就能和伦巴第王国结成联盟,从而包围

他哥哥卡洛曼的领土,为接下来的统一做准备。然而计划似乎永远没有变化快——查理曼的这次政治联姻很快

就失去了意义:公元771年12月4日卡洛曼突然去世。这样一来两个法兰克王国的分裂局面立刻结束,时年29

岁的查理曼一举成为统一的法兰克王国国王。查理曼之前缔结的和伦巴第之间的政治联姻已失去价值。双方完

全没丝毫的感情可言。事实上和杰帕达的婚姻已是查理曼的第二次婚姻了:766年的时候他就结过一次,娶了

个叫赫罗特鲁德的,还生了个驼背儿子,也叫丕平,所以史称驼背丕平。为了再次统一法兰克,查理曼才和第

一任妻子离婚并在770年改娶伦巴第王国的公主杰帕达。这次婚姻的实质的是卡洛曼一死查理曼就和杰帕达离

婚了。这下这次政治联姻不仅没能实现原本的目的,反而使伦巴第和法兰克反目成仇,而伦巴第方面很快做出

了反应:查理曼的前岳父德西德流斯收留了卡洛曼的妻儿老小。

2.保持与罗马教会结盟,征服伦巴底

773年伦巴第入侵罗马教宗的领地。伦巴德国王德西德流斯入侵罗马教宗的领地一事无异于公然对抗查

理曼。于是查理曼决定出兵支援罗马教宗,巧的是当年他父亲支援罗马教会击败的敌人也是伦巴第王国——老

对手再次狭路相逢。774年伦巴第人再次惨败,意大利北部被并入了查理曼的版图,不过为了巩固自己的统治

他还继续进行了四次进攻。最终卡洛曼的遗孀和子女都落入查理曼手中,从此再未露面。

3.征服萨克森

萨克森是一个更难缠的对手——查理曼先后进攻萨克森不下十八次:第一次发生在772年,最后一次

在804年,整个萨克森征伐战争历时32年。查理曼还出征德国南部和法国西南部以巩固他对这些地区的控制。

萨克森人是异教徒,查理曼坚持要让他所统治的萨克森人改信基督教,拒绝接受洗礼和后来又改信异教的人均

被判处死刑。在这些强迫改宗运动的过程中,有多达四分之一的萨克森人被杀害。

4.征服阿瓦尔人

查理曼为了确保帝国和东部边界地区的安全阿瓦尔人也进行了一系列的战争。阿瓦尔人是原本居住着

如今的蒙古草原的柔然人的后裔,在被新兴的突厥人驱逐后效法前辈匈奴进入欧洲,被欧洲人称之为阿瓦尔

人。查理曼最终彻底打败了阿瓦尔军队。虽然萨克森和巴伐利亚以东的国家未被法兰克人占领,但在从德国东

部到克罗地区一条宽广的地带上的那些国家却都承认法兰克的宗主权。

5.在西班牙建立宗主国

查理曼也努力确保他的南部边疆的安全:778年他对西班牙发动了一次侵略,虽未获得成功但却在西班

牙北部建立起一个边境国,叫做西班牙三月国,该国承认他的主权。

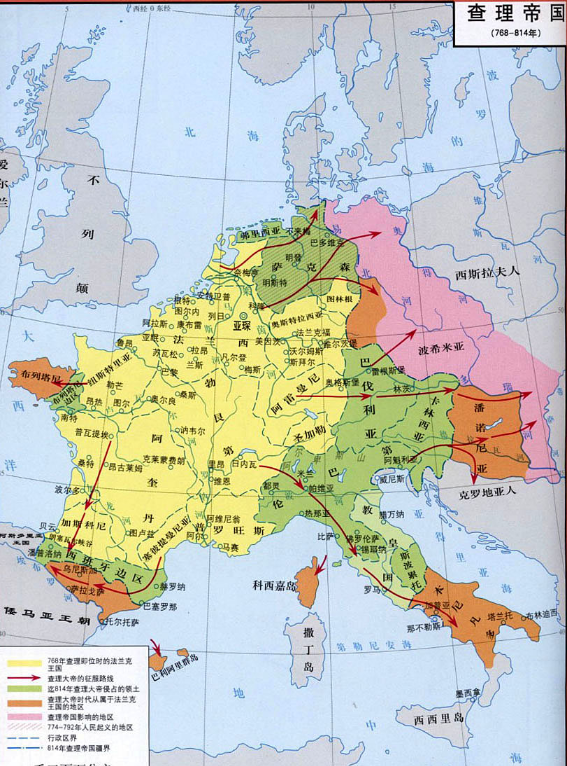

6.统一欧洲西部大部

由于查理曼许多次战争的胜利(法兰克人在他的四十五年的统治期间进行了五十四次出征),成功地

使西欧大部分地区都归属于他的统一领导之下。他的帝国实际上达到包括今日的大部分法国、德国、瑞士、奥

地利和低地国家以及意大利的一个地区和许多的边界地区。自从罗马帝国衰亡以来欧洲还没有这么广阔的领土

被一个国家控制过。

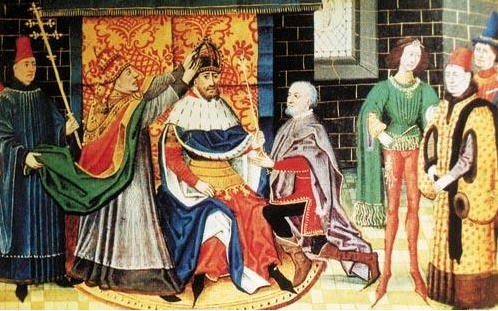

6.查理曼被教皇加冕成为罗马皇帝

教皇利奥三世在对外关系方面,一反前任教皇的基本政策,改变在东方拜占庭皇帝和法兰克王国之间间

周旋以保持自身独立的政策,而是实行一边倒的政策,使罗马教会倒向法兰克王国,他的做法遭到了教徒贵族

的反对,并将他抓捕,宣布予以废黜。当年5月,利奥三世秘密逃亡法兰克,在查理的宫中避难。他向查理献

出圣彼得教堂的钥匙和罗马城的旗帜,要求查理予以保护。查理向他表示:“我的天职是用武力保护教会---而

你的职责则是用祈祷支持我的武力。

800年11月查理亲自率军到罗马,利奥组织了一次规模盛大的只有皇帝才能享有的欢迎仪式。查理用

武力胁迫所有主教、神职人员和贵族承认利奥的合法地位,并表示支持。同年12月25日圣诞节,罗马人齐聚

圣彼得教堂举行圣诞弥撒,利奥三世在此仪式上为查理的儿子路易一世加冕称王,并突然把一顶皇帝的金冠戴

在查理头上,宣布为查理本人加冕,称“罗马人的皇帝”。涂抹了圣油,教堂里掌声雷动,于是法兰克王国成

了查理帝国。此事也意味着,西方罗马教会有了一个强大的非意大利的帝国为后盾。罗马教会开始了拥有比东

方教会更大的优势。而皇帝由罗马教皇加冕承认,也等于宣布罗马教廷拥有最高神权的地位。

教会视角中的加冕 国王视角中的加冕

7.加洛林文艺复兴

查理曼他在文治方面同样拥有杰出的贡献:他的最大成就就是用行政手段让西欧的文化在西罗马帝

国灭亡后恢复过来,这被后世史学界称之为加洛林文艺复兴:中世纪早期教育水平低下的状况得到了一定程度

上的改善,建立了以修道院为中心的宗教教育机构。字母文字得到了改革,新的书写体被创制出来。基督教教

义和宗教活动也得到了初步的规范。查理曼自己也是一个具有相当文化底蕴的君主——据说他行军打仗时还常

带着一些学者,以便随时向他们请教,而他的一句名言就是:会提问就已经是一门学问了。

在全国建立学校;并以抄录的形式传存了古拉丁文及早期基督教文化的全部遗产,我们现在所知的古罗

马著作有90%以上是通过加洛林王朝的手稿保存下来的;创造了易于辨认的加洛林小写书体。没有加洛林王朝

的这些文本,西欧中世纪将是另外一番模样,也就不会有15世纪的文艺复兴。汤因比在《历史研究》中是这样

描述的:那是我们西方世界第一次表现出文化和知识上的力量。

8.统一欧洲尝试的失败

直到58岁时已统一西欧的查理曼仍不满足于自己的功业——他写信给当时50岁的拜占庭女皇依伦

娜,建议两人结婚,以统一全欧洲。然而不久之后依伦娜就在拜占庭帝国的一场宫廷政变中被放逐,查理曼通

过联姻统一欧洲的计划就此泡汤。

(三)查理曼时期的政治机构

1.中央机构

为了统治庞大复杂的帝国, 查理曼试图建立罗马帝国式的中央政权和国家机构。 他在794年放弃了与

廷臣出巡各地的日尔曼王室传统,在亚琛建立了永久性首都,称为新罗马。 国家机构以皇帝的宫廷为中心。

高级官吏都集中在宫廷里,包括宰相,为国王的秘书和掌玺大臣;宫廷大臣,类似从前的宫相,总理宫廷庶务

和行政; 大教长,掌管法兰克僧侣;大司马,掌管国王骑兵等。 皇帝每年两次召集御前会议(或称顾问会

议),由国内最有势力的大贵族参加, 就颁布敕令问题征询他们的意见。皇帝颁布的敕令,具有法律效力,

通行全国,推动国家机器的运转。

2.地方行政

查理大帝建立了比较系统严密的地方行政。全国划分为若干郡, 即伯爵辖区。9世纪初帝国共98个伯爵

辖区。 每郡设一伯爵(comites),由国王任命,负责维持秩序,主持法庭,征收赋税,召集并统率本区军

队等事务。伯爵一般选自地方贵族, 他得到辖区内一块采地及王室税款的一部分作为报酬。到查理曼统治末

期, 皇帝让伯爵的儿子继承父业已很普遍。后来。 这个官职及与官职相联系的土地就成为世袭的了。为了防

止伯爵坐大,形成割据一方的势力, 查理曼不许伯爵为扩充自己权力而得到另外的伯爵辖区。他还常常把伯

爵们带到自己身边,参加法庭事务和从事战争,并设副伯爵职位, 在伯爵不在时代理伯爵工作。

为了有效地监督和控制伯爵,查理曼派巡按使(missi dominici)(也称密使或钦差)到具有较大权力

的郡,以根除腐败、 不公正和不驯服。802年,这个制度正式固定下来,由皇帝选派一对巡按使, 一个为

资深的教士(主教或修道院长),一个是世俗显贵, 负责对某一地区的监察之责。巡按使有自己的法庭,有

权根据法律罢免伯爵, 并负责监督财政、司法和教会行政,是中央政府与地方政府的重要纽带。

在边疆地区,设马尔克,马尔克的首长为侯爵(Mark Grafen)。

这些机构制度的建立, 表明查理曼帝国已不再像墨洛温时期那样,由亲兵和廷臣奉国王之命执行最简单

的行政司法任务, 或像加洛林王朝初期,只有原始性的行政机构,而是初步形成了固定的官僚行政机构。

3.具有私人关系性质的行政机构

然而, 查理曼所创造的行政系统并不是真正意义上的国家行政机构。因为整个政府都建立在他自己与其

臣民的私人关系上。 这个时代的法兰克人仍不习惯于服从那些非个人的和遥远的权力的代表, 即官吏。只肯

服从一个亲自发号施令的首领。 查理曼与伯爵及其他臣民的关系,主要是领主与附庸之间的关系。 臣民对他

的服从是附庸对领主的忠诚和服从。他们之间的关系系于战争中形成的同伴感情, 以共同分享战利品这种共

同利益为基础,并由誓约所加强。 当然,查理曼的权力要超出一般领主的权力。他将封臣的效忠誓言扩展到

更广大的范围, 他要求所有自由人都向他宣誓效忠,成为他的忠仆。 誓言中说:“我保证终生不渝地忠于我

的领主查理国王及他的子孙”。E.詹姆斯:《法国的起源》,第165页。802年, 新的更多的积极因素加到

誓言中,它不仅包括对领主皇帝的终生效忠表白, 保证不出于敌意引任何敌人来到他的王国, 不赞成或默许

任何人对他的不忠诚, 还包括尊重帝国财产和教堂、服军役、 遵守皇帝命令、维护正义等。所有12岁以

上的人都要作此誓言。这样, 不忠诚就是作假誓,甚至是渎圣。这样建立起来的皇帝与官吏之间的关系, 完

全是私人的纽带。 它含有感情色彩,领主的人格是它的基础,而对基督教的信仰是使誓约得到遵守的保障。

这个制度进一步扩大,伯爵属下的官员也成为伯爵的附庸。 为了控制伯爵,查理曼还创造了他的直接附

庸。这些附庸遍及帝国各地, 不受当地伯爵的管辖,可以像王室代理人或看家犬一样起作用。

在这样一种制度下, 官吏的忠诚和服从是指向个人而不是国家和法律。它的必然结果就是人存政举,人

亡政息。当查理曼统治时代, 它得以有效地运行, 全赖查理曼卓越的政治军事天才和威震遐迩的武功。当这

样的人格不存在的时候,这套制度也就失灵了。

在这种制度下,附庸对领主的服从是有条件、有报偿的。 早期中世纪人的心理希望,任何服务都应有报

偿,如相应的报偿不来到, 服务也就中止。当附庸没有得到所需要的领主的援助、 保护或土地封赐,或认为

领主侵犯了他的权益时,就可以认为效忠誓约失效。

(四)政教联盟

1.支持天主教会

加洛林帝国的强盛,还有一个不容忽视的重要因素, 那就是天主教会的支持。查理曼深受奥古斯丁“上

帝之城”思想的影响,具有维护、传播和发展基督教的使命感。他非常重视教会的建设,充分发挥教会的社会

政治和文化职能。他的帝国几乎囊括了整个西方基督教世界。他以无上权威既领导国家机构, 也控制帝国境

内的教会。他对帝国教会的权力,高居教皇之上。 在他的统治下,教会与国家紧密相依,结成同盟, 对加强

帝国政权起到巨大作用。

在西欧中世纪人们的观念中,国王(King)是一个民族的统治者,皇帝(Emperor)是若干民族的统治者。

参见H.J.伯恩斯主编:《剑桥中世纪政治思想史》,第165—166页。

早在墨洛温时代,教会就已成为王权的有力支持者。796年, 克洛维率领三千名亲兵接受基督教会洗

礼。法兰克成为天主教国家。 此后,法兰克人兵锋所到处,强迫当地人皈依天主教。 法兰克国民与天主教徒

合为一体,为法兰克王权与天主教会的合作奠定了基础。 在查理曼帝国时代,教会与国家权力紧密结合起

来。 皇帝以他的物质力量帮助教会,强迫异教徒皈依天主教,臣民服从教会的教规。 教士则以精神权力支持

皇帝,强迫信徒服从皇帝命令,恪守对皇帝的誓约。 臣民的义务与信徒的义务合而为一, 教会的法规和教士

的命令以国家的强制权力为后盾,国家的法律和政府的命令得到教会精神权力的支持。

2.控制教会

查理大帝把教会所从事的工作视为国家政治活动的一个重要组成部分,牢牢控制着对教会的最高领导权。

他下令所有臣民都要向教会缴纳什一税,即他们收获物和牲畜的十分之一, 以维持教士生活和教会开支。但

同时也要求教会清除腐败分子,提高教士素质,选拔虔诚、廉洁的人充实教士队伍。他领导制定《牧师会法

规》,召集主教会议,公布有关基督教教义的立法等。

在墨洛温王朝时代,高卢教会就由主教们所控制。 每个主教辖区与郡大体是对应的。主教座堂设于辖区

的中心城市, 一般由本城的罗马贵族出任。他对教士和信徒行使宗教权力。当西罗马政府垮台后, 又成为民

政首脑。 而国王派来的军事首领伯爵对国王臣民行使政治权力。两人处于同等地位。查理曼要求他们两人合

作, 使所有信徒和臣民都服从命令。此外,他还选拔一些教士充任政府官职。

从墨洛温朝就已开始的基督教从城市渗入农村的过程, 到查理大帝时已告完成。这时,所有乡村都建起

了教堂。 每个教堂由一个神父来主持。他管辖教堂周围的一片地方,称为“乡村教区”。在教区内,神父主

持宗教活动,传授教义,指导信徒的精神生活, 为信徒祝福或驱除邪魔,干预信徒的私生活,具有极大的权

威。以教区为单位以教区教堂为核心的宗教生活,构成中世纪西欧人又一个重要的公共生活的领域。

天主教会发挥的社会作用,是对帝国政权的重要补充。

(五)查理曼帝国的瓦解

1. 帝国分裂

查理曼不仅没能实现他统一欧洲的夙愿,他也终究没能摆脱欧洲中世纪封建采邑制度下王国分崩离析的

命运,查理在他的遗嘱中规定将帝国分给他的三个儿子,但由于查理曼过于长寿——72岁,其中的两个儿子

都先他而去,这个分封的计划无效,路易于813年被提升为副皇帝,814年得以继承其父的皇位。

虔诚者路易曾经安排由第一个妻子所生的三个儿子继承产业。但从829年起,他又想把大部分领地分给

第二个妻子所生的出生较晚的小儿子(即日后的秃头查理),从而引起三个儿子的数次造反。830年代初在一

次宫廷政变中,路易被他的儿子们扣押,丧失实权,而他的儿子们则在各自的领地中越来越独立,路易实际上

只是一个名义上的皇帝。840年路易一世死后,其长子洛泰尔即位。841年路易一世的另两个儿子日耳曼人路

易和秃头查理结成联盟,反对洛泰尔,展开内战。842年,洛泰尔战败求和。843年,三方签订《凡尔登条

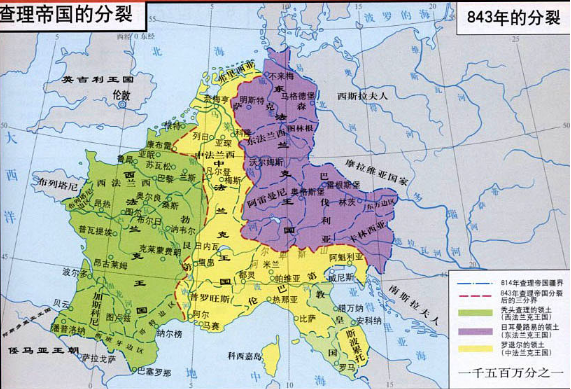

约》,正式瓜分了查理曼帝国的疆土。根据该条约所划分的疆界形成了:

西法兰克王国(843年-987年) 法国

中法兰克王国(843年-855年) 意大利

东法兰克王国(843年-911年) 德意志王国和后来的神圣罗马帝国

三个国家,法兰克帝国结束,再也没有重新统一过。这一条约是查理曼帝国瓦解的第一阶段,预示近代

西欧国家的形成。

中法兰克王国最不稳定。

2.持续的分裂

855年,中法兰克王国再次分为三份。

870年《墨尔森条约》签订。当时中法兰克北部的两部分因无子嗣,被东西两个法兰克王国瓜分,奠定

法兰西王国、意大利王国和德意志第一帝国三个国家的雏形。

877年,秃头查理颁布《麦尔西敕令》,承认采邑和伯爵职位世袭。 这样,采邑成了世袭领地,即封

邑。伯爵、侯爵成为独霸一方的诸侯。 拥有地方君主般权力的公爵们开始在各地建立起了公爵朝廷。

3.分裂原因

查理曼时代的发展势头似乎在把西欧引向罗马式的专制集权国家。然而事实上并不存在这种发展的条

件。对于还处在半开化状态的法兰克人来说, 查理曼帝国可以说是一个奇迹。法兰克人在政治上还没有成熟到

有能力将这个帝国维持下去。查理曼死后不久,帝国便瓦解了。查理曼四处征战,但是他并没有建立一套维持

统一的政治制度,依然沿用日耳曼部落制度,帝国内所有不同民族按照自己的民族法律生存;经济也是原始

的,商业很少,没有系统的国家税收制度,帝国收入靠皇帝遍布全国的私人领地。为筹集军费,查理曼将货币

成色减少75%,制造通货膨胀收入,经济进一步衰退。

帝国的瓦解是不可避免的。

首先,查理曼帝国是军事征服的产物,缺乏必要的社会基础。 帝国包括数十个部落和部族。他们社会发

展水平参差不齐,语言各异。 各部落和各地区传统的习惯法仍然使用。自然经济占统治地位, 交通和传递信

息的手段都很落后, 帝国中央与地方以及各地方之间联系比较薄弱。所以, 这些不同部落和部族在加洛林王

朝统治下实现的联合只能是暂时的。

其次,查理曼帝国是以封建性的私人纽带联系起来的, 这种联系非常脆弱。

查理曼帝国虽然地域庞大,但它没有常备军、 没有足够的高效的职业官僚队伍,统治者及其官吏的管理

经验、 政治知识和责任心都比较差。它完全靠贵族对皇帝的私人效忠联系着。 而这种效忠又是以不断从扩张

战争中分得土地为条件的。 整个帝国就是一座由附庸和领主层层联结形成的金字塔。当查理曼这样的皇帝不

在的时候, 或扩张达到极限,战争掠夺物枯竭的时候,附庸的效忠就会减退, 金字塔便要坍塌。

在采邑制度下, “法兰克帝国是由采邑和保护权集合而成的一个又广大又复杂的国家。”一旦皇帝死

去, 所有“效忠”和委身契约都立刻失效,必须予以续订。这必然带来恐慌和混乱。

在这种封建制度下,贵族的势力以不可阻遏的势头在成长。 这是封建制度的必然发展趋向。贵族对他的

领地的关心, 往往胜过国王对王国的关心。他们以各种手段,不断攫取权力,扩充地盘。 整个法兰克王国的

历史,就是贵族权力不断扩张的历史。 这不仅由于他们贪婪成性,非法侵夺,而且因为中央政权无能和失

职。在加洛林帝国时代, 贵族权力的扩张主要体现在豁免权的获得和伯爵职位的世袭权利上。 它终于使大贵

族在自己领地上完全行使国家职权,建立了国中之国,中央政权完全被架空了。

最后,查理曼帝国分裂的直接原因是皇族的继承制度。 加洛林王朝与墨洛温王朝一样,袭用法兰克人传

统的继承制度, 把帝国视为家族的领地。当老王或皇帝死后,由儿子们平分。 加洛林帝国的崛起和兴盛,完

全是一种偶然或幸运。因为加洛林王朝初期几代当中, 都只有一个政治生命较长的继承人,所以使帝国免遭

分裂。 查理曼的儿子虔诚者路易是第一个试图建立一种新的继承方法, 以防止国家分裂的皇帝。但他的儿子

们并不买帐。 经过路易与他的儿子之间和路易的三个儿子相互之间争夺权力和领地的残酷斗争后, 路易的三

个儿子于843年签订《凡尔登条约》,正式瓜分了他们祖先创造的帝国。

4.分裂的后果

加洛林帝国分解为三个部分之后,君权进一步衰弱。 在加洛林诸王之间为争夺领地而进行的混战中,贵

族乘机要挟君王, 侵夺王室领地和特权,发展自己的势力。他们开始自己任命巡按使, 不再为中央政权服

务。877年,秃头查理的麦尔西敕令规定, 每个自由人都要为自己找一个领主,领主对附庸的权力相当于

国王对臣民的权力。

由于帝国瓦解,加洛林诸王之间不断厮杀,法兰克国势衰弱。 就在这个时候,诺曼人、阿拉伯人和匈牙

利人从四面八方涌来, 无情地掠夺蹂躏法兰克各地。加洛林最后几任皇帝既不能维持国内正常秩序, 又无力

有效地组织防御外来入侵。

各地方的大地主大贵族自己担负起了抗击入侵和建立秩序的责任。 他们在自己领地上建立起了封建主义

的象征——城堡,组织了自己的防御体系, 把领地上所有的人置于他们的保护——也就是奴役之下。加洛林

诸王已经微不足道。 封建主义在这种混乱状态中成长壮大。 “我们看到欣欣向荣的状态和成长着的文明,在

野蛮、无秩序和暴虐政治的混乱局面里酝酿起来了。”汤普逊:《中世纪经济社会史》,上册,第317页。