二、封建制度

(一)采邑制与封建制概念辨析

封建制度、封建制、封建主义经常是通用的。

采邑制与封建制的关系。

一种观点认为,二者涵义不一样,应该分开来使用。

第二种观点认为,采邑制度是封建制的最初阶段,但有不同。

第三种观点认为,(比利时 冈绍夫),封建主义起源于墨洛温王朝时期,是罗马因素与日耳曼因素的

结合,在其名著《何为封建主义》中,采取了一种狭隘主义的定义,把封建主义(有时称之为封

建社会,封建制度)分为委身制阶段、采邑制阶段和典型制阶段。鉴于学界对封建主义定义繁

杂,为了便于理解,本讲采用冈绍夫的观点。

马基雅维利总结过:世界上大多数君主采用两种统治方式,一种是把各地领土分给大小贵族统治,一种是

把国家分给官僚统治。前者叫封建制,后者叫官僚制,但是马基雅维利本人更推崇官僚制,因为

官僚制有利于国家的统一。我们在本讲采用冈绍夫与马基雅维利的观点。

封建制度,英文Feudalism源于中世纪拉丁文feudum(采邑)。从词源的发展来看,二者之间有密

切的关系。

(二)封建制度阶段划分

墨洛温王朝建立后,法兰克人开始由部落社会向文明社会转变,这也是法兰克人封建化的开端,而法

兰克人的封建化,又推动了西欧的封建化。所谓封建化,就是指封建生产方式的形成过程,其基本内容是,土

地所有制的分封和封建社会两个对立阶级(即领主阶级与农奴阶级)的形成。

法兰克人的封建化过程(或者说封建制度)大体上经历了三个阶段:

第一阶段称之为委身制阶段。

依附于人的自由人

七世纪末,法兰克国家不能维持公共和平,保障民众安全,国家政权结构过于原始,供职的官员人数

太少,难以履行政府的基本职能。在这样一个社会中,感觉需要保护的人,会到更强大的邻人那里寻求保护,

与这样的保护相对应的是某种形式的役务,对豪强而言,需要有人为之效力,这些人在人身上依附于他们,在

私人战争中供其驱使。通行的做法是,一个自由人将自己托庇于另一个自由人,为其提供役务,同时保持其自

由身份,这类人被称为“依附于人的自由人”。

扈从队

法兰克人盛行一种称为扈从队的制度,扈从队由一群自由武士组成,他们自愿效力于一位首领,以亲密

团伙的身份随首领一道为其利益而战,扈从队具有罗马和日耳曼的双重色彩。

亲兵队

接受国王人身保护,并为国王效力的扈从队称为亲兵队,亲兵队成员享有三倍赎杀金,三倍于其他普通

自由人的被杀金,亲兵队成员与国王的这种关系,是他享有这种具有特殊性的庇护。他们是被精心挑选的战

士,不论出生如何,人们都认为他属于人群中最高的社会等级。只有国王和王后才拥有亲兵队。

这三者都存在着一种依存与庇护的关系。

公元6-7世纪法兰克自由农民的农奴化和大地产的形成。克洛维征

战、建国之后,法兰克人的土地私有制进一步发展,不仅男子,女子也获得了土地继承权。这种土地私有制造

就了一个广大的小自由农民阶层,但战争、天灾人祸和封建主的压迫又使自由农民纷纷破产,他们不得不把自

己的土地献给大封建主以求得保护,然后再从封建主那里租种一块土地(恩地),同时接受封建主种种附加条

件,久而久之,就变成了被束缚在土地上并在人格上依附于封建主的农奴。他们之间产生了一套约定俗成的契

约模式,我们称之为——委身制。就是破产的人需要为庇护自己的人服役,庇护者需要负责维持委身者的生

活,双方任何一方违反这一“合同”都会受到严厉的惩罚。委身者的服役内容,通常要么是给庇护者种地,要

么是给庇护者做家丁。发展到后来,随着王国土地的不断扩大,庇护者们为了省事儿,会给委身者一块土地,

让他们在这块地上收税,从而得以养活自己。庇护者本身最不缺的就是土地,用这种办法可以有效的避免自己

“违约”。另一方面,封建的大地产也在不断扩大,特别是教会的势力日益增长。到7世纪,教会已成为最大

的土地所有者之一。

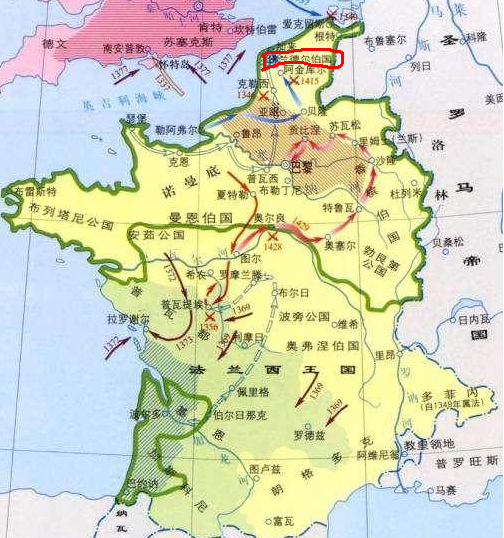

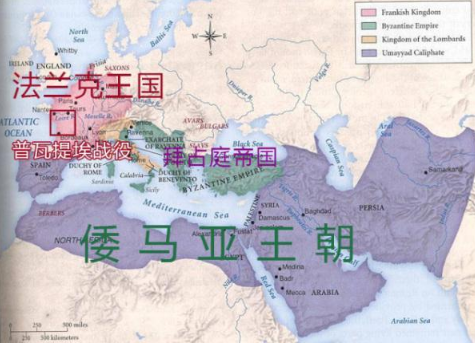

第二阶段称之为采邑制阶段。公元8世纪查理·马特的采邑改革。8世纪初,墨洛温王朝的宫相查理·马

特掌握了法兰克王国的大权,他在位期间主要做了两件大事:

一是公元732年率军队在都尔之役(或称普瓦提埃战役)打败了向欧洲进犯的阿拉伯人,这是世界历

史上最有名的战役之一,不仅捍卫了法兰克王国的独立,而且阻止了阿拉伯人继续向欧洲腹地深入,防止了西

欧文明的伊斯兰化;二是在法兰克推行采邑制度。即把土地有条件地封给领主,对方需服兵役且土地不得世

袭。

查理·马特的采邑制改革,是出于战争的需要,不断扩充自己属下的封臣(附庸制),并向他们封赐

一块土地作为采邑(采邑制),以保证他们的生活和提供服军役时的马匹及武器装备,解决了没有骑兵的问

题。到了查理·马特的儿子矮子丕平(丕平三世)时,把大部分土地当作采邑制分封给臣下,查理大帝也把通过

战争夺来的土地分封给有功将领,这样使得采邑制遍及全国。威廉一世征服英国后,开始也实行采邑制,规定

每个骑士采邑供养一名骑士,为国王服役。

加洛林王朝(751-911)是采邑制大为发展的时期,作为采邑封赏的主要是土地,但往往也包括伯爵

等国家官职和教会职务。采邑制这种形式对于提高国家的战斗力很有帮助,而且通过采邑制逐渐形成了一种封

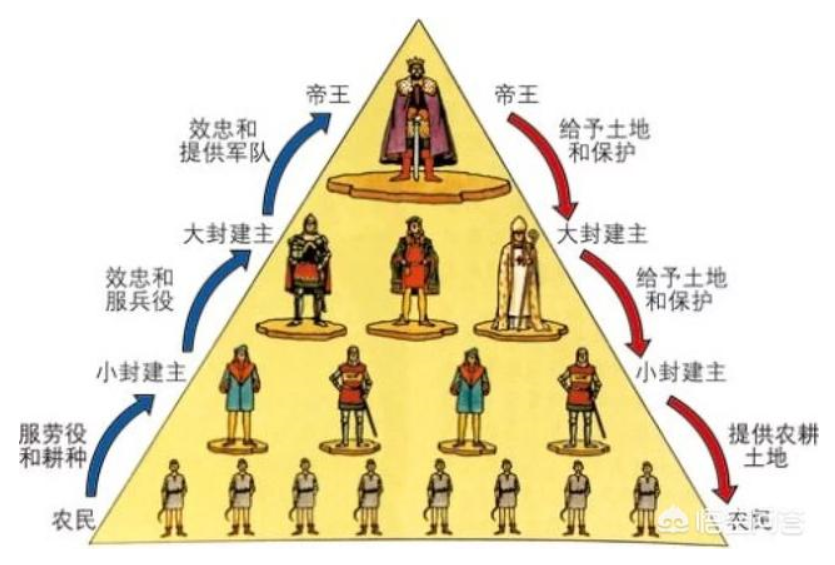

建等级制度:国王、公爵、侯爵、 伯爵、子爵、男爵、 骑士。

同时,逐渐形成了采邑制的一些惯例:

1.受领采邑者必须服军役,如果封臣不履行军役义务,则采邑应该收回;

2.受封采邑享用期以封君或封臣在世时为限,双方任何一方死亡 ,采邑都应交回。

但得到采邑的封臣都力图把采邑变成自己世袭占有的土地。后来随着加洛林王朝的衰落,采邑世袭已

成为不可阻遏的趋势。

第三阶段称之为世袭领地制阶段。9世纪世袭领地制的出现,到了11世纪采邑制基本上已经废弛了。

9世纪上半叶,封建制度进一步发展、普及。首先,国家官职(伯爵、侯爵、公爵)和高级教职(主教、修道

院院长等职)均采邑化了,以往文武官僚如今成为领受帝王采邑封赐的封臣;12世纪开始,在法兰西和德意志

封君们再也不能有效阻止封土的转让。

其次,君王的封臣,如公爵、伯爵、主教等也将自己的土地再作为采邑分封给属下,再生出下一层次

的封君封臣关系;再次,终身占有的采邑逐渐成为世袭拥有的领地,改称封土。领主不仅拥有领地所有权,还

掌握居民的司法审判权和行政管理权,其内部蕴含的割据、独立倾向也日益增强。

查理大帝时代,由于不断对外征战,横征暴敛,加速了普通公社成员的破产和农奴化。为了取得大封

建主的支持,查理大帝不得不广泛授予他们“特恩权”,即通过敕封的形式将国家对地方的统治权(包括财政

税收权和行政司法权等)让与封建主在其领地内独立行使,国家官员不得干涉。这种“特恩权”使众多封建领

地成为国中之国,导致了西欧中世纪封建分裂和割据局面的形成。 国王颁发给领主一种特许状 (或豁免证书)

,载明禁止地方官员进入持有此状的领主领地行使税收和审判等方面的职权。这就在事实上和法律上承认了领

主对其领地拥有独立的统治权。特恩权的赐予约始于6~7世纪,开初给予教会,后来扩及世俗领主,采邑渐次

成了领地,封建领主俨然成了小国之君,加速了封建分裂趋势。13至14世纪,在英、法等国,随着中央集权

国家的形成,领主的特恩权不断被削弱。

877年,西法兰克国王秃头查理颁布《克尔西敕令》,规定领主可以把自己的特权与荣誉(爵位)移

交给自己的儿子和亲属,从而把领地世袭合法化。东法兰克王国,分别以《米兰敕令》(与君士坦丁大帝的米兰

敕令不同)为标志,承认贵族领地世袭。1037年,德国和意大利则以的《封土律》为准。

大土地所有制与小生产相结合的超经济的剥削形式在法兰克确立了起来。法兰克王国封建化宣告结

束。拥有土地的法兰克地主阶级的发展,使自由农民日渐丧失土地沦为依附农民,代表地主阶级利益的封建国

家对封建化的成果,以法律的形式肯定下来,这构成了法兰克封建化的一条主线。

自由农民的进一步农奴化、封建特权的兴起和世袭领地制的出现,标志着法兰克封建制的确立和封建

化的最后完成。“封建化的完成也标志着自由农民人身自由的丧失和大土地所有者司法、行政权的获得。这同

时也是王权衰弱、地方封建主独立地位加强的过程。因此,随着法兰克封建化的完成,法兰克王国也逐渐走向

解体。

女性继承封土在12世纪成为普遍的事实。但导致以后的王国之间政治婚姻频繁和王位继承战。

多重效忠。九世纪末以前,在法兰西已经出现了封臣向数位封君臣服的习俗,这是因为封臣认为自己

受封的土地很少,希望获得更多的恩地,严格的封君封臣关系已经被打破了。这种行为的后果是非常严重的,

一个封臣可以在几个封君之间作出选择,甚至可以借口不成为任何人的封臣。为了解决这一事态的发展,当时

的人们想出了这样几种解决办法,第一种办法:给封臣最大封地的封君,应当是他的主要封君。第二种办法:

最先给封臣以封地的封君,这在意大利北部是普遍被接受的。

不仅一个封臣可以有多个封君,甚至一个国王也可以成为另一国王的封臣。

佛兰德尔伯爵领地(同时效忠英王与法王) 英格兰国王+诺曼底公爵

威廉一世征服英格兰后,在英格兰为

英国国王,在法兰西为法国国王的封臣

第三种办法:绝对封君制。在11世纪法兰西开始出现,在这种制度中,人们承认,一个封臣有诸多封

君,但有一位必须严格服侍的,必须完全、无保留地服侍他和反对所有人。11世纪下半叶,这一制度被威廉一

世带入英格兰。法兰西君主曾要求其封臣预留对国王的效忠。1101年,佛兰德尔伯爵与英国国王亨利一世缔

结协议,成为他的封臣,但也预留了对法兰西国王的效忠。(冈绍夫,《何为封建主义》,131页)。到13世

纪,对这种效忠加以限定的做法,比较普遍了。在英格兰,绝对效忠最终为王权所垄断。英格兰和法兰西绝对

效忠于王权都成长起来,在德意志,多重封臣关系畅行无阻,最终走向破坏性和道路上。

(三)封建制度的基本原理

封建制度是中世纪时期最复杂的制度。

理论上,封君可以根据情况没收曾经给予封臣的土地,但实际上,这种情况越来越不可能。

理论上,帝国土地之上的所有国王都是皇帝的封臣,但实际上,查理曼大帝之后的皇帝们,只是众多国

王中的一位,他统治的领土面积只是一个王国统治的面积,皇帝的权力只有在他自己的王国内,一般进入不了

其他王国内。

国王只是众多贵族中的一位,并不一定是最大的贵族。国王权力只有在其领地内才有效,对贵族领地往

往是无效的。这个原理如同皇帝对国王权力。但因为地域上接近,国王和贵族的联系要比皇帝与国王的联系紧

密。

如果把教会考虑进来,情况会更复杂。

忠诚的帝制拥护者认为皇帝是上帝的封臣,所以如果皇帝横加干预国王,国王会通过代表上帝另一权力

的教会联合。

国王之下的贵族,为了保有自己的领地世袭和权力,会联合其它贵族共同抵抗国王、皇帝、教皇。

教会人士认为皇帝是教皇的封臣,所以皇帝和国王都应该服从于教皇。教皇最大的竞争对手是皇帝,所

以教皇一直以削弱皇帝为目的。有时候,某个国王很强势,甚至强于皇帝,这时候,教皇就以削弱这一国王权

力为目的。

封臣对封君的义务都比较明确,封臣对封君的军役是以天数来计算的,服役期满,封君不得再对封臣进

行任何强制。封臣与封君的关系不是一种绝对义务关系,而是权利与义务相对平衡的关系。

(四)教会与封建制度

1.教会促进封建制度的形成

在西欧封建化过程中,基督教会发挥了不容忽视的作用。公元476年,西罗马帝国灭亡,基督教会摆

脱了帝国的控制,也失去了世俗政权的支持和依托。基督教会及作为其信徒的罗马大地产主,都需要在新兴的

蛮族诸王国中寻找新的靠山。而新建立的蛮族王国也需要教会和罗马地产主的支持,因为日耳曼人总数不过占

总人口的5%左右,如果没有基督教和罗马贵族的支持,难以在罗马帝国土地上扎下根。496年法兰克国王克洛

维率3000亲兵阪依基督教,基督教会和罗马大地产主找到了靠山,也为法兰克王国赢得了罗马大地产主的广

泛支持。法兰克贵族和罗马大地产主在共同的基督教信仰下结合起来。基督教会成为促进西欧古罗马因素和日

耳曼因素结合、迅速封建化的催化剂。

基督教会也是在经济上积极推动封建化的力量。教会本身是大地主,它 “采用捐献、勒索、欺

骗、诈骗、假造证据以及其它带有刑事犯罪性质的勾当而巧取豪夺”自由农民的土地,迫其变为农奴等依附农

民。在封建化过程中曾广为流行的“投托”、“委身”、“豁免权”等形式也是首先行之于教会地产,然后再

为世俗封建主所效法的。基督教会并不反对奴隶制,但它反对把基督教徒变为奴隶,在理论上鼓励释放奴隶,

有助于奴隶向农奴的转化。

教会还促进了新生封建政权的建设和巩固。基督教的支持是法兰克王国发展强盛的重要原因。教

会用“神总是把克洛维的敌人送到他的手中”来颂扬法兰克人的征服。751年,“矮子”工平废默墨洛温朝国

王、自立为王,罗马教皇派兰斯大主教卜尼法斯为他行涂油礼,使王权神圣化。800年罗马教皇又亲自为查理

曼戴上皇帝的金冠。在法兰克时代,新建立的封建政权还很不完备,需要教会作为补充,封建国家的文职官吏

通常都是由高级教士充任。查理曼在位时,世俗贵族和高级教士是封建政权官吏的两个基本组成部分。封建化

的深入发展使封建国家政权分崩离析,使封建统治手段不健全,领域不完备。基督教会又作了补充,它利用教

会组织系统加强了对农民的控制。而且,基督教会的教义、理论成为西欧封建社会的官方意识形态,“给封建

制度绕上一圈神圣的灵光”,它宣扬封建制度的合理性,宣扬逆来顺受,谴责人民群众的反抗斗争。支持了封

建贵族政权、维护了封建制度。

此外,基督教会的传教活动还是封建制度向外扩张的工具。在莱茵河以东地区的封建化过程中,法兰

克封建主的侵略占领、对自由农民的奴役同时伴随教会的传教活动。查理曼支持在这里建修道院,设主教区,

并严令萨克森人阪依基督教,否则处死。在这里,封建化与基督教化是同一个过程。

2.基督教会的发展

5至11世纪,是教会力量全面发展的时期。这时,教会统治的势力范围大大扩大了。首先,它的信

徒不仅包括原来的罗马人、高卢人,还包括了原来的异教徒一一日耳曼各族及来自斯堪的那维亚的北方人。尽

管此时基督教义对一般日耳曼人影响还十分微弱,但他们在名义上却是基督教徒。其次,在罗马帝国,基督教

主要是城市居民的宗教,它的基本地盘在城市。蛮族征服以后,基督教从城市走向乡村,走向社会基层,在大

多数村庄和庄园上都兴建了教堂、基督教会控制的地域范围也扩大了。

5至11世纪,也是西欧基督教会地产和财富膨胀的时代。在罗马帝国晚期,基督教已拥有不少地

产。在封建化过程中,由于国王和贵族们的慷慨捐赠,教会向自由农民的疯狂侵夺,教会地产迅速增加。到7

世纪末,高卢教会拥有的土地已占全高卢土地总数的1/3。在高卢各地,教会往往都是当地最大的地产主。在

810年的阿亨宗教会议上,依据财产多少教士和神职人员被划分三级:拥有3000-8000处领地者为第一级,拥有

1000-3000处领地者为第二级,不满1000处者为第三级。地产之外,教会还积累了大量的金银珠宝。9至10

世纪北方人入侵法国时,不少教堂和修道院因此而成为他们劫掠的主要对象。

在这一时期,基督教会的政治权力也扩大了。罗马帝国的灭亡,使基督教会摆脱了帝国的控制。当

蛮族征服时,不少城市主教又成功地保护了自己的城市免遭侵劫,他们的威望迅速提高。墨洛温朝的国王希尔

佩利克曾经惊呼:“看,我的国库变得多少空虚!看,我们所有的财物全部送给教会了!主教之外没人享有任何权

力,已没有人把我作为国王而尊崇,所有的尊敬全给予了他们城市的主教了”。5至10世纪,在高卢曾有三个

王朝粉墨登场,每一王朝都竭力谋求教会的支持,推行与教会联盟的政策。王朝不断变换,但教会却是不倒

翁。

然而与封建化发展的同时,教会却走向世俗化。主教等神职人员大多拥有地产,娶妻生子,带兵打

仗,放弃了神职人员的职责。在高卢地区,4世纪时有54个神职人员被推为“圣”人,其中有52人是主教,5

世纪有175个“圣”人,123位是主教,6世纪的293个“圣人”中,仅有148人是主教。高级教职和教会地产

都成了世俗封建贵族逐鹿的对象,很大部分已为世俗贵族控制,影响了教会的地位和声望。10世纪,在勃良第

地区的克吕尼修道院首倡改革,主张僧侣严守戒律,摈弃世俗生活,强调教会和修道院直属教皇领导,不受世

俗权力控制。罗马教皇利用了克吕尼改革运动,整肃教会纪律,摆脱世俗控制,提高教皇权威,逐渐建立了罗

马教皇对西欧教会的绝对统治,使教廷逐渐发展为西欧封建制度的国际中心,使教皇成为欧洲的“万王之王,

万主之主”。

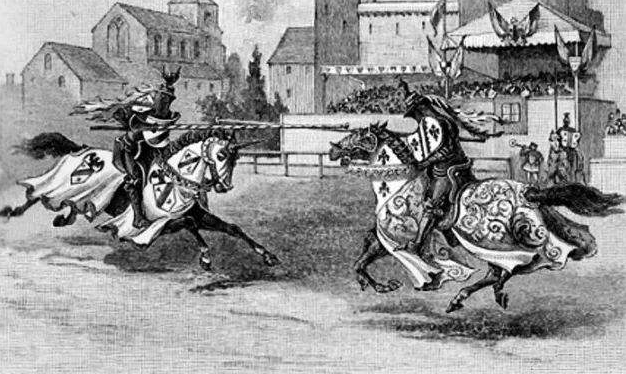

(五)骑士制度

骑士制度被称为“封建之花”,是一个军事机构或团体,其成员被称为骑士,承诺保护教会弱者及

被压迫者。骑士制度是从查理马特为了击退萨拉森人而组建的仆从骑兵发展而来,穿着铠甲的骑士取代了早

期的步兵。骑士制度与封建制度的发展有着密切的联系,它是封建制度在军事方面的发展,所有的封地拥有者

都必须服骑兵役为规则,骑士制度一直延续了几个世纪。

骑士的主要来源是封臣。但如果一个人出生良好,或者学识丰富,可能会在没有封地的情况下成为

骑士。

骑士制度由多种元素结合而成。主要类型有:世俗型骑士,这是骑士阶层的主体,其军事形态、美德

来自于封建制度的一面。

世俗型骑士

宗教型骑士,其宗教形态来自于教会一面。在十字军东征中产生了三大骑士团:医院骑士团主要目

的是照料伤患和朝圣者,圣殿骑士团宗教军事组织,条顿骑士团。

宗教型骑士——圣殿骑士团

医院骑士团徽章 圣殿骑士团徽章 条顿骑士团徽章

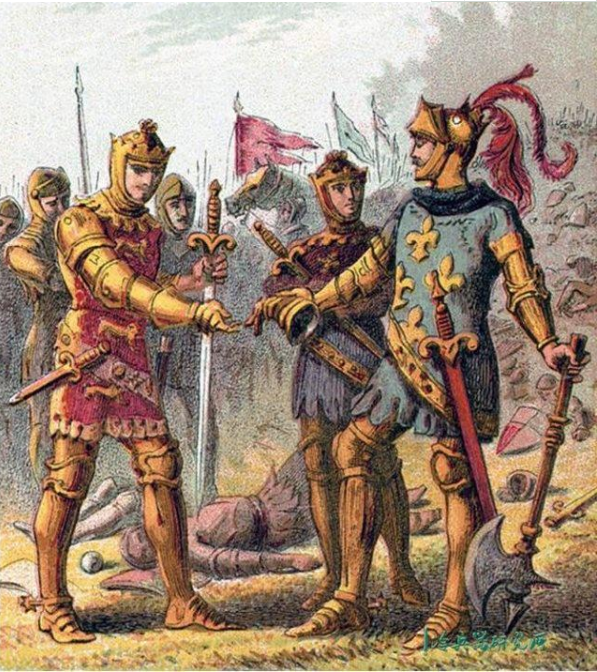

骑士随从在20岁时可以晋升为骑士,然后通过一场仪式将其纳入骑士队伍,如同臣服礼中要跪于封君面

前一样,要宣誓捍卫宗教,保护贵妇人、救人于痛苦,并永远忠于他的骑士战友,同时被授予武器。领主将宝

剑的平面按于他的肩部或颈部,说:“以上帝、圣米迦勒与圣乔治之名,册封你为骑士,你须勇敢、无畏、忠

诚。”

骑士称号授予礼

“骑士七艺”即骑马、投标、击剑、游水、行猎、下棋和吟诗。七艺中的前五项主要培养骑士的实战能

力,后两项着重培养骑士日常生活中的兴趣爱好和礼仪节度。下棋可以锻炼他们在战争中的思维应对能力,有

利于制定攻防方略;吟诗一方面着重其才艺训练和气质养成,还使其可以创作自己的作品来赞颂主人,表达自

己对主人的忠心。由此可见中世纪封君与封臣之间的主从关系。骑士教育的主要目的,在于培养具有作战能

力,能够保护封君的骑士。

很多骑士参赛就是为了获得贵妇青睐

骑士品质

骑士必须忠诚正直,礼貌,勇敢,谦恭,诚实,纯洁,慷慨,热情,守信,随时准备为保卫宗教以及

战友而牺牲自己。骑士精神反对残忍背叛,虚伪,懦弱,卑鄙和任何形式的犯罪,如果犯了这样的错误,就可

能经由降级仪式处以驱逐出骑士队伍的惩罚。

骑士制度的衰落

15世纪是骑士制度的衰落期,封建制度被推翻的原因,也是骑士制度衰落的原因,战争中火药的使用

使得骑兵的作用大为削减,国家管理日渐规范,社会秩序与安全日益改善,使得英勇的骑士为弱势群体及被压

迫者打抱不平的需求逐渐减少。

骑士制度在进入到实用化与商业化的时代,就变得荒诞可笑了,因为作为骑士的土壤——封建时代已经

消亡了。

骑士精神对西方的文化产生了重大的影响,在法国融入进了浪漫文化中,在英国流进了绅士风度中。

(六)封建制度发展的原因

封建制度的最终确立,是在内战和北欧丹麦人的入侵时期。这一时期社会的基本特点就是社会动荡和

无政府状态。

查理曼死后,他的帝国分崩离析,加之继任者软弱无能,后裔们忙于争夺家产时,导致社会混乱。王国

只能由男性后裔来继承。

外部冲击接踵而来。

首先是从中亚大平原迁徙而来的马扎尔人(匈牙利人祖先),895年,马扎尔人抵达匈牙利平原,此后

20年间,从莱茵河边境到法兰西兰斯,来回掠夺了两遍,还侵扰着法兰特南部,一直到955年,被德意志的奥

托一世彻底击溃为止。

其次是穆斯林,在中世纪又叫萨拉森人。9世纪,穆斯林在地中海掀起一场新的进攻浪潮,占领西西里

岛、科西嘉岛、撒丁岛、法国南部的罗纳河三角洲,登上地中海西部和中部所有基督教国家的海岸进行烧杀抢

掠,制造了同样的恐慌。在意大利的侵扰,直到915年被拜占庭帝国驱逐。

最严重的是北欧海盗。斯堪的纳维亚在8世纪开始了日耳曼人最后一次的大迁移。北欧海盗侵扰德意志

高卢,这些异教徒海盗引起了巨大的恐慌。最开始只是劫掠修道院和开阔农村,后来是建立基地,有组织的入

侵,四处扫荡。英国和法国受到的摧残最严重,大量人口被屠杀,土地荒芜,满目疮痍。

8世纪缓慢而艰难发展起来的西欧文明,在9世纪和10世纪三股势力的大规模入侵下几近毁灭。被逼

退到绝境中的西欧文明在缓慢地发展。

9~10世纪的大部分时间里,帝国内部混乱不堪,外部满足入侵导致的社会动荡,使得封建制度快速

发展,生活在无政府状态中的人们的最迫切的需要,就是保护与安全。正是这种无政府的状态和社会对秩序的

迫切需要,使社会中已有的各种因素碰撞综合,形成了新的封建秩序。由于这些封君,普通的农民得到了保护

和安全。而他们获得保护和安全的代价,是付出自己的土地和失去自由。他们献出土地,与保护人订立委身契

约,成为依附于保护人的附庸或不自由的农奴。他们替保护人工作,耕种他的土地,交纳地租,维持他的部

队。社会各阶层都急于成为该制度的一员,进而享受只有封建制度才能给予的保护,当时的封建制度对于无政

府状态而言,是一种可接受的最低限度的安全秩序,是针对外部侵扰的一种比较有利的防御体系。

有大量土地却从未作为采邑的国王,贵族和富人此时都加入了这一行列,这样他们的土地就有履行过神

圣的臣服之礼的佃户使用,因此国君和贵族们就变成了封建主和封君,小的土地所有者自愿将自己的绝对所有

土地交给某个临近的封建主手中,然后再把它作为封地接受过来,从而成为其封臣,以获得保护。

此外出于类似的原因,教堂,修道院和城镇都成为了封建制度的成员,他们把自己的大片领地作为采邑

分封,从而成为封君,主教和修道院成为拥有大量采邑的首领,他们像世俗首领一样领导军事远征,这些寺院

和城镇经常将自己置于某个强大领主的保护之下,使自己也成为封臣。有时候,主教和修道院院长不是通过服

兵役,而是代之以为封君做一定数量的弥撒来履行自己的义务。通过这种方式,教会和国家从富有的封建主到

最卑微的封臣在内的社会各阶层,都由封建制度的纽带联系在了一起。

(七)封建制度的缺陷

封建制度是欧洲中世纪能够存续的最佳社会制度,但是它有许多严重缺陷:

第一,封建制度难以形成强大的国家政府,每个国家都被分割,且再分成大量几乎独立的封邑,十世纪

的法兰西大约有250个封建领主,都行使平等的权利,拥有同等的统治权,这些大领主的广阔土地又被分割成

7万块小的封地。这些小块封地的所有者一定会服从其贵族领主,这些贵族又宣誓臣服于法兰西国王,但是这

些贵族中的许多人比国王本人更富有更强大,如果他们放弃选择效忠,国王就无法再次令其臣服。法兰西同其

他封建制度盛行的国家一样,不是一国之君用权势迫使举国臣服,而是100多个实际上的君主国组成的联盟,

以极为松散的纽带联系在一起,可以毫无顾忌的剪断,国王的时间主要是用来徒劳的打压傲慢而倔强的贵族,

以使其适当的臣服,干预平息贵族之间没完没了的争执,这是一种极为混乱的状态。

第二,封建制度的排他性,在这种制度的作用下,社会被划分成了各个阶层,最上层是傲慢自大的世袭贵

族,这些阶层之间的界限虽然并非不可逾越,但却极为僵化,只有当不同国家的社会下层逐渐夺取了封建贵族

的特权时,一个更美好,更民主的社会形态才会显现。

(八)封建制度的作用(有益影响)

1.抵御外部入侵

封建制度对欧洲文明做出了突出的贡献,对查理曼帝国分裂后的社会动荡带来了保护,身披铠甲的骑士和

坚不可摧的封建城堡打败了丹麦人萨拉森人和匈牙利人的攻击。

2.培养骑士的独立精神——个人主义

封建制度对社会做出的另一个突出贡献是培养了特权成员之间的个人主义及对人格独立的热爱,这是日耳

曼人性格的显著特点,欧洲封建贵族强横暴力,倔强,在中世纪后期为保持自由精神的活力做出了巨大贡献,

封建贵族们不允许国王对他们傲慢,他们作为自由人拥有自己的权利,君权本应专制,但却被有效制止,封建

贵族的联合力量长期制约着国王的专制倾向,直到新的阶层力量能够单独抗拒君主,法兰西封建贵族的权力瓦

解的太快,法兰西最终走上了绝对主义君主制,最终法国大革命的恐怖统治,又取消了君主制。英格兰封建贵

族的权力保持的长久,最终走向了立宪政制。

(九)封建制度的衰败原因

封建制度的原则和形式最为完备的鼎盛时期是在11~13世纪,但在13世纪结束前,他就已经开始衰落了

国王反对

国王和平民都憎恨和反对封建制度,实际上他从来没有被贵族之外的任何阶层青睐过,封建制度为贵族们

带来好处的同时,却牺牲了其他社会阶层的利益,国王反对并企图打破这一制度,因为这一制度没有给国王带

来实际的权力。

平民反对

平民一直厌恶这一制度,因为在这种制度的统治下,平民的价值还不如领主狩猎场里的猎物,平民在争取

社会的认可,以及分享傲慢的封建贵族特权的经历,成为中世纪最主要的政治斗争的内容,这一政治斗争与古

罗马时期的平民与贵族的较量相似。

十字军东征

12、13世纪的十字军十字军东征削弱了贵族的力量,为了给东征筹集资金,贵族们经常出售或抵押自己的

土地,而且权势也随之传给了国王或城里的富商,许多大贵族在与异教徒中的战斗中阵亡,导致其土地充公转

归封君,进而扩大了封建主的领地。

城镇的发展

城镇的发展,财富与影响的增加使得城镇有实力抵抗封君的苛捐杂税与暴政,并最终能够从封建领主的管

理下独立出来,把自己的领地变成一个小共和国。

火药的运用

火药的运用,使得自耕农的步兵作战优势强于佩戴盔甲的骑士,从而加速了封建制度的衰落,手里拿枪的

人可以维护并用好自己的权利,而城堡作为封建制度的主体,此时却变得一无是处,它的城墙无法抵御训练有

素的炮兵。