四、法兰西的君主专制

(一)君主专制制度的确立

法国的封建君主专制制度确立于16世纪,17世纪开始巩固,直到18世纪,在长达二个半

世纪中历经了动摇、巩固、发展、鼎盛和衰落的全部历史过程。

1483年8月路易十一驾崩。在他之后相继登位称王的是三位标准的骑士型国王,查理八世路易12和

法兰西斯一世。查理八世继位初年,解散了三级会议,从此以后到法兰西斯在位,三级会议从未召开过。至

此,君主专制制度在法国已完全确立。

君主专制制度之所以在法国完全确立,是因为法国政治脱离后社会经济的变革,政治统一的完成,极

大的推动了法国工商业的发展和生产的进步,资本主义的幼芽在封建社会中的母体中发育成长。

16世纪,法国的尼龙纺织印刷,玻璃制陶等行业中开始出现资本主义手工工厂,每个手工工厂又分散

在各地,手工工厂大致可以分为以下几类,第一是集中型的手工工厂,主要集中在重工业和重要的轻工业部

门,第二类是分散型手工工程,主要集中在纺织业。

在地理大发现和新航路开辟的刺激下,法国商业迅速繁荣,商品源源不断的输往西欧各国。

农村封建领土制开始解体,封建地主制开始建立,法国除了局部地区尚保存农奴制之外,绝大多数农

民都已获得了人生自由,他们成为佃农,新兴资产阶级通过购买土地成为新地主,土地上的劳动力是没有完全

脱离土地的小农,农业资本主义萌芽的初级形态产生。

新兴资产阶级与封建贵族的社会地位与力量对比发生了变化,15世纪末,穿袍贵族开始崛起,配件贵

族开始衰落。穿袍贵族指那些买官的新兴资产阶级,佩剑贵族指旧贵族。面对新型资产阶级的挑战,日趋没落

的封建贵族,希望有强大的王权来保护他们手中尚存的经济上和政治上的特权,新兴资产阶级为了抑制封建贵

族,镇压城乡人民对资本原始积累残酷掠夺的反抗,保持国内的市场统一,也拥护强化君主的权力。利益相对

的双方势均力敌,国王正好左右逢源,顺理成章的凌驾于两者之上,正是在这一背景之下,法国封建制度专制

制度得以完全确立。

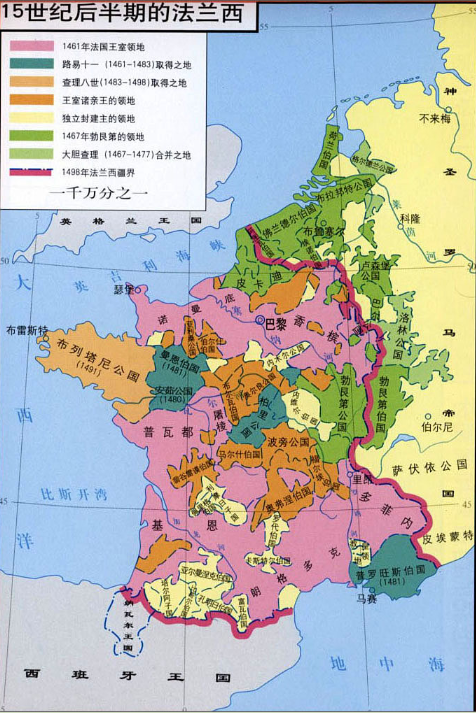

1.领土的统一(统一的民族国家开始形成)

路易十一(1461-1483)

路易十一被称为国土的聚合者,路易十一通过谈判收回了勃艮地公爵领地,收回了阿朗松公爵领

地,阿曼亚克伯爵领地,普罗旺斯伯爵领地。在路易十一去世前,今日法国的版图轮廓已被基本勾勒出来,布

列塔尼在1491年被路易11的继承人查理八世通过联姻并入法国版图。随着法国领土基本实现了统一,法国人

的民族意识进一步加强,共同的法兰西民族文化开始出现,在巴黎方言的基础上,法语正式形成,至此,法国

开始成为政治统一的民族国家。

2.通过战争加强王权

随着集权的加强,封建君主也开始对外侵略扩张和争夺欧洲霸权。反过来,通过战争国家的组织性和动

员性被国王牢牢操纵在手里,战争反过来又促使了王权的加强。法国远征意大利共经历了四代君主,持续了65

年。

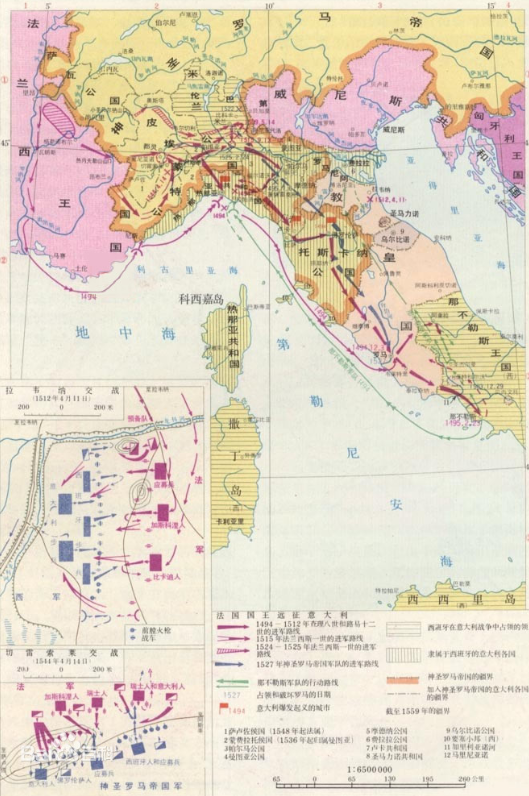

(1)意大利战争

战争起源

法兰西国王查理八世,路易十二,法兰西斯一世,亨利二世四代国王参战。

1494年至1559年间一系列战争的总称,战事地包括多数意大利城邦、教皇国、西欧各主要国家(法

国、西班牙、神圣罗马帝国、英格兰与苏格兰)以及奥斯曼土耳其帝国。战争起源于米兰公国与那不勒斯王国

间的纠纷,随后迅速转变为各参与国间争夺权力与版图的军事冲突。这场战争原本是意大利的强邻为宰割和瓜

分意大利而发动的,后来演变成了争夺欧洲霸权的战争。德国德国历史上有30年宗教战争,我们可以把意大利

战争与德国的30年宗教战争相提并论,这样便于理解,当时的欧洲列强在意大利打的一场国际战争。

从欧洲范围来看,在意大利城邦国家纷争再起之时,意大利城邦国家体系以外的欧洲诸国已经具备了

干涉半岛事务的充分条件。同意大利半岛的分崩离析所不同的是,欧洲国家特别是西班牙和法国,已成为强大

而统一的近代国家,它们急于对外扩张,以开拓国家疆土,攫取物质财富,扩大王朝声誉。意大利半岛经济富

足但内部分裂,自然成为大国对外扩张的主要目标。意大利战争是法国争霸的第一次尝试。

意大利在政治上四分五裂,残破不堪。罗马教廷、威尼斯、佛罗伦萨、那不勒斯和米兰是五个旗鼓相

当的国家,尽管规模和性质有很大差异,但大致上维持着政治势力上的均势。意大利诸国的统治者们在发生内

争时总是习惯寻求外国的支持,使得国外列强对意大利事务越来越感兴趣。意大利北部历来是法国、西班牙和

奥地利三国的必争之地,一国的觊觎之心或领土兼并行为,势必引起其他国家的猜疑乃至干涉。因此,当查理

八世的大军长驱直入亚平宁半岛后,奥地利哈布斯堡家族统治下的德意志神圣罗马帝国和西班牙旋即卷入。

战争结果

法国收复了东部的三个主教区,获得加莱和布洛涅,但放弃除萨伏衣和庇蒙特以外的所有意大利领

土;西班牙得到米兰和那不勒斯。简单地说,法国获益很少,西班牙获益较大。

战争的影响

欧洲历史的转折点

这场战争的重大意义,不仅在于它直接导致了意大利城邦国家体系的覆灭,而且在于它揭开了近代欧

洲第一轮霸权战争的序幕,标志着此后法国与哈布斯堡家族的西班牙和奥地利之间长达300年之久的争斗的开

始。围绕着意大利战争所发生的政治和外交表明,法国和西班牙争夺意大利、进而问鼎欧洲霸权的努力,使欧

洲其他主要国家相继卷入这场欧洲范围的争夺,在客观上促成欧洲政治经济中心由地中海转移到大西洋,一个

以西欧为中心的欧洲国家体系初步形成,为1648年最终确立的威斯特伐利亚国家体系奠定了必要的基础。

建立欧洲统一帝国的破灭

查理五世(西班牙国王,神圣罗马帝国皇帝)的欧洲霸权计划失败,正在兴起的近代欧洲民族国家如法

国、英国等国的主权地位得到进一步加强。查理五世的七零八落的帝国所面临的是法国这样的领土和政治基本

统一的民族国家与中央集权国家,这些国家的社会各组成部分已围绕经济 、政治和民族利益而基本团结起

来,初步形成了民族意识,反对外来威胁,并在此过程中进一步增强了作为主权国家的凝聚力。与此同时,德

意志新教诸侯反对皇帝的斗争已带有明显的民族主义感情,这种民族感情与法、英等国的正在兴起的民族主义

互相影响,促使欧洲国家独立和主权地位的逐渐增强,推动欧洲国家间关系进一步朝着多极化方向发展,而不

再是走向统一或帝国的方向,西欧大国间开始形成一种政治均势。法国等欧洲国家和新教诸侯意识到,欧洲大

陆不能是一个只有一个大国居于主宰地位的政治结构,虽然佛朗西斯一世及其同时代的君主并没有在理论上阐

述均势的原则,在但却在反对查理五世的战争中大力推行并实践着这种政策,这对后世的影响是巨大而深远

的。欧洲国家在意大利战争期间和战后所展开的外交折冲表明,欧洲国家已日益从本国立场出发考虑对外关

系,均势以及在其基础上的结盟外交成为实现对外政策目标的一大重要手段。

城邦外交代表制度

战争推广了意大利城邦国家体系的那种常设外交代表制度,从而开始将欧洲各国纳入一种多边国际政

治结构。随着意大利战争的展开,欧洲各国间逐渐采纳意大利城邦国家体系的常设外交代表制度,意大利城邦

与欧洲国家之间、欧洲主要国家之间通过常驻外交代表进行经常性联系的做法普遍化了。到战争的第二年,威

尼斯向欧洲大国全都派遣了大使,佛罗伦萨在法国和西班牙有它的常驻代表,连一向惟我独尊的教皇国也先后

向奥地利、西班牙、法国和威尼斯派遣了大使。就欧洲主要国家而言,1495年《威尼斯条约》后,西班牙率

先扩大外交机构,相继向威尼斯、米兰、英国、奥地利派遣了常驻大使;奥地利先后在罗马、威尼斯、米兰、

马德里、伦敦有了常驻代表;法国向教皇国、威尼斯和米兰派遣了大使,它对其他国家兴趣不大,如英王亨利

八世(Henry Ⅷ ,1509-1547)曾在1514年建议英法互换大使,但直到1518年法王佛朗西斯一世才予同意 ,因

为此时的法国需要借助英国来抗衡西班牙和奥地利;英国从1505年起先后向奥地利、佛罗伦萨、米兰、尼德

兰、法国和教皇国派遣了常驻大使。欧洲各国互派常驻外交代表,加强了彼此间的交流与联系,加深了相互了

解,促成了许多谈判, 缩短了一些战争的过程,促使其相互关系开始成为一种多边的国际政治联系。

欧洲政治中心转移

意大利战争所展现的政治和外交表明,欧洲政治经济中心正日渐由地中海向大西洋沿岸转移着,欧洲

国家逐渐在近代国际政治经济关系中占据主导地位。随着战争的持续、蔓延和展开,欧洲其他主要国家英国、

瑞士、德意志诸侯国、土耳其等相继卷入,交战场所从意大利半岛向着欧洲大陆扩展并转移,逐渐卷入了大西

洋沿岸的英吉利海峡与莱茵河流域、中欧地区的多瑙河流域以及地中海东部和北非沿岸等广大地区,意大利战

争成为一场真正意义上的欧洲大战。大西洋沿岸各国愈益成为欧洲外交舞台的主角,决定意大利战争进程及其

后的欧洲政治平衡的,不再是地中海地区的意大利城邦国家和土耳其以及中欧地区的神圣罗马帝国和德意志诸

侯国,而主要是大西洋沿岸的西班牙、法国和英国。这说明,到战争结束之时,西欧已成为近代国际关系的中

心舞台。另一方面,随着航海技术的出现和新航路的开辟,意大利的商业地位开始削弱,西欧各国在商业和贸

易领域的优势地位逐步确立,各国间的经济联系日益紧密,经济史家所说的世界市场和世界经济体系正在形

成,欧洲的商业贸易中心也在向北大西洋沿岸的尼德兰地区和英国转移着。因此,意大利战争还在客观上促成

了欧洲经济中心从地中海向大西洋的转移,从而为建立以西欧为中心的欧洲国家体系准备了一个多边经济交往

框架。

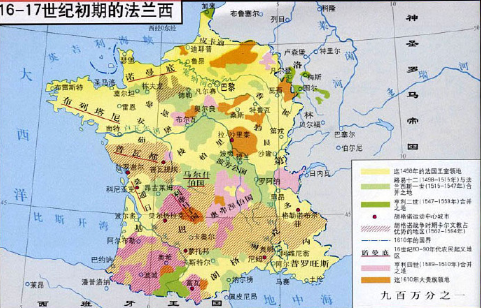

法国发展民族经济

法国为支持旷日持久的对外战争,必须发展民族经济。王国政府尤其重视铸炮业、造船业和印刷业,

金属的生产受到刺激,采矿业日见兴隆。为了运输矿石和各类原料,政府开凿和加深运河,筑路架桥,保障商

路通畅,限制地方关卡,促进度量衡的统一,资本主义发展的条件得到了改善。里昂的银行家准许国王从他们

的金库中提取现款,以应付战争需要。弗朗西斯一世在倡导、鼓励工商业活动的同时,改革国家的财政税收。

1523年王室领地的收入和税收集中到御库,1542年设置税务局。政府得以豢养一支兵员众多并因薪饷优厚而

忠于国王的职业军队,还可支付1.2万名官吏的俸禄;法国形成了欧洲各国中最庞大的和有效的行政机构,钳

制、削弱了地方贵族的特权。战争的需要有利于君主加强对御前会议和巴黎高等法院、的控制。自弗朗西斯一

世起,国王的诏书以“此乃朕意”结尾,表明君主已凌驾于上述咨询、司法机构之上。凡此种种都促进了法兰

西的民族统一和君主制度下的中央集权。发端于路易十一时代的法国专制君主制成功地经受了意大利战争的考

验。

战争促进君主加强权力

战争的需要有利于君主加强对御前会议和巴黎高等法院的控制。

自法兰西斯一世开始,国王的诏书以“此乃联意”结尾,这表明国王已凌驾于咨询司法机构之上,我们

的命令已成为必须遵守的法规,在战争期间,法国形成了欧洲个股中最庞大和有效的行政机构,地方贵族的势

力被一步步削弱,君主制下的中央集权得到强化,通过战争法国已显示出一个强国的实力。

对意大利的影响

1559年的卡托一康布雷齐和约,在很大程度上改变了意大利的政治地图。此时意大利众多的邦国大

体上可分为三种类型:第一种是西班牙统治的邦国和地区;第二种是独立的邦国,第三种是名义上独立实际上

依附于西班牙的邦国。诸邦国的政治制度五花八门,各不相同,威尼斯、热那亚、卢加保存了城市共和制;教

皇国是神权统治;其它多数邦国都实行君主专制。不论实行什么政体,各邦国的军政大权都操在国君手中,等

级代表机构近乎没有。

在经济上,各邦国政府都实行保护主义和重商主义;对输入货物课以高额关税,鼓励地方产品出口,

给企业主一些贷款和特权,同外邦签订有利的商约,吸引外邦的专门家移住本国。但是,在整个封建割据体制

的束缚下,这些政策收效甚微。加之长达半个多世纪的战争,使意大利又遭到一次巨大的破坏,外国军队蹂躏

了美丽的国土,人民生命财产的损失难以估计。战争结束后,城乡满目疮痍,工农商各业处于萧条状态,14、

15世纪的经济繁荣为16世纪的衰落所代替。

3.法国的文艺复兴

发源于14世纪初的意大利,并在其后几个世界里,包括法国在内的西欧各国形成燎原之势的文艺复兴运

动,是欧洲历史上出现的第1次资产阶级思想解放运动。法国的文艺复兴从15世纪开始酝酿到16世纪开始勃

兴。法国发动的对意大利的远征,极大的推动了法国文艺复兴的发展,在战争期间,法国人所掠夺的大批文艺

复兴时期的艺术品和书籍,促进了法国人文主义思想的传播。

法国君主一度支持文艺复兴运动,并对人文主义思想采取保护态度,1530年法兰西斯一世建立了王

家学院,扩建卢浮宫,邀请意大利人文主义者和艺术家到法国讲学献艺,包括鼎鼎大名的达芬奇。

法国的人文主义一开始就与宗教改革相交织,这是法国文艺复兴有别于意大利文艺复兴的最主要的特

征,1530年,勒费弗尔将整部圣经由拉丁文译为法文,对普及法兰西民族语言和摆脱罗马教会有着重要作

用。他主张信仰得救和回到圣经上去积极传播新教思想。

法国文艺复兴运动的代表人物和团体有拉伯雷、七星诗社和蒙田。拉伯雷具有较强的民主倾向,倡导资

产阶级突破精神奴役。七星诗社代表人物杜贝莱《保卫和发扬法兰西语言》提倡要纯洁法语。蒙田主张用古代

权威取代基督教会的权威,怀疑论是蒙田思想的重要特征。

4.主权理论的提出

1577年,法学家博丹发表《论共和国》,反对党派倾轧和宗教纷争,主张强有力的君权。但他并非主

张绝对君主专制,认为国家权力应当受上帝法和自然法的制约,私有财产不可侵犯,财产分配与权力分配有密

切关系,提出主权理论。主权就是共同体永久而绝对的权力,主权者有立法权、宣战媾和权、官员任免权和终

审权等等一系列的权力,在任何领域,任何时候与主权权威相冲突的权力都是不合法的——近代国家由此而

生。

5.宗教改革与胡格诺战争

意大利战争时期,宗教改革运动已在法国展开。天主教是西欧封建制度的总代表,它的宗教教义、教

阶制度和各种繁杂的宗教礼仪都严重阻碍着资本主义的发展。新兴资产阶级要求建立符合自己利益的新的宗

教。天主教会的腐败也引起其它社会各阶层的不满,改革呼声日益高涨。16世纪初,法国人文主义文化兴起。

许多人文主义者研究原始基督教。例如,著名的人文主义者戴塔普尔将新旧约圣经从拉丁文译成法文,并宣传

和平的宗教改革,对德意志的路德产生了很大影响。人文主义者对原始基督教的研究有助于认清当时教会的真

面目,助长了改革的呼声。

最早传入法国的新教是路德教。16世纪20年代在法国已有不少路德教徒。但后来法国绝大部分新教

徒信奉加尔文教。加尔文(1509-1564)早年曾在法国求学。1533年改宗新教。次年因法国政府迫害而从巴黎避

居瑞士。之后在瑞士发动宗教改革。加尔文提出了“预定论”理论,认为人的拯救与否不靠“圣功”,不靠教

会;上帝把它的臣民分为“选民”与“弃民”,“选民”注定得救。个人在事业上的成功说明他是上帝的选民。

加尔文在瑞士日内瓦进行宗教改革,实行政教合一,建立了由长老和执事管理的共和制的教会组织。加尔文教

反映了激进资产阶级的要求,深得法国中下层资产阶级的拥护。法国加尔文教也称“胡格诺派”,它的主体是

资产阶级分子,但南部的少数大贵族也参加了胡格诺派,利用加尔文教共和制的组织形式与中央集权的专制王

权相对抗,他们入教纯粹是政治原因,故也称“政治上的胡格诺”。

胡格诺派力量发展很快,到,562年新教徒团体约有2000多个,分布法国各地,其信徒约占全国人口

的1/40 法国的宗教改革并没有得到王权的支持。在法国,教会的统一也就是政治的统一。所以自法兰西斯一

世起,历代国王都对新教采取镇压政策,尤其从30年代起,这种迫害愈益残酷。1547年亨利二世还在巴黎高

等法院专门设立一个法庭,用以迫害新教徒,人称“火焰法庭”。围绕着天主教与新教的斗争,到16世纪中叶

形成三大营垒:以大贵族吉斯公爵法兰西斯等人为首的天主教阵营,主要集中于北部、东部;以那瓦尔王国王族

波旁家族的安东尼和大贵族、元帅克利尼等人为首的新教阵营,其主要力量集中在西部、西南部;以宫廷首相洛

比塔尔为首的一些宫廷贵族和不满于吉斯家族的天主教贵族则主张双方妥协,宗教宽容,被称为“政治家派

别”。天主教与新教的斗争此时已蜕变为封建贵族争权夺利的宗教战争。1562年3月,天主教集团首先发动攻

击,屠杀新教徒,新教徒立即举行反抗,占领奥尔良,宗教战争爆发,被称为“胡格诺战争,(1562-1594)。

胡格诺战争时打时停,持续了30余年。战争中,新教徒极力谋求德国和英国新教的援助,而天主教阵

营却得到了西班牙的支持。在1562-1570年的战争中,双方的主要领袖大都死于非命。1572年8月22日,新教

领袖安东尼之子、那瓦尔王子亨利与公主玛格丽特结婚,大批新教徒奔赴巴黎。8月24日夜(圣巴托罗缪节).在

王后凯特琳和国王查理九世纵容下.介斯家的亨利率天主教徒在巴黎全城开始了对新教徒的大屠杀,一夜之间至

少2000新教徒被杀害,史称圣巴托罗缪惨案。随后,全国不少城市竞相效尤,大约有2万新教徒死于屠刀之

下。1574年查理九世死去,其弟亨利三世(1574-1589)继位,不久开始了在亨利三世、介斯家的亨利、那瓦尔

的亨利之间的 “三亨利之战”。1588年亨利三世派人将介斯家的亨利刺死。1589年亨利三世又被人刺杀,瓦

洛亚家族绝嗣。按继承顺序该由那瓦尔的亨利继承王位。为了取得王位,亨利于1593年宣布放弃新教,改信

天主教,他说过一句名言“为这个巴黎而做弥撒是值得的”,他曾经是新教徒,现在通过改信天主教,可见当时

有一种强烈的政治需求已经远远高于宗教之争,1594年进入巴黎,继承王位,为亨利四世(1589-1610),开始

了波旁王朝(1589-1792)的统治。胡格诺战争结束。胡格诺战争给法国造成的破坏远比英法百年战争严重。

(二)君主专制制度的巩固

1.亨利四世加权王权

亨利四世登基后,努力结束战乱,保持国内和平。1597年,亨利四世在亚眠打败西班牙国王排力二

世,迫使西班牙于次年议和,同时着手调解宗教矛盾,1598年4月13日,他颁布“南特救令”,宣布天主教为

国教,恢复天主教的原有特权。同时承认新教的信仰自由,新教徒有权担任国家官吏和其他公职,并允许新教

徒保留约75个军事堡垒,在巴黎和鲁昂等地的高等法院中还专门设立了负责新教司法事务的法庭,规定法官中

必须有新教徒参加。南特救令在欧洲历史上首次肯定了宗教宽容的原则,确认了125万新教徒的宗教和政治经

济权益,使法国社会中的宗教矛盾得到缓和。

面对经济的凋蔽,亨利四世任命有才干的知己苏利公爵担任财政总监,恢复和发展经济。苏利采取有

力措施,整顿财政,改革税制。减免民众赋税,整治贪污、堵绝偷税漏税,废除摊派、勒索,使国库收入大为

增加,财政状况迅速好转。苏利还复兴农业,招抚流散农民,安顿生产。并努力改善农业生产条件,修建道

路,疏通运河,兴建堤坝,开辟荒田,引进新的作物和耕种技术,鼓励发展畜牧业。苏利曾说:“农业和畜牧业

是哺育法国的双乳”。法国农牧业得到发展。

亨利四世甚为注重扶植发展工商业和海外殖民活动。他起用新教徒拉弗玛管理工商业,推行重商主义

政策,用免税、贷款、授予特权等手段扶植丝绸、亚麻、玻璃、陶瓷及某些奢侈品工业,支持建立商业贸易垄

断公司,力求本国产品在国际市场上具有竞争力。法国政府还同汉撒同盟、英国、西班牙签订商业条件,保护

和扩大法国商人海外的利益。殖民活动也有了很大进展,1608年在北美建立了魁北克殖民地。经济的恢复和

发展增强了国家财力。据统计,亨利四世登基之前法国财政赤字达29600万里弗尔,亨利四世不仅清偿了债

务,而且到他晚年国库里还有约1200-1300万里弗尔积蓄。

亨利四世采取果断措施,打击削弱封建分裂势力,加强中央集权。他一方面坚决打击叛乱的大贵

族,另一方面又积极扶植在胡格诺战争中经济上走向贫困的中小贵族,使其效忠国王。亨利四世还整肃官僚机

构,强化官僚体系。他清除了最高权力机构王室议政会中的反对派大贵族,提拔中小贵族进入决策机关,还从

王室议政会中抽调5名亲信,组成秘书处,总揽大权。为恢复和提高国王的专制权力,亨利四世重视发挥穿袍

贵族的作用。1604年国王颁布“布莱特”救令,允许买官者在每年向国家交纳其官职价值1/60的年税之后可

世袭继承官职,巩固了穿袍贵族的地位,削弱旧贵的割据势力。亨利四世统治晚年,法国经济恢复,国力强

盛,一度动摇的封建君主专制制度得到巩固和发展。

2.黎塞留执政

1610年亨利四世被一个狂热的天主教徒刺死,继位的路易十三年仅9岁,国家大权落到母后美第奇家

的玛丽手中,政治日益腐败。1617年,路易十三(1610-1643)在亲信支持下从其母亲手中夺回权力,但他同母

后一样缺乏才干,重用亲信,受制于人。封建分裂势力乘机抬头。他在1617年写了《保卫天主教信仰的主要

原因》。1624-1642年,红衣主教黎塞留担任了路易十三的首相共18年。形势发生转机。贵族出身的黎塞留

虽然身体病弱,但性情刚烈,具有铁的手腕。在18年之中,他是法国的实际统治者。

他把巩固与发展法国的君主专制制度作为头等大事。他的第一个目标:就是使国王崇高。

黎塞留上台后即着手对付胡格诺教徒的叛乱。胡格诺教徒凭其保留的军事据点,不服支持天主教的国

王管辖。黎塞留采取坚决手段,于1628年占领了他们的最后军事据点拉罗舍尔,1629年颁布了“恩典救

令”,除维持新教徒礼拜自由,具有担任国家公职的资格之外,剥夺了南特救令给他们的一切军事和政治特

权,根除了他们在法国建立的“国中之国”,使法国进一步得到统一。

黎塞留执政期间几乎一直处在封建贵族的阴谋和叛乱之中。他先后挫败了国王弟弟加斯冬为首的多次

贵族叛乱,粉碎了王太后的颠覆阴谋,处死了阴谋叛乱的国王亲信桑迈斯及数十名公爵、伯爵等封建大贵族,

还有许多贵族宠臣被捕入狱或被流放。1626年他颁布救令,命令平毁大贵族的所有城堡、禁止贵族决斗,粉

碎了大贵族的反叛阴谋。

黎塞留加强国家政权建设,强化中央集权。在中央设立各部大臣,大臣在首相直接领导下掌握实权,决断日常行政大事,此举使贵族权力机构“国务会议”形同虚设。他把自16世纪以来向地方临时性派遣的钦差大臣变为定

制,称为总督。总督由国王直接任免,通常出身低贱,但权在地方长官之上,监督地方的行政、司法、财政和

军事工作,加强了中央对地方的管束。为便于对地方的控制,黎塞留还在全国各地建立骚站。在思想文化上,

他开始建立出版检查制度,1630年还创立了法国历史上最早的报刊《法兰西报》,作为集权政治的舆论工

具。在黎塞留执政时期,中央集权的封建君主专制制度得到了较为充分的发展和巩固。设立法兰西研究院,该

研究院可以说是法国有史以来第一个对文化领域活动进行规范的官方文化机构。

他的第二个目标,就是使法国荣耀。

黎塞留继续推行重商主义经济政策,扶植工商业、海外贸易和殖民活动。为提高法国的国际地位,黎世

留对海军建设甚为重视。在此之前,法国海军已经存在,但军舰甚少,且掌握在少数地方将领手中,用作沿海

地区防卫。直到黎塞留执政,沿海大多数港口还属地方贵族、城市、甚至大的修道院和村寨所有。1626年

后,黎塞留下令扩建海军,他自任“航海和商业总监”。经过10年努力,法国的大西洋舰队已配备了38艘军

舰,其中12艘吨位已达500吨以上,地中海舰队也拥有25艘舰艇。法国海军已成为一支不可忽视的海上力量。

他还积极扩充陆军,1626年法国还只有12000人的陆军,到1635年陆军人数已达13万,成为欧洲屈指可数的

强大武装。凭借强大的军事力量,黎塞留继续奉行传统的外交政策,同西班牙和奥地利的哈布斯堡家族争夺欧

洲霸权。

由于宗教纠纷和国际矛盾的发展,欧洲三十年战争(1618-1648)已于黎塞留掌权之前爆发。黎塞留执

政后积极联合欧洲各种政治力量对付哈布斯堡家族。他先是资助瑞典军队与之作战,1635年又直接派军参

战。此外,黎塞留统治时期法国在周围边界地区还占领了不少地盘,扩大了疆土。1648年10月24日30年战争

的参战各方正式签署了《威斯特伐利亚合约》,从合约内容看,法国显然是30年战争的最大赢家,法国利用这

场战争,终于完成了推翻哈布斯堡王朝在欧洲的霸权,提高法国的国际地位这一历史任务。

军费的开支,使国家入不敷出,国库重又空虚。黎塞留执政期间封建捐税成倍增长,人民负担日益加

重。黎塞留曾直言不讳地说:“如果人民太舒适了,就不可能安守本分,……应当把他们当作骡子,加以重负,

安逸会把他们宠坏”。在黎塞留重压之下,1630年起农民和城市民众的起义斗争持续不断,1639年在诺曼底

爆发了“赤脚汉”起义,起义农民多达数万人。但这些起义都被残酷镇压。

1642年,在其弥留之际,神父问他要不要宽恕你的敌人,作为秉正执法的政治家坦然道:除了国家公

敌之外,我没有敌人。

(三)君主专制制度的鼎盛

黎塞留死后不到半年,路易十三也在1643年5月驾崩。路易14不足5岁,由太后安娜摄政,黎塞留的

接班人是马扎然。

1.路易十四与绝对君主制

1661年马扎然去世,路易十四亲政,在此后55年,他不再委任首相,大权独揽,王权空前强化,开

始了封建君主专制制度的鼎盛时代,即“路易十四时代”。1665年路易十四任命商人家庭出身的柯尔柏任财

政总监,他积极推行财政改革,努力革除弊端,理顺财经体系,改变税收分配不均的现象,缩减免税者阶层的

人数,强迫贵族交纳部分捐税,实行开源节流,增收节支,使国家财政状况有很大好转。

柯尔柏大力推行重商主义政策,其主要内容可概括为三方面:第一、保护和扶植国内手工业。通过给

工场主发放贷款,封赐特权,颁发补助金,由国家出资兴建王家手工工场,招徕国外能工巧匠提高技术,发展

手工业生产。

他先后颁发有关手工业生产的法令达,90项。第二、实施保护关税政策,对内努力撤销封建关卡,建

立了包括法兰西岛、诺曼底、皮卡尔迪、香槟、勃良第等14个省的关税同盟,在同盟内部,撤销关卡,实行商

品流通自由。第三、发展商业,尤其保护法国对外贸易,支持建立对外贸易公司,先后组建西印度公司、东印

度公司、北非公司等,发展对外殖民贸易。并通过外交途径与土耳其、丹麦、瑞典、英国等国签订商约,保护

法国商人利益。同时发展海上运输业,使法国商船总吨位从1664年的12.5-15万吨,增加到1688年的22万

吨。总之,路易十四统治前期,法国的资本主义经济得到了很快的发展,出现了空前的繁荣。

路易十四凭借君权神授观念强化绝对君主制,马扎然刚一去世,路易十四就向大臣们宣布,我就是我

自己的首相,他亲政的54年中,他从未委任过首相,国家大事不分大小都由他亲自处理,他曾一再宣称亲自理

政是国王的职业,路易十四在政治上大权独揽,独断专行,他自诩为上帝在人间的代表,被大臣们称为“太阳

王”,被看作神的化身。国王的意志就是法令,路易十四的名言是“联即国家”。一切国事公文都由国王签

署。从中央到地方的庞大官僚机构都不过是使其旨意付诸实施的工具。

大权独揽,剥夺了巴黎高等法院全国三级会议等机构对王权的制衡作用,取消高等法院对国王旨意的

异议权。对不顺从的法官一律予以免职或流放,并带至你自己的亲信,根据他的意志,全国三级会议在他在位

期间停止召开。强调臣民只有义务,没有权利,只需绝对顺从。

加强对外省的控制,恢复向各省派遣巡视稽查的司法、治安、财产监察官的制度,这些钦差大臣将由

显贵担任的各省地方长官处于严密的监视之下。

路易十四还极力加强对教会的控制。几个世纪以来法国天主教的“高卢主义”这时发展到了高峰,国

王对高级教职有任命权,对教会财产有支配权。1682年路易十四召集法国的高级教士会议,会议起草了《四

条款宣言》,重申完全独立于教权,教皇不得作出任何侵害法国教会自由和权利的事情,高卢教会享有各种自

由和权利。任命拥护四条款宣言的人为主教。

路易十四为使宫廷成为贵族国家的中心,还在巴黎郊外营建了豪华的凡尔赛宫,将大批贵族移居凡尔

赛,给以丰厚的赏赐和傣禄,仰承国王鼻息,过着腐朽的寄生生活,从而丧失了对抗王权的能力。

路易十四前期,法国经济、政治和思想文化的发展繁荣是社会长期发展积累的结果,也是封建专制制

度与资本主义经济文化具有多方面适应性的体现。法国的封建专制制度成长于资本主义产生和发展之时,两者

在一定时期内在某些方面具有利益的一致性,因而能够相互适应和促进。然而,专制政权毕竟是一个封建政

权,随着封建政权的巩固和资本主义经济的发展,两者之间的潜在矛盾也萌发出来,封建专制制度对资本主义

发展的作用逐渐从保护力量变为障碍乃至桎梏。路易十四的统治经历了这种转折。路易十四晚年为了封建专制

君主的利益,不断侵害资产阶级。例如,为了实现宗教信仰的统一,1685年10月路易十四废除了南特救令,

并派龙骑兵驻进新教地区,迫害新教徒,强迫新教徒改宗天主教。南特救令的废除使至少有8-10万工商业者被

迫流亡国外,带走了约3000万里弗尔资产。还有约9000名一流水手逃离法国,这对法国资本主义经济的发展

是一个沉重打击。

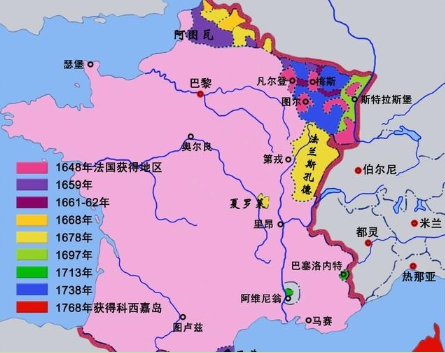

路易十四利用日益雄厚的财力,不断扩充军队,使陆军1690年达30万人,1703年增至40万人,海军

人数在1677年达4万人,还拥有近200艘战舰,7000门大炮,在晚年他运用强大的军队为争霸欧洲,穷兵默

武,连年发动战争,其中较大的战争就有

1665年针对西班牙的遗产战争,当年路易十四的岳父,西班牙国王菲利普

四世去世,继位的查理二世年仅4岁,路易14趁机对西班牙提出领土要求,理由是西班牙公主嫁给他时曾陨落

一笔非常可观的嫁资,但后来西班牙长期战乱未能兑现,他现在要求以王后名义继承西属尼德兰的遗产,遭拒

后两国开战,1667年到1668年,1668年双方签订《亚琛条约》,法国占领了12处要塞。

为了报复荷兰,在1672年到1678年,路易十四以一国之力,与荷兰执政官、德意志皇帝,西班牙国

王,丹麦国王和勃兰登堡诸侯展开厮杀,战争持续7年,最终赢得胜利,1678年,签订《尼姆维根条约》,法

国占领南尼德兰的一些城市,该条约还开创了用法文代替拉丁文拟订外交文件的先例,法语成为主要的外交文

字。

他设立“属地收复裁决院”,专门调查落实以前历次条约中答应割让给法国的领土,并以武力强行各

国兑现,先后夺得卢森堡的10余个城镇,将神圣罗马帝国的自由市斯特拉斯堡据为己有。

路易十四咄咄逼人的扩张势头,使得欧洲列强强烈不安,1685年断然废除南特勒令则使新教国

家,惊恐万状。1686年7月神圣罗马帝国西班牙,荷兰和瑞典携程针对法国的奥格斯堡联盟,后来英国也加入

进来,联盟开始与法国交战,法国以一己之力与几乎整个欧洲对抗,但双方最后求和罢战,1697年,在荷兰

签订《里斯维克条约》,法国退出所占据的一些土地,保留斯特拉斯堡。奥格斯堡联盟战争是路易14首次在国

际舞台上大失颜面,这是路易14时代盛极而衰的征兆。

在18世纪初路易十四又挑起了西班牙王位继承战。1700年11月,西班牙国王查理二世去世,死后无

嗣,有多位欧洲君主凭借血缘关系或姻亲关系可以取得西班牙王位,查理二世临终前提名,路易十四的孙子菲

利浦五世继承王位,同时规定西班牙不得与法国合并。菲利浦五世赴西班牙登机后,路易十四以特旨的形式宣

布菲利浦也有继承法国王位之权,西班牙法兰西合并的前景是欧洲其他列强深感震惊,他们无法容忍法国在与

西班牙合并后愈加强大,于是英国、荷兰、奥地利、葡萄牙、萨丁王国和德意志新教诸侯国,立即对法宣战,

战争于1701年3月爆发,持续了13年之久,最后交战各国都已厌倦了,双方先后签订了1713《乌特勒支条

约》,1714《拉施塔特条约》和1715《安特卫普条约》,法国还将一些地方割让给奥地利的荷兰。

战争虽然达到称霸的目的,但也耗费大量资财,加重了资产阶级和下层劳动人民的负担,破坏了社会经

济,使社会矛盾日益激化,强盛的法国封建君主专制制度开始走向下坡路。废除南特带领对法国经济、政治、

宗教以及民族心态产生的消极影响是极其深刻而持久的。与此相反,与法国敌对的国家,却因大量接纳从法国

逃出来的大批既有技术,又有资金的信仰,新教的工商业者而受益匪浅。

路易十四前期也是法国思想文化发展繁荣的时代。宫廷成为文人学士荟萃之地。在王权庇护下,法国

的古典主义文化发展到欧洲最高水平,笛卡尔的哲学、莫里哀、高乃依、拉辛、拉封丹等人的文学作品都是人

类文化宝库中瑰丽的宝藏。

路易十四时代,是法国君主专制制度的极盛时期。

(四)君主专制制度的衰落

1715年9月1日,路易十四去世,年仅5岁的路易十五(1715-1774)继位。先王为保持政权的稳固曾留

下遗嘱,命组成摄政会议,辅佐幼主。但巴黎高等法院否决了遗嘱,拥路易十四的侄子、奥尔良公爵腓力一人

摄政。在腓力摄政期间(1715-1723),路易十四的一系列政策多被摈弃,贵族跋启、宫廷腐败,政治黑暗。

1723年腓力中风而死,两年后路易十五的太傅弗勒利掌握了政权。弗勒利执政17年,内政和外交上都谨慎从

事,发展经济,与民休息,缓和社会矛盾,法国政局有了一定好转。但路易十五亲政后,法国政治腐败又趋加

剧。路易十五平庸无才,且不视政事,在他统治时期,国家大权完全掌握在他的情妇手中,法国宫廷奢华靡

烂,政府债务愈陷愈深,封建压迫剥削日益加重,社会矛盾十分尖锐。从1750年起,人民起义不断发生。路

易十五的一个大臣描述说:“人们看到,在国王和他的臣民之间一种严重的对立正在增长”,“人民热衷于

谈论立即革命的必要性”,专制制度处于风雨飘摇之中。

法国封建专制制度迅速衰落的根本原因在于它已成为资本主义发展的桎梏。经济上封建土地所有制和

封建行会制度严重束缚资本主义经济的发展,为豢养一大批寄生的封建贵族,国家赋税不断加码,成为资产阶

级和广大人民群众难以承受的重负。政治上,在路易十五统治时期封建贵族反动,排斥资产阶级分子进入政权

机构,国家政权渐成封建贵族独霸的领域,资产阶级的利益在国家政策中也不再得到体现。这时法国资产阶级

的海外利益也不能得到有效保护。在路易十五时期,法国参与了奥地利帝位继承战争(1740-1748)和英法“七

年战争”(1756-1763),法军连连败北,尤其是“七年战争”中法国的惨败,使它失去了在美洲、东印度等地

的大部分殖民地和势力范围,法国从此丧失了欧洲强国的地位。中央集权的封建君主专制制度已经成为法国资

本主义发展的严重障碍,日益强大的资产阶级正在酝酿一场革命。

(五)宗教改革后的法国教会

宗教改革后,法国主要存在两种教派,即天主教、新教。天主教仍为国教,新教得到了信仰自

由。直到1685年路易十四废除南特救令,法国新教徒的信仰自由才被剥夺,大批新教徒流亡国外。法国境内

还大约有50万左右新教徒,秘密维持着新教组织。封建国家在1715, 1724, 1750年数次颁布法令,重申迫害新

教徒,新教徒常常用武装起义表示反抗。直至18世纪70年代,专制政府才被迫逐渐放松迫害,1787年路易十

六颁布《凡尔赛救令》,承认新教徒的信仰自由和政治权利。

法国天主教自15世纪以来,向着“高卢主义”发展,即将法国天主教会置于法国国王控制之下。“高

卢主义”在路易十四时期发展到高峰。1682年法国宗教会议草拟“四条款宣言”,宣称王权独立于教权,教

皇不得作出任何侵害法国教会自由和权利的事情,重申了法国国王对法国教会享有高级教职的任免权和财产支

配权等权利。

由于法国天主教会愈来愈臣属于王权,成为维护封建专制制度的精神支柱,所以受到王权和封建贵族的

积极扶植,高级教职始终为封建贵族独占。有人估计,18世纪法国天主教会总资产约40亿里弗尔,占法国总

财富的1/3,教会地产占全部土地总面积的1 /5,教会从其地产和什一税中每年收入2亿里弗尔,相当于国家总

收入的3/5。教会内部的腐败和丑闻十分惊人。教会贵族聚财斗富,沉醉在声色犬马之中。天主教已经成为一

种最反动腐朽的势力,注定要首当其冲成为启蒙运动和资产阶级革命进攻的目标。

路易十五:君主专制的衰落

路易十六:君主专制的结束