一、统一国家的形成与贵族君主制(5-11世纪)

(一)英格兰统一国家的形成

1.古代不列颠

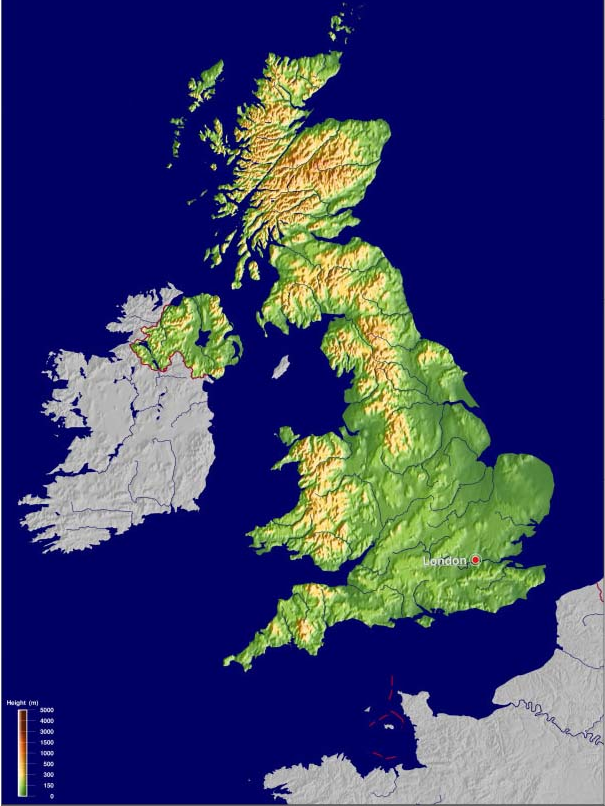

20万年以前,斯旺斯孔本人进入不列颠,前4000年,伊比利亚人进入不列颠,前2000年,阿尔卑人

进入不列颠,前8世纪,凯尔特人进入不列颠,其中有一只叫不列吞人,不列颠这个名字即源于此。以上几只

大陆来客在相互融合后,成为不列颠的原始土著居民,当时尚未建立国家。

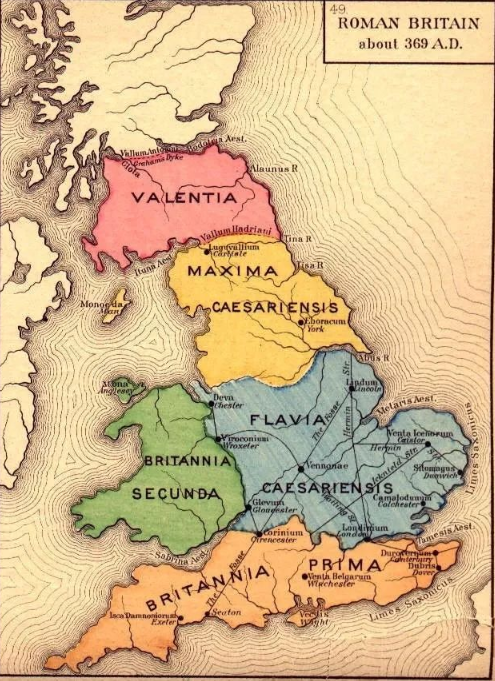

前55和54年,罗马统帅凯撒两次入侵不列颠,但均被击退,公元43年,克劳狄皇帝帅军征服

不列颠岛,不列颠成为罗马帝国的一个行省。罗马人统治不列颠近400年。哈德良皇帝于公元122年巡视不列

颠时,为了防御北方的敌人所下令建造哈德良长城,长城以南,是受罗马教化的“文明人”,长城以北,则是

“野蛮人”。公元306年,君士坦提乌斯一世去世,不列颠军团在英格兰北部城市约克宣布君士坦丁为奥古斯

都,君士坦丁率军回意大利争夺帝位。在西罗马帝国皇帝霍诺里乌斯时代(395—423年),不列颠的局势已

无法收拾,无奈之下,皇帝只得将驻守在不列颠的军团全部撤回,保卫本土。随着罗马人的撤离,不列颠的历

史从此掀开了新的一页。凯尔特人获得政治上的独立,建立了一批小的公国,这些公国之间为了争夺地盘争战

不休,削弱了自身的力量,为外族的入侵提供了良机。

2.国家的产生

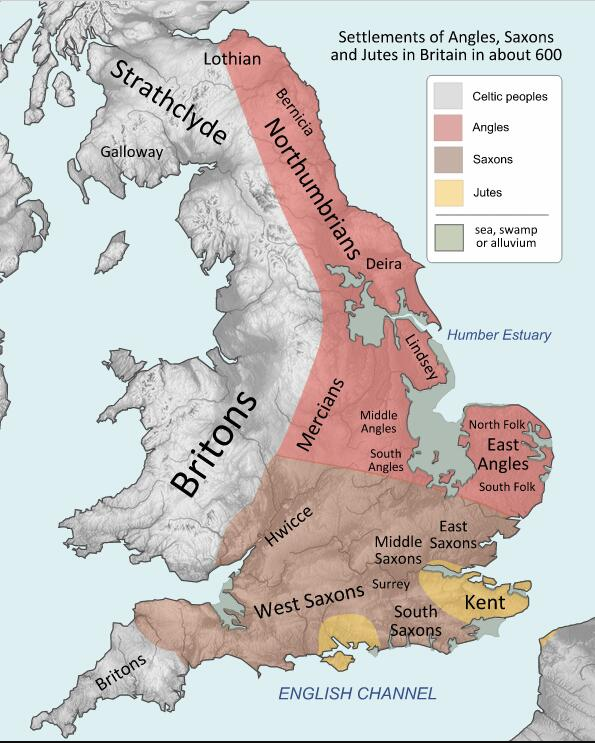

在罗马人撤离的同时,英国的盎格鲁萨克逊人进入了不列颠,萨克逊人和德国的萨克森人是同一支,当

时因为迁徙而分开了,盎格鲁萨克逊人包括三个部落,盎格鲁人、萨克逊人和朱特人,他们都属于日耳曼人,

原来居住在欧洲大陆易北河口和日德兰半岛附近,因这三个部落在语言风格习惯等方面十分相似,因此被人们

统称为盎格鲁萨克逊人。

最早进入不列颠的是朱特人,大约在公元450一460年间,他们占据了泰晤士河口以南地区。从5世纪

中叶起,盎格鲁一萨克森人便开始入侵不列颠。他们主要经由泰晤士河、亨伯河、瓦士河三条大河入海口溯流

而上,侵入不列颠腹地。到6世纪末形成较为稳定、规模较大的7个王国。在泰晤士河流域有4个,即朱特人建

立的肯特王国和萨克逊人建立的埃塞克斯王国、苏塞克斯王国、威塞克斯王国;在亨伯河流域有2个,即萨克逊

人建立的麦西亚王国和诺森伯利亚王国;在瓦士河流域有盎格鲁人建立的东盎格利亚王国。

3.统一国家的形成

从六世纪末到九世纪末的300年,在英国历史上被称为七国时代,这7个王国最后归于一统,有三个因

素对统一国家的形成起了积极的推动作用。

第一个因素是基督教的传播,公元597年,奥古斯丁受教皇之命,来到不列颠传教,他首先到达肯特王

国,肯特王国的王后是法兰克王国的公主,出嫁前已深受基督教的影响,在王后的帮助下,肯特国王埃塞尔伯

特放弃了原始宗教,皈依基督教,在坎特伯雷修建了英国第1座教堂,奥古斯丁被教皇任命为第一任凯特伯利

大主教,埃塞尔伯特通过政治联姻的方式说服其他王国的国王接受基督教,七世纪中叶,不列颠岛上的所有国

王都成为基督教徒,世俗权力与宗教权力结合为一体。

公元668年,罗马教皇任命西奥多为坎特伯雷大主教,在其任职的22年间,初步建立起一套完整的教会

组织体系,在672年召开全英格兰教士大会,制定了教会行政管理组织的基本方案,规定了行政人员应遵守的

道德规范和应享有的职权,把全英格兰划分为若干主教区,每一主教区设主教一人,掌管宗教事务,主教区之

下再分若干教区,每一教区任命一名神父。最终在英格兰建立了以坎特伯雷为中心,包括约克的两个大主教

区,几十个主教区和无数基层教区在内的一套自上而下的教会组织体系。

中央集权制的教会管理体制的建立为统一国家的形成作了组织上的准备。同时,基督教把上帝视为最

高权威,除上帝外,它不承认有其他权威,这种一神教的教义本身就包含着集中与统一的因素。作为一种宗

教,基督教会对全不列烦居民一视同仁,无论哪个王国的居民,均被视为上帝的子民。因此,基督教的传播还

为政治上的统一莫定了思想基础。

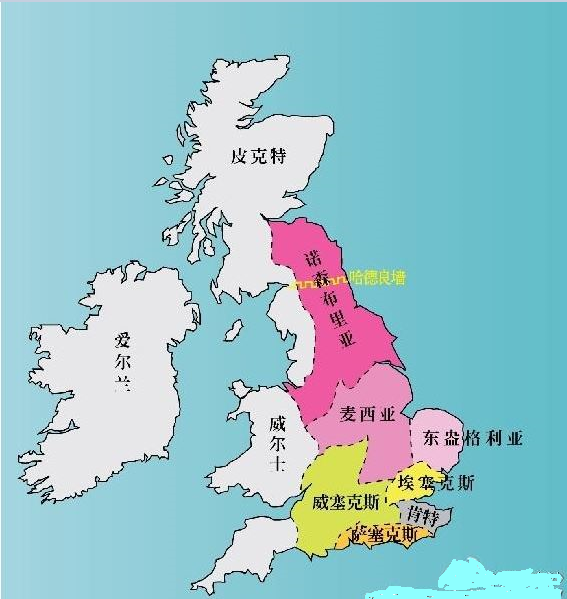

第二个因素是各王国之间的争霸斗争。各个王国都希望扩大自己的统治范围,力图征服其他国家,称

霸不列颠。因此在“七国时代”,各国之间战争不断,相继出现四代霸主。最早称霸的是肯特王国,6世纪末7

世纪初。第二代霸主是北部的诺森伯利亚王国,632-670年。第三代霸主是麦西亚,716一796年。 最后一代

霸主是威塞克斯(意即“西撒克逊”),802-838年。相继4代霸主在称霸期问实际上统治着整个不列颠,因

而不可避免地加强了各王国间的联系,为统一国家的形成铺平了道路。

第三个因素是抗击丹麦人入侵的战争。从8世纪中叶起,丹麦人不断人侵不列颠。最初,丹麦人只进

行海盗式抢掠,劫掠之后随即退去。851年,丹麦人首次在泰晤士河口定居过冬。他们占领了东盎格利亚,建

立起自己的小王国,后夺取约克城,设立了大本营。在抗击丹麦人入侵的战争中,7个王国经常互相支援,从

而加强了各王国间的团结。

早期抗击丹麦人的战争虽取得一些胜利,但并未能阻挡住丹麦人的进攻势头。到871年阿尔弗雷德(871

一899年在位)就任威塞克斯国王时,丹麦人已占领了不列颠岛的北部、东部和部分威塞克斯地区。阿尔弗雷德

只得向他们缴纳巨额丹麦金,才换得暂时和平。此后数年内,阿尔弗雷德一直处于守势。

878年,阿尔弗雷德大帝在爱丁顿战役中大败丹麦人,终于扭转战局,丹麦人被迫撤到泰晤士河以北,

阿尔弗雷德收复了伦敦城,迫使丹麦人签订和约,确定了丹麦人和威塞克斯王国的边界,北部地区即原来的诺

森伯利亚、麦西亚和东盎格利亚归丹麦人,历史上称为丹麦法区,南部四区即威塞克斯、苏塞克斯、埃塞克

斯、肯特四个王国属威塞克斯。阿尔弗雷德大帝统治时,威塞克斯的概念和英格兰的概念逐渐等同起来。

10世纪中叶,阿塞尔斯坦国王(925一940年在位)全部收复丹麦法区.他还凭借武力迫使威尔士人和苏格兰人臣

服于威塞克斯。统一的英格兰国家宣告形成。

1016年,丹麦国王卡纽特(1016年-1042年)征服不列颠,被接受为英国国王。不久,卡纽特的哥

哥、丹麦国王死去,卡纽特继承丹麦王位。1030年,卡纽特又征服了挪威。这样,卡纽特大王建立起一个环

绕北海的庞大的斯堪的纳维亚帝国。就不列颠本身而言,政治统一局面依然保持未变。卡纽特死后,英国一度

围绕王位继承问题出现政治动荡,但也没有发生分裂。1042年,忏悔者爱德华(1042一1066年在位)继位,英

国的统治权又回复到威塞克斯王室手中。他是英格兰最后一位无争议的威塞克斯家族国王。爱德华死后不到一

年,英格兰遭诺曼人征服。

当时的诺曼人和丹麦人实际是属于同源,被称为维京海盗。

英国王朝世系表:

威塞克斯王朝(829—1016年)

丹麦王朝(1013-1042年)

威塞克斯王朝(续)(1042-1066年)

诺曼王朝(1066—1135年)

金雀花王朝(安茹王朝)(1154—1399年)

兰开斯特王朝(1399—1461年)

约克王朝(1461—1485年)

都铎王朝(1485—1603年):

斯图亚特王朝(1603—1714年)

共和政体(1649-1653 )

斯图亚特王朝(续)(1664-1714)

汉诺威王朝(1714—1901年)

萨克森-科堡-哥达王朝(1901—1917)

温莎王朝(1917—)

从829年至今,前后延续约15个王朝,包括复辟的王朝。

4.封建制度的逐步形成

没有经历过典型的奴隶制社会,但有少量奴隶

英国是一个没有经历奴隶制社会阶段的国家,罗马人撤离之后,英国的历史发展中几乎看不到罗马影响

的痕迹,不列颠岛上建立的国家都是直接从原始社会的废墟中产生出来的封建国家。但社会中曾经存在着少量

的奴隶。欧洲的奴隶制文明已经衰亡,使用奴隶劳动远不如使用半自由的农奴更有利可图,到11世纪末,奴隶

在英国几近绝迹。

文书地

盎格鲁萨克逊人入侵不列颠之后不久,封建土地私有制便开始出现,在征战过程中,国王经常把掠夺来

的土地赐给自己的亲兵哥塞特,基督教传入后,传教士们把罗马人的文书赐地形式带入不列颠,通过次地文书

册封的土地称为“文书地”,文书地的受领人对土地享有充分自由权,可以将土地任意转让,出卖或捐赠,可

以封赐给附属于自己的家臣,在授予文书地的同时,国王通常连同居住在土地上的人民以及某些政治

特权,一起分赐给领受人。文书地的出现标志着封建领地制的萌芽。

塞恩(贵族)

接受国王封地的哥塞特变成了土地贵族,其名称也随之改为塞恩。塞恩不但从经济上剥削领地上的农民,

而且对农民享有政治统治权。从9世纪起。国王在赐地文书上经常规定受地人有权成立领主法庭,对农民行使

司法权。拥有领地后,塞恩不再跟国王住在一起,而住在自己的领地内,平时的生活费用及战时武器装备也不

再靠国王供给,而靠自己领地的收入解决。这样,塞恩的军事义务和土地领有权结合在一起,国王与他们的关

系转化为封主与封巨的封建关系。塞恩构成了英国早期世俗土地贵族的主体。

农奴

与此同时,农村公社趋于瓦解,自由农民逐渐沦为不自由的农奴,因时局不稳,战乱不已,加之丹麦金

征收日益经常,自由农民占有的份地不断减少,战争还给农民的生命安全带来严重威胁。为保证入身和土地财

产安全,农民们纷纷主动携带土地委身于某个势力强大的塞恩。委身之后,土地归塞恩所有,但仍由农民耕

种,塞恩对农民负有“保护”义务,农民不得随便离开土地,必须向塞恩承担劳役和其他封建义务。塞恩变成

占有依附农民的领主、农民变为失去人身自由的维兰,即农奴。随着时间的推移,委身于领主的农民越来越

多。国家统治者还通过法律手段推进自由农民的农奴化过程,诺曼征服前夕,自由农民在全国人口中下降到

12%左右,农民的农奴化过程大致完成。

封建领主法庭

自9世纪起,封建领主法庭大量涌现。涉及维兰的案件不再提交地方政府法庭,而由领主法庭审理。数

量不多的自由农民虽仍具有自由人身分,但一旦涉嫌讼案,也必须接受领主法庭审判,此外‘他们也要向领主

缴纳少量税金,在农忙时还要为领主提供劳役。军事贵族的领主化和自由农民的农奴化标志着英国封建制度基

本建立起来。莫尔顿认为,“从此以后,封建制度的准则,即‘没有无领主的人’和‘没有无领主的土地’,

完全可以适用于英国了。”

(二)盎格鲁萨克逊时代的政治制度

1.国王与王室

国王和王室是中央政府的核心。到“七国时代”,当国家形态基本定型时,国王已成为凌驾于全社会之

上、任职终身的最高统治者,不过,选举军事首领的古代习惯依然以某种形式保持着。每一位新国王必须经过

贤人会议正式选举才能合法地行使王权,换句话说,贤人会议的选举是王权合法性的重要前提之一。盎格鲁-

萨克逊时代的学者埃尔菲里克在谈到国王选举时写道:“任何人都不能自立为王”。

除贤人会议选举外,血缘关系是否出身王族是王权合法性的另一重要前提。当时尚未形成严格的王位世

袭制,国王的儿子、弟弟甚至私生子或王族旁支成员都可以继承王位。924年即位的威塞克斯国王埃塞尔斯坦

就是先王长者爱德华的私生子。肯特的埃塞尔伯待和麦西亚的奥发都是以王族旁支身分继承王位的。但是,不

具备王族血统者是无法继承王位的。在正常情况下,老国王死后贤人会议便举荐其儿子或弟弟继位,具体人选

往往根据形势需要和个人条件而定。如果情况紧急,可以在血缘关系范围之内,按照军事能力强弱来选举国

王。

加冕礼 誓词的制约作用

新国王选出后要举行加冕礼,由教皇使者或坎特伯雷大主教主持,涂油礼是加冕礼的重要议程,通过涂

油使王权又照上了一圈神圣的灵光,在加冕礼上,国王要进行宣誓,内容包括确保基督教会的安全,维护国内

和平与安定,严禁劫掠,在司法审判中,惩恶扬善,这些誓词被认为是国王必须遵守的治国原则,在法律和道

义上对完全起着一定制约作用,违背誓词则被视为违法行为。

中央政府与王室混为一体

政务由一批王室官员国王处理。地位最高的是王室文书。王室文书负责拟定法律草案,起草国王命

令、签发文件,王室文书是传达国王旨意的喉舌,文书办公处后发展为大法官厅;王室总管和司库负责财政工

作;国家财政即王室财政,正式的税收制度还未建成,土地税逐渐成为一项全国性税收。王室财政主要来源于

国王领地的收益;宫廷司令负责保卫王室与宫廷的安全。

国王权力不是无限的

国王受法律的限制,国王虽然有立法权,但立法通过的内容多是对习惯法的重申,法律不是国王个人意

志的体现,习惯法的权威基础在于社会约定和普遍认同,因此习惯法对所有社会成员都具有法律约束力,包括

国王也必须服从和遵守,曾经有国王因为违反了习惯法而被驱逐甚至丧失王位的生命。

2.贤人会议

贤人会议由古代盎格鲁萨克逊人的民众大会演变而来,随着统治区域的扩大,人口的增加,血缘关系的

进一步瓦解,召开有全体自由人参加的民众大会,既无必要也无可能,少数有影响的全会要人组成的闲人会议

随之产生。

国王召集和主持闲人会议,每次会议人数多少不等,一般为100人左右,闲人会议由高级教士和世俗大

贵族组成,高级教士包括大主教,主教和修道院院长,世俗大贵族包括诸侯,长老,塞恩,塞恩占一半以上,

贤人会议的成员都是有身份地位,有知识经验和才能的社会贤哲,他实际上是一种贵族会议,出席贤人会议不

但是一种权利也是一种义务。

盎格鲁-撒克逊国王与“贤者”们

贤人会议拥有十分广泛的权力,第一,他有权与国王一起制定颁布法律,贤人会议熟悉不成文的习惯

法,国王要制定法典,需要贤人会议的参与和同意下才能制定,贤人会议在制定法律中起着主导作用,所有成

文法典必须经过闲人会议审议和同意后才具有法律效力。

第二贤人会议有权参加和决定国家重大决策。

第三贤人会议有权参与国王封地仪式和决定税收。赐地的文书需要有贤人会议成员签名作证才具有

效力,当国王擅自没收主教的部分土地时,贤人会议可以做出裁决宣布此事为非法,国王被迫将土地退还教

会。

第四贤人会议有权受理各种诉讼案,特别是涉及国王利益或贵族的大案。一旦贤人会议作出判决,

国王也无权改动, 贤人会议的决议经常能超越国王个人意志之上。

第五贤人会议不但有权选举新国王,而且有权废除在任国王。

贤人会议是由教俗贵族组成的一个拥有立法、司法、征税、决议等多种权力的综合性机构。对王权形

成了多方面的限制。

3.地方政府

在盎格鲁一萨克森时代的政治制度中,最值得称道的是建立起了一套郡区一一百户区—村镇三级地方行

政区划的管理体制。各地郡区是在统一王国的形成过程中,原本是独立的小王国,后被威塞克斯征服,为了方

便地方管理,分别作为独立的郡区并人英格兰王国。

方伯

早期的地方统治者称方伯,方伯相当于法国的公爵或伯爵。方伯几乎全部出身皇亲国戚,由国王和贤人

会议共同任命。开始时,方伯权力极大,通常掌管一郡,集行政、财政.,军事.,司法诸权于一身,类似地方

总督。方伯有权主持召开地方法庭和征集、统帅民军,还享有“第三便士”的特权,即有权从地方法庭收益和

自治城市的贸易税中抽取1/3。到10世纪时,方伯数量减少,埃塞尔斯坦当政时,全国共有6个方伯区。卡纽

特之后,方伯的权势一落千丈,地方统治权落入郡长之手。方伯的称号被丹麦入名称伯爵所代替。到诺曼征服

以后,伯爵演变为一种土地贵族爵位,失去了一切行政权力。

郡长

郡长大约出现于10世纪上期。与方伯不同,郡长由国王单独任命,贤人会议无权过问,其人选几乎全是

直接依附干国王的军事贵族塞恩。起初,郡长只是国王在地方上的经济利益代理人,负责适时耕种王室领地和

及时将国王的财政收益解交国库,其政治权力微不足道。后来,国王发现郡长比方伯更易于控制,越来越依重

郡长,不断扩大其政治权限,到诺曼征服前夕郡长已取代方伯成为郡区会议主持人和地方民军统帅,拥有执行

国王命令、逮捕惩办罪犯、维持地方治安等职权,实际上成为国王在地方上的统冶工具。不过,如同王权受到

贤人会议限制一样,郡长的权力也在很大程度上受到郡区会议的制约。

郡区会议

地方政府机构称郡区会议,它同样是由过去的民众大会演化而来。依照传统,凡是自由人都有权利和

义务出席郡区会议。后来,随着封建土地所有制的建立,郡区会议出席权遂与土地所有权联系起来,丧失土地

的依附农民即维兰被剥夺了出席资格,郡区会议遂为大大小小的自由土地所有人所控制。郡区会议每年召开两

次。同贤人会议一样,郡区会议也是一种权力广泛的综合性机构,除传达贯彻中央政令、分配和征收土地税

外,其主要职权是受理各类案件、维护正常秩序、决定修桥筑路等地方性公共事务。郡区会议是一种具有半自

治性的非常设地方政府机构。

百户区

郡区以下分为若干百户区。顾名思义,一个百户区大约包括一百户居民。到I0世纪中叶《百户区法

令》颁布时,百户区作为一级重要地方政府组织已在全国确立起来。百户区设有百户长和百户区会议。百户长

由郡长任命,大多出身长老。百户区会议每月召开一次,由百户长主持,其成员构主构成与郡区会议完全相

同。百户区会议除征税、处理区内公务外,主要职能是受理有关财产所有权和继承权、土地转让、地界争端、

契约纠纷等民事案件以及刑事案件。10世纪后期,国王多次下令加强百户区会议的职权。要求除非在百户区会

议上未能得到公正处理的讼案均不得向上级法庭或国王法庭投诉;大量的地方行政、财政、司法事务是在百户区

会议上处理的。

村镇

百户区以下是村镇,村镇是在农村公社基础上形成的一种基层政社合一组织,设有选举产生的村长和

村镇会议。村镇会议权限很小。只能处理轻微的不端行为和调解居民纠纷以及组织协调农田耕种等。凡是重大

事宜和重大案件均提交百户区会议或郡区会议处理。

城市

城市的管理自成体系。那时全国有大小城市数十个,其中一部分源于罗马不列颠时代,一部分由抵抗

丹麦人入侵时建立的设防城堡发展而来。埃德加时代,授予大批城市以铸币权,对城市经济发展是一个巨大推

动。卡纽特帝国时代,英国与北欧两个国家联为一体,海外贸易大发展,进一步促进了城市繁荣。除坎特伯雷

及少数主教所在地城市属于教会外,全国9/10的城市隶属于国王。城市的贸易税和关税的2/3须上交国库1/3

归方伯所有。城市普遍享有一定的自治权,其主要政权组织是市会议或市法庭,每年召开3次。市会议不受郡

区会议或百户区会议的管辖。可独立处理市政及进行司法审判。为方便管理,大城市都划分为若干市区,每区

设一区会议或区法庭,区会议每周召开一次,主要处理商业贸易事宜及与此有关的诉讼案件。市会议、区会议

都控制在长老即城市贵族于中。

4.司法审判制度

在三级行政机构的平行级别中,有三级法庭:郡法庭、百户区法庭和村镇法庭。

从形式上看,贤人会议是中央法庭,直属国王,其他3种法庭都是地方法庭,似乎上下有别,实际上各

级法庭的司法权限并无高低之分,诉讼当事人可以向任何一级法庭投诉。由于地理上的方便和召开较为经常,

大多数案件是在百户区法庭审理的。任何案件一经某级法庭作出判决便不得上诉,因为当时还未创立上诉程

序。所有法庭都是集会法庭,案件由与会者集体作出判决,因为近代的职业法官尚未出现。郡长、百户长等法

庭主持人不参与判决,但判决结果须经主持人接受并由他宣布后才有效。因此主持人对判决结果起着至关重要

的作用。

原告、被告宣誓后,都要经过验证,验证方法有:

(一)见证人誓证法。即:由被告提供两名熟悉案情的见证人,如实陈述案情真相,以证明被告的誓言是

否真实可信。

(二)公证昭雪法。即:由被告面对一定数目的公证人重新宜誓一遍,若2/3的公证人认为他的誓言是

“清楚可信的”,则判其胜诉,否则判其败诉。公证人的数目通常为12人,由法庭预先拟定一份“公正可

靠’的公证人候选名单,然后由被告从中挑选。相当于早期的陪审团制度。

(三)神判法。即诉诸神灵审判案件。神判法又分多种形式;一种是热铁神判法,即山被告手捧一块烧

热的铁块向前走一定距离(一般为9步)后,当众将其双手包裹起来,3天后拆开,根据手掌溃烂与否判其有罪非

罪,第二种是热水神判法,即将被告一只手臂浸人一桶热水中,然后取出包扎,3天后根据伤势轻重判其有罪

非罪,第三种是冷水神判法,即将被告一只手和一只脚捆绑起来.扔进池澹或河流中,视其沉浮情况判其是否有

罪。第四种是吞物神判法,即由被告把重一盎司的一块面包或其他食物一口吞下,根据能否顺利咽到肚中判其

是否有罪。上述审判方法都十分原始,尤其是神判法.可谓荒谬至极,根本不足为凭。

这种状况是由当时社会的落后性、愚昧性决定的。那时,人们刚刚脱离野蛮状态,文化知识极端贫,

人们普遍相信冥冥之中有一个全智全能的上帝支配着世界万事万物,并确信上帝能明察秋毫,且公正无私,所

以在难以分辨真伪时便求助上帝伸张正义。宣誓是对上帝作出担保的一项十分严肃而神圣的活动;培养了人们忠

诚信守的习惯。

习惯法不统一

那时,由于法律主体是古代习惯,而各地的习惯又往往不同,因此不同地区的法律存在较大差异。南

部各郡主要以萨克森人习惯为主,东部各郡以盎格鲁人习惯为主,北部各郡因一度处于丹麦人统治之下,受到

丹麦人习惯的强烈影响。这种法律不统一的状况直到12世纪建立巡回审判后才告结束。对各地方的习惯法比较

尊重。

贵族特权

在赔偿金和证词方面,贵族的赔偿金和证词要高于常人。

国王特权,王在法下

国王享有其他人所没有的法律特权。但不能超越法律之上。

打扰国王安宁的,有专门的“国王诉讼”法进行处理。主要包括3类:一是直接损害国王利益与尊严的案

件,如侵犯国王地产、蔑视国王命令、杀害国王仆人等;二是在特定时间发生的犯罪,如在国王加冕前后8天内

和在圣诞节、复活节、圣灵降临节前后8天内发生的犯罪;三是在特定地点发生的犯罪,如在4条交通大道上拦

路抢劫,在王室或宫廷内打架斗殴等。“国王诉讼”因直接破坏了“国王安宁”,罪加一等。

5.盎格鲁-萨克逊时代在英国政治制度史上的地位

到1066年,英国的君主制度已基本成型,尽管中央政府仍与王室结合在一起,各级政府机构都未出现

职能分工,行政管理、财政税收制度还缺乏规范性,司法制度程序落后,方法原始,处处都表现出机构不健

全、制度不完善的特点,但毕竟建立起了一套自上而下、较为完整系统的君主制统治制度,与当时四分五裂的

法兰克、德意志、意大利等大陆国家相比,英国在政治文明发展方面走在了当时欧洲的前列。

盎格鲁一萨克森时期作为英国政治文明的奠基时代,对英国后来政治制度的发展和英国独特的政治文

化传统的形成具有深远的影响。

首先,该时期建立的三级行政区划与管理体系,确立了英国

中央集权制的国家结构形式,这种结构不仅使英国迅速摆脱了罗马人撤离后的混乱浑沌状态,步入稳定有序的

社会,而且在诺曼征服后的封建主义鼎盛时期有效地抑制了贵族分裂势力的膨胀,避免了欧洲大陆各国长期普

遍存在的那种封建割据局面的出现,使英国“成为一个真止统一的国家比任何大陆王国要早得多”。在整个中

世纪期间.英国除了在12和15世纪因工位之争出现过两次短暂内战(即使在内战时英国也未发生分裂)外,始终保

持了国家的统一和中央政府对全国的有效统治,这无疑有利于英吉利民族的形成和经济的友展。

其次,该时期创立了双重分权的政体结构形式,奠定了英国有限君主制传统的基础。一方面是中央

政府与半自治地方政府之间的纵向分权,另一方面是各级政府组织内部,即国王与贤人会议、郡长与郡区会

议、百户长与百户区会议之间的横向分权,由此构成一种纵横交错的双重权力制约机制,这种政体形式有利于

防止过度中央集权化,有助于抑制王权的无限膨胀。因此,在中世纪向近代过渡时期,当欧洲各国普遍建立绝

对君主专制制度时,英国王权虽然有所加强,但始终没有达到绝对专制的程度,依旧保持着有限君主制的政治

特色。

最后,该时期继承、保留了大量原始民主制的遗风,奠定了英国“王在法下”的法治传统和国王应

与有影响的社会势力代表定期协商.共同行使立法、征税、决策等国家权力的政治传统,这两点又决定了英国日

后成为最早产生宪法和建立宪政,最早产生议会和建立议会制度的国家。

英法百年战争的失利,迫使英格兰人转移自己的注意力,他们意识到和大陆强国法兰西死磕显然不是什么好主意。于是转向海外发展,争夺殖民地。