二、封建时代

(一)封建化迟缓原因

日耳曼人没有经历过奴隶制社会,就直接进入到封建社会。德意志人也越过奴隶制阶段,直接开

始封建化的进程。但是德意志人的封建化,却要比西欧慢上几个世纪,到11,12世纪刚完成,而且经济发展的

水平也较西欧相差甚多。

为什么会这样的呢?一个原因是中央王权出现得晚,出现得困难,克服不了封建的无政府状态;另一个

原因在于自由的农民能够长期保全他们的独立,他们在古老的部族制基础上紧紧团结在公社或者说马尔克中,

私有财产制很难侵入。

(二)加强王权

1.亨利一世的措施

919年开始的萨克森王朝的统治(919-1024),在德意志历史上是一件重要事件:创立了德意志王权。

亨利一世的政策,无论对内对外,都在尽力巩固和扩展王室的中央政权,表现在他力图把各公爵置于国王的控

制下,以及力图巩固王国的疆域范围。亨利一世建立了一支训练有素的强大武装力量,保证政策的执行。

2.奥托一世的措施

亨利一世的政策由他的儿子奥托一世(936-973在位)继续执行。奥托一世首先是把大多数公爵职位

都代之以自己的亲戚或亲信充任,把最主要的主教职位都掌握在自己手中。他给予教会封建主一些特权,例如

征收某些捐税,作为控制他们的手段。国王法令还规定不许封建主插手刚刚发展起来的城市市集。而把收取市

集捐以及征收关税的权利几乎完全交到德意志主教和教会手里。享有这些权利的教会封建主,就有为国王服军

役的义务。因此主教成为王室军官并不罕见。不仅如此,奥托向主教辖区提供保护和授予特恩权,赋予主教和

修道院长以国家行政管理职务,创建了所谓“奥托的王国教会体制”。教会统治区等同于伯爵统治区。自10世

纪50年代起,教会日益成为王国行政的执行机构和国王政策的支柱。奥托在主教和公爵之间建立了“均势”,

可望两者都能听命于他。这样,奥托的萨克森王朝控制了德意志王国的五大公国,王权得到巩固。

奥托把他的王国政策的重点放在南方,即放在意大利,而把对东方的政策大体交给东部的伯爵们负

责,意大利政策是为了猎取财物,增长权势和威望,是一种掠夺性的扩张政策。951年奥托开始入侵意大利,

并戴上“伦巴德国王”的王冠。961年,罗马教廷为摆脱罗马城市贵族的控制,向德意志国王求助,奥托即率

兵越过阿尔卑斯山,重新吞并伦巴德邦国,征服意大利大部地区。奥托极力想建立既是世俗的又是教会的统一

的中央政权,教廷也特别支持这种企图。962年2月2日,教皇在罗马圣彼得大教堂为奥托加冕,把“罗马皇

帝”称号加难德意志国王,这是神圣罗马帝国的开始,在这个基础上成长了所谓帝国思想:皇帝是西方国家最高

的世俗封建主,罗马教皇是西方国家最高的教会封建主。皇帝在法律上就成为西方国家所有封建主的最高君

主。

奥托一世虽被尊为“罗马皇帝‘’、“大帝”,但皇帝的头衔不是自动传给每个德意志国王的,

德意志国王为得到皇帝称号和皇位,必须去罗马由教皇加冕方可,没有加冕的只能称作“德意志国王”或“罗

马人国王”。由于这种依赖关系,就产生了后来的严重纠纷。

在11世纪上半叶,德意志皇权处在极盛时代,帝国内部的封建无政府状态有所消除,封建主过大

的独立性也受到约束。德意志皇室为加强中央权力消除封建无政府状态的斗争,具有很大的民族意义,也具有

进步意义。奥托一世做到了包括罗马教皇在内的教会诸侯从属于帝国并为帝国政策服务,这是一个有决定意义

的事实。

但是另一方面,皇帝的政策过分重视意大利,过分着重在许多与德意志民族利益很少相符的事情

上、必然对德意志内部事务无暇顾及,民族的利益,例如王国内部的巩固问题,遂被忽略了。这种情况对帝国

的统一必然会起消极的影响,因为大封建主们就有机会放手追逐自己的政治目的,不断扩大独立性,封建无政

府状态的危险就保存下来,最终摧毁国家的内部团结,延误民族国家的形成。

在奥托一世的后继者们统治时期,最初还能保持帝国内部团结,不过大封建主们的权势也显然增

强了。十世纪末叶德意志国王、罗马帝国皇帝们想侵占意大利南部,均以失败告终。东部斯拉夫人乘机力图摆

脱德意志人的统治。在斯拉夫入土地上设置的德意志边区马克被斯拉夫人夺回并且恢复了旧疆界。同时波兰人

和匈牙利入也在教会方面摆脱德意志人的影响,巩固自已的独立。在意大利,皇帝的统洽越来越遭到教皇的损

害,教皇力图约束不断增长的皇帝权势。教权与皇权斗争就成为11世纪以来的主要内容。

(三)皇权与教权

1.皇权高于教权时期

与查理大帝不问,奥托一世是有意去争取皇位的。他不仅使德意志王国罩上罗马帝国的神圣光

环,而且明确了教皇与皇帝之间的关系:皇帝宣誓保卫教皇,教皇宣誓忠于皇帝。这种共同协议还成为教皇选举

的通则之一:希望当教皇者,必须保证忠于德意志国王,一旦被确认为教皇,就要为德意志国王加冕为皇帝。皇

帝不再是罗马意义上的皇帝,而是西方最高的封建领主,上帝的封臣。

11世纪上半叶皇帝权势对教会的不断增长,特别表现在教皇由皇帝推选和推翻这一事实上。教会的

大地产也是皇帝的领地。在德意志兰,各主教都直接隶属于皇帝,并由皇帝授予职权。德意志皇帝们还特别热

衷于出卖教会高级职位,为皇室大量聚敛财富。皇帝的另一招是把一些原属教会的地产拨给自己的侍从,并允

许他们把服役领地变成为继承领地。这些低级贵族不仅成为德意志皇权的主要支柱,而且成为反对教俗大封建

主独立倾向的武装力量。教会的独立被皇权约束得很厉害。德意志皇帝甚至打算把教皇变成帝国的最高主教。

只要皇室强大并能对教会施加影响,这种格局就能维持下去,帝国的统一也可以得到保障。但世

俗的大封建主,特别是教会的大封建主随时随地都在闹独立。从十世纪就在夭主教会内部出现一个强大运动,

目的在于加强教皇的权力,创立教会对世俗权力的独立性。

2.教权高于皇权时期

这个运动是由法国南部勃良第的一个叫克吕尼的修道院教士们发起的,因而被称为克吕尼派运动。

法国人伯尔诺首先建立起纪律森严的克吕尼修道院,禁止圣职买卖和教士娶妻,反对世俗政权任命神职人员,

反对教产还俗。到11世纪克吕尼运动传布西欧。教廷开始每年在罗马召开宗教会议,把决议和教皇谕示带到各

地。原先是协助祈祷的红衣主教,逐渐转变成由强大的教会封建主组成的集团,日益左右罗马教廷的政策。教

廷的威信提高了。在选举教皇事务中,开始排除罗马贵族和德意志皇权的干预。1073年意大利托斯卡纳人喜

尔德布兰德不经皇帝同意登上教皇宝座,称格里高利七世。积极支持克吕尼派宗教改革。在他领导下教廷开始

和皇帝争夺对西方国家的最高统治和领导权。这是中世纪两个最大的封建势力之间的斗争,在这个斗争的背后

又掩藏着德意志大封建主反对中央王权的斗争。这些斗争和纠纷的结局就是德意志皇权的衰落。

天主教思想家还在克吕尼派运动前就已宣称,教皇的权力高于皇帝的权力,教皇是上帝的代理人,

皇帝是从教皇手中获得皇冠的。教皇格雷戈利七世是这种主张的狂热代表,专注于教会的独立和权力的巩固,

尽力利用教会改革来达到目的并削弱皇权。他认为作为上帝的代理人在尘世间有任免君王之权,行动中不受任

何世俗法庭的约束。他在教会内部执行了严格的中央集权制;为教皇的选举制定了新的选举制度,按此教皇只

能由枢机主教(俗称红衣主教)组成的教会会议〔密室会议)推选出来。格雷戈利七世还下了禁止教士娶妻令,要

求教士们以毕生精力为教会服务。禁止娶妻令的经济意义更为深远。由于教会领主都不娶妻,教会产业由领主

后代继承和瓜分的危险就不复存在。巨大的教会地产财富长期留在教会当权者手中,教会保持着牢固的经济基

础。格雷戈利七世还禁止出卖教会职位(禁止买卖圣职令),废止了当时已成常规的重利盘剥行为。引起最大纠

纷的是格雷戈利废除世俗君王授职(所谓授职权或叙任权)的谕令。迄今为止主教或修道院院长的授职都由皇帝

执行,现在教皇要把授职权归到自己手中。

贯彻教皇的这些改革,在意大利本土没有多少困难。但为了削弱皇权,教皇促动德意志教会摆脱

皇帝权力的干预。在一段时间中,德意志兰的高级主教同皇帝关系紧密,是巩固中央皇权的主要支柱之一,因

此教皇的行动没有引起德意志王国现状的改变。教会职务的买卖继续进行,废除世俗授职权的谕令没有被尊

重。

但当年轻的皇帝亨利四世在位期间(Heinrich IV , 1056一一1106年在位),强有力的中央皇权有

些松弛,德意志封建主乘机扩大自己的独立和加强自己的势力。亨利四世欲制止他们的飞扬跋息,一些封建主

就公然造反。亨利四世好不容易把造反镇压下去。他不仅依靠德意志主教们的紧密联盟(德意志主教从自身利

益着眼拒绝教皇干预德意志教会内部事务),而且第一次依靠了莱茵兰城市的力量(虽然这时候莱茵城市的力量

还很微弱),具有特殊的意义。亨利四世在这些联盟者的支持下,又依靠着下级贵族(骑士),开始为恢复旧有的

皇权而对教皇展开斗争。1075年底,格雷戈利七世警告亨利四世不要干预米兰大主教职位的确定和授职,否

则将受到逐出教会的惩罚。这就爆发了一场形式为授职权之争的皇帝和教皇之间的公开冲突。

亨利四世把教皇的行动看作是公开的宣战。1076年初在皇帝的倡议和主持下,在沃尔姆斯召开

德意志主教和部分高级世俗贵族参加的高级宗教会议(后演化成帝国议会),在大部分德意志主教团的同意下,

宣布废除教皇格雷戈利七世。决议的末尾这样写道:“你呀,我们所有的主教以及我们大家都宣判你有罪,滚下

来!离开你不配占有的使徒座位!应该让另外一个不用神圣教规的外衣来掩盖暴行而以真正圣彼得的教谕教导人

的人来登圣彼得的宝座。朕亨利,上帝恩宠的国王,以及我们主教们全体都对你说,滚下来,滚下来!”

教皇对这个决议的回答是宣布所谓破门律:开除、废除和放逐亨利四世。按照破门律,如果被

惩罚者不在一年以内获得教皇的宽赦,他的巨民都要对他解除效忠宣誓。教皇和教会手中的这一政治武器在以

后的时期中大都不起作用,但在当时的政治格局下却作用明显。德意志的大封建主反对派立即作为罗马教廷的

同盟者,反对德意志皇权。士瓦本公爵鲁道夫、巴伐利亚公爵韦尔夫和克恩滕公爵贝特霍尔德等在乌尔姆会集

筹选一位新国王。许多贵族则要求亨利四份尊重大封建土的自由权,要他在一年内设法解除破门律的惩罚,否

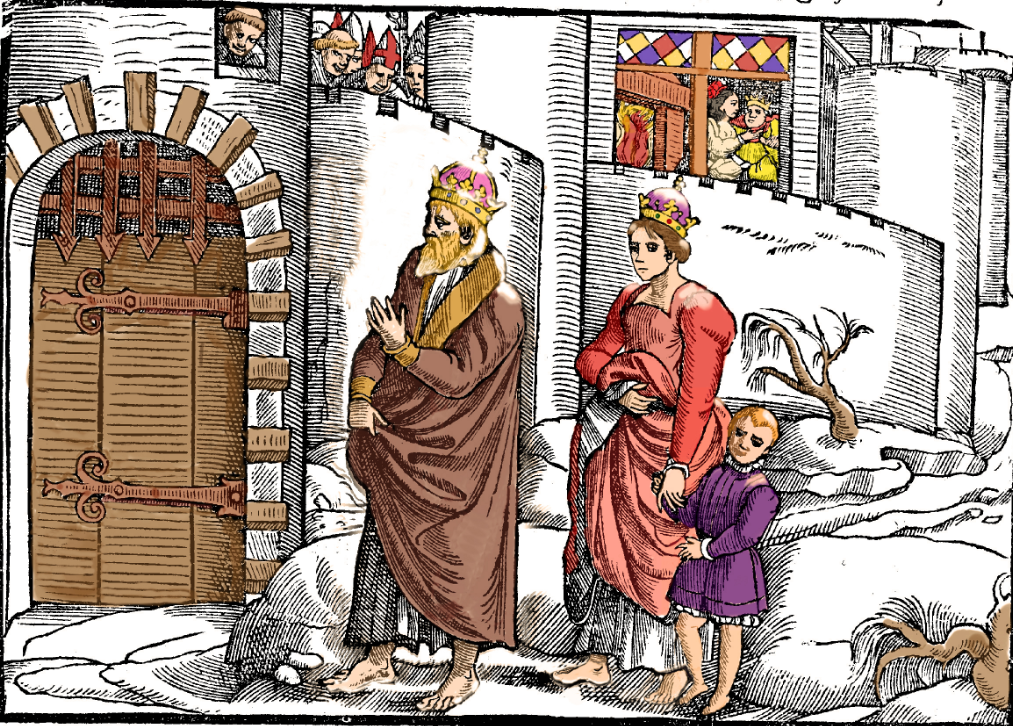

则就不承认他为君王。亨利四世陷于困难境地。他只得接受德意志封建主们的要求以图保持王位。1077年他

带少数随从到意大利北部的卡诺秒(托斯卡纳伯爵夫人的城堡,教皇当时在此),赤足披毡,在风雪中等候三

天,向教皇忏悔赎罪。

卡诺莎之辱

卡诺莎事件由此成为世俗权力对教会权力卑躬屈节的象征,意味着罗马教廷权力达到顶峰,但却也

是亨利四世的二个政治成就,一个聪明的策略。忏悔赎罪之举使教皇不得不取消破门律,他要立一个听命的皇

帝进而加强对世俗权力的影响的可能失去了;德意志大封建主们另立国王的借口也失却依据,反对派的结合垮

了。亨利四世得到喘息之机来巩固自己的王权,并重新聚积力量以图恢复旧有的皇权。中断一个短时期后,皇

帝和教皇的斗争又起。德意志大封建主反对派按照教皇的指示选出士瓦本的鲁道夫为国王,与亨利四世进行争

夺。但这时的亨利得到了巴伐利亚的低级贵族、士瓦本的贵族,特别是莱茵城市的支持,终于占得上风。

1080年鲁道夫在与亨利的战斗中死去,反对派瓦解。次年亨利第二次进军意大利,1084年攻陷罗马,另立教

皇。格雷戈利七世南逃萨莱诺。次年去世。

3.皇权与教权妥协

但是这一胜利并不意味着对德意志封建主的分离活动的胜利,他们依然反对皇帝掌握强大的中央政

权。罗马教廷的改革派很快恢复过来,选出新教皇,并与南德的大封建主反对派联合。皇帝的最可靠同盟者是

城市,城市希望不受扰乱顺利贸易而需要一个统一的帝国和一个强有力的皇权。皇帝反对教皇以及与教皇联盟

的大封建主的斗争继续了很长时间,直到亨利四世和格雷戈利七世都死了以后,斗争还是由他们的后继者们继

续下去。由于得不到了结,皇帝和教皇在1122年进行和解,达成了所谓沃尔姆斯宗教和约,和约规定,在德

意志兰.皇帝有权干预主教和修道院长的选举,国王对当选者先授予象征世俗权力的权标,然后由教廷授予象征

宗教权力的指环和权杖。在意大利和勃艮第,皇帝无权干预主教和修道院长的选举,由教廷对当选者授予宗教

权力,六个月后皇帝方可授予世俗权力。实质性的话就是,主教们由教皇授予教职,而领地和特权则仍由皇帝

授予。

皇权和教权的纷争结果是什么呢?就教皇方面而言,并没有实现教权高于皇权的目标;同样,就皇帝方

面而言,也没有恢复对教皇的控制。双方力量形成某种均势。就德意志王国内部而言,皇帝也没能恢复强有力

的中央皇权以及抑制住大封建主们的分离活动。原先作为皇帝支柱的高级教会贵族,此后对皇帝的依附减少,

他们也像世俗封建主一样不断扩展自已的独立性,同世俗封建主有越来越多的共同利益。教俗高级贵族都对加

强中央皇权不感兴趣,而是尽一切力量来阻止中央皇权的加强。沃尔姆斯宗教和约结束了长达半个多世纪的关

于授职权的斗争,这一斗争耗尽了德意志王国的国力,而德意志诸侯的势力和独立性却同步增大,皇权衰

落。

4.皇权持续衰落

德意志皇权再一次经历外观上光彩夺目的回光返照时期,一直要到霍亨斯陶芬王朝(1138-1254年)的

弗里德里希一世在位时期(1152-1190年在国王位,1155-1190年在皇帝位)。这位绰号“巴巴罗萨"意为红胡子

的强悍君主,把对意大利的统治作为他建立并巩固中央政权的基本国策。为使这种掠夺政策在德意志兰得到后

援,他便向德意志大封建主们作出种种让步,而对城市却采取反对和劫掠之政策。巴巴罗萨所增强的德意志皇

权本身,就潜伏着皇权彻底衰落和国家分崩离析的危险。

弗里德里希一世把统治意大利作为基本国策。一方面,如果神圣罗马帝国不想徒具空名的话,那就必

须占有意大利;另一方面,意大利经济发达,城市富有,占有意大利不仅能使国库充盈,而且有可能维持雇佣军

队,不受极不可靠的德意志封建主们的“兵缓”挟制;第三方面,就是打击教皇的权势。即位之初,他就力图恢

复和加强皇权:他不断扩大在法兰克尼亚、符腾姆贝格和阿尔萨斯的世袭领地,给为他服军役的骑士以封土;他

不遵守沃尔姆斯和约,仍然任命主教,截取教会收入;他为换取大封建主出兵支持侵略意大利,让最强大的萨克

森公爵狮子亨利(1129-1195年)放手侵占易北河以东的土地,并授予授职权;类似的权力也授予奥地利边区伯

爵,并晋升为公爵;这些公爵逐渐取得了公国的世袭权和其他独立性特权。1154年-1183年,6次入侵意大

利。3胜一平2负。弗里德里希一世在死前不久还通过儿子的婚姻关系取得了西西里,目的之一就是要从北、南

两方包围教皇和意大利城市,起码可以对教皇和意大利城市加强自己的影响。但最终没有达到他要建立一个欧

洲君主国的目的。

德意志皇室权力江河日下,已无法再恢复了。它的意大利政策和德意志政策,造成两个始料不及的严

重后果。一个后果是帝国的政治重心南移意大利,忽略了德意志民族国家的建设;另一个后果是德意志王国的

政治重心东移,散失了建立民族国家的中心基地。

1212年即王位的弗里德里希二世(1212-1250年在位),是红胡子巴巴罗萨的孙子。不仅是德意志国

王、神圣罗马帝国皇帝,还兼任西西里国王。小弗里德里希自幼随母在西西里长大,一生大部时间住在意大利

南部,连德语都不大会说。他把政治重心放在意大利,力图把西西里变成征服意大利北部城市和教皇国的基

地。为了换取德意志大封建主的支持,他把关税权、开办市集权以及铸币权等都归入封建主的统抬权益;禁止城

市间结成同盟;禁止城市收留农民。正是在弗里德里希二世统治时期。德意志大封建主变成了各邦诸侯。

诸侯的称号第一次见诸于1232年的文献,其上把各邦诸侯称为“邦君”。1237年小弗里德里希一度击

败伦巴德同盟,教皇立即宜布开除他的“教籍”,还要召开大会罢黜他。小弗里德里希不甘示弱,进而包围罗

马(1241年)。德意志的科伦、特利尔和美茵茨三位大主教在教皇唆使下另立新君(1246年)。意大利的帕尔马、

拉文那等大城市爆发大起义(1248一1249)。弗里德里希二世顾此失彼,于1250年突然死去,帝国随之分裂。

此后德意志皇帝完全成了德意志诸侯和教皇的“玩偶”。与此同时,德意志封建主向东部的拓殖运动

进行得如火如茶,包括参加历次的十字军东侵。到13世纪中叶,德意志封建主占领了勃兰登堡、梅克伦堡、波

美拉尼亚和普鲁士广大地区,教皇在此中也分得大量土地,仅在勃兰登堡就有1/3土地属子罗马教廷。这样一

来,不仅改变了统治阶级内部的力量对比,而且使几个世纪以来起政治重.心作用的德意志西部和西南部地区

(可视作德意志兰的“中原”地区),让位给易北河一萨勒河以东地区的边区马克伯爵和公爵。萨克森公爵、勃

兰登堡马克伯爵和波希米亚国王,稍后都成为选侯,在选举德意志国王中起决定性作用。

在皇权与教权、中央皇权与地方封建主之间的斗争中,胜利者是教权和分离主义势力。德意志兰

的发展也开始落后了。

(三)皇权与诸侯

1.邦君制

“邦君’一词表述了13世纪中叶以来德意志封建国家发展的一个新阶段。霍亨斯陶芬王朝垮台后,德意

志皇权就完全衰落了。诸侯们不再感到中央皇权有什么作用,他们此后的政策就是阻止皇权加强的任何企图。

德意志王国开始陷入极不幸的小邦分裂状态,最后导致神圣罗马帝国的没落。1356年所颁布的“金玺诏书”

从法律上承认了这种状况。

2.空位期

1254-1273年这段时间,在德意志历史上称为“空位时期”。席勒把它叫做“没有皇帝的恐怖时期”。

原先大封建主殊死争夺的帝位,一下子居然投有了皇帝。造成这种状况的首先是各邦邦君之间的互相争斗。

诸侯们尽可能多地把属于帝国之地据为己有,竭力夺取许多伯爵辖地及其司法权。诸侯们在自己扩大的领地内

拥有许多特权:铸币权、市场权、关税权、矿山权、犹太人保护权等,从中获取货币收人;森林权带来对大片

森林的支配;设晋堡垒权则加强了诸侯的军事力量。这些要素构成了诸侯的邦国统治权,在此基础上形成广泛的

行政机构。邦国划分为一些政区,邦君的城堡(特别是城市)成为邦国的中心。官吏是邦国地区行政管理的承担

者,邦君随时可予撤换。

不仅帝国诸侯,而且伯爵和贵族,修道院长和主教,乃至骑士和城市,都争取夺得邦君的地位。在相互

争夺中,逐渐形成了疆域完整的诸侯邦国,以及处理邦国内部事务(比如征税)的由各贵族等级代表组成的邦国

等级代表会议(邦议会)。诸侯利用一切可能,限制等级代表的自主地位,在德意志兰,一种诸侯邦国统治权开

始形成。要不是诸侯们觉得这种无政府状态使贸易受到侵害,使经济联系受到阻碍,使自己的利益受到咸胁,

没有皇帝时期也许还会继续下去,诸侯们不得不考虑推选一个新王。

“空位时期”各分立政权的政治势力急速增长起来,他们能以选举国王一皇帝的办法来代替王位世

袭。

3.七选侯

1257年德意志王国选举国王时有七大诸侯参加,他们是科伦大主教.美茵茨大主教,特利尔大主教三大教

会选侯,和萨克森公爵,巴拉丁(普法尔茨)伯爵,勃兰登堡马克伯爵和波希米亚(捷克)国王四大世俗诸侯。这

是德意志历史上第一次出现七大诸侯选举国王事件,选侯最初选的是德意志国王,国王经罗马教皇加冕后成

为神圣罗马帝国的皇帝,后来选侯们选出的国王有不经教皇加冕而行使皇帝职权的。他们起初被称为选侯,而

在金玺诏一书中正式被封为选侯。选侯们在每次选举德意志国王时,总是选举势力较小、不致危害自己权力和

独立的家族代表。在以后一段时朗中,德意志国王一皇帝犹如走马灯一样换来换去,没有一个王朝能强大到成

为民族国家的代表并进而统一国家。

在14世纪下半叶,常常会同时出现两个德意志皇帝,互相争斗,都想战胜对方使自己皇位合法

化。历代教皇也参与这些纠纷,利用纠纷谋求自己的政治利益。为排除教皇的干预,1338年七大选侯在伦塞

开了德意志选侯会议,“伦塞选侯会”,决议说,凡由选侯选出的德意志国王毋须取得教皇同意就可成为皇帝

并执政。此后不久,“神圣罗马帝国”就成为“德意志民族的神圣罗马帝国”。选侯们只是感觉到教皇干预的

威胁而要起来保护自己的利益,客观上是向民族化国家迈进一步。

4. 金玺诏书

这段时期所有的德意志皇帝中,出身卢森堡家族同时又是波希米亚国王约查理四世值得一提。他

于1346-1378年在位,算得上是德意志最强大的诸侯之一登上了皇位。查理四世主要致力于扩大自己皇室的权

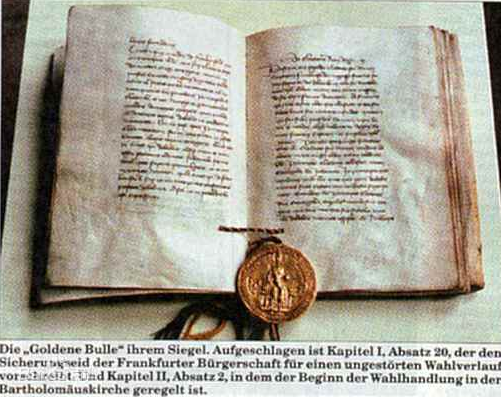

力。为此他试图同各邦诸侯和平相处,办法是把七大选侯都请来和他找同执政,共同负责。1356年查理四世

加冕称帝后不久,便颁布了一项帝国立法,文本因用金印戳盖.后来被称为金玺诏书,它用立法确认选侯的

身份和特权。

1356年金玺诏书

金玺诏书不仅承认德意志选侯有选举国王一皇帝的权利,而且承认他们有绝对的君主权力。这从把

司法权与行政权以及关税权与铸币权都完全移交给他们,这道诏书同时还禁止了城市的相互联系,并命令市民

和农民都隶属于他们的君主。

金玺诏书是德意志王国整整一百年来政治一法权发展的总结,.是诸侯对以皇帝为代表的中央皇权的

胜利:金玺诏书一直到1648年都具有法律效力,德意志王国一直就是·个选侯选国王一皇帝的国家,这就绝对不

允许一个王朝的权力扩展为民族利益的代表。只要诸侯们开始感到某皇帝的权力变得强灭,就会促动王朝更

替。查理四世虽然用这道诏书换得由他儿了继承德意志皇位的允诺,却确认了德意志政治上四分五裂的局面,

损害了民族国家的形成。德意志诸侯后来在这道诏令的基础上不断扩充本邦的统治权,执行本邦的政策。德意

志民族的神圣罗马帝国仅仅是独立的德意志各邦的一个结合休。德意志皇帝的权力和威望越来越下降。当

1438年哈布斯堡王朝继承卢森堡王朝时,这种情况也没有改变。

15世纪中期起,帝国联系的瓦解过程开始了。德意志骑士团国家陷入波兰国王的统治下。石勒苏益

格一荷尔斯坦因归了丹麦国王。瑞士成了一个在帝国之外的独立国家。帝国分裂为许多独立邦国而终不能形成

一个共同的经济中心。因此在以后时期,同已经发展为中央集权的民族国家例如英国、法国相比较,德意志兰

在经济发展中就开始落后,而民族国家的形成却被大大延误了。