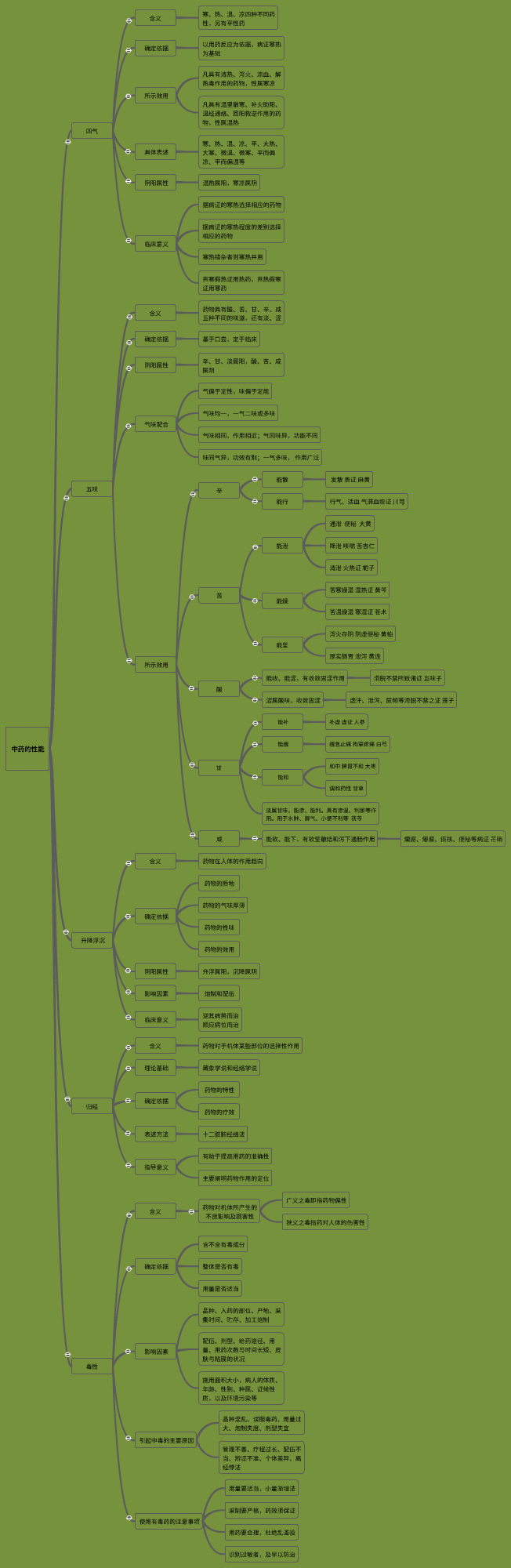

第一节 四 气

四气五味也称四性五味,合称性味,是药物性能的重要标志之一。《神农本草经》序例云:“药有酸咸甘苦辛五味,又有寒热温凉四气。”这是有关四气五味的最早概括。每味药物都有四气五味的不同,因而也就具有不同的治疗作用。

四气,也称四性,是指药物的寒、热、温、凉四种药性。它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向。

四气之中,寒凉属阴,温热属阳,寒凉与温热是相对立的两种药性,而寒与凉、温与热之间则仅是程度上的不同,即“凉次于寒”、“温次于热”。有些文献还用“大热”、“大寒”、“微温”、“微凉”加以描述,也仅表示“寒”或“热”的程度强弱。此外,还有一类平性,是指药物寒热之性不很明显,药性比较平和,但也并非绝对的平性,仍有偏凉偏温的不同,只是寒热之性不显著。故不称五气,仍称四气。

药性的寒热温凉是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效总结出来的,它与所治疗疾病的性质是相对的。凡能减轻或消除热证的药物,一般具有寒凉之性。如患者表现为高热烦渴、面红目赤、咽喉肿痛、脉洪数,属于阳热证,用石膏、知母、栀子等药物治疗后,上述症状得以缓解或消除,说明它们的药性是寒凉的;凡能减轻或消除寒证的药物,一般具有温热之性。如患者表现为四肢厥冷、面色白、脘腹冷痛、脉微欲绝,属于阴寒证,用附子、肉桂、干姜等药物治疗后,上述症状得以缓解或消除,说明它们的药性是温热的。

一般来讲,寒凉药分别具有清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化热痰、清心开窍、凉肝息风等作用,主要用治热性病;而温热药则分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归元、回阳救逆等作用,主要用治寒性病。

四气理论主要用以指导临床用药的原则,如“寒者热之,热者寒之”,“疗寒以热药,疗热以寒药”。药性寒热只能反映药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的影响,不能反映药物的具体作用。因此,必须与其他性质结合应用,才能正确反映药物的特点。

此外,还有平性,是指药物寒热偏性不甚明显。但这只是相对而言,实际上仍有偏温偏凉之别,并未超出四气的范围。平性药的作用缓和,临床上多用于用温药有顾虑,用凉药有困难的病症,其使用的灵活性较大,随配伍可用于寒证或热证,阴证或阳证。

第二节 五 味

五味,是指中药的辛、甘、酸、苦、咸五种药味。另外,还有淡味和涩味,但通常认为,淡附于甘,涩附于酸,故仍称五味。其中辛、甘、淡属于阳;酸、苦、咸、涩属阴。

五味的确定,首先是通过口尝辨别滋味,它是药物真实味道的反映,如黄连味苦,甘草味甘,乌梅味酸,芒硝味咸等。然而,随着对药物作用认识的不断丰富,一些药物的作用很难用其滋味来解释,因而采用了以作用推定其“味”的方法。如葛根,本不具有辛味,但因其具有解肌透疹等发散作用,就标注其味辛。这也就是“基于口尝,定于临床”的原则。因此,五味不仅与药物的真实味道有关,更重要的是药物功效的重要标志。

《素问·藏气法时论》指出;“辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软。”这是对五味作用的最早概括。现据前人的论述,结合临床实践,将五味所代表药物的作用及主治病证分述如下:

辛:能散、能行,具有发散、行气、活血、开窍、化湿等作用。常用于表证、气滞、血瘀、神昏窍闭、湿邪内阻等证。一般解表药、行气药、活血药多具辛味,如麻黄能发散解表、木香能行气、红花能活血等。

甘:能补、能和、能缓,具有补益、和中、缓急止痛、缓和药性等作用。常用于正气虚弱、脾胃不和、拘挛疼痛等证。一般补虚药大多具有甘味,如甘草、大枣能缓和药性,蜂蜜、饴糖能缓急止痛。

酸:能收、能涩,具有收敛、固涩的作用。常用于虚汗、久咳、久泻、遗精遗尿、崩漏带下等证。一般收涩药、止血药多具酸味,如五味子、乌梅、芡实能收敛固涩。

苦:能泄、能燥、能坚,多具有通泄、降泄、清泄、燥湿、坚阴等作用。常用于里热证、气逆、喘证、便秘、湿证、阴虚火旺等。一般攻下药、清热药多具苦味,如黄芩、栀子清热泻火,杏仁、葶苈子降气平喘,半夏、陈皮降逆止呕,大黄、枳实泻热通便,龙胆草、黄连清热燥湿,苍术、厚朴苦温燥湿,知母、黄柏泻火存阴等。

咸:能软、能下,具有软坚散结、泻下等作用。常用于瘰疬、瘿瘤、痰核、癥瘕、便秘等证。如:昆布、海藻消散瘰疬,芒硝软坚泻下,鳖甲软坚消癥等。此外,《素问·宣明五气篇》还有“咸走血”之说。肾属水,咸入肾,心属火而主血,咸走血即以水胜火之意。如玄参、紫草、青黛、白薇都具有咸味,均入血分,具有清热凉血解毒之功。

淡:能渗、能利,具有渗湿、利尿等作用。常用于水肿、脚气、小便不利等。如茯苓、猪苓、薏苡仁、泽泻等。

涩:能收敛固涩。与酸味药的作用相似,多用治虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证。如莲子固精止带,禹余粮涩肠止泻,乌贼骨收涩止血等。

| 课堂活动 应如何理解“淡”属阳? |

五味与四气一样,也具有阴阳属性。《内经》云:“辛、甘、淡属阳,酸、苦、咸属阴。”五味还可通过五行与五脏、五色等配合起来。如“酸入肝(属木)、苦入心(属火)、甘入脾(属土)、辛入肺(属金)、咸入肾(属水)。”这在中药炮制理论中,有着广泛的应用。

缪希雍谓:“物有味必有气,有气斯有性”,说明药性是由气和味共同组成的。因此,必须把四气和五味结合起来,才能准确地辨别药物的作用。一般来讲,气味相同,作用相近,同一类药物大都如此,如辛温的药物多具有发散风寒的作用,甘温的药物多具有补气助阳的作用。有时气味相同,又有主次之别,如黄芪甘温,偏于甘以补气,锁阳甘温,偏于温以助阳。气味不同,作用必不同。如黄连苦寒,能清热燥湿,党参甘温,则补中益气。而气同味异、味同气异者,药物的作用则各有不同。至于一药兼有数味,则标志其治疗范围的扩大。一般临床用药是既用其气,又用其味,但在复方中,则是或用其气,或用其味。如细辛治疗牙痛,风冷牙痛配白芷,是用白芷之味。风热牙痛配石膏,则是用石膏之性。此即王好古《汤液本草》所谓:“……味则五,气则四,五味之中,每一味各有四气,有使气者,有使味者,有气味俱使者……所用不一也。”因此,既要熟悉四气五味的一般规律,又要掌握每一药物气味的特殊治疗作用以及气味配合的规律,才能更好地指导临床用药。

| 点滴积累 1.四气反映了药物的寒热属性,每种药物必居其一。寒热不同,作用不同。 2.药性的寒热温凉,是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效总结出来的,它与疾病的性质是相对的。 3.药物的味,与其真实的味道是有区别的。五味是药物作用的重要标志,不同的味,意味着不同的治疗作用。一药多味,标志其具有多种作用。 4.四气五味均有阴阳属性。 |