第六章 生物群活的组成与结构

第六、七章是群落篇,通过对生物群落组成、结构、动态等方面的学习,使学生认识生物群落的生态规律,掌握保护自然环境、维护生态平衡、提高群落生产力的目标。生物群落学是农业、林业、畜牧业发展的基础理论,在土地利用、自然保护诸多领域都有重要的作用。

第一节 生物群落的基本特征与性质

早在1807 年,近代植物地理学的创始人 Alexander Humboldt 首先注意到自然界植物的分布不是零乱无章的,而是遵循一定的规律集合成一个群体,并指出每个群体都有其特定的外貌,并称这个群体为群落(community)。此后,有不同国家的学者分别从不同的视角提出过关于生物群落的械念,如丹麦植物学家E. Warming(1890),俄国苏卡切夫(1908),德国生物学家 Karl Mobius ( 1877),美国著名生态学家 E. P. Odum (1971)、V. E. Shelford (1911),比利时的 Paul Duvigneand(1974)等。综合他们的观点生物群落可定义为“特定空间或特定生境下具有一定的生物种类组成及其与环境之间彼此影响、相互作用,具有一定的外貌及结构,包括形态结构与营养结构,并具特定的功能的生物集合体。

一、群落的基本特征

从上述定义中,可知一个生物群落具有下列基本特征:

(一)具有一定的外貌

一个群落中的植物个体,分别处于不同的高度和密度从而决定了群落的外部形态。在植物群落中,通常由生长类型决定其高级分类单位的特征,如森林、草原等类型。

(二)具有一定的种类组成

每个群落都是由一定的植物、动物、微生物种群组成的,因此,种类组成是区别不同群落的首要特征。一个群落中种类成分的多少及每种个体的数量,是度量群落多样性的基础。

(三)具有一定的结构

生物群落是生态系统的一个结构单元,它本身除具有一定的种类组成外,还具有一系列结构特点,包括形态结构、生态结构与营养结构。如生活型组成、动如分布格局、成层性、季相捕食者和被食者的关系等。但其结构常常是松散的不像一个有机体结构那样清晰,有人称之为松散结构。

(四)形成群落环境

生物群落对其居住环境产生重大影响,并形成群落环境。如森林中的环境与周围裸地就有很大的不同,包括光照、温度、湿度与主壤等都经过了生物群落的改造。即使生物非常稀疏的荒漠群落,对土壤等环境条件也有明显改变。

(五)不同物种之间的相互影响

群落中的物种有规律的共处,即在有序状态下共存。生物群落是生物种群的集合体,但不是说一些种的任意组合便是一个群落。一个群落的形成和发展必须经过生物对环境的适应和生物种群之间的相互适应,以及相互竞争,形成具有一定外貌,种类组成和结构的集合体。

(六)一定的动态特征

生物群落是生态系统中具生命的部分,生命的特征是不停地运动,群落也是如此。其运动形式包括季节动态、年际动态、演替与演化。

(七)一定的分布范围

任一群落只是分布在特定地段或特定生境下,不同群落的生境和分布范围不同。无论从全球范围看还是从区域角度讲,不同生物群落都是按着一定的规律分布。

(八)群落的边界特征

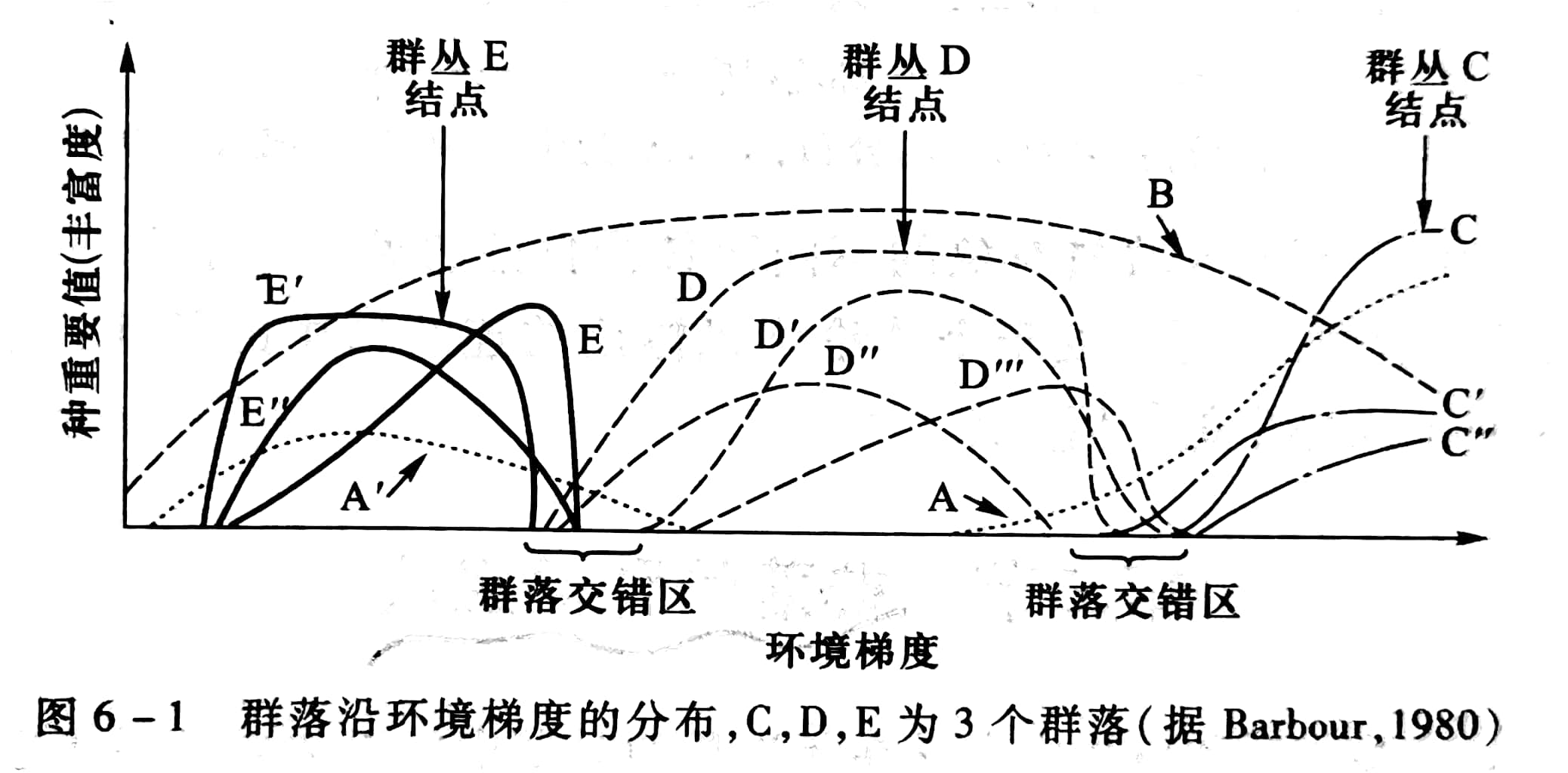

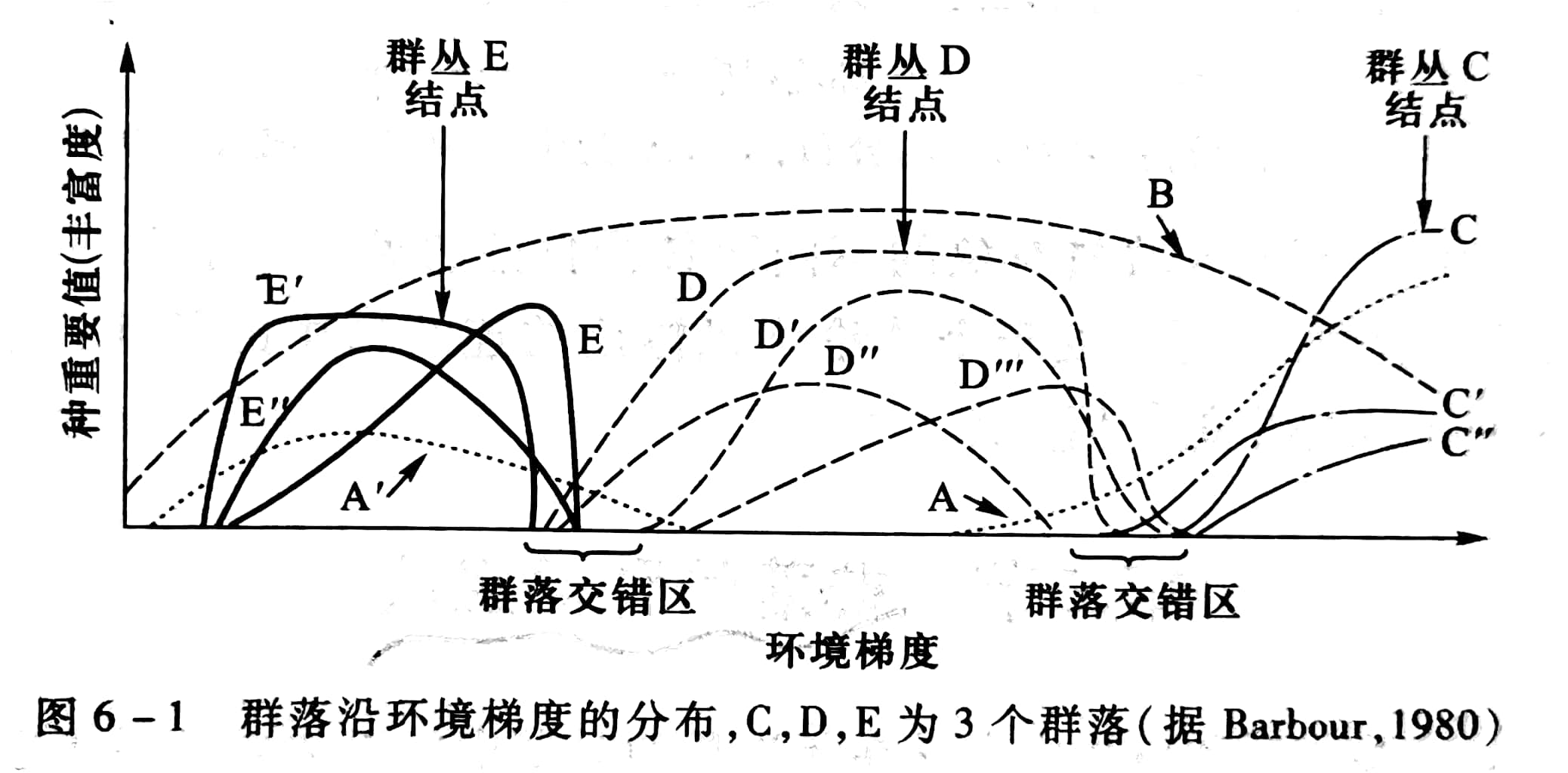

在自然条件下,有些群落具有明显的边界,可以清楚地加以区分;有的则不具有明显边界,而处于连续变化中。前者见于环境梯度变化较陡,或者环境梯度突然中断的情形如地势变化较陡的山地的垂直带,陆地环境和水生环境的边并处如池塘、湖泊、岛屿等。但两栖类(如蛙) 常常在水生群落与陆地群落之间移动,使原来清晰的边界变得复杂。此外,火烧、虫害或人为干扰都可造成群落的边界。后者见于环境梯度连续缓慢变化的情形。大范围的变化如草甸草原和典型草原的过渡带,典型草原和荒漠草原的过渡带等;小范围的如沿一缓坡而渐次出现的群落替代等。在多数情况下,不同群落之间都存在过渡带,被称为群群落交错区(ecotone),并导致明显的边缘效应。

二、群落的性质

关于群落的性质问题,生态学界存在两派决然对立的观点。一派认为群落是客观存在的实体,是一个有组织的生物系统,像有机体与种群那样,这被称为机体伦观点;另一派认为群落并非自然界的实体,而是生态学家为了便于研究从一个连续变化着的植被连续体中人为确定的一组物种的集合,这被称刃个体论观点。

(一)机体论观点

在植物生态学发展的早期,美国生态学家 Clements(1916,1928)曾把植物群落比拟为一个有机体,看成是一个自然单位。真理论根据是:任何一个植物群落都要经历一个从先锋阶段(pioneer stage )到相对稳定的顶极阶段(climax stage)的演替过程,如果时间充足的话,森林区的一片沼泽最终会演替为森林植被。这个演替过程类似于一个有机体的生活史。因此,群落像一个有机体,有诞生、生长、成熟和死亡的不同发育阶段,而这些不同的发育阶段或演替上相关联的群落,可以解释成一个有机体的不同发育时期。每一个顶极群落破坏后都能够重复通过基本上是同样形式的发展阶段而再达顶极阶段(图6-1)。

法瑞生态学派的创始人 Braun-Blanquet ( 1928, 1932) 和 Nichols, Warming 等人把植物群落比拟为一个种,把植物群落的分类看作和有机体的分类相似,正如种是有机体分类的基本单位一样,植物群落则是植被分类的基本单位,它可以归并成为更高阶层的植被分类单位类型(type)、纲(class)等。在这种比拟中,他忽略了种是一个遗传单位,而植物群落却在遗传上与其他相似的群落无关。

英国生态学家A. C. Tansley( 1920)认为,和一个有机体的严密结构相比,在植物群落中,有些种群是独立的,它们在别的群落中也能很好地生长发育,相反,有些种群却具有强烈的依附性,即只能在这样的群落中而不能在别的群落中生长。因而他强调,植物群落在许多方面表现为整体性,应作为整体来研究,这种见解以后就发展成他的生态系统概念。

(二)个体论观点

H. A. Gleason 在 1926 年发表了“植物群丛中的个体论概念(individualistic concept)“一文,认为任何有关群落与有机体相比拟都是欠妥的。因为群落的存在依赖手特定的生境与物种的逃择梓但环境条件在空间与时间上都是不断变化的,因此群落之间不具有明显的边界而且在自然界没有任何两个群落是相同或相互密切关联的。由于环境变化而引起的群落的差异性是连续的。俄国的R. C. Ramensky 和美国的 R. H. Whittaker 均持类似观点。他们用梯度分析与排序等定量方法研究植被,证明群落并不是一个个分离的有明显边界的实体,多数情况下是在空间和时间上的一个连续系列(图6-2)。

以上两派因研究区域与对象的不同而各持自己的见解。还有一些学者认为,现实的自然群落,可能处于个体论到机体论的连续谱中的任何一点点,或称Gleason-lements轴中的任何一点。