第二节 群落的种类组成

由于动物生态学和植物生态学在相当长的时期中处于独立发展状态,动、植物各大类群生活方式各异,使群落组成和结构的研究,尤其是测定方法和研究究途径,在动物、植物、微生物之间有很大区别。虽然当前的部门生态学已彼此影响,亚在发展成为包括动物、植物、微生物的统一的群落生态学,但这并不排斥各类生物群落学的单独发展。本节将以发展比较成熟的植物群落学资料为主进行讨论。

种类组成是决定群落性质最重要的因素,也是鉴别不同群落类型的基本依据。群落学研究一般都从分析种类组成开始。

登记群落的种类组成,首先要选择样地,即能代表所研究群落基本特征的一定地段或一定空间,所选样地应注意环境条件的一致性与群落外貌的一致性,最好处于群落的中心部位,避免过渡地段。空间地段选定之后,用随机法进行取样,首先要确定样地的大小,因为只能在一定的面积上进行登记。对于不同的群落类型,其样地大小也不相同,但以不小于群落的最小表现面和为宜。一般来讲,组成群落的种类越丰富,其最小表现面积越大, 如我国云南西双版纳的热带雨林,最小表现面积为2500 m? ,北方针叶林为 400 m2,草原灌从为 25~100 m2,草原为1~4m2。

一、种类组成的性质分析

对群落的种类组成进行逐一登记后,得到一份所研究群落的生物种类名录(一般是高等植物名录或动物名录)。群落的种类组成情况在一定程度上反映出群落的性质。以我国亚热带常绿阔叶林为例,群落乔木层的优势种类总是由壳斗科、樟科和山茶科植物构成,在下层则由杜鹃花科、山茶科、冬青科等植物构成。又比如,分布在高山的植物群落,主要由虎耳草科、石竹科、龙胆科、十字花科、景天科的某些属中的种类构成,村庄、农舍周围的群落多半由一些伴人植物(主要为藜科、苋科、菊科、荨麻科等)组成。

然后,可以根据各个种在群落中的作用而划分群落成员型。下面是植物群落研究中常用的群落成员型分类。

(一)优势种和建群种

对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种称为优势种(dominant species),它们通常是那些个体数量多、投影盖度大、生物量高、体积较大、生活能力较强,即优势度较大的种。群落的不同层次可以有各自的优势种,比如森林群落中,乔木层,灌木层,草本层和地被层分别存在各自的优势种,其中优势层的优势,种(此处为乔木层)常称为建群种(edificator或constructive species)。

如果群落中的建群种只有个,则称为“单优种群落”。如果具有两个或两个以上同等重要的建群种,就称为“共优种群落”或“共建种群落”。热带森林,几乎全是共建种群落,北方森林和草原, 则多为单优种群落,但有时也存在共优不种,如由贝加尔针茅( Stipa baicaiensis)和羊草(Aneulolepidium chinense)共建的草甸草原群落。

应该强调,生态学上的优势种对整个群落具有控制性影响,如果把优势种去除,必然导致群落性质和环境的变化;但若把非优势种去除, 只会发生较小的或不显著的变化,因此不仅要保护那些珍稀濒危植物,而且也要保护那些建群植物和优势植物,它们对生态系统的稳定起着举足轻重的作用。

(二)亚优势种

个体数量与作用都次于优势种,但在决定群落性质和控制群落环境方面仍起着一定作用的植物种。在复层群落中,它通常居于下层,如大针茅草原中的小半灌木冷蒿就是亚优势种。

(三)伴生种

伴生种为群落的常见种类,它与优势种相伴存在,但不起主要作用。

(四)偶见种或稀见种

偶见种或聯见种是那些在群落中出现频率很低的种类,多半是由于种群本身数童稀少的缘故。偶见种可能偶然地由人们带入或随着某种条件的改变而侵入群落中,也可能是衰退中的残遗种。有些偶见种的出现具有生态指示意义,有的还可作为地方性特征种来看待。

需要指出的是同一个植物种在不同的群落中可以以不同的群落成员型出现。例如在内蒙古高原中部排水良好的壤质票钙土上,针茅是建群种,而羊草是亚优势种或伴生种;但在地形略为低凹,有地表径流补给的地方,羊草则是建群种,针茅退居次要。同理,当强度放牧时,冷蒿则为建群种,羊草和针茅成为次要成分。

在动物群落中,社会等级的确立与植物中的群落成员型有相似之处。

二、种类组成的数量特征

有了所研究群落的完整的生物名录,只能说明群落中有哪些物种,想进一步说明群落特征,还必须研究不同种的数量关系。对种类组成进行数量分析,是近代群落分析技术的基础。

(一)种的个体数量指标

1. 多度

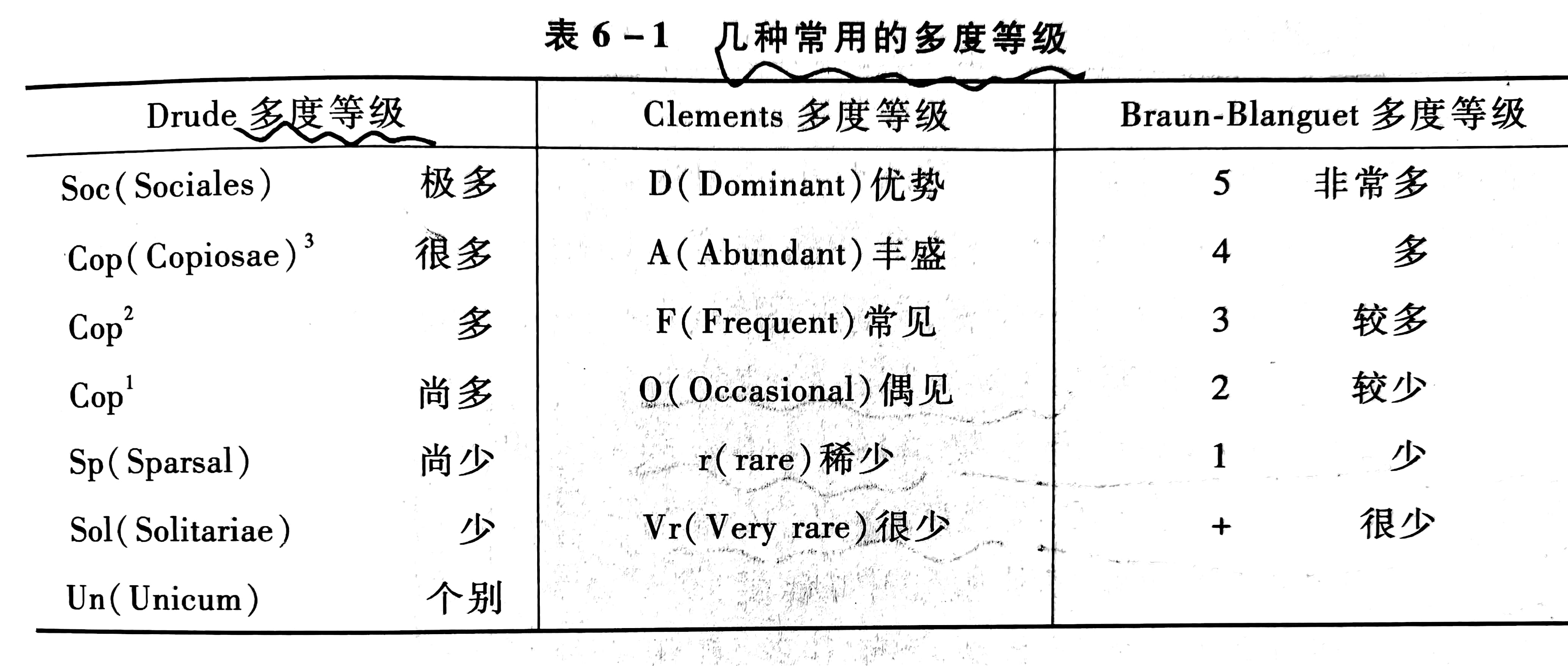

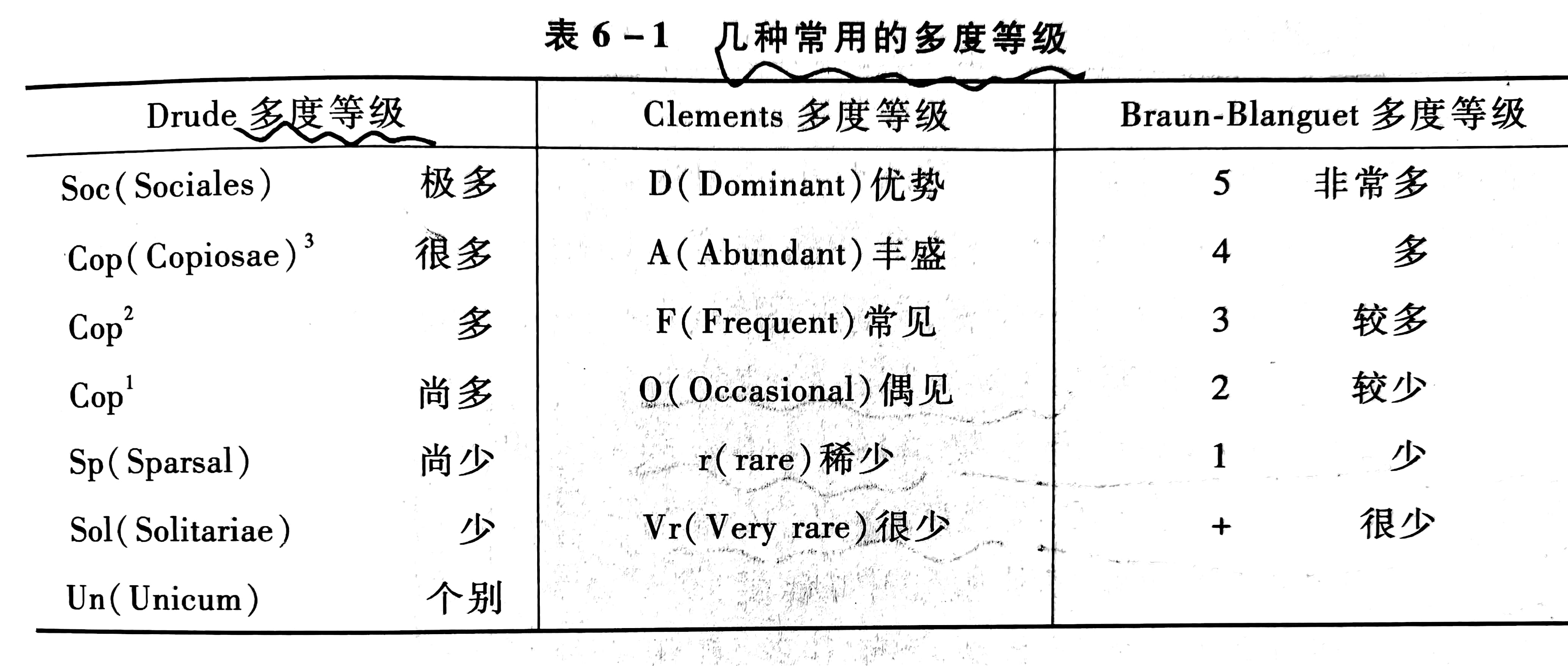

以多度(abundance)是表示一个种在群落中的个体数目。植物群落中植物种间的个体数量对比关系,可以通过各个种的多度来确定。多度的统计方法,通常有两种:一是个体的直接计算法,即“记名计算法”,在一定面积的样地中,直接点数各种植物的个体数目,然后算出某种植物与同一生活型的全部植物个体数目的比例。另一是目测估计法,一般在植物个体数量多而植物体形小的群落,如灌木、草本群落或者在概略性的踏察中应用,是按预先确定的多度等级来估计单位面积上个体的多少。等级的划分和表示方法大同小异(表6-1)。

2. 密度

密度(density)指单位面积上的植物株数,用公式表示即是:

d = N/S

式中:d——密度;N——样地内某种植物的个体数目;S——样地面积。

密度的倒数即为每株植物所占的面积。

密度数值受到分布格局的影响,而株距则又反映了密度和分布格局。在规则分布的情况下,密度与株距的平方成反比。但在集中分布情况下则不一定如此。一般对乔木、灌木和丛生草本以植株或株丛计数。根茎植物以地上枝条计数。样地内某一物种的个体数占全部物种个体数的百分比称为相对密度( relative density)。某一物种的密度占群落中密度最高物种密度的百分比称为密度(density ratio)。

3. 盖度

盖度(coverage)指的是植物地上部分垂真投影面积占样地面积的百分比,即投影盖度。后来又出现了基盖度”的概念,即植物基部的覆盖面积,对于草原群落,常以离地面1英寸(2.54 cm)高度的断面计算;对森林群落,则以树木胸高(1.3 m 处)断面积计算。乔木的基盖度特称为显著度(dominance)。盖度可分为种盖度(分盖度)、层盖度で触组盖度)、总盖度(群落盖度)。林业上常用郁闭度来表示林木层的盖度。通常,分盖度或层盖度之和大于总盖度。群落中某一物种的分盖度占所有分盖度之和的百分比,即相对盖度。某一物种的盖度占盖度最大物种的盖度的百分比称为盖度比(cover ratio)。

4.频度

频度(frequency)即某个物种在调查范围内出现的频率。常按包含该种个体的样方数占全部样方数的百分比来计算,即:

频度 = 某物种出现的样方数/样方总数x100%

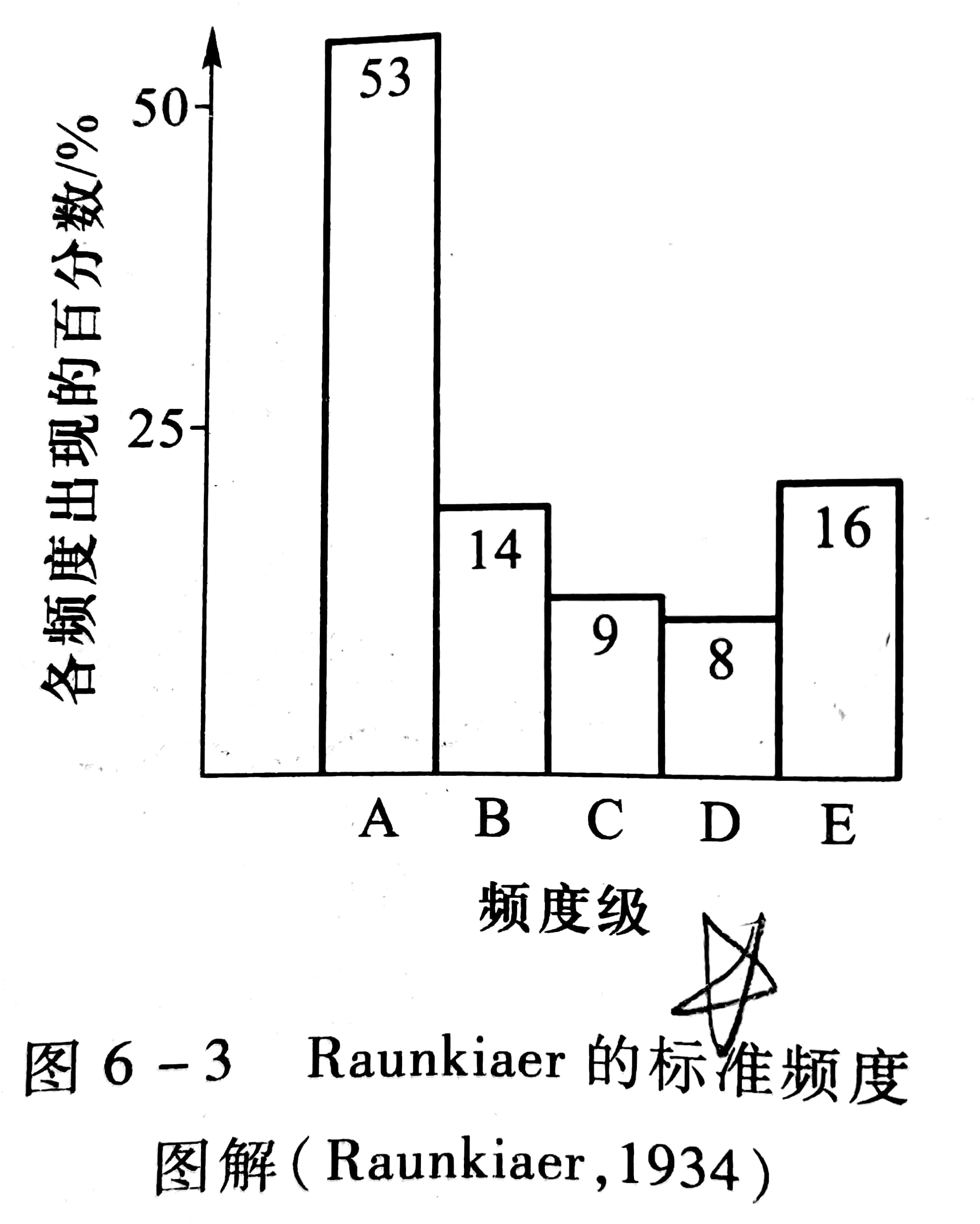

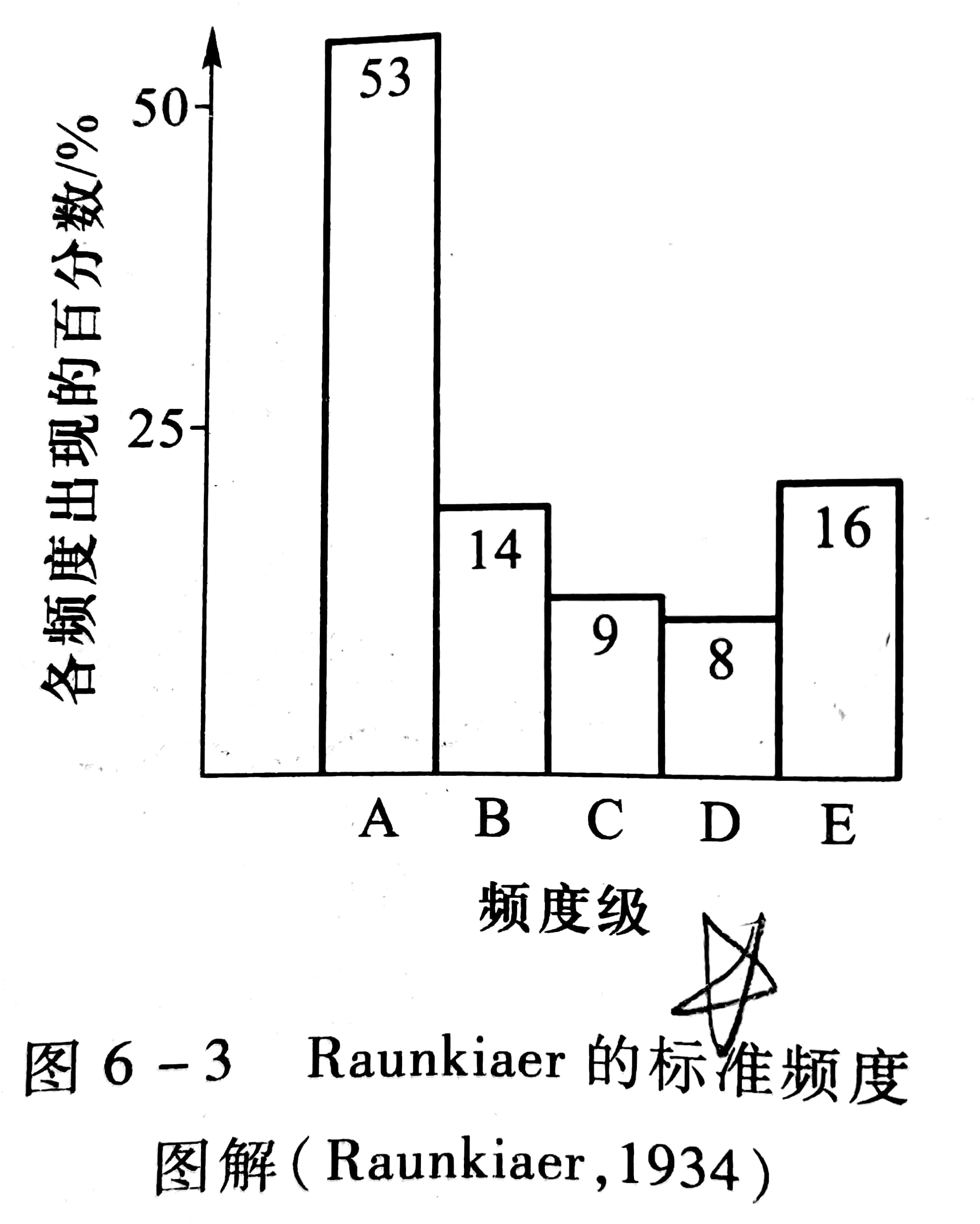

丹麦学者Raunkiaer在欧洲草地群落中,随机选择 1/10 m'的小样圆,记载小样圆内的所有植物种类,就得到每个小样圆的植物名录,然后计算每种植物出现的次数与样圆总数之比,得到各个种的频度。 Raunkiaer 根据8 000 多种植物的频度统计(1934) 编制了一个标准频度图解(frequency diagram) (图6-3)。

在这个图中,凡频度在1%~20%的植物种归入A级,21%~40%者为B 级,41% ~ 60%者为C级,61%~80%者为D级,81%~100%者为E级。在他统计的8 000 多种植物中,频度属 A级的植物种类占 53% ,属于B级者有14%,C 级有9%,D级有8%, E级有16%,这样按其所占比例的大小、五个频度级的关系是:A>B>C>D<E。此即所谓的 Raunkiaer频度定律(law of frequency)。

这个定律说明:在一个种类分布比较均匀一致的群落中,属于A级频度的种类通常是很多的,它们多于 B、C 和D频度级的种类。这个规律符合群落中低频度种的数目较高频度种的数目为多的事实。E级植物是群落中的优势种和建群种,其数目也较大, 因此占有较高的比例,所以 E> D。

实践证明,上述定律基本上适合于任何稳定性较高而种数分布比较均匀的群落,群落的均勻性与A级和E级的大小成正比。E级越高,群落的均匀性越大。如若且CD级的比例增高时,说明群落中种的分布不均匀、暗示着植被分化和演替的趋势。

5. 高度

高度(height)为测量植物体体长的一个指标。测量时取其自然高度或绝对高度,某种植物高度占最高的种的高度的百分比称为高度比。

6.重量

重量(weight)是用来衡量种群生物量(biomass)或现存量(standing crop)多小的指标标。可分鲜重与干重。在草原植被研究中,这一指标特别重要。单位面积或容积内某一物种的重量占全部物种总重量的百分比称为相对重量。

7. 体积

体积(volume)是生物所占空间大小的度量。在森林植被研究中,这一指标特别重要。在森林经营中,通过体积的计算可以获得木材生产量(称为材积)。单株乔木的材积由胸高断面积(s)、树高(h)和形数(f) 三者的乘积计算获得,即V=shf。形数是树干体积与等同底的圆柱体体积之比。因此在断面积垂树高而获得圆柱体体积之后,必须按不同树种乘以该树种的形数,就获得一株乔木的体积。草本植物或小灌木体积的测定,可用排水法进行。

(二)种的综合数量指数

1. 优势度

优势度(dominance)用以表示一个种在群落中的地位与作用,但其具体定义和计算方法各家意见不一。Braun-Blanquet主张以盖度、所占空间大小或重量来表示优势度,并指出在不同群落中应采用不同指标。苏卡乔夫(1938) 提出,多度、体积或所占据的空间、利用和影响环境的特性、物候动态均应作为某个种的优势度指标。

2. 重要值

重要值(importance value)也是用来表示某全种在群落中的地位和作用的综合数量指标,因为它简单、明确,所以在近些年来得到普遍采用。重要值是美国的J. T. Curitst和R. P. McIntosh ( 1951)首先使用的,他们在威斯康星研究森林群落连续体时,用重要值来确定乔木的优势度或显著度( conspicuousness),计算公式如下:

重要值(L. V.) = 相对密度,相对频度+相对优势度(相对基盖度)

上式用于草原群落时,相对优势度可用相对盖度代替,即:

重要值=相对密度 + 相对频度+相对盖度

3.综合优势比

综合优势比(summed dominance ratio)缩写形式为SDR,是由日本学者召田真等( 1957) 提出的一种综合数量指标。包括两因素、三因素、四因素和五因素等4类。常用的为两因素的综合优势比(SDR2),即在密度比、盖度比、频度比高度比和重量比这五项指标中取任意两项求其平均值再乘以100%,如SDR2=(密度比 + 盖度比)/2 x 100%。

三、种间关联

种的相互作用在群落生态学中占有重要位置。在一个特定群落中,有的种经常生长在一起,有的则互相排斥,如果两个种一块出现的次数比期望的更频繁,它们就具正关联;如果它们共同出现的次数少于期望值,则它们具负关联。正关联可能是因一个种依赖于另一个种而存在,或两者受生物的和非生物的环境因子影响而生长在一起。负关联则是由于空间排挤、竞争或他感作用,或不同的环境要求。

种间关联是以种在取样单位中的存在与否来估计的,因此取样面积的大小对研究结果有重大影响。在均质群落中,可预期种间关联是随样本大小的增加而增大,达到某一点后则维持不变。

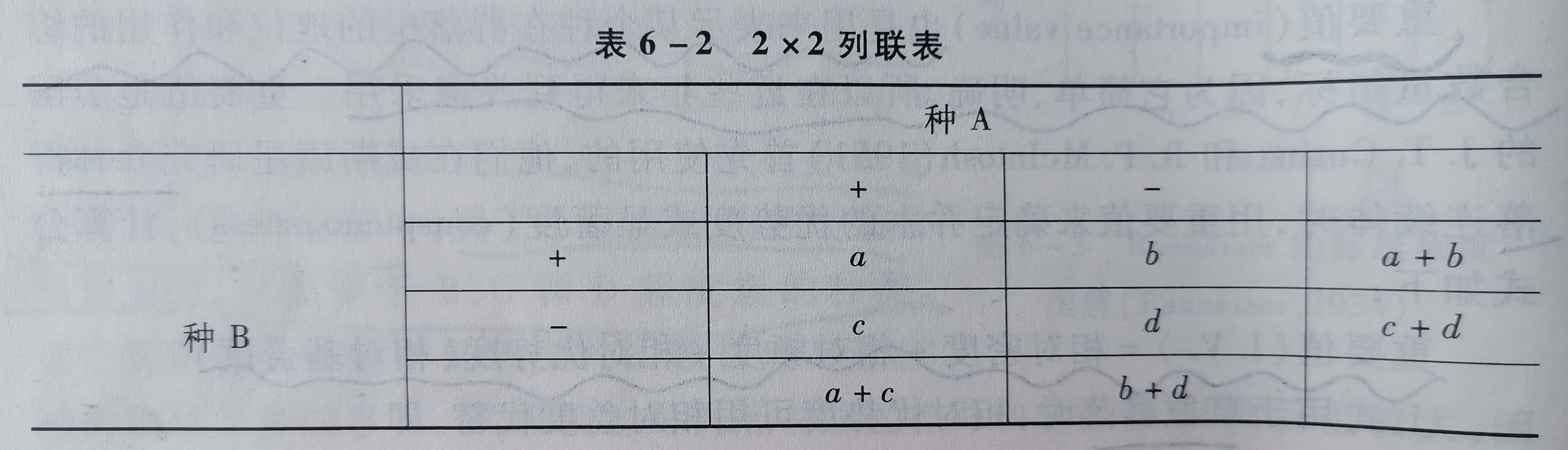

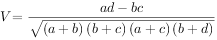

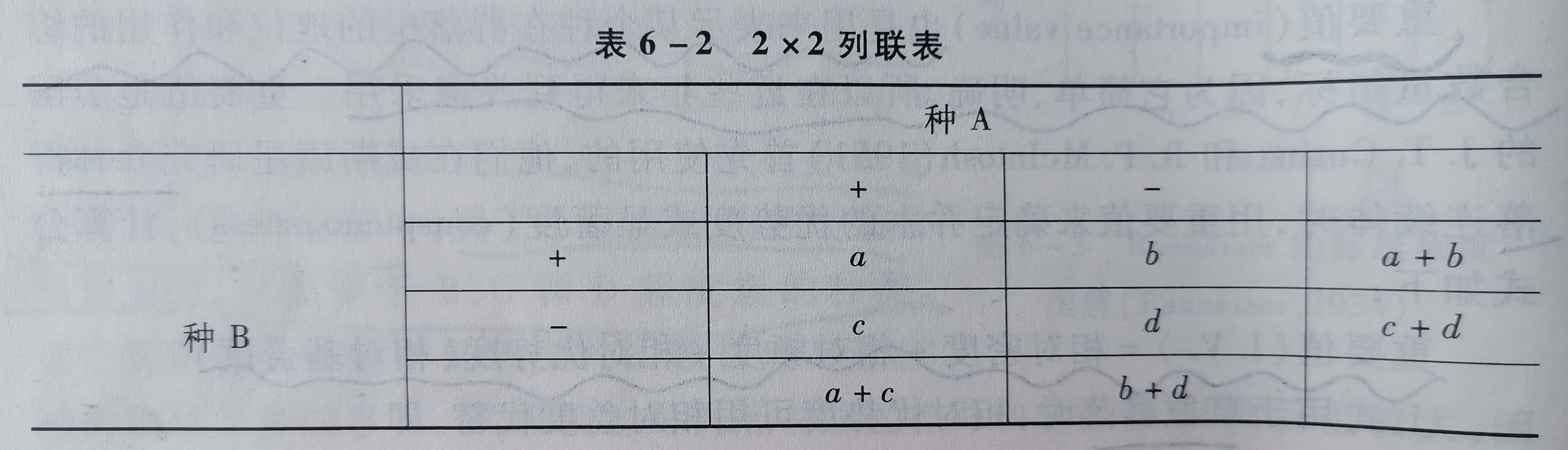

表达种对之间是否关联,常采用关联系数(association coefficients),计算前先列出2x2列联表,它的一般形式如表 6-2所示,关联系数常用下列公式计算:

式中:a 是两个种均出现的样方数,b和c是仅出现一个种的样方数,d是两个种均不出现的样方数。如果两物种是正关联的,那么绝大多数样方为a和d型;如果属负关联,则为b和c型;如果是没有关联的,则a,b,c,d 各型出现概率相等,即完全是随机的。其数值变化范围从- 1 到+1。然后按统计学的x检验法测定所求得关联系数的显著性。

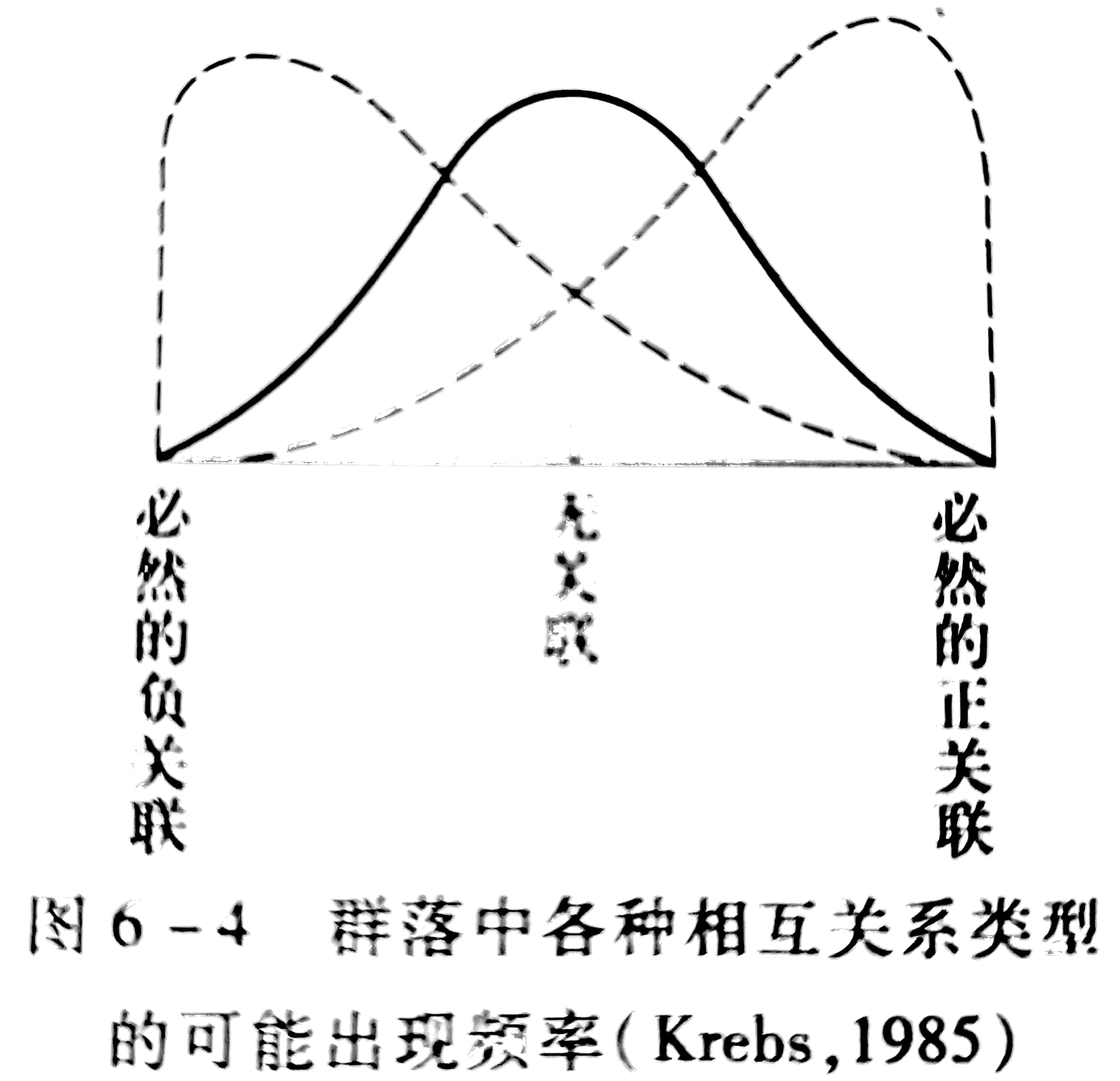

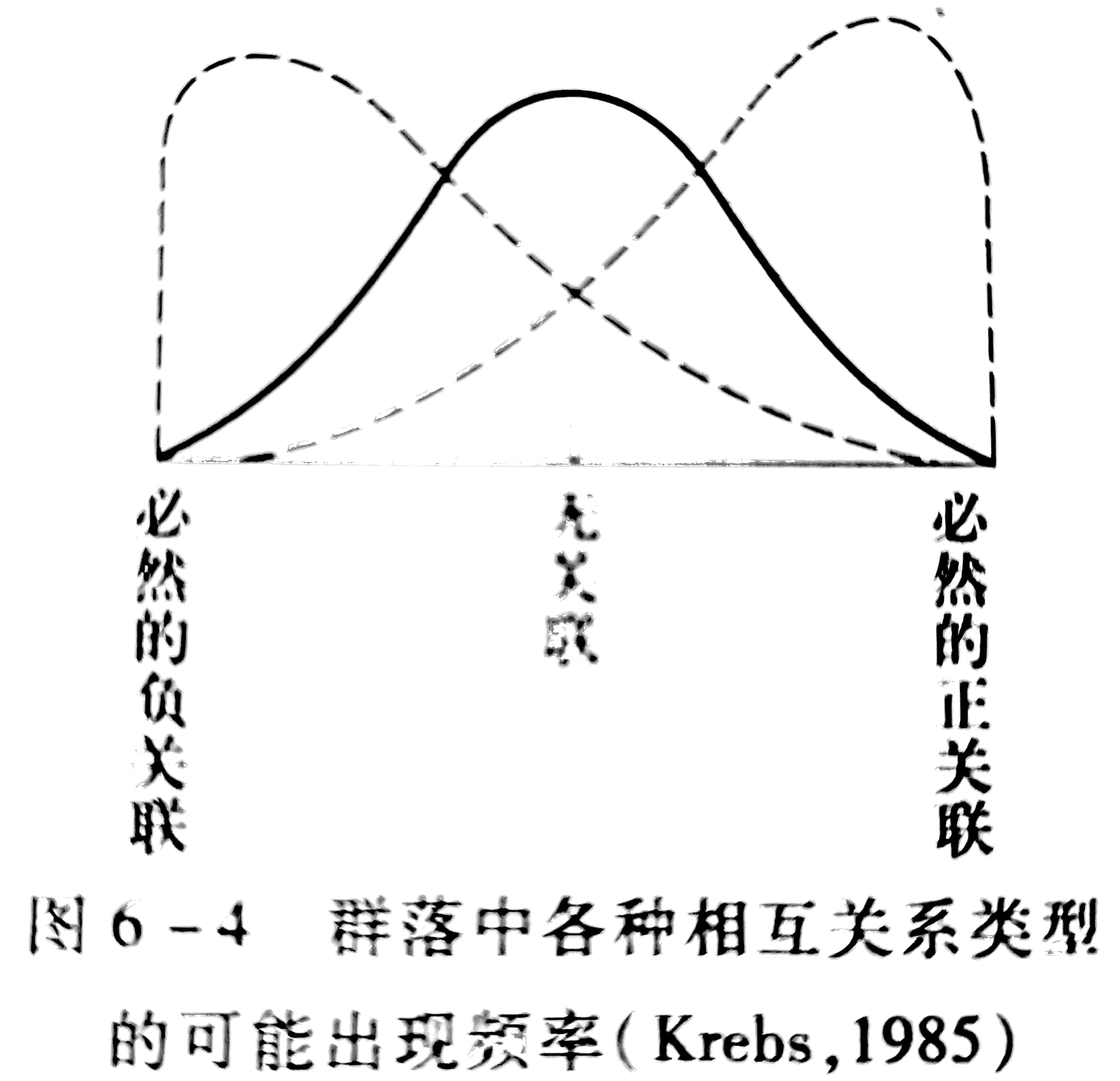

如果群落是自然界的客观实体,那么组成群落的各个种群应通过相互作用彼此有机地结合,形成一个有机网络,并且,这种相互作用是一种必然的关联(obligate assocition)。从理论上说,群落中全部种对的各种关联(正、负和无关联)的可能出现频率, 可由图6-4表示。

必然的正关联可能出现在某些寄生物和单一宿主间,还有完全取食于一种植物的单食性昆虫。大多数物种的生存只是部分地依存于另一物种,像昆虫取食若干种植物,捕食者取食若干猎物。部分依存关系看来是自然群落中最常见的,并且其出现频率仅次于无相互作用关系。

另一种极端是一物种的分布被另一物种的竞争排斥的作用所限制,这是一种可能形成群落间明确界限的机制。如前所述,种间图6-4群落中各种相互关系类型的可能出现频率(Krebs, 1985)。竞争只在生态学上相近的物种之间才出现,因此还没有理由说明群洛中全部物种都以竞争排斥相关联 ( 负关联 )。音争排斥是群落中少数物种间的关联类型。

R. H. Whittaker 认为,如果把群落中全部物种间的相互作用搞清楚,那么其类型的分布将是钟形的正态曲线,大部分围绕中点(无相互作用的),少数物种间关系处于曲线两端(必然的正关联和必然的排斥)。如果真实的情况确是这样,那么种间相互作用还不足以把全部物种有机地结合成一个“客观实体”(群落)。从关联分析看,群落的性质更接近于一个连续分布的系列,即个体论学派所主张的观点。