第二节 生态因子的作用及生物的适应

本节将逐个从单个因子论述各生态因子的作用及其生物适应性。

单因子的论述是了解复杂生态问题的一种方法,是评价各种因子在实际生态系统中共同作用的基础。

一、光因子的生态作用及生物的适应

绿色植物的光合系统是太阳能以化学能的形式进入生态系统的唯一通路,也是食物链的起点。 光本身又是一个十分复杂的环境因子,太阳辐射的强度、质量及其周期性变化对生物的生长发育和地理分布都产生着深刻的影响,而生物本身对这些变化的光因子也有着极其多样的反应。

(一)光强的生态作用与生物的适应

1.光强对生物的生长发育和形态建成有重要的作用

光照的强度(简称“光照度”)与植物细胞的增长和分化、体积的增长和质量的增加关系密切,光能够促进组织和器官的分化,制约器官的生长发育速度,使植物各器官和组织保持发育上的正常比例。黄化现象(Detiolation phenomenon)是光与形态建成的各种关系中最极端的例子,黄化是植物对黑暗环境的特殊适应。由于植物叶肉细胞中的叶绿体必须在一定的光强条件下才能形成,所以在种子植物、裸子植物、蕨类植物和苔藓植物中都可以产生黄化现象。

蛙卵、鲑鱼卵在有光情况下孵化快,发育也快;而贻贝(Mytilus)和生活在海洋深处的浮游生物则在黑暗情况下长得较快。 有试验表明,蚜虫(Macrosiphum),在连续有光或连续无光的条件下,产生的多为无翅个体;但在光暗交替条件下,则产生较多的有翅个体。

2.光照度与水生植物

光的穿透性限制着植物在海洋中的分布,只有在海洋表层的透光带(euphotic zone)内,植物的光合作用量才能大于呼吸量。 在透光带的下部,植物的光合作用量刚好与植物的呼吸消耗相平衡,这就是所谓的补偿点。 如果海洋中的浮游藻类沉降到补偿点以下或者被洋流携带到补偿点以下耐义不能很快回升到表层时,这些藻类便会死亡。

由于植物需要阳光,所以,扎根海底的巨型藻类通常只能出现在大陆沿岸附近,这里的海水深度一般不会超过100m。

3.植物对光照度的适应类型

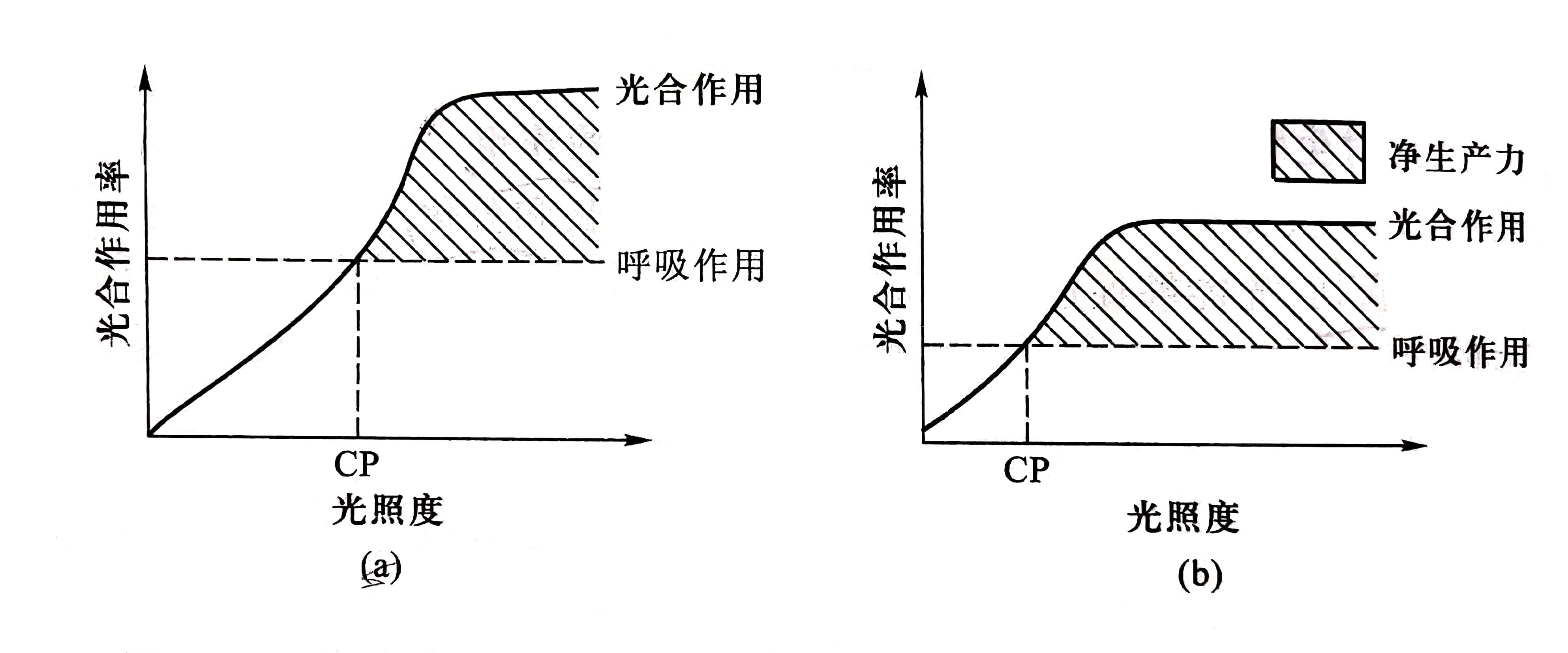

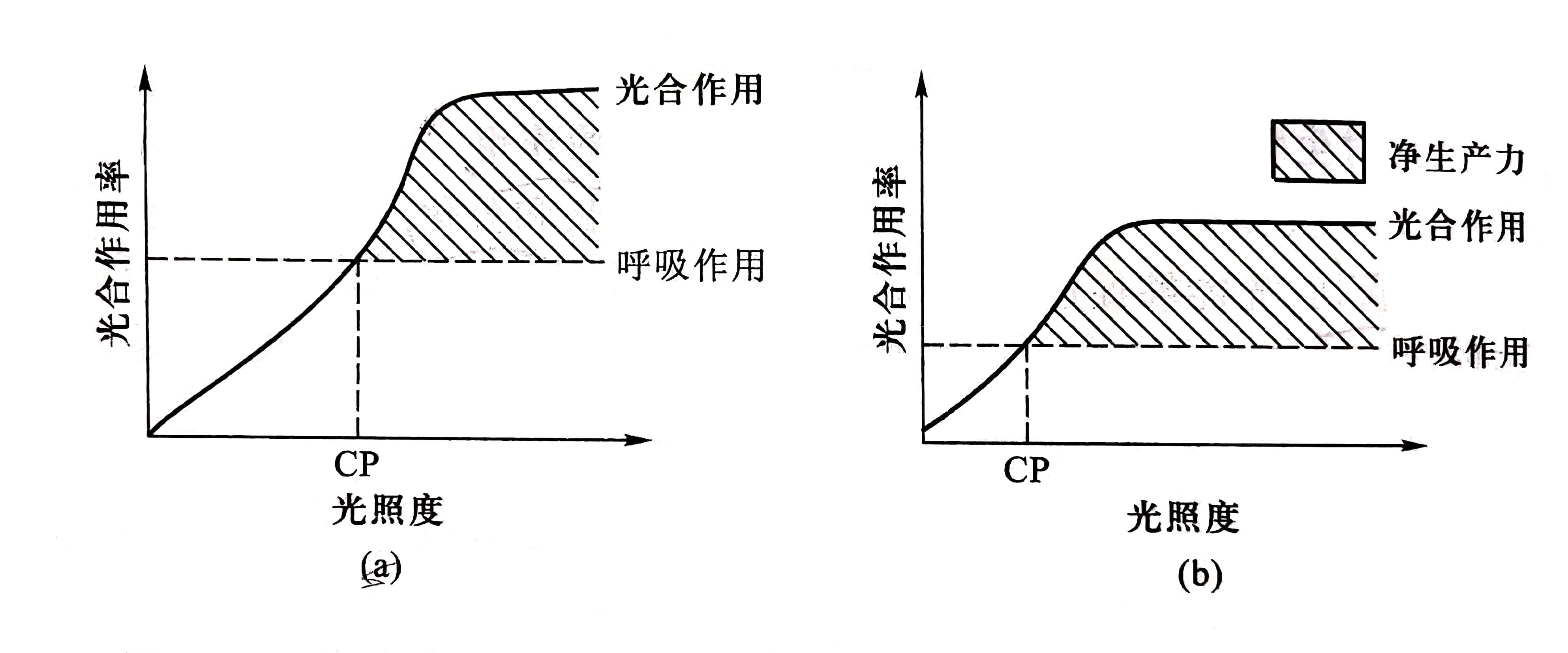

光照度在地球表面的分布是不均匀的。 同样,不同的植物对光照度的反应也是不一样的。 在一定范围内,光合作用的效率与光照度成正比,但是到达一定强度、也就饱和了,倘若继续增加光照度,光合效率不仅不会提高,反而可能下降,这一点被称为饱和点。另外,植物在进行光合作用的同时也在进行呼吸作用;当影响植物光合作用和呼吸作用的其他生态因子都保持恒定时,生产和呼吸这两个过程之间的平衡就主要取决于光照度了(图2-4)。从图中可以看出,光合作用将随着光照度的增加而增加,直至达到最大值。 图中的光合作用率(实线)和呼吸作果率(虚线)两条线的交叉点就是所谓的光补偿点。在此处的光照度是植物开始生长和进行净生产所需要的最小光照度。 适应于强光照地区生活的植物称阳地植物,这类植物补偿点的位置较高(图2-4a),光合速率和代谢速率都比较高。 适应于弱光照地区生活的植物称阴地植物,这类植物的光补偿点位置较低(图2-4b),其光合速率和呼吸速率都比较低。 阴地植物多生长在潮湿背阴的地方或密林内,很多药用植物如人参、三七、半夏和细辛等也属于阴地植物。

图2-4 阳地植物(a)和阴地植物(b)的光补偿点位置示意图(Emberlin,1983)

(CP=光补偿点)

(二)光质的生态作用与生物的适应

植物的生长发育是在日光的全光谱照射下进行的,但是,不同光质对植物的光合作用、色素形成、向光性、形态建成的透导的影响是不同的。光合作用的光谱范围只是可见光区(380~760 nm),其中红、橙光主要被叶绿素吸收,对叶绿素的形成有促进作用;蓝紫光也能被叶绿素和类胡萝卜素所吸收,我们将这部分辐射称为生理有效辐射。而绿光则很少被吸收利用,称为生理无效辐射。实验表明,红光有利于糖的合成,蓝光有利于蛋白质的合成。

可见光对动物生殖体色变化、迁徙、毛羽更换、生长、发育等都有影响。如春天生殖的鸟兽,光可促进其生殖腺机能活跃。将一种蛱蝶养在光照和黑暗的环境下,生长在光照环境中的蛱蝶体色变淡;而生长在黑暗环境中的身体呈暗色。其幼虫和蛹在光照与黑暗的环境中,体色也有与成虫类似的变化。 光质对于动物的分布和器官功能的影响目前还不十分清楚,在节肢动物、鱼类、鸟类和哺乳动物中,有些种类色觉很发达,另一些种类则完全没有色觉。 哺乳动物中,只有灵长类动物才具有发达的色觉。

不可见光对生物的影响也是多方面的,如昆虫对紫外光有趋光反应,而草履虫则表现为避光反应。紫外光有致死作用,波长360 nm 即开始有杀菌作用,在240~340 nm的辐射条件下,可使细菌、真菌、线虫的卵和病毒等停止活动。紫外光是昆虫新陈代谢所必需的,与维生素D的产生关系密切。 生活在高山上的动物体色较暗,植物的茎叶富含花青素,这是因为短波光较多的缘故,也是避免紫外线伤害的一种保护性适应。生长在高山的植物茎干粗短、叶面缩小、毛绒发达也是短波光较多所致。

(三)生物对光周期的适应

由于地球的自转和公转所造成的太阳高度角的变化,使能量输入成为一种周期性变化,从而,使地球上的自然现象都具周期性。生物的节律与周期性就是对这种周期现象的适应。

1.昼夜节律

昼夜交替是永恒的周期现象,大多数生物活动表现出昼夜节律,即24h循环一次的现象。 有些动物夜间活动而白天休息,如猿总是在太阳落山后才出洞;有些浮游生物,夜间浮向水面,白天游向深水处。 鸡与许多鸟类早晨开始鸣叫的时间与光照度有关,这时的光照度称作“醒觉亮度”。

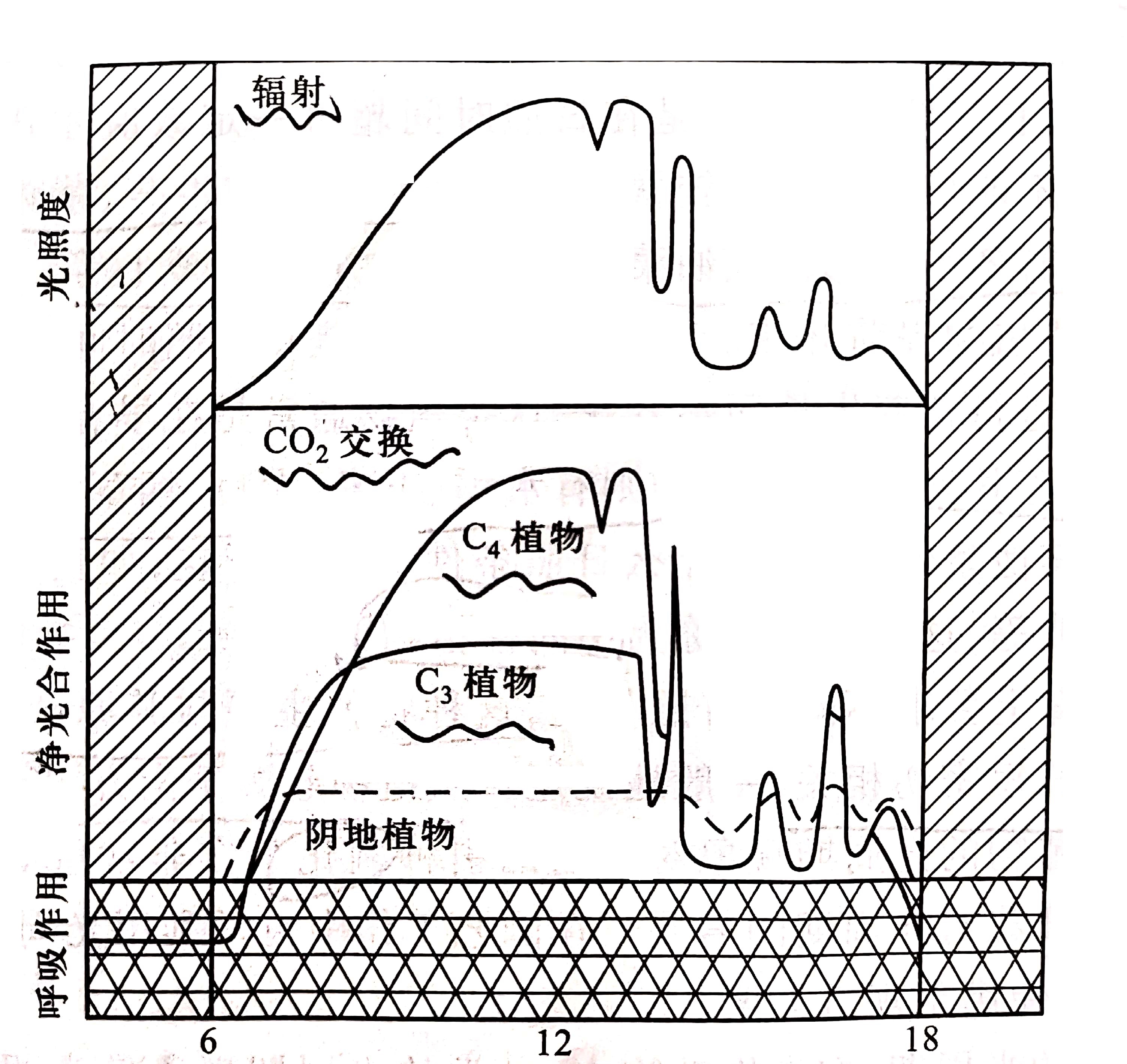

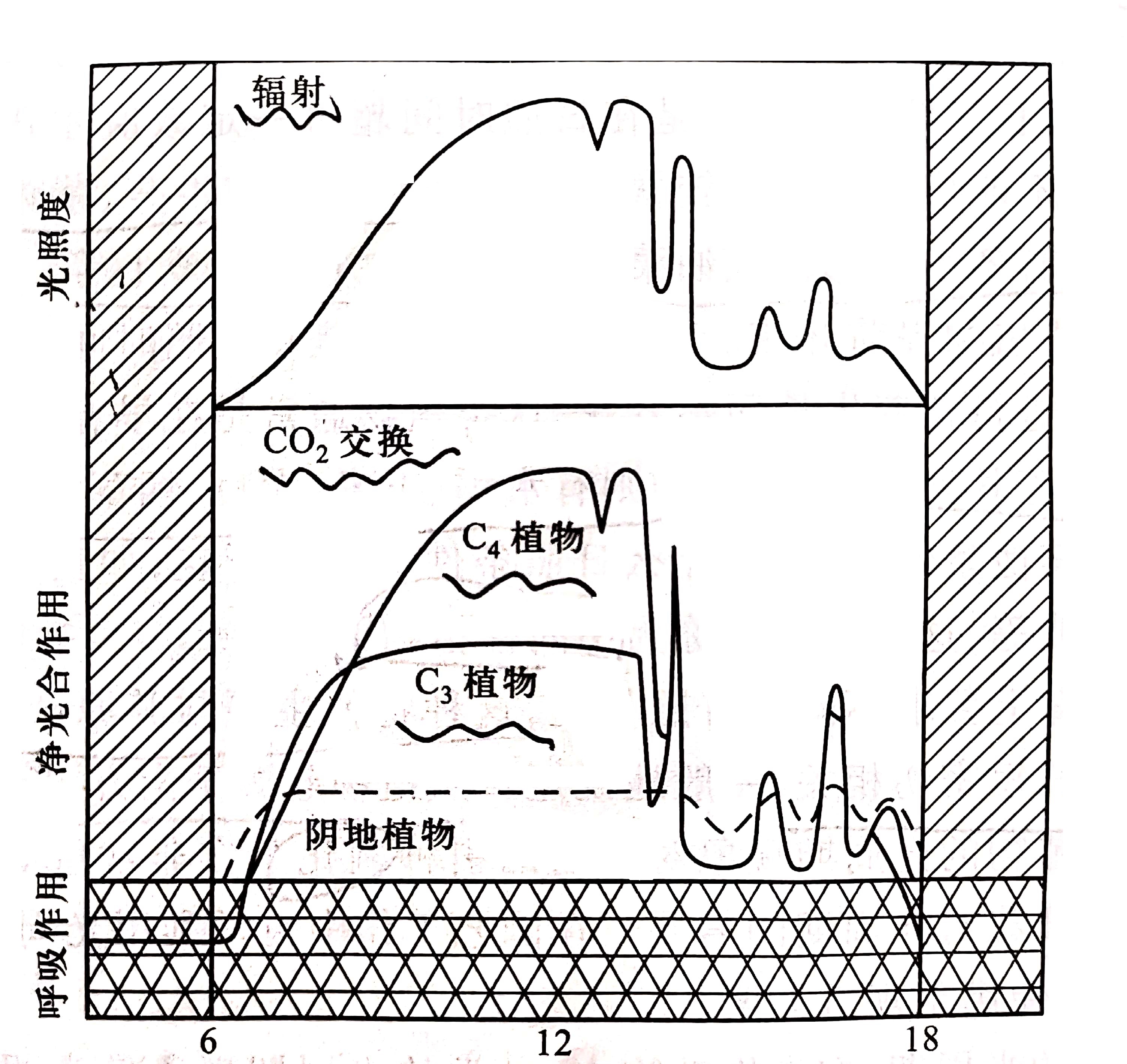

植物中也普遍存在昼夜交替现象,如光合作用,蒸腾作用,积累与消耗等均表现出有规律的昼夜变化(图2-5),这除了与光周期有关外,与温度、湿度等昼夜变化也密切相关。

图2-5植物光合作用的昼夜周期(引自 Larcher,1975)

生物的这种昼夜节律存在内部控制机制。 在实验条件下即使不存在昼夜交替,这种特性也会保存一段时间,如人的睡眠(时差问题)、活动与休息的交替看来这是生命的基本特征。

2.光周期现象

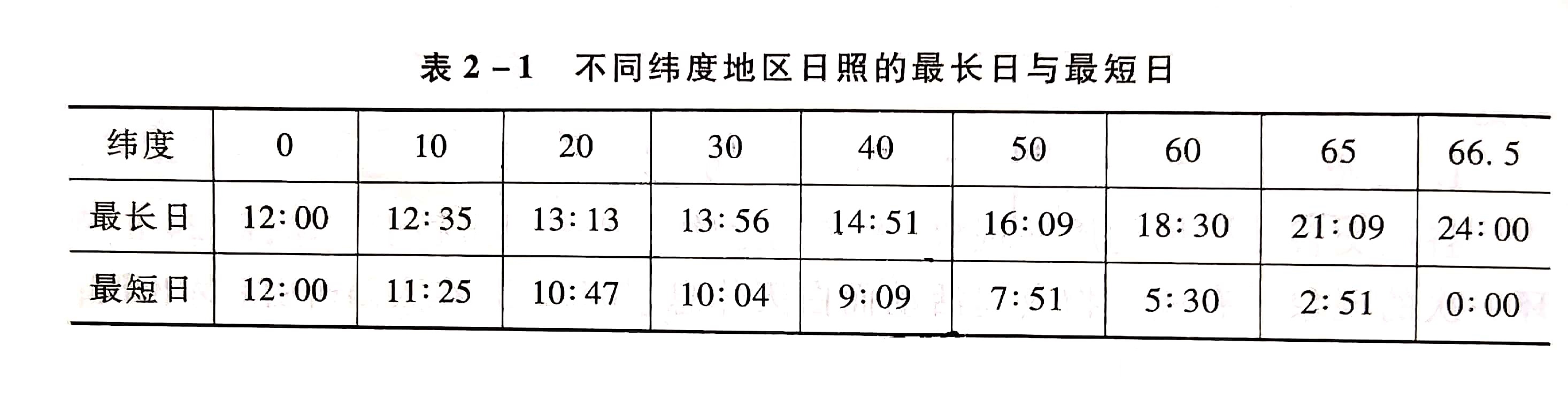

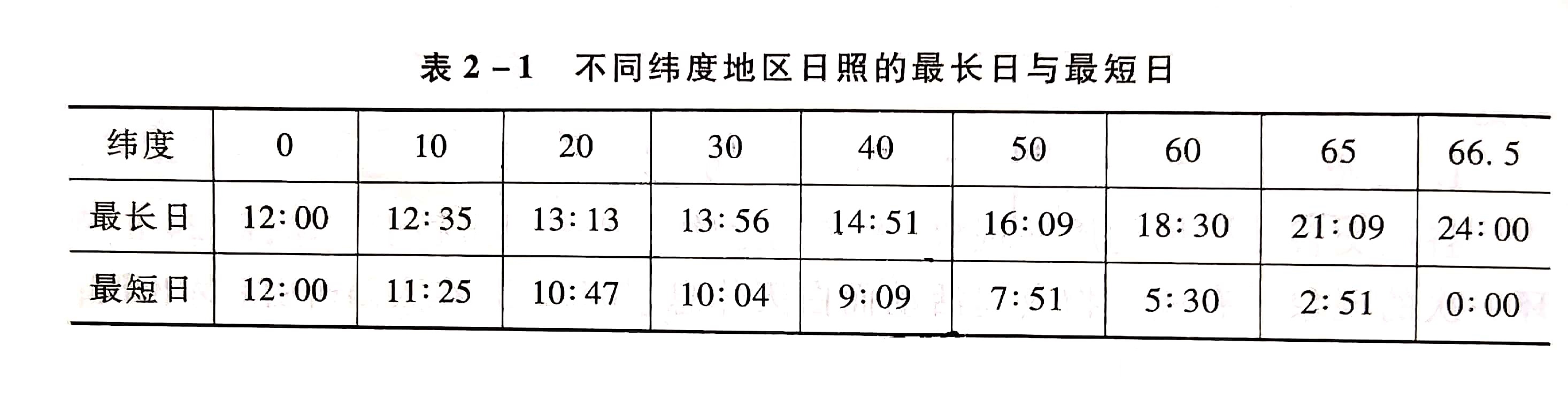

由于太阳高度角变化所造成的昼夜长短在各地是不同的(表2-1)。昼夜长短不同于其他因子,它在一定地区和一定季节是固定不变的,属原初周期性因子,生物和许多周期现象是受日照长短控制的,已证明光周期是生命活动的定时器和启动器。

每天日照不足8~10h称短日照。日照长度的变化对动植物都具有重要的生态作用,由于分布在地球各地的动植物长期生活在具有一定昼夜变化格局的环境中,借助于自然选择和进化而形成了各类生物所特有的对日照长度变化的反应方式这就是在生物中普遍存在的光周期现象。

(1)植物的光周期:根据对日照长度的反应类型可把植物分为长日照植物和短日照植物。长日照植物通常是在日照时间超过一定数值才开花,否则便只进行营养生长,不能形成花芽。 较常见的长日照植物有牛蒡、紫菀、凤仙花和除虫菊等,作物中有冬小麦、大麦、油菜、菠菜、甜菜、甘蓝和萝卜等。人为延长光照时间可促使这些植物提前开花。 短日照植物通常是在日照时间短于一定数值才物开花,否则就只进行营养生长而不开花,这类植物通常是在早春或深秋开花。 常见种类有牵牛、苍耳和菊类,作物中则有水稻、玉米、大豆、烟草、麻和棉等。 还有一类植物只要其他条件合适,在什么日照条件下都能开花,如黄瓜、番茄、番薯、四季豆和蒲公英等,这类植物可称为中间性植物。

植物在发育上要求不同的日照长度,这种特征主要与其原产地生长季节中的自然日照的长短密切相关,一般地说短日照植物起源于南方,长日照植物起源于北方。 了解植物的光周期现象对植物的引种驯化二作非常重要,引种前必须特别注意植物开花对光周期的需要。 在园艺工作中也常利用光周期现象人为控制开花时间,以便满足观赏需要。

(2)动物的光周期:在脊椎动物中,鸟类的光周期现象最为明显,很多鸟类的迁移都是由日照长短和变化所引起,由于日照长短和变化是地球上最严格和最稳定的周期变化,所以是生物节律最可靠的信号系统,鸟类在不同年份迁离某地和到达某地的时间都不会相差几日,如此严格的迁飞节律是任何其他因素(如温度的变化,食物的缺芝等)都不能解释的,因为这些因素各年相差很大。同样,各种鸟类每年开始生殖的时间也是由日照长度的变化决定的。 鸟类生殖腺的年周期发育是与日照长度的周期变化完全吻合的。 在鸟类生殖期间人为改变光周期可以控制鸟类的产卵量,人类采取在夜晚给予人工光照提高母鸡产蛋量的历史已有200多年了。

日照长度的变化对哺乳动物的换毛和生殖也具有十分明显的影响。很多野生哺乳动物(特别是生活在高纬度地区的种类)都是随着春天日照长度的逐渐增加而开始生殖的,如雪貂、野兔和刺猬等,这些种类可称为长日照兽类。 还有一些哺乳动物总是随着秋天短日照的到来而进入生殖期,如绵羊、山羊和鹿,这些种类属于短日照兽类,它们在秋季交配刚好能使它们的幼仔在春天条件最有利时出生。

重要中、英文词汇

黄化现象(etiolation phenomenon)

光饱和点(Light saturation point)

光补偿点(light compensation point)

向光性(phototropism)

光周期(photoperiodism)

光周期现象(photoperiodicity phenomenon)