第三节 群落的结构

生物的每一组织水平都有其特定的结构,并与其功能相联系,生物群落也是如此。群落结构是群落中相互作用的种群在协同进化中形成的,其中生态适应和自然选择起了重要作用,因此,群落外貌及其结构特征包涵了重要的生态内容。前一节介绍的种类组成,也是群落结构的重要特征,这一节着重介绍群落的空间结构(或物理结构)及其生态内涵。

一、群落的结构要素

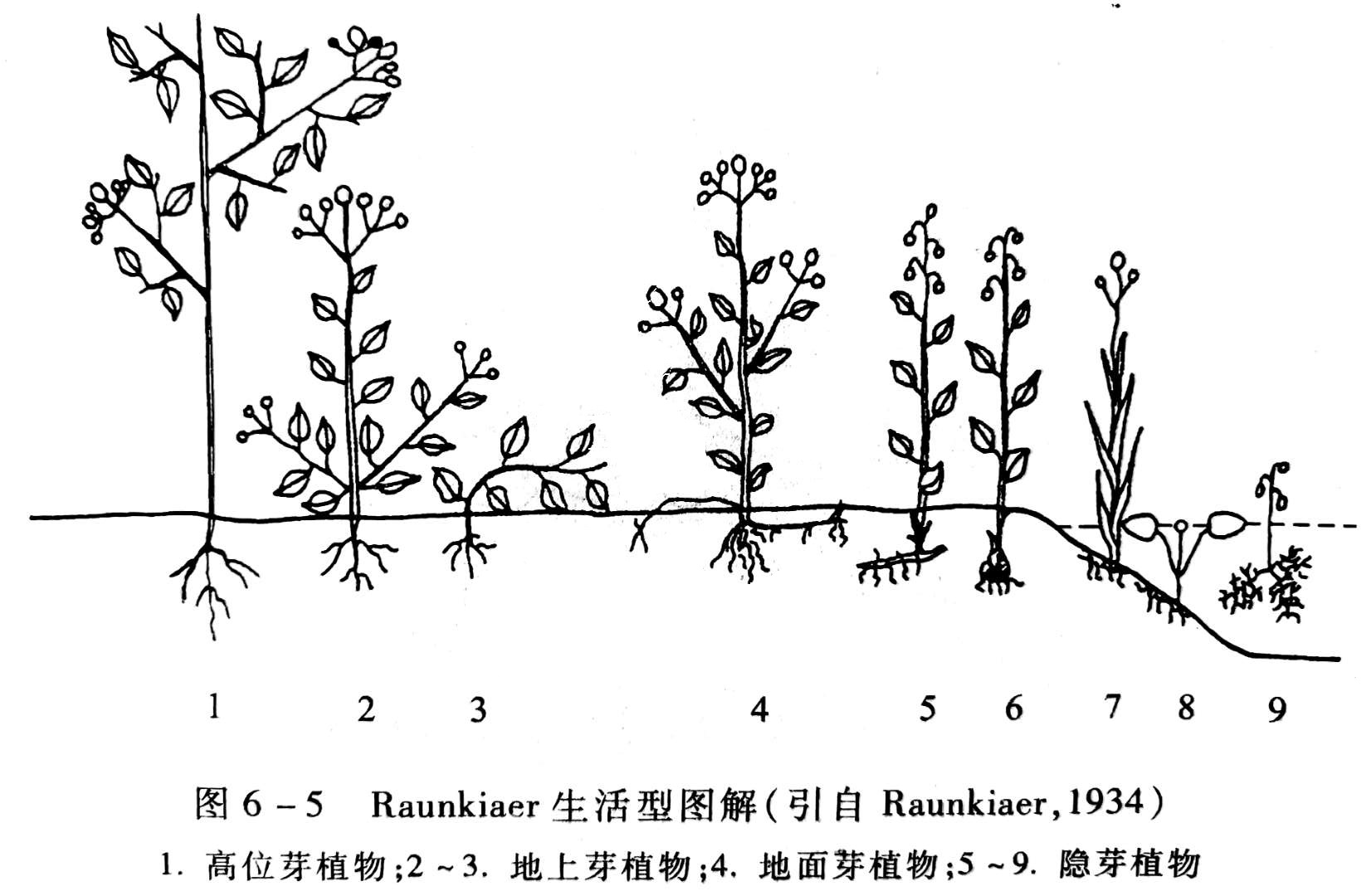

(一)生活型

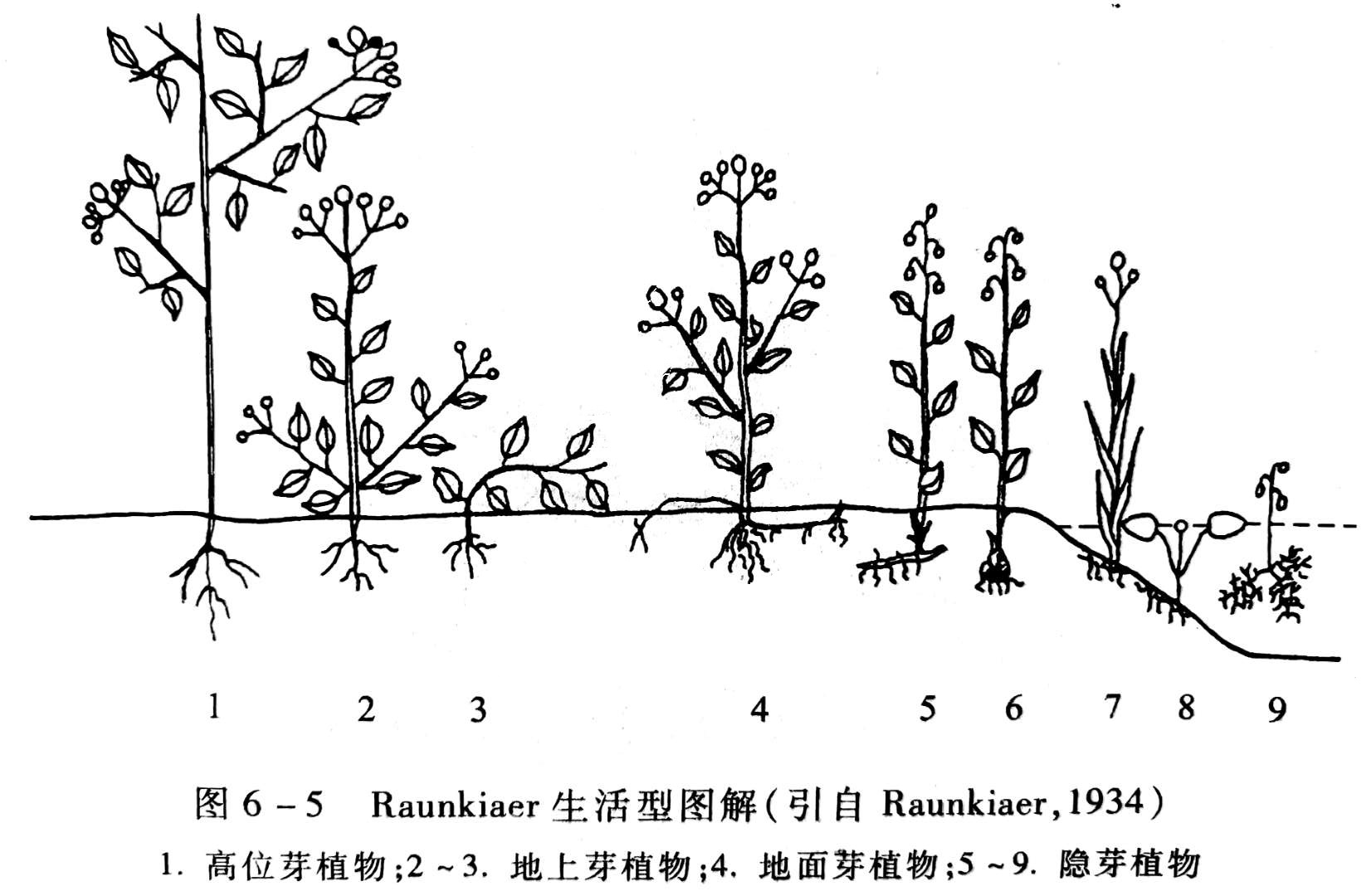

生活型(life form)是生物对外界环境适应的外部表现形式同一生适型的物种,不但体态相似,而且其适应特点也是相似的。植物生活型的研究工作较多,最著名的是丹麦生态学家 Raunkiaer生活型系统,他选择休眼芽在不良季节的着生位置作为划分生活型的标准,因为这一标准既反映了植物对环境(主要是气候)的适应特点,又简单明确,所以核系统被广为应用。根据这一标准, Raunkiaer 把陆生植物划分为五类生活型(图6-5).

(1)高位芽植物( phanerophytes):休眠芽距地面 25cm 以上,又依高度分为四个亚类,即大高位芽植物(高度>30cm),中高位芽植物(8~30cm),小高位芽植物(2~8 m)与矮高位芽植物(25 cm~2 m)。

(2)地上芽植物(chamaephytes):更新芽位于土壤表面之上,25 cm之下,多半为灌木、半灌木或草本植物。

(3)地面芽植物(hemicryptophytes) ; 又称浅地下芽植物或半隐芽植物,更新芽位于近地面土层内,冬季地上部分全枯死, 即为多年生草本植物。

(4)隐芽植物( cryptophytes) : 又称地下芽植物,更新芽位于较深土层中或小中,多为鳞茎类、块茎类和根茎类多年生草本植物或水生植物。

(5) 一年生植物( yearly plant): 以种子越冬。

上述 Raunkiaer 生活型被认为是植物在其进化过程中对气候条件适应的结果,因此它们可以作为某地区生物气候的标志。

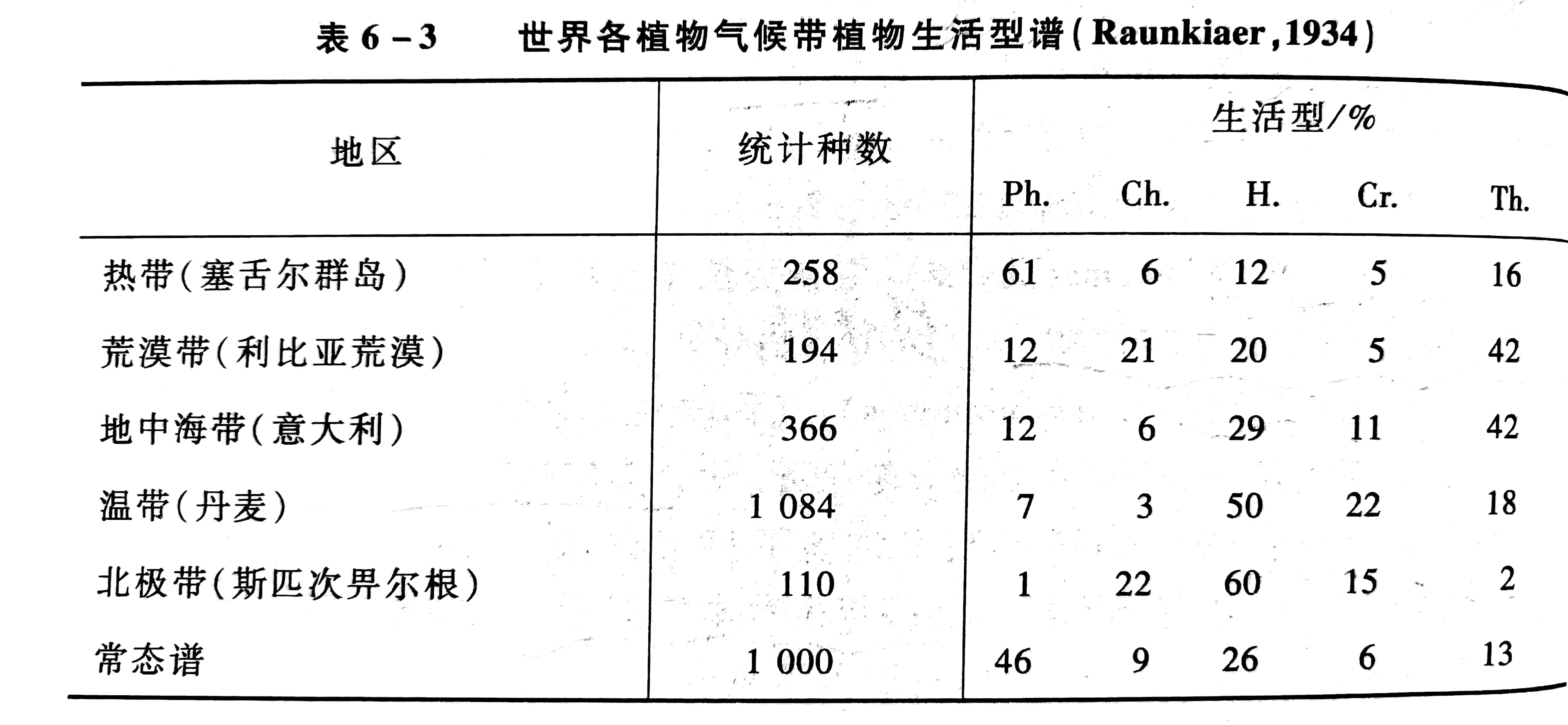

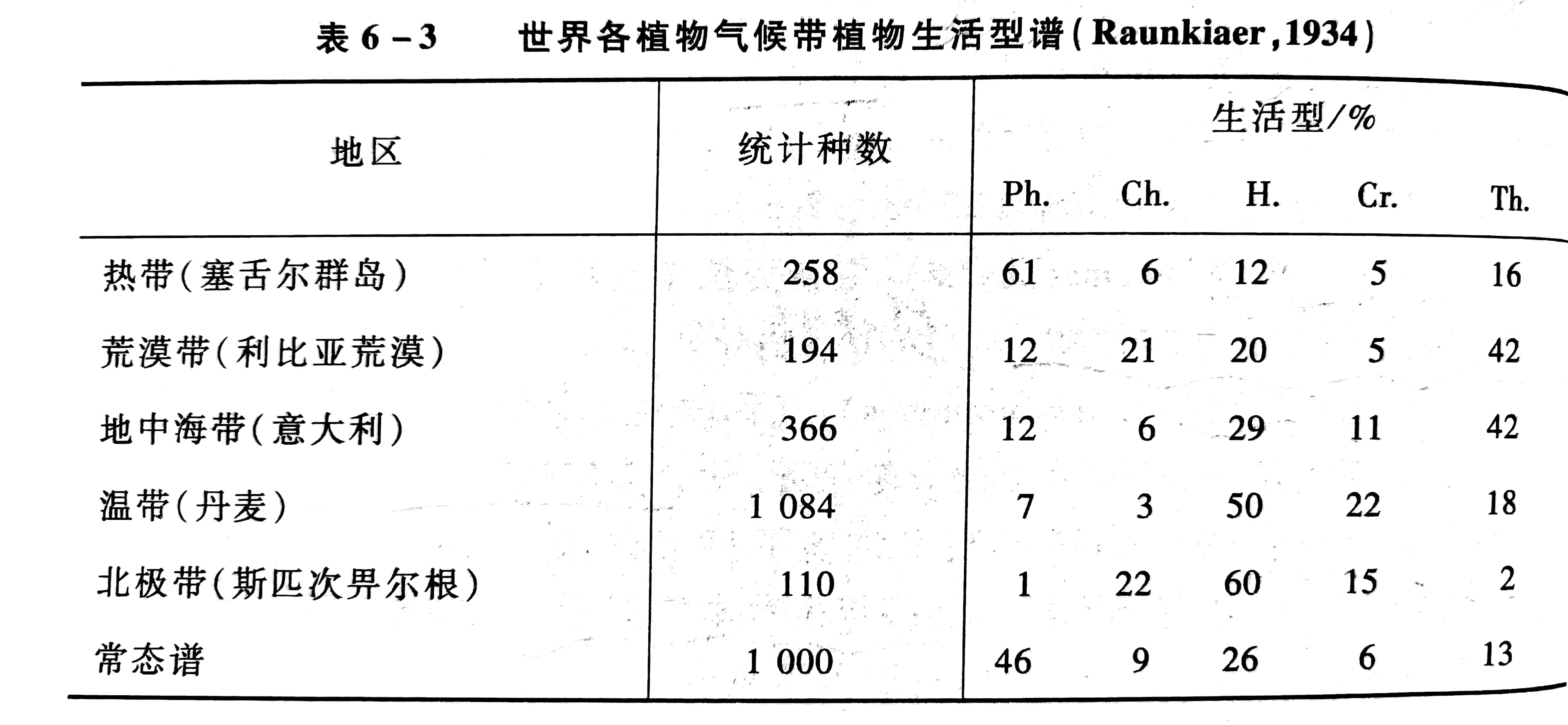

Raunkiaer从全球植物中任意选择1000种种子植物,分别计算其上述5类生活型的百分比,其结果为、高位芽植物(Ph. )46%, 地上芽植物(Ch. ):9%,地~面芽植物(H. ):26% 、隐芽植物(Cr.):6%,一年生植物(Th. ):13%。并把上述比例称为生活型谱(biological spectrum)。

Raunkiaer 将不同地区植物区系的生活型谱进行比较,归纳得出四种植物气候(phyto climate):① 潮湿地带的高位芽植物气候;②中纬度的地面芽植物气候(包括温带针叶林、落叶林与某些草原);③热带和亚热带沙漠一年生植物气候(包括地中海气候);④ 寒带和高山的地上芽植物气候。以上4 类地区的生活型谱如下表(表6-3)。

Raunkiaer 将地图上同一生适型谱的地点联合成线,称为等生活型线。他又把高山地区不同海拔加以比较,发现随高度增加,地上芽植物的比重增加。

另外一些作者按植物体态划分生活型或生长型,如 A. Kerner ( 1863 ),A. Grisebach ( 1872),Drude(1887), Du Rietz ( 1931)等。我国在《中国植被》(吴征鎰,1980)一书中即按植物体态划分出下列生长型类群:

Ⅰ木本植物

①乔木。具有明显主干,又分出针叶乔木、阔叶乔木,并进一步分出常绿的、落叶的、簇生叶的、叶退化的。

②灌木。无明显主干,也可按上述原则进一步划分。

③竹类。

④藤本植物。(层间植物)

⑤附生木本植物。

⑥寄生木本植物。

Ⅱ 半本植物

⑦半灌木与小半灌木。

Ⅲ 草本植物

⑧多年生草本物:又可分出蕨类、芭蕉型、丛生草、根茎草、杂类草、莲座

植物、垫状植物、因肉质植物、类短命植物等。

⑨一年生植物:又分冬性的、春性的与短命植物。

⑩寄生草本植物,

⑾腐生草本植物。

⑿水生草本植物:又分为挺水的、浮叶的、漂浮的、沉水的。

Ⅳ 叶状体植物

⒀苔藓及地衣。

⒁藻类。

生长型也反映植物生活的环境条件,相同的环境条件具有相似的生长型。例如生活于亚洲、北美洲、澳大利亚的许多荒漠植物,虽然可能属于不同的科,但都发展了叶子细小等特征,细叶是一种减少热负荷和蒸腾失水量的适应。Shimper在1903 年发现了这一植物的地理规律,即在世界不同地区的相似环境区域重复地出现相似的生长型植物。生活型与生长型决定群落的外貌(physiognomy),而外貌是群落分类的重要指标之一。

动物生态学家也研究动物的生活型,例如兽类中有飞行的(如蝙蝠)、滑翔的(如鼯鼠)、游泳的(如水。)鲸、海豹)、地下穴居的(如鼹)、地面奔跑的(如鹿、马)等,它们各有各的形态、生理、行为和生态特征,适应于各种生活方式。

(二)叶片大小、性质及叶面积指数

1. 叶片大小及性质

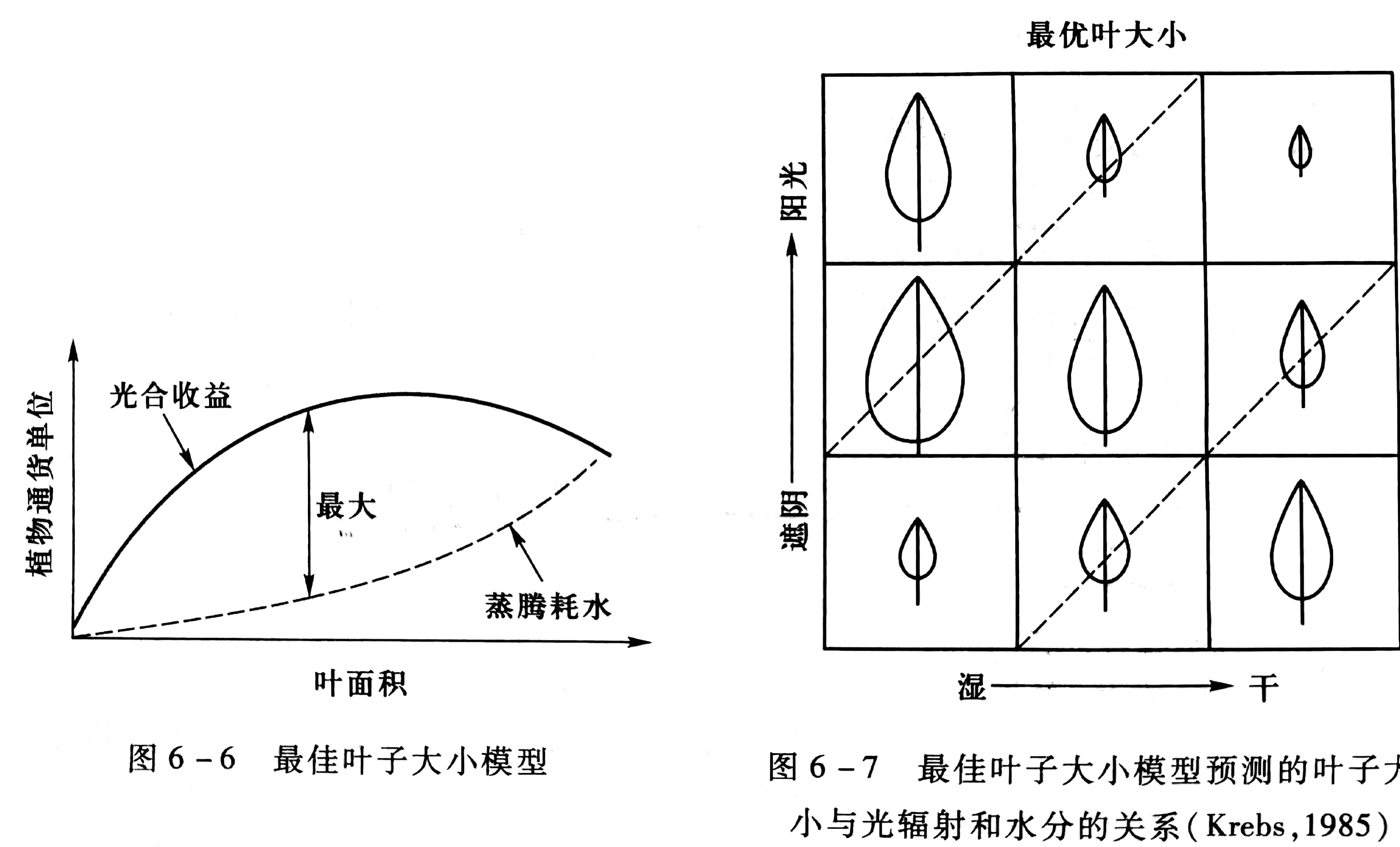

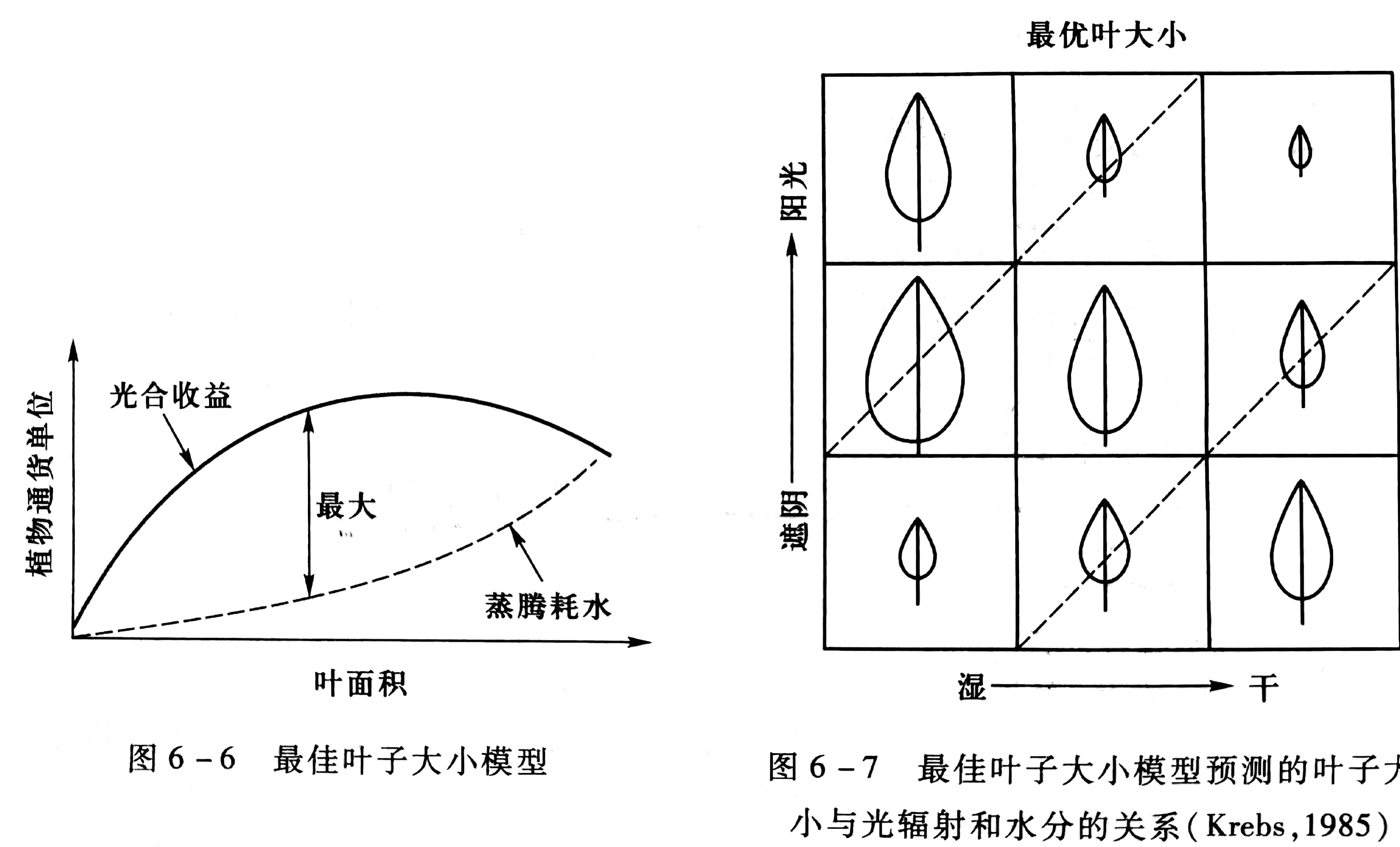

叶片是进行光合作用的重要器官,它的大小、形状和性质直接影响群落的结构与功能。如针叶、阔叶,常绿、落叶等是决定群落外貌的重要特征。叶片的大小与水分平衡密切相关。一方面,叶片大小与光合收益的效果有密切联系,大叶比小叶更能阻磚空气的对流和热的散失,所以在太阳光照射的条件下,大叶比小叶的叶温高、蒸腾量大。相反,在荫蔽条件下,大叶的叶温降低也较快,叶温影响光合速率;另一方面,根据经济学上的收益 - 成本分析方法,以平衡蒸腾失水的植物根吸水量作为成本,以光合收益高低作为收益,求得收益与成本相差最大时的叶子大小,即最佳叶子大小。从这两个参量随叶子增大而变化的相互关系中看出(图6-6)、蒸腾耗水随叶子增大而上升,而光合收益随叶子增大而上升的每线有一高峰值,超过此限,光合收益反而减低。

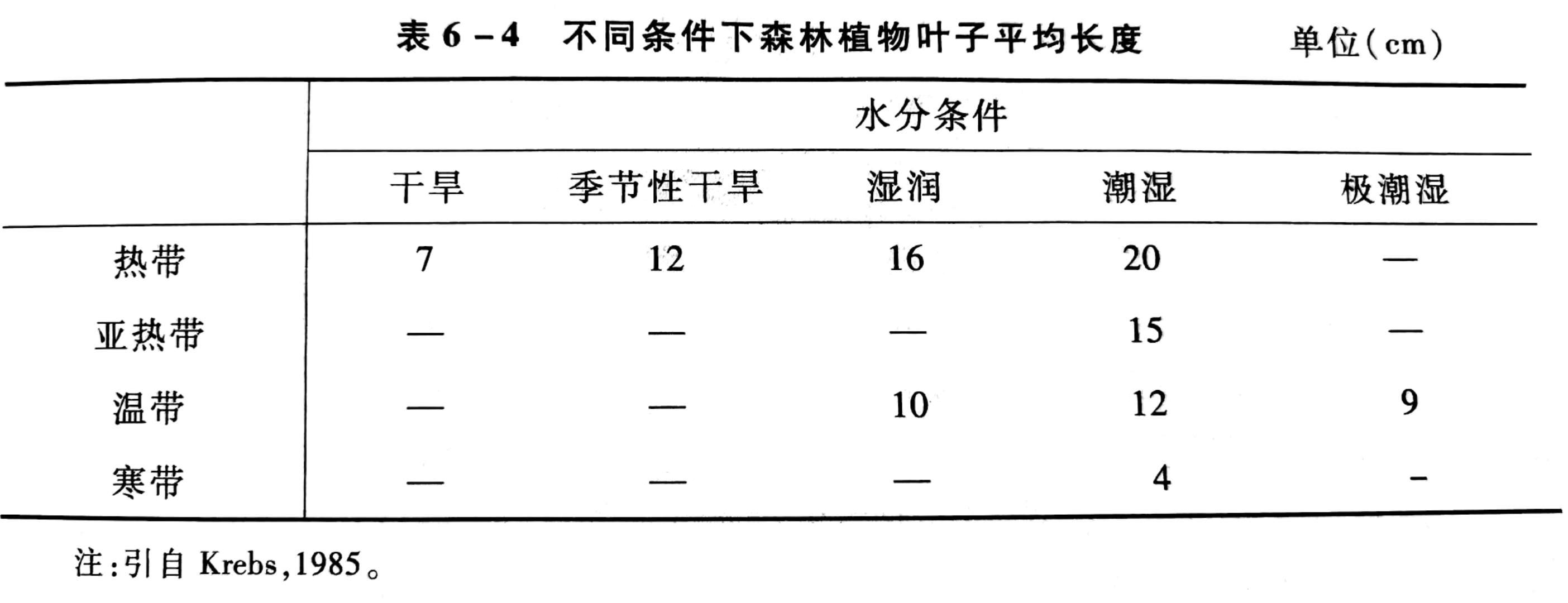

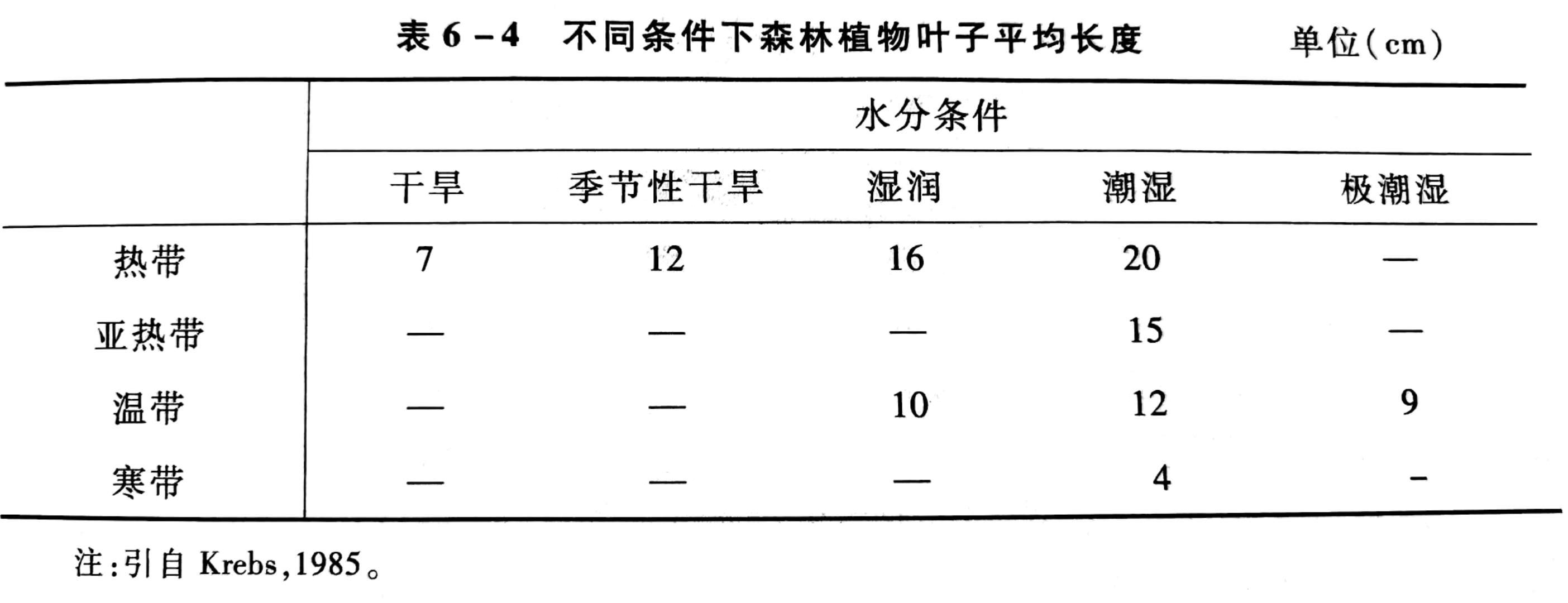

通过这种收益-成本分析,预测在各种光照和土壤水分条件下的最佳叶子大小(图6-7)。图中带点的斜带可代表雨林的林冠(右上)到地被(左下)的光照和水分条件,根据热带雨林调查结果,叶子大小由林冠向下有增大,然后再变小的倾向,与模型预测也相符。古植物学家还根据叶子大小对地质时期的气候进行预测,所采用的叶长与降水和温度关系的数据(表6-4)也与上述模型的预测相符。

由此可见,根据气候条件,主要是温度、降水和辐射,对植物生长型、进而陆地植物群落类型的预测是有根据的。

2.叶面积指数

叶面积指数(leaf area index ,简称 LAI)是群落结构的一个重要指标,并与群落的功能有直接关系,一般定义为:

LAI=总叶面积(单面计算)/单位土地面积(如1m2)

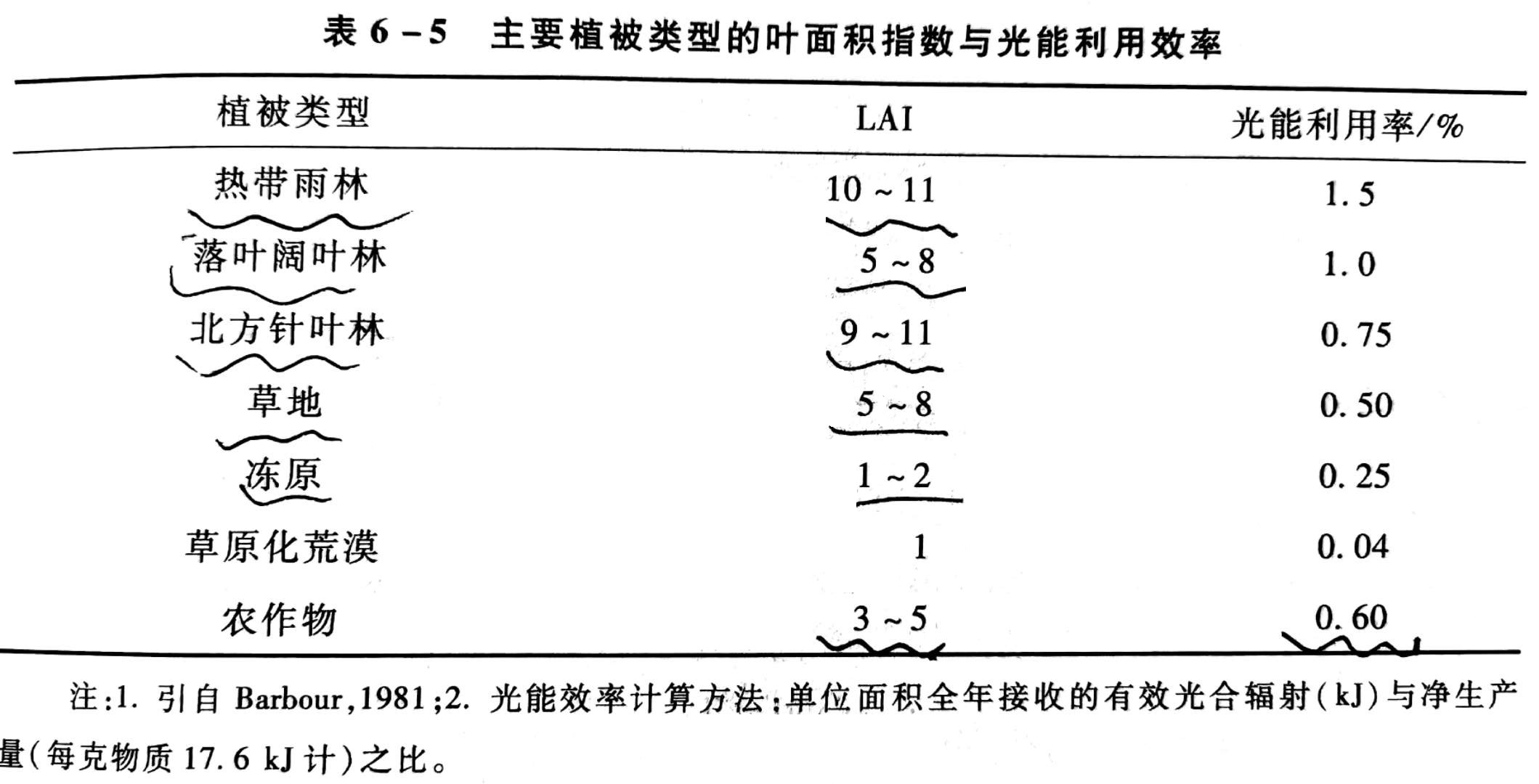

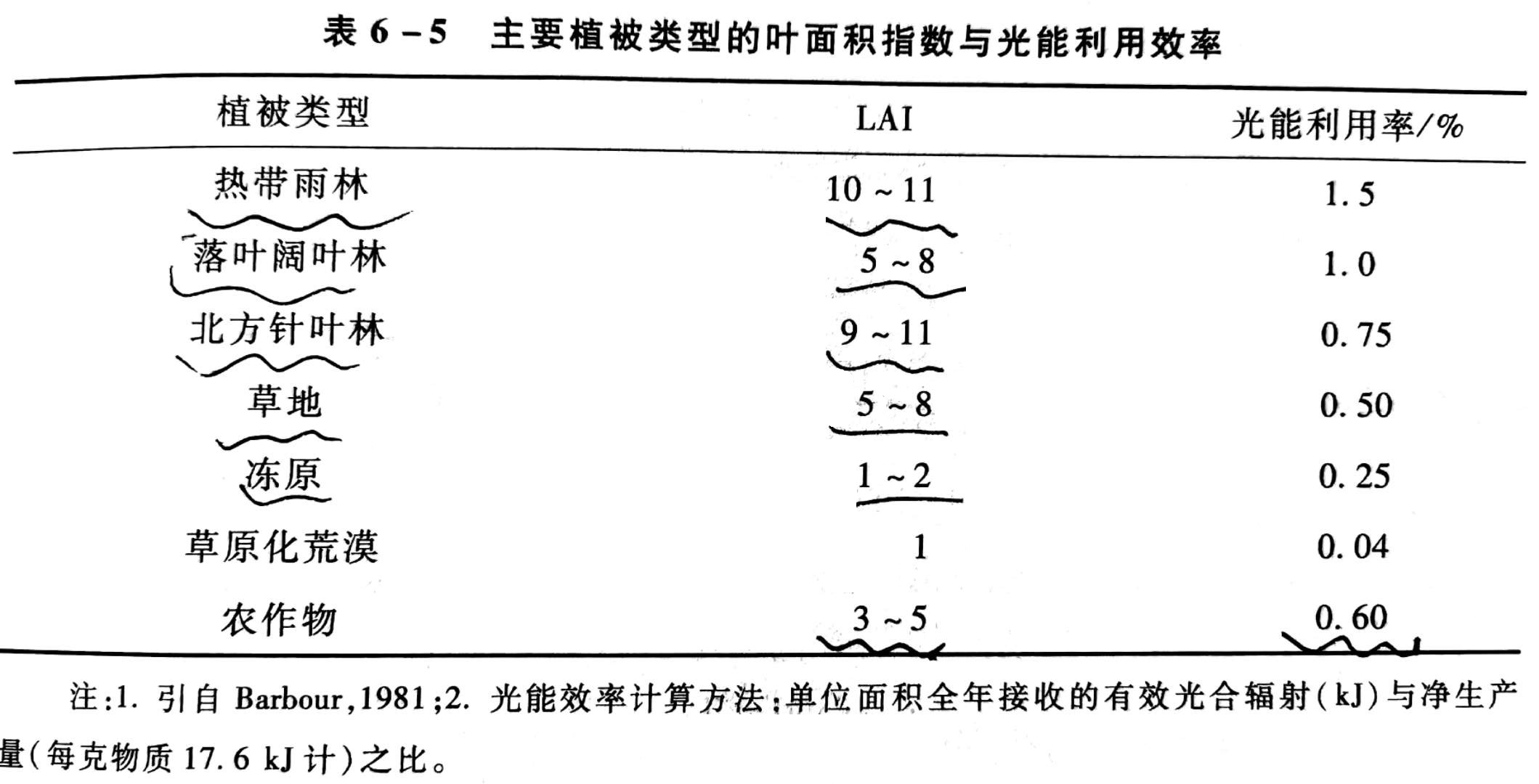

一些主要的天然植被类型,其叶面积指数如表:6 -5,从表可知,叶面积指数与该群落的光能利用效率有直接关系。

(三)层片

层片(synusia)一词系瑞典植物学家H. Gams(1918)首创。他将层片划分为3级:第一级层片是同种个体的组合,第二级层片是同一生活型的不同植物的组合,第三级层片是不同生活型的不同种类植物的组合。很明显,H. Gams 的第一级层片指的是种群,第三级层片指的是植物群落。现在群落学研究中一般使用的层片概念,相当于 H. Gams 的第二级层片,即每一个层片均由同一生活型的不同植物所构成。

层片是群落的三维生态结构,它与层有相同之处,但又有质的区别。例如森林群落的乔木层,在北方可能属一个层片,但热带森林中可能属于若干不同层片。一般层片比层的范围要窄,因为一个层的类型可由若干生活型的植物所组成。例如常绿夏绿阔叶混交林及针阔混交林中的乔木层都含有两种生活型。再如草原群落中,羊草、大针茅和防风(Saposhnikouia divaricata)属于同一层次,但羊草是根茎禾草层片,大针茅是丛生禾草层片,而防风则是轴根杂类草层片。

(四) 同资源种团

群落中以同一方式利用共同资源的物种集团被称为同资源种团(guild),它们在群落中占有同一功能地位,是等价种。如果一个种由于某种原因从群落中消失,别种就可能取而代之,因而可利用它们进行竞争和群落结构的实验研究。另一方面,同资源种团作为群落的亚结构单位_ 比只从形态或营养级划分更为深人,所以一些学者认为同资源种团的研究是群落生态学研究的一个吸引人而有希望的研究方向。

(五)生态位分化

群落中允许有多个种共存的前提是有生态位分化,然而,在热带雨林物种多样性的研究中发现,由于热带雨林物种多样性太高,无法用传统的生态位分化观点来解释,即没有足够数量的生态位容纳如此众多的雨林树种。因此,Hubbell(2001)提出了类似于种群遗传学中性理论的解释,认为共存的物种数量取决于物种分化(或迁入)和随机灭绝之间的平衡;群落内物种的相对多度随时间表现为随机震荡的波动。这样就出现了生态位理论和群落中性理论的争论。从促进学科发展的视角,它强调了随机性的重要作用,把发生在局域尺度上的生态学过程和发生在区域大尺度上的进化和生物地理学过程联系起来了。它至少提供了一个不同时空尺度上群落动态的数值化的零假设。

二、群落的外貌与季相

群落的外貌(physiognomy)是认识植物群落的基础,也是区分不同植被类型的主要标志,如森林、草原和荒漠等。就森林而言,针叶林,夏绿隔叶林,常绿阔叶林和热带雨林等,也是根据外貌区别出来的。群落的外貌取决于群落优势的生活型和层片结构。群落外貌常常随时间的推移而发生周期性的变化,这是群落结构的另一重要特征。随着气候季节性交替,群落呈现不同的外貌,这就是季相。

溫热带地区四季分明,群落的季相变化十分显著,如在温带草原群落中,一年有四或五个季相。早春,气温回升,植物开始发芽、生长,草原出现春季返青季相。盛夏秋初,水热充沛,植物繁茂生长,百花盛开,色彩丰富,出现华丽的夏季季田、秋未,植物开始干枯休眠,呈红黄相间的秋季季相。冬季季相则是一片枯黄。

草原群落中动物的季节性变化也十分明显。例如,大多数典型的草原鸟类在冬季都向南方迁移;高鼻羚羊等有蹄类在这时也向南方迁移,到雪被较少,食物比较充足的地区去越冬,旱獭、黄鼠、大跳鼠、仓鼠等典型的草原啮齿类动物冬季则进入冬眠。有些种类在炎热的夏季进入夏眠。此外,动物储藏食物的现象也很普滴,如生活在蒙古草原上的达乌尔鼠兔,冬季在洞口附近积藏着成堆的干草,所有这一切,都是草原动物季节性活动的显著特征,也是它们对于环境的良好适应。

三、群落的垂直结构

群落的垂直结构,主要指群落分层现象。陆地群落的分层、与光的利用有关。森林群落的林冠层吸收了大部分光辐射,往下光照强度渐减,并依次发展为林冠层、下木层、灌木层、草本层和地被层等层次。一般来讲,温带夏绿阔叶林的地上成层现象最为明显,寒温带针叶林的成层结构简单,而热带森林的成层结构最为复杂。

群落的成层性包括地上成层与地下成层,层( layer)的分化主要取决于植物的生活型,因生活型决定了该种处于地面以上不同的高度和地面以下不同的深度;换句话说,陆生群落的成层结构是不同高度的植物或不同生活型的植物在空间上垂直排列的结果,水生群落则在水面以下不同深度分层排列。植物群落的地下成层性是由不同植物的根系在土壤中达到的深度不同而形成的。最大的根系生物量集中在表层,土层越深,根量越少。

成层结构是自然选择的结果,它显著提高了植物利用环境资源的能力。如在发育成熟的森林中,上层乔木可以充分利用阳光,穿过乔木层的光,有时仅占到达树冠的全光照的十分之一,而林下灌木层却能利用这些微弱的、并且光谱组成已被改变了的光。在灌木层下的草本层能够利用更微弱的光,草本层往下还有更耐阴的苔藓层。

生物群落中动物的分层现象也很普遍。动物之所以有分层现象,主要与食物有关,因为群落的不同层次提供不同的食物;其次还与不同层次的微气候条件关。如在欧亚大陆北方针叶林区,在地被层和草本层中,栖息着两栖类、爬行尖、鸟类(丘鹬、榛鸡)、兽类(黄鼬)和各种啮齿类;在森林的灌木层和幼树层中,栖息着莺、苇莺和花鼠等;在森林的中层栖息着山雀、啄木鸟、松鼠和貂等:而在树冠层则栖息着柳莺、交嘴和戴菊等。应该指出,许多动物可同时利用几个不同层次,但总有一个最喜好的层次。

水域中,某些水生动物也有分层现象。比如湖泊和海洋的浮游动物即表现出明显的垂直分层现象。浮游动物的垂直分布主要取决于阳光、温度、食物和含氧量等。多数浮游动物一般是趋向弱光的,因此,它们白天多分布在较深的水层,而在夜间则上升到表层活动。此外,在不同季节也会因光照条件的不同而引起垂直分布的变化。

四、群落的水平结构

群落的水平结构是指群落的配置状况或水平格局,有人称之为群落的二维结构。关于种在群落中的分布格局已在种群部分介绍,这里重点谈谈群落的镶嵌性。

在二维空间中群落结构的不均匀配置,使群落在外形上表现为斑块相间,称之为镶嵌性(mosaic),具有这种特征的植物群落叫做镶嵌群落。每一个斑块就是一不小靜落,它们彼此组合。形成群落镶嵌性的原函是群落內部环境因子的不均匀性,例如小地形和微地形的变化、土壤湿度和盐渍化程度的差星以及人与动物的影响。内蒙中草原上锦鸡儿(Caragand)灌丛化草原是镶嵌群落的典型例子。在这些群落中往往形成1~5 m 左右呈圆形或半圆形的锦鸡儿丘阜。这些锦鸡儿小群落具有重要的生态意义和生产意义。它们可以聚积细土、枯枝落叶,因而使其内部具有较好的水分和养分条件,形成一个局部优越的小环心境。小群落内的植物较周围环境中返青早,生长发育好,有时还可以遇到一系列越带分布的植物,例如在灌丛化荒漠草原中,有典型草原的成分如 克氏针茅(Stipa krylovi)、冰草(Agropyrom cristatum)等。自然界中群落的镶嵌性是绝对的,而均匀性是相对的。

五、群落交错区与边缘效应

群落交错区(ecotone)又称生态交错区或生态过渡带、是两个或多个群落之间的过渡区域。如森林和草原之间有一森林草原地带,软海底与硬海底的两个海洋群落之间也存在过渡带,两个不同森林类型之间或两个草本群落之间也都存在交错区。这种过渡带有的宽,有的窄;有的是逐渐过渡,有的变化突然。群落的边缘有的是持久性的,有的在不断变化。

可以认为,群落交错区是一个交叉地带或种群竞争的紧张地带。由于在群落交错区往往包含两个重叠群落中所有的一些种以及交错区本身所特有的种,这是因为群落交错区的环境条件比较复杂,能为不同生态类型的植物定居,从而,为更多的动物提供食物、营巢和隐蔽条件。所以在交错区里种的数具及一些种一群密度比相邻群落大。这种趋势被称为边缘效应(edge effect)。如我国大兴安岭森林边缘,具有呈狭带分布的林缘草甸,每平方米的植物种数达30 种以上,明显高于其内侧的森林群落与外侧的草原群落。