-

1 教学内容

-

2 教学课件

-

3 重要中、英文词汇

第五节 群落的分类

对生物群落的认识及其分类方法,存在两条途径。早期的一批植物生态学家,如俄国的苏卡切夫(1910),法 国的 Braun-Blanquet ( 1913 ),美 国的F. E. Clements( 1916)认为群落是自然单位,它们和有机体一样具有明确的边界,而且与其他群落是间断的,可分的,因此可以象物种那样进行分类。这一途径被称为群丛单位理论( association unit theory),即前面谈到的机体论观点。

另外一种观点认为群落是连续的,没有明确的边界,它是不同种群的组合,而种群是独立的。早在 20 世纪初,苏联学者 Ramensky(1930)就提出这样的观点,1926 年,H. A. Gleason 发表了“植物群丛的个体概念”,这一观点认为群落不是有明显边界的实体,而是不同种群在时间与空间上连续分布的一个系列,被称为个体论观点。他们认为早期的群落分类都是选择了有代表性的典型样地,如果不是取样典型,将会发现大多数群落之间是模糊不清和过渡的。不连续的间断情况仅仅发生在不连续的生境上,如地形、母质、土壤条件的突然改变,或人为的砍伐、火烧等的干扰,在通常情况下,生境与群落都是连续的。因此他们认为应采取生境梯度分析的方法,即排序(ordination)来研究连续群落变化,而不采取分类的方法。

实际上,生物群落的存在既有连续的,又有间断的。虽然排序适于揭露群落的连续性,分类适于揭露群落的间断性,但是如果排序的结果构成若干点集的话,也可达到分类的目的,同时如果分类允许重叠的话,也可以反映群落的连续性。因此两种方法都同样能反映群落的连续性或间断性,如果能将二者结合体用,也许效果更好。

一、生物群落的分类

生物群落分类是生态学研究领域中争论最多的问题之一。由于不同国家或不同地区的研究对象、研究方法和对群落实体的看法不同,其分类原则和分类系统有很大差别,甚至成为不同学派的重要特色。

无论哪一种分类,其实质都是对所研究的群落按其属性、数据所反映的相似关系而进行分组,使同组的群落尽量相似,不同组的群落尽量相异。

1. 中国的植物群落分类

我国生态学家在《中国植被》一书中,参照了国外一些植物生态学派的分类原则和方法,采用了不重叠的等级分类方法,贯穿了“群落生态”原则,即以群落本身的综合特征作为分类依据,群落的种类组成、外貌和结构、地理分布、动态演替、生态环境等特征在不同的分类等级中均作了相应的反映。所采用的主要分类单位分三级:植被型、群系和群丛。高级单位的分类依据侧重于外貌、结构和生态地理特征,中级和中级以下的单位则侧重于种类组成。其系统如下:

植被型组

植被型

植被亚型

群系组

群系

亚群系

群丛组

群丛

亚群丛

植被型(vegetation type):凡建群种生活型(一级或二级)相同或相似,同时对水热条件的生态关系一致的植物群落联合为植被型。如寒温性针叶林、夏绿阔叶林、温带草原、热带荒漠等。建群种生活型相近而且群落外貌相似的植被型联合为植被型组(vegetation type group),如针叶林、阔叶林、草原、荒漠等。

在植被型内根据优势层片或指示层片的差异可划分植被亚型(vegetation subtype)。这种层片结构的差异一般是由于气候亚带的差异或一定的地貌、基质条件的差异而引起。例如温带草原可分为三个亚型:草甸草原(半湿润)、典型草原(半干旱)和荒漠草原(干旱)。

群系(formation):凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系。例如,凡是以大针茅为建群种的任何群落都可归为大针茅群系。以此类推,如兴安落叶松(Larix gmelini)群系,羊草群系、红沙(Reaumuria soongorica)群系等。如果群落具共建种,则称共建种群系,如落叶松、白桦(Betula platyphylla)混交林。将建群种亲缘关系近似(同属或相近属)、生活型(三级和四级)近似或生境相近的群系可联合为群系组(formation group)。如落叶栎林;丛生禾草草原;根茎禾草草原等。

群丛(association):是植物群落分类的基本单位,有如植物分类中的种。凡是层片结构相同,各层片的优势种或共优种相同的植物群落联合为群丛。如羊草 +大针茅这一群丛组内,羊草 +大针茅+黄囊苔(Carex korshinskyi)草原和羊草 + 大针茅 + 柴胡(Bupleurum scorzonerifolium)草原都是不同的群丛。凡是层片结构相似,而且优势层片与次优势层片的优势种或共优种相同的植物群丛联合为群丛组(association group)。如在羊草 + 丛生禾草亚群系中,羊草+大针茅草原和羊草 +丛生小禾草(糙隐子草、落草)就是两个不同的群丛组。在群丛范围内,由于生态条件的某些差异,或因发育年龄上的差异往往不可避免地在区系成分、层片配置、动态变化等方面出现若干细微的变化。亚群丛(subassociation)就是用来反映这种群丛内部的分化和差异的,是群丛内部的生态一动态变型。

根据上述系统,中国植被分为11 个植被型组、29 个植被型、550多个群系,至少几千个群丛。群丛的命名方法:凡是已确定的群丛应正式命名,我国习惯于采用联名法,即将各个层中的建群种或优势种和生态指示种的学名按顺序排列。在前面冠以Ass.(Association 的缩写),不同层之间的优势种以“一”相联。如 Ass. Larix gmelini-Rhododendron dahurica-Pyrola incarnata(即兴安落叶松一杜鹃一红花鹿蹄草群丛),从该名称可知,该群丛乔木层、灌木层和草本层的优势种分别是兴安落叶松、杜鹃和红花鹿蹄草。

2. 法瑞学派的群落分类

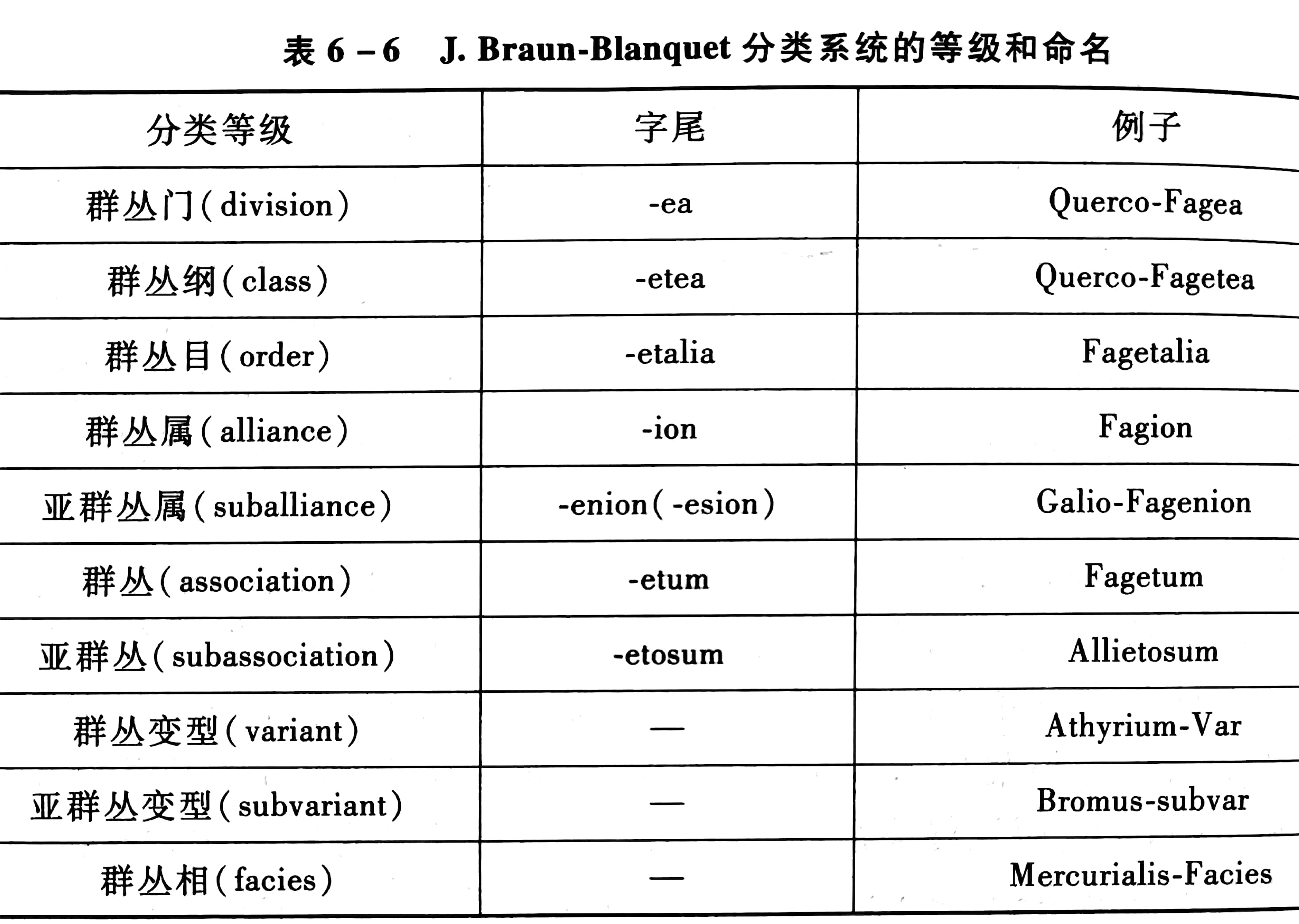

法国蒙伯利埃(Montpellier)大学 J. Braun-Blanquet 于1928 年提出了一个植物区系 - 结构分类系统(foristic-structural classification),被称为群落分类中的归并法(agglomerative method),是影响比较大而且在西欧和一些其他国家被广泛承认和采用的一个系统。该系统的特点是以植物区系为基础,从基本分类单位到最高级单位,都是以群落的种类组成为依据。该系统的等级和命名方法如表6-6。

该学派的分类过程是通过排列群丛表(association table)来实现的。首先在野外做大量的样方(releve),样方数据一般只取多度一盖度级和群集度。然后通过排群丛表,找出特征种、区别种,从而达到分类的目的。

3.美国 FGDC 植被分类系统

美国国家地理数据委员会(Federal Geographic DataCommittee)为了在全国水平上获得一致的植被资源数据,便于准确地比较、集成,并将在野外水平上支持定量的植被建模、制图与分析,于 1996 年制订了一个植被分类系统和植被信息标准。等级系统如表6-7。

二、群落的数量分类

(1) 数量分类的目的

分类是对实体集合按其属性数据所反映的相似关系进行分组,使同组内的成员尽量相似,而不同组的成员则尽量相异。群落数量分类可能揭示出以下生态学现象:

①用植物种的数据(属性)去划分样方(实体),可以较客观地揭示出植被本身可能存在的自然间断。

②用土壤、气候等环境因素的数据去划分样方,可能揭示出植被间断的环境原因。

③以植物种的分类与用土壤,气候等环境因素分类的结果进行比较,可以反映出植被变化与环境变化的关系。

④用样方数据去划分植物种的集合,结果会分成若干种组,它本身可能反映出种间相互作用的规律。

⑤用样方数据去分割环境因素的集合,结果会分成若干环境梯度,反映出不同环境因素之间的组合关系。

⑥以样方数据分割出的种组与环境梯度进行比较,可能找到种组与环境因素的关系,这样的种组被称为生态种组。

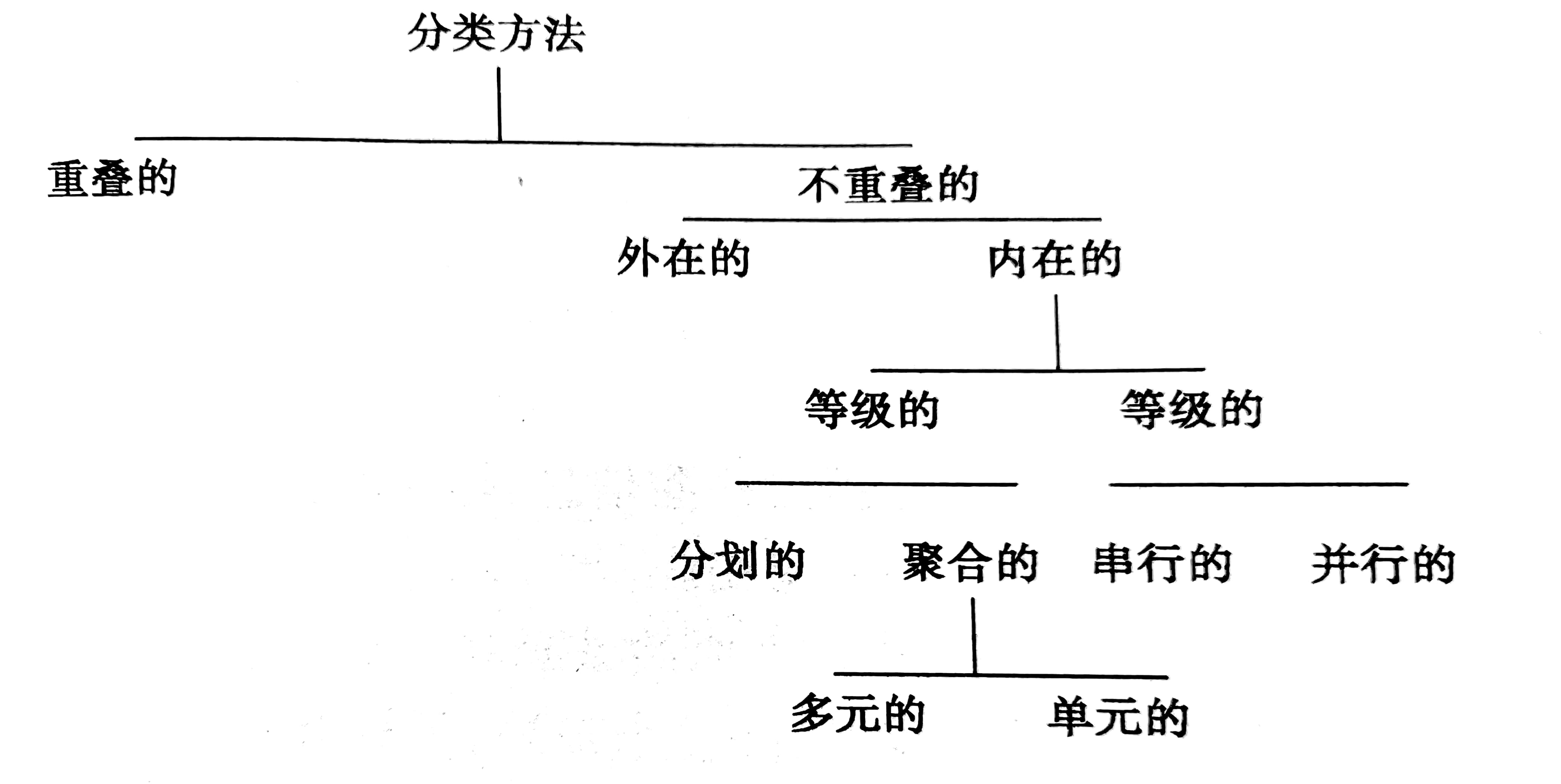

群落数量分类一般采用不重叠的等级分类。

(2) 群落数量分类的方法

多元分析方法是施于原始数据集合的一套处理规则,方法本身不依赖于对实体和属性具体内容的解释,因此可用于多种学科。作为群落生态学中的多元分析,却要赋予它真实的生态学含义,即在数学手段的基础上,再从生态学专业知识的角度给以恰当的解释,达到揭示生态关系、反映生态规律的目的。

多元分析的基本单位叫做实体(entity),描述实体数量特征的各种数据项目称为属性(attribute),在群落生态学研究中,实体可以是样方、标地、林分或群落等。

依据一定的数学规则,把相似的分类单位并在一起,得到分类或排序的结果。表示实体之间相似性的数值,称为相似系数。从大的类型上看,相似系数有5类:关联系数、距离系数、内积系数、信息系数、概率系数( 阳含熙,1981)。

数量分类方法繁多,由于计算机技术的发展,已有不少多元分析软件可供信用,对数量分类方法的原理有了清楚的认识之后,结合专业知识,就可对计算机给出的计算结果和图形,作出合乎情理的生态学解译(张金屯,1995)。

(3) 生物群落的排序

排序一词是由苏联 Ramensky 于1930 年提出来的,他当时用的是德文 Ordnung,经过澳大利亚学者 Goodall(1954)把它译为英文 Ordination。所谓排序,就是把一个地区内所调查的群落样地,按照相似度( similarity)来排定各样地的位序,从而分析各样地之间以及与生境之间的相互关系。

排序方法可分为两类。一是群落排序,用植物群落本身属性(如种的出现与否,种的频度、盖度等),排定群落样地的位序,称为间接排序( indirect ordination),又称间接梯度分析(indirect gradient analysis)或者组成分析(compositional analysis)。另一类排序是利用环境因素的排序,称为直接排序(direct ordination),又称为直接梯度分析(direct gradient analysis)或者梯度分析(gradient analysis),即以群落生境或其中某一生态因子的变化,排定样地生境的位序。

排序基本上是一个几何问题,即把实体作为点在以属性为坐标轴的P维空间中(P个属性) 按其相似关系把它们排列出来。简单地说要按属性去排序实体,这叫正分析(normal analysis)或叫正排序。其结果能客观地反映样方间的相互关系。如果反过来按实体去排序属性,则称作逆分析( inverse analysis)或逆排序。

为了简化数据,排序时首先要降低空间的维数,即减少坐标轴的数目。如果可以用一个轴(即一维)的坐标来描述实体,则实体点就排在一条直线上;用两个轴(二维)的坐标描述实体,点就排在平面上,都是很直观的。如果用三个糊(三维)的坐标,也可勉强表现在平面的图形上,一旦超过三维就无法表示成且观的图形。因此,排序总是力图用二、三维的图形去表示实体,以便于直观地了解实体点的排列。

在一般情况下,减少维数往往损失一些信息,排序的方法应该使得由降维引起的信息损失尽量少,即发生最小的畸变。

这种降维的简化,使原来要用P个原始数据描述的实体, 在尽量保留原数据特征的条件下利用最少数据(排序坐标)来描述,无疑有利于揭示原始数据区映的规律。