第四节 海洋生态系统

海洋生态系统(marine ecosystem)是由海洋中生物群落及其环境相互作用所构成的多样化的自然生态系统。海洋占地球表面积的70%,是地球上综合生产力最大的一个生态系统。同陆地生态系统一样,物质循环和能量流动是海洋生态系统的基本功能。

一、海洋环境的特征与海洋生态系统类型

1.海洋环境的特征

(1) 海水含有大量化学成分。溶解在海水中的所有固体物质的质量(g)用盐度来表示。海水的平均盐度是35‰(淡水的盐度小于 0.5‰),这意味着1kg的海水中溶解有35 g的盐类物质。当然,各地海水的盐度是有一定差异的。纬度在 20°~30°之间的海洋表层水的盐度一般大于 35‰,主要是因为亚热带地区海洋的蒸发量比降水量要大很多。赤道附近和高纬度海洋(>40°)的海水含盐量较低,平均最低盐度出现在夏季的北冰洋,大约为 29‰。海洋沿岸由于有大量淡水输入,盐度一般不超过15‰~ 20‰。深海中的海水盐度一般在 35‰左右(沈国英,1996)。

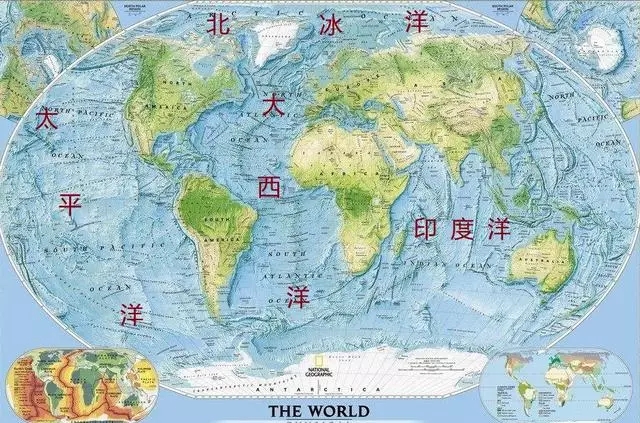

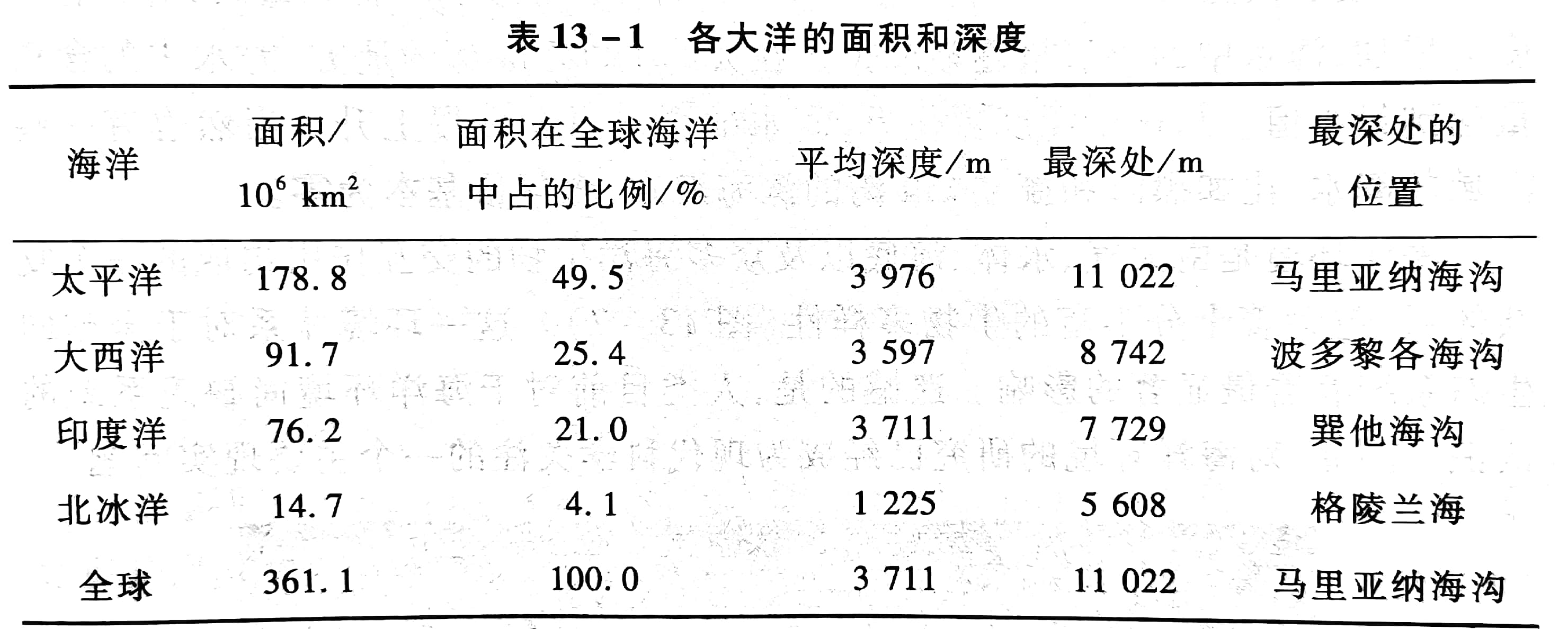

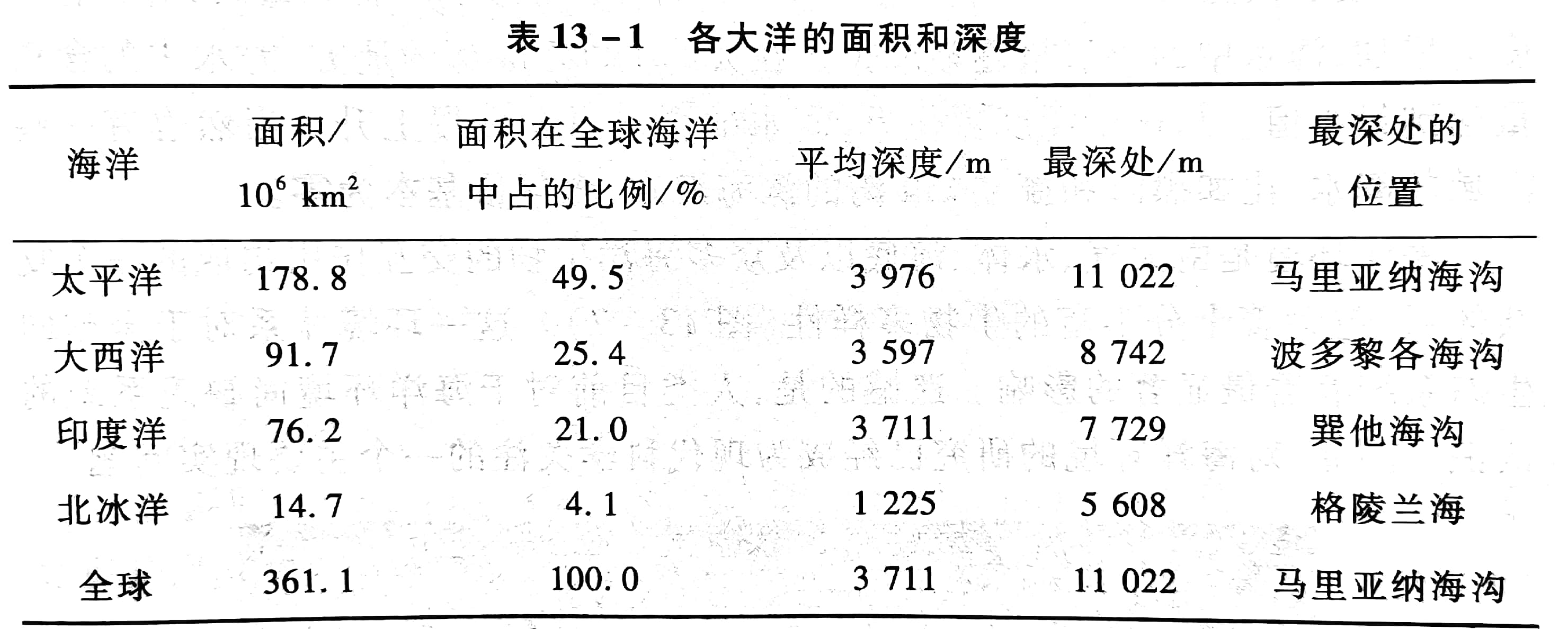

(2) 海洋面积广大。在地球上,陆地和海洋的分布不是均匀的。地球表面面积大概是5.1亿 km?,其中海洋占了3.6 亿 km,相当于地球表面积的70.8%(表13-1)。在北半球,海洋的面积大概占了61%,而在南半球,这一比例达到81%。根据海岸线的形状、海洋底部构造、洋流系统、潮汐、大气环流和其他一些标准将全球的海洋划分为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋四大洋,图13 -6为世界各大洋的分布图。

图13-6 世界各大洋分布图

(3)海洋拥有独特的光照、温度、水流运动、含氧量等环境特征。

光照:太阳光线在水中的穿透能力比在空气中小得多,日光射入海水以后,衰减比较快。海洋表层 10 m 的区域吸收了辐射到海洋约80%的太阳能。因此只有上层海水才能有足够强的光照保证植物的光合作用过程。海水对于可见光的吸收具有选择性,对红、黄、绿光的吸收比对蓝光的吸收强,这就是为什么我们通常看到海的颜色都是蓝色的。只有蓝光等少数波长较短的光线能够到达海洋深处。在某些透明度较大的热带海区,这一深度可达 200 m 以上。在比较混浊的近岸水域,深度有时仅有数米。

温度:水的比热比空气大得多,因此,虽然各地海水的溫度随着所处的纬度而不同,但同一地区海洋中海水温度的年变化范围却不大。两极海域全年温度变化幅度约为5℃,热带海区小于5℃,温带海区一般为10 ~15℃。而在距海面100 m 深的海中,年平均温度的波动往往小于1℃。平均海洋水温最低的地方在南极洲边上,大约为 - 1.5℃。平均海洋表面温度最高的地方在赤道,大约为27℃。在热带海区和温带海区的温暖季节,由于太阳辐射的作用,表层水温较高。但到达一定深度时,水温急剧下降,这一水层被称为温跃层。温跃层以上叫做混合层,温跃层以下的海水温度则十分稳定。

水流运动:海水除了由引潮力引起的潮汐运动外,还有沿一定途径的大规模流动一洋流。洋流的形成有许多原因,主要原因是长期定向风的推动。引起洋流的另一个因素是热盐效应造成的海水密度分布的不均匀性,这主要表现为海水中的水平压强梯度力。这些因素加上地转偏向力的作用,造成海水既有水平流动又有垂直方向上的流动,形成了暖流、寒流和上升流等特殊洋流。洋流是决定某海域状况的重要因素,由此形成各海域的温度分布带一一热带、亚热带、温带、近极区(亚极区) 和极区等海域。

含氧量:海水中的氧气含量非常少。1 L空气大约含有 200 ㎡L氧气,然而I L海水最多只能溶解9mL氧气。一般情况下,表层海水的含氧量最大,随着深度的增加,海水中的含氧量逐渐减少。在大约1 000 m 深的地方,海水中的含氧量达到最小值。从这个深度再往下,海水的含氧量又慢慢上升。当然也有一些海域的海水,比如黑海和挪威 Sill 湾的深海海水,含氧量基本为零。

海洋环境是由大气、水体、海底以及众多海洋生物的交互作用构成的一个复杂体系,包含着十分丰富的生物多样性(图 13 -7)。这一环境体系对于全球的生态系统有着最显著的影响。遗憾的是,人类目前对于海洋环境尚缺乏系统的认识。因此,对海洋环境的研究已经成为现代科学关注的一个主要现实问题。

图13-7 形形色色的海洋生物

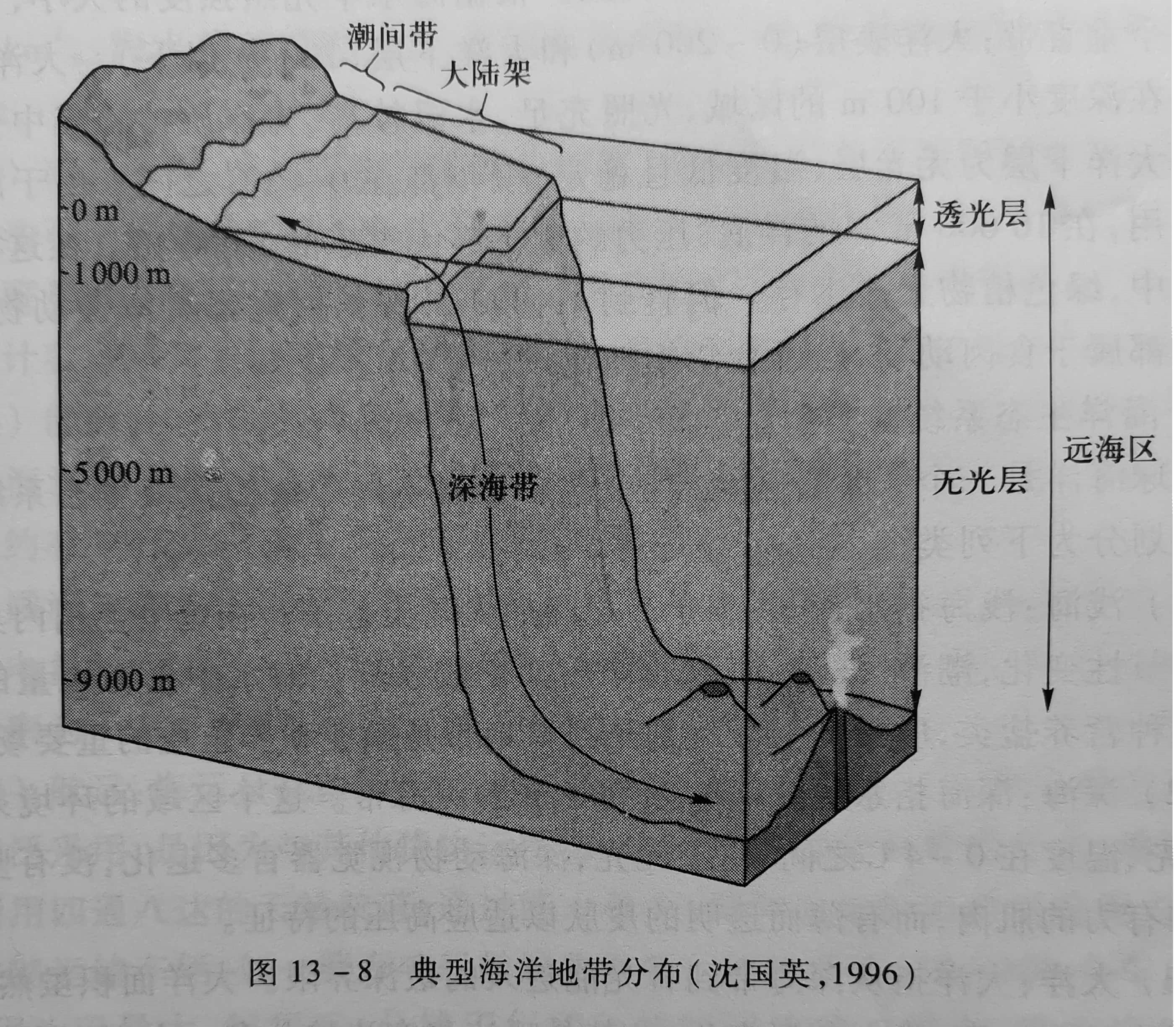

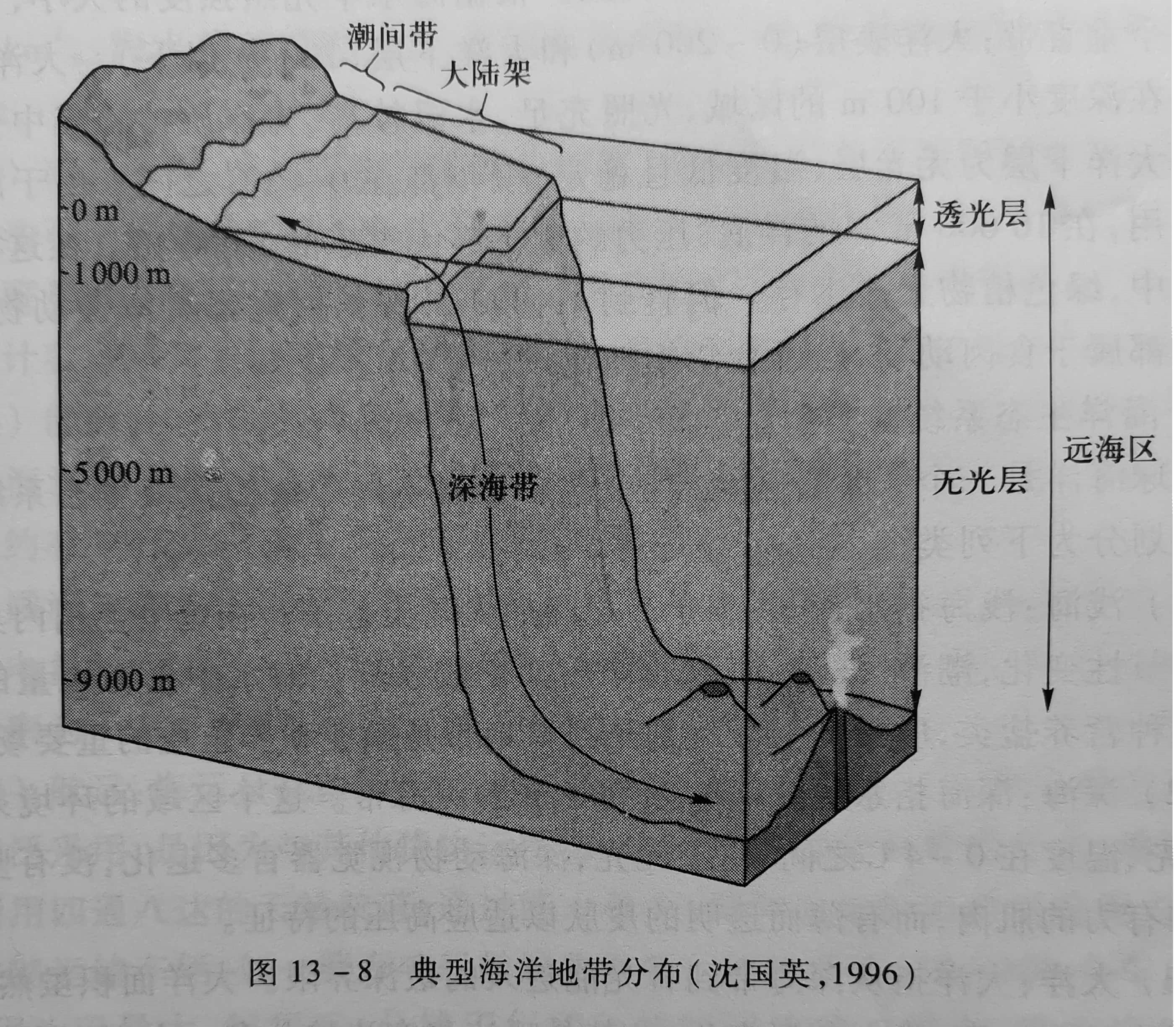

(4)海洋具有成带现象。海洋的成带现象是指沿着环境梯度改变的物种空间分布。海洋生物群落也有与池塘和湖泊相似的成带现象(图 13 -8)。

在水平方向上,海洋分为若干带:

①潮间带(intertidal zone)或沿岸带(littoral zone),即与陆地相接的地区。那里是海陆之间的群落交错区,其特点是有周期性的潮汐。生活在潮间带的生物除了要防止海浪冲击外,还要经受温度、盐度、水淹和暴露的急剧变化,由此发展出了许多有趣的形态和生理适应。

②浅海带(neritic zone)或亚沿岸带(sublittoral zone),包括从几米深到200 m深左右的大陆架范围。这里光照充足,温度适宜,并且接受受河流和雨水从陆地带来的大量养分,是海洋生命活动最为活跃的地带。这里的主要生产者为单细胞生物如绿藻、硅藻、双鞭甲藻和大型多细胞藻类如石药、海带、裙带菜等。世界主要经济渔场几乎都位于大陆架和大陆架附近的浅海带。

③深海带(abyssal zone)位于海洋底部的大部分地区。深海带的环境条件稳定:无光;温度在0~4℃;海水的化学组成也比较稳定;压力很大(水深每增10 m,即增加1个大气压);食物条件苛刻,全靠上层的食物颗粒下沉,因为深海中没有进行光合作用的植物。

④外海带:指深度大于 200 m 的远洋海区,最深可达 10 000m以上,是生物圈中厚度最大的生态系统,净初级生产量约为2~400 g·m-2·a-1。外海带的面积很大,但水体环境相对稳定,只有水温会由于暖流与寒流的分布出现波动。

海洋在垂直方向上也具有成带现象。根据海水中光照强度的大小,可大致分成两个垂直带:大洋表层(0~200 m)和大洋下层(200 m 以下)。大洋表层,特别是在深度小于 100 m 的区域,光照充足,水温较高,为浮游植物集中分布的区域。大洋下层为无光层,温度低且稳定,全年都在0~2℃之间。由于海水压力的作用,在10 000 m 深的洋底,压力约为标准大气压的1000 倍。在这样的深水环境中,绿色植物无法生存。但直到 10 000 m 深的海底都有海洋动物存在,它们大都属于食肉动物,以吞食活物和死尸为生。

2. 海洋生态系统的类型

全球海洋是一个大生态系统,其中包含许多不同等级的次级生态系统。按海区可划分为下列类型。

(1) 浅海:浅海指水深6~200 m 之间的大陆架范围。在这个范围内具有显著的季节性变化,潮汐、波浪、海流的作用都比较强烈。海水中含有大量的溶解氧和各种营养盐类,所以陆架区特别是河口地带是渔业和养殖业的重要场所。

(2) 深海:深海指水深 2000~6 000 m 的深海带。这个区域的环境条件稳定,无光、温度在0~4℃之间,由于无光,深海动物视觉器官多退化,没有坚固的骨骼和有力的肌肉,而有薄而透明的皮肤以适应高压的特征。

(3) 大洋:大洋指从深海带到日光能透人的最深界限。大洋面积虽然很大,但水环境相当一致,唯有水温变化,尤其是暖流与寒流的分布。由于大洋缺乏动物隐蔽的场所,所以大洋动物一般都有明显的保护色。

(4) 河口:河口是大陆水系进人海洋的特殊地带,这个地带由于受到人类活动的干扰,受纳大量营养物质,因此易于出现赤潮。一般,河口区生物的种类组成较为复杂,多样性指数较高。

(5) 海湾一海峡:海湾一海峡与陆地邻接,地理位置特殊,且易受人类活动的影响,兼有海洋生态系统的一般物种及半封闭海域的一些特殊物种。

二、海洋生态系统的价值与功能

1. 海洋生态系统的价值

(1) 生物产品:已被认定的海洋生物有 20 多万种,其中动物 18 万种,植物2.5万多种。在 18 万种动物中,鱼类有2.5 万种,贝类 10 多万种。鱼类中可食用的约 200 多种。植物绝大多数为藻类,其中在浅海区固着生长的约有4500种,现被广泛利用的约有50 种,如海带、紫菜、石花菜、鹏鸽菜等。盛产多种鱼类,如大黄鱼、小黄鱼、带鱼等。

我国海域海洋生物物种高达 20 278 种,约占世界海洋生物物种的1/10 以上,其中鱼类有3 014 种,虾类 300 多种,蟹类800 多种,贝类约3000 多种,海藻约1000 种,滩涂浅海生物达2950 多种,适合养殖开发的经济生物多达 238 种。我国海域初级生产力较高,约为 28 亿 t/a, 海域年平均生物生产量达到3.02t/km2。海水养殖潜力巨大,海域渔场面积广阔,最佳渔业资源可捕量约为300 万 t。

(2)矿物资源:海底矿物资源比较丰富,最主要的是石油和锰结核。大陆架海底石油可采储量约为2 500 亿t(其中包括天然气折算为石油产量),相当于陆地石油藏量的3倍。锰结核是大洋底部蕴藏的矿产,经济价值很高。估计我国海洋石油资源量约 240 亿 t, 天然气资源量 14 万亿m。

(3)能源:丰富的海洋能源包括潮汐能、波浪能、海流能、海洋热能(海水温差能)、海洋化学能(海水盐度差能)。海洋能源可利用的潜力巨大,如世界海洋潮汐能约有 10 亿多千瓦。年生产 12 000 多亿度电。

中国海洋能源资源中可开发的潮汐能资源理论装机容量达2179 万 kW,理论年发电量约 624 亿 kW·h,波浪能理论平均功率约1285 万kW,潮流能理论平均功率为1394 万kW。

(4)航运:海运量在国际货物运输总量中占80%以上。海洋运输之所以被如此广泛采用,是因为与其他货物运输方式相比,它有着明显的优点:海洋运输可以利用四通八达的天然航道,通过能力很大;海洋运输船舶的运输能力,远远大于铁路运输车辆,如一艘万吨船舶的载重量一般相当于250~300 个车皮的载重量;因为运量大,航程远,分摊于每货运吨的运输成本就少,因此运价相对低廉。

随着中国经济的快速发展,中国已经成为世界上最重要的海运大国之一。全球目前有19%的大宗海运货物运往中国,有20%的集装箱运输来自中国,中国的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均已居世界第一位;世界集装箱吞吐量前5大港口中,中国占有3席。

随着中国经济影响力的不断扩大,世界航运中心正在逐步从西方转移到东方,中国海运业已经进入世界海运竞争舞台的前列。

2.海洋生态系统的功能

(1)调节气候:海洋是全球气候系统中的一个重要环节,它通过与大气的能量、物质交换和水循环等作用在调节和稳定气候上发挥着决定性作用,被称为地球气候的“调节器“。一方面,海洋里有大量浮游植物,它们制造了地球上的大部分氧气,另一方面,海洋吸收了大气中 40% 的二氧化碳,可以减缓大气温度升高。因此,海洋对于气候的变化具有重要影响。

(2)保护物种多样性:海洋中蕴藏着极其丰富的生物资源,据统计,海洋生物物种约占地球生物物种总数的 80%以上,目前人类所认知的海洋生物,可能只占所有海洋生物种类的很少部分。

(3) 海滨旅游资源丰富:海滨度假旅游逐渐成为新的和主要的滨海旅游形式。如西班牙的马洛卡岛、墨西哥的坎昆、美国的夏威夷、泰国的普吉岛和巴提亚旅游度假区、印度尼西亚的巴厘岛等,都是世界著名的海滨度假旅游胜地。旅游产业已向休闲化、多元化发展,旅游产品不断创新,出现了一些新的旅游项目,比如度假村、海底隧道、水族馆、高尔夫球、大型游乐园等。

我国有1500 多处适合发展滨海旅游业和海洋娱乐业。其中有规模较大的海边沙滩100多处,重要景区 273 处。如三亚、青岛、厦门、大连等滨海旅游业的兴起,特别是三亚将建成国际旅游城。

三、海洋的利用与保护

1. 现状

人类正面临着日趋严峻的陆地资源和能源危机威胁,越来越多的国家都把经济进一步发展的希望寄托在占地球表面积71%的海洋上。

20 世纪80 年代以来,我国海洋经济稳步发展,尤其是进入 90 年代后,海洋产业发展迅速,海洋经济的增长速度大大超过我国国民经济的增长速度,达20%以上。其中,1996年海洋水产业总产值达1445. 27 亿元,占海洋产业总产值的50.6%;海洋油气业总产值 212.74亿元,占海洋产业总产值的7.5%;海洋盐业总产值为45.5 亿元,占1. 5%;沿海造船业总产值达193.84亿元,占6.8%;海洋交通运输业的总产值达 540.6亿元,占 18.9%;滨海旅游业收入达419.75 亿元,占 14. 7%。

2. 利用中的问题

在全球范围内,蔚蓝的海洋正遭遇史无前例的生态危机。目前,过度利用、污染与全球气候变化导致的海水温度升高、海平面上升和酸化等后果日益突显。

(1) 渔业资源严重衰退:随着海洋捕捞长期失控,如大量捕杀产卵群体和幼体,破坏了种群补充和资源再生,导致渔业资源严重衰退,特别是许多优质生物种类受到严重破坏以致消失,无法继续利用。

(2) 海水污染:随着运输量和船舶密度的增加,发生灾难性船舶事故的风险逐渐增大。例如,英国石油公司(BP)位于墨西哥湾的钻井平台发生爆炸并引发大火,造成美国历史上“最严重的一次”漏油事故。浮油向美国沿海及周边散,严重威胁墨西哥湾的生态环境,危及鸟类、鱼类等野生动物生存。

(3) 垃圾倾倒:有统计显示,人类每年向海洋中倾倒约 700 万t垃圾,这些垃圾正严重危及鲸等海洋动物的生命。

(4)工业排放:海洋被当成了最大的纳污“下水道”。据中国国家海洋局监测显示,我国通向海洋的525个人入海排污口中,约88.4%的排污口超标排放,其主要超标污染物为磷酸盐、悬浮物和氨氮等。

(5) 养殖过度:养殖过度造成有机物污染和高营养化,常使甲藻大量繁殖,形成“赤潮”,造成大量海洋生物死亡、生物群落结构改变、养殖区域生物多样性下降。

3. 海洋生态系统的保护

保护海洋生态系统的努力一直在进行着。2012年,世界银行行长罗伯特,佐利克在新加坡宣布发起“拯救海洋全球联合行动”,以期望集合政府、非政府组织、科研机构以及私人企业界等各方力量,共同努力保护海洋系统的健康。其措施有:

(1) 制定国际公约及法律,对占全部海洋环境污染 80% 以上的陆源污染进行控制,以便有效地保护海洋环境。

(2) 合理规划和发展养殖业,避免过度养殖带来海水富营养化。

(3) 保护现存海洋生物多样性,禁止过度捕捞海产品和不合理的捕捞方法;禁止不合理的海洋开发活动,避免海洋环境继续恶化。

(4) 合理发展旅游业。严格按照旅游资源的负载能力,开发旅游产业。