第五节 生物地球化学循环与人体健康

一、地方病

对生命起重要作用的特定元素,迄今已确认的14 种微量元素即 Fe、I、Cu、Mn、Zn、Co、Se、Cr、Sn、V、F、Ni、Si、Mo。地方病亦称生物地球化学性疾病,系指个别微量元素(在生物体内含量为万分之一以下)的含量超过或低于一般含量而直接或间接地引起生物体内微量元素平衡严重失调时产生的特殊性疾病。它有以下三不特征:①发生在某一特定地区,同一定的自然环境有密切的关系;②通常由微量元素失衡引起并在一定地域内流行、年代比较久远;③有相当数量的患者表现出共同的甚至奇异的病症。

从环境地质学角度来看,地方病是由于地壳中元素分布不均匀,某些地区某种或某些元素严重不足或显著偏高所造成的。我国是一个地方病流行较严重的国家。地方病分布广、病情重、受威胁人口多,不仅严重危害了病区人民的健康,而且也阻碍着当地经济的发展。目前我国主要的地方病有:地方性缺碘病、地方性氟病、地方性硒中毒、克山病、大骨节病等。它们在时空上的分布和地质环境中的地形地貌、地质构造、地层岩性、土壤、水(地表水、地下水)等因素密切相关。

二、微量元素碘

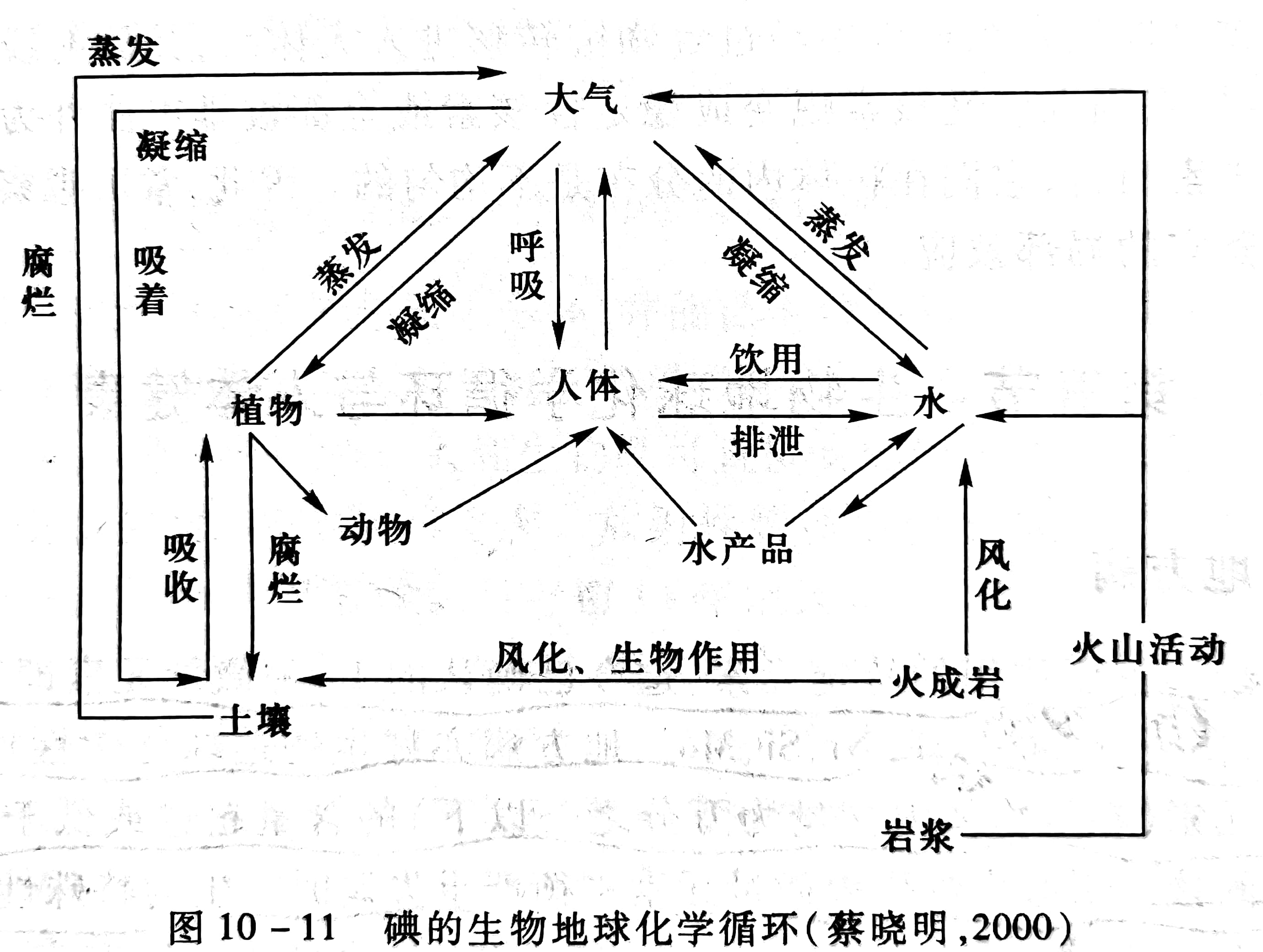

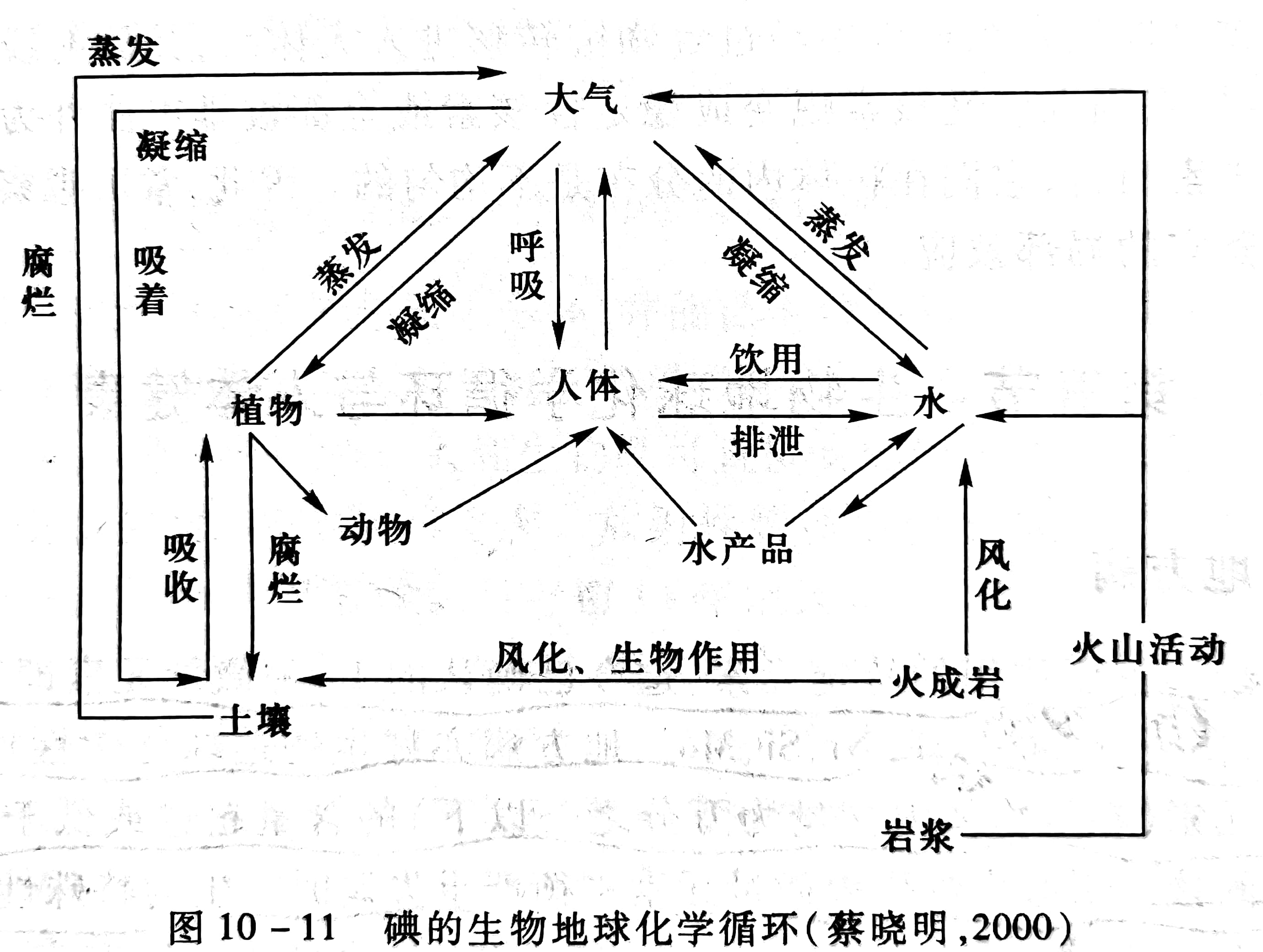

碘是人体必需的微量元素。人体缺碘会引起甲状腺肿大、智力下降等一系列严重后果。而缺碘症(iodine deficiency disorder,IDD)是流行广、危害大、受害人数多的一种病症。碘缺症影响甲状腺激素的形成,影响脑神经细胞的发育;影响体格的发育和基础的代谢。碘由陆地随水进入海洋,由海洋逸出进入大气,再通过降水进入陆地,形成一个大循环。在陆地生态系统中植物直接从水、土壤中吸收碘,而动物则从植物和水、空气中获得碘;在海洋生态系统中,浮游生物直接从海水和淤泥中获得碘,鱼虾、浮游动物则从水生生物中取得碘;人类则既可从动、植物中,又可直接从水和空气中获得碘。当然,不论是海洋或陆地产的动、植物都要从外界获得碘。所有生物中的碘,最终都要返回土壤、海洋中,由微生物分解成元素碘,继续被植物吸收利用(图 10 - 11)。

三、微量元素硒

1.地方性硒中毒

硒(Se)是机体必需的微量元素,具有重要的生理功能,能防止多种疾病的发生。由于环境和区域的不同 Se 的分布极不均勻,含量差异很大。但 Se 的摄大过多或过少都会对人体造成伤害。克山病和大骨节病都是缺 Se 引起的流行性地方病,而蹒跚病(blind staggers)和碱毒病(alkali disease )是由于土壤、饮水、食物中Se 含量过高引起的地方性硒中毒,也是世界流行病。

2.硒的分布与循环

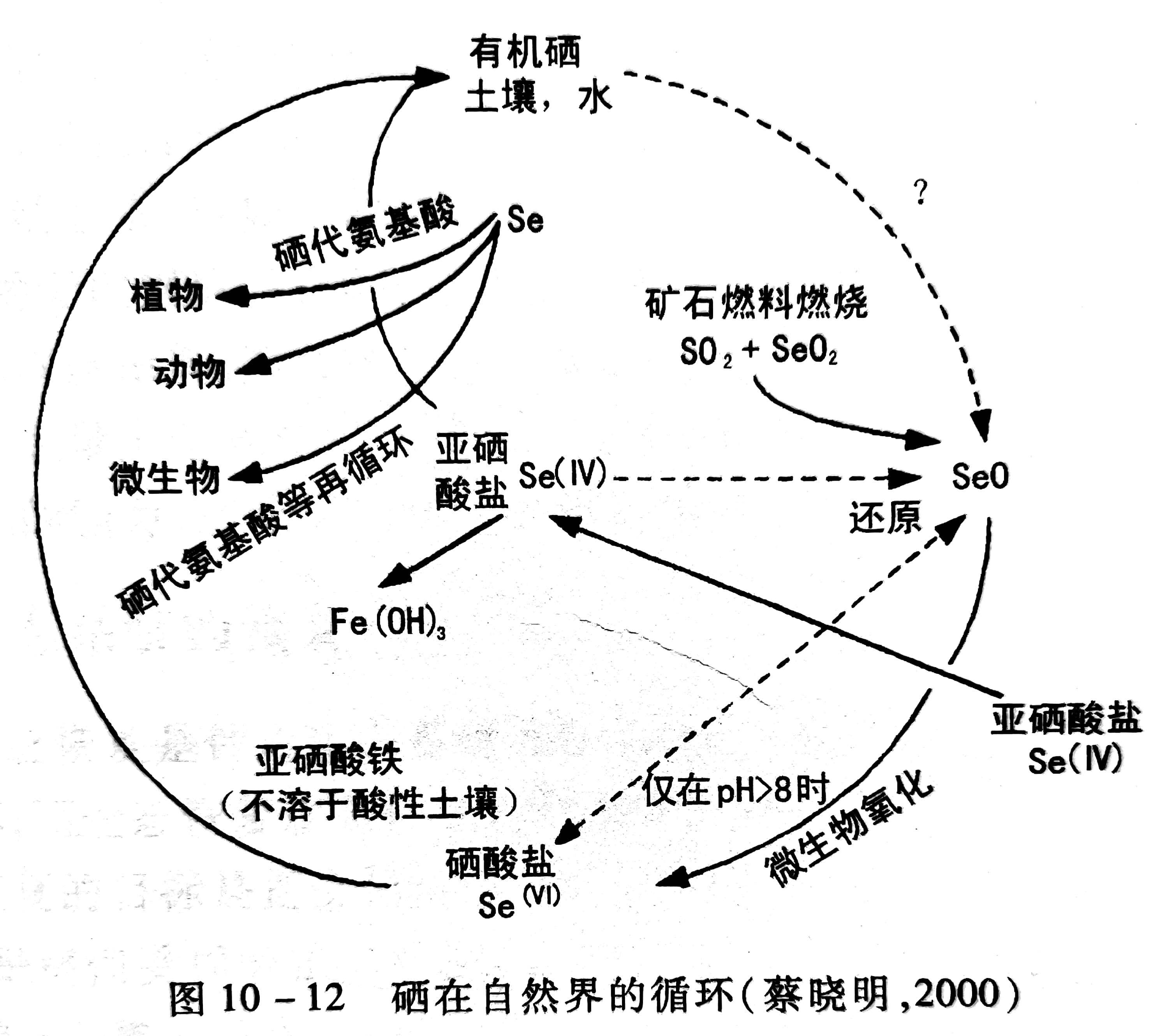

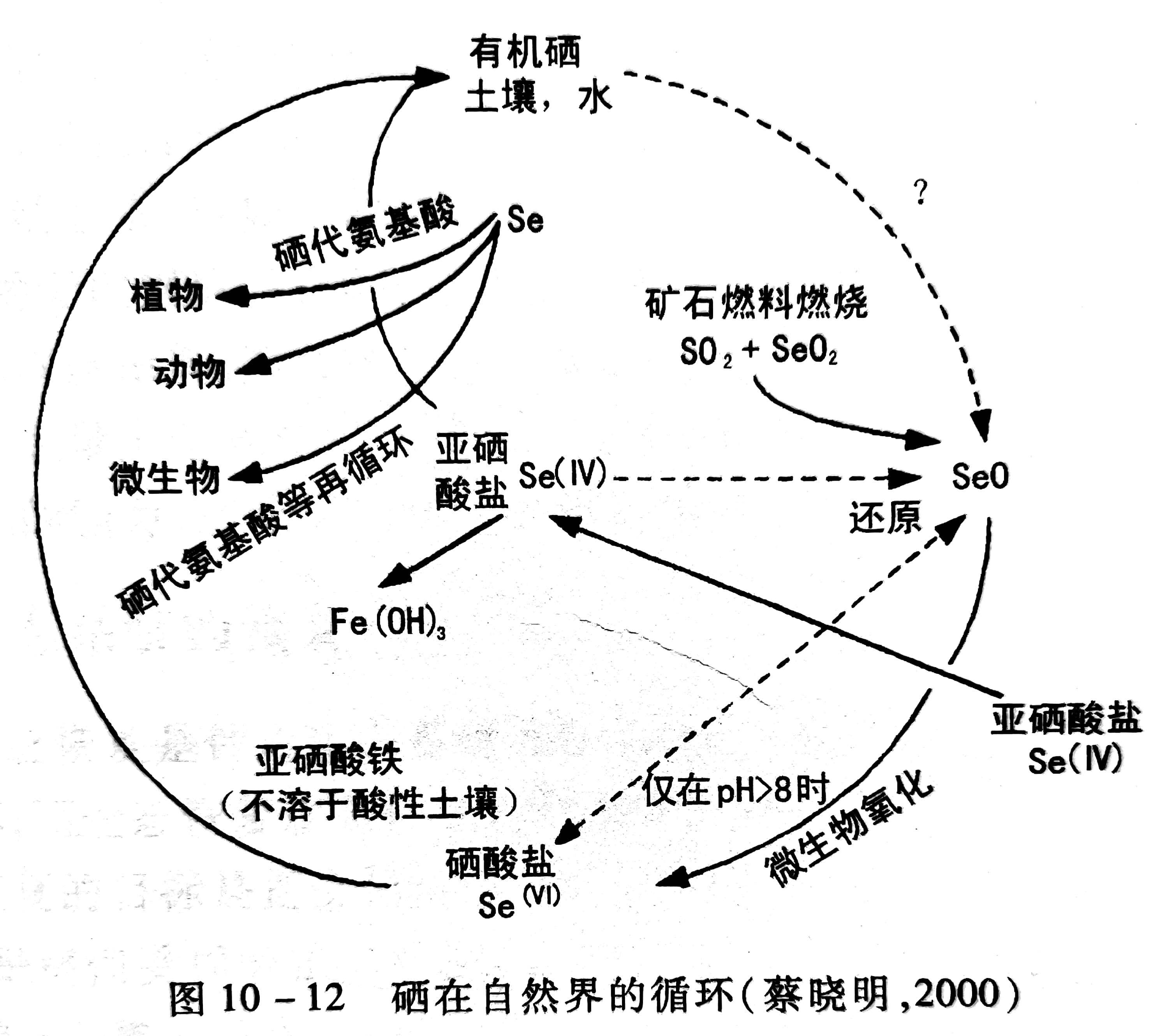

硒是类金属元素,硒化合物一般有 -2、0、+4、+6 四种价态。硒在地表土壤中的分布呈现地带性差异,据 20 多个国家的报道可以看出,在地球的南北半球各有一条大致 30*以上的中高纬度的缺硒分布带。在我国由东北向西南有一低硒带,克山病和大骨节病即流行于这一地带,土壤中平均含硒量约为0.1 mg/kg。硒在天然水中以 Se0、Se2-、Se4+、Se6+状态存在。地表水和地下水的硒平均变动范围在 0.1~400 ug/L,主要决定于地质结构的特征。地表水的硒含量受进的影响很大。土壤中的硒以亚硒酸铁形态存在,一般累积在富铁层中。在富含有机质和腐殖质的土壤中易积累硒。硒能氧化成比较易溶的硒酸。在淋溶作用下,硒可从土中排出。在灌溉水中增加微量的硒,可明显提高植物各部分的含硒量。农作物、牧草等都对硒有一定的富集作用。在生物体内的硒都是以有机物、硒蛋白质的形式存在。将硒蛋白质水解证实硒主要以硒代半胱氨酸形式存在(图 10 -12)。

人体中硒的水平取决于摄人食物的含量及其存在形式。硒化合物经消化管进人机体后都易被吸收。吸收的硒广泛分布于体内,在肝和肾中可富集,在脾、肺、心肌、骨骼肌和脑中的含量依次递减,在脂肪中几乎无硒。

人和动物的食物缺硒时,体内 GSHpx 活性低;脂质过氧化物增多;在生物膜磷脂中的不饱和脂肪酸类易被过氧化成脂质过氧化物,从而造成内细胞损伤。补硒则可起到清除过氧化物和自由基的作用。

重要中、英文词汇

缺碘症(iodine deficiency disorder)

蹒跚病(blind staggers)

碱毒病(alkali disease)